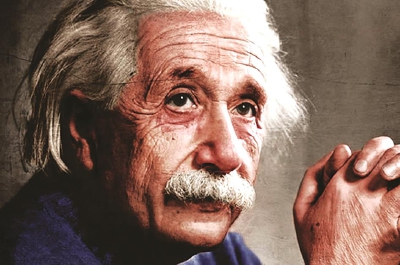

1919年11月7日,一个灰蒙蒙的冬日星期五的早晨。当阿尔伯特·爱因斯坦在他位于柏林哈伯兰特大街5号的寓所里醒来的时候,他的人生发生了重大的、决定性的转折。从今往后,他再也不能像以前那样生活。不过此时此刻,这个40岁的男人,对接下来的几个星期和几个月里将要面临的、直至他的生命终结都无法摆脱的状况尚一无所知。“窥见上帝的秘密”是他的愿望,而像他这样能如此接近大自然之奥秘的人,也确实为数不多。但现在,指示他的命运的发展方向,在他奇特大胆的想象中却是从来未曾料及的。

这就是那一天——他在科学殿堂里被敕封圣号之后的那个日子。一个住在柏林,叫做阿尔伯特·爱因斯坦的非常不出名的人,用一种全新的、非常不容易理解的、但其预测却更为精确的宇宙模型,推翻了前人所创造的、堪称人类伟大成就的、美妙无比的天体公式。这个新宇宙模型有一个值得记住的名字:广义相对论。

伦敦的《泰晤士报》点燃了连锁反应的导火索,向它的读者们介绍了爱因斯坦的预言,称它“即便不是人类思想史上最重要的预言,也是最重要的预言之一”。《泰晤士报》一向以矜持克制和客观冷静的绅士风度闻名于世,而这一次编辑部却一反常态,以前所未有的激情报道了这一“科学中的革命”。尽管这一理论的建立已经是四年以前的事了,但《泰晤士报》的读者们得知,直到当年的5月29日,前往热带地区的英国科学家们,终于在一次日食期间成功地对其进行了检验。检验的决定性意义在于:一旦他的预言在实践中得到证实,便说明他的理论在牛顿去世将近200年之后,战胜了这位“现代科学之父”的思维模式。

爱因斯坦于1919年夏初就已知道了结果。9月27日,他向身患癌症、住在瑞士的母亲报告了这一消息: “今天收到令人高兴的消息:H.A.洛伦兹打电报告诉我,英国考察队证实了光在太阳附近发生偏转。”但正式结果直到11月6日,在伦敦举行的皇家学会和皇家天文学会联合会议上才郑重加以宣布。

这次值得纪念的会议所带来的后果,几乎彻底改变了爱因斯坦的生活。在此之前,爱因斯坦基本上过着一种平静的、很少受到社会公众搅扰的生活。就在这一时刻,阿尔伯特·爱因斯坦第二次诞生了:作为传奇和神话,作为整个一个时代的偶像和圣人,有如凤凰涅槃。原来那个会死去的爱因斯坦刚刚跨越他探索性创造的顶峰,或许更加悲惨的后半生正待度过,一个与之同名、永生不死的人——那个作为精神探险之原版附着在20世纪的意识中的爱因斯坦,那个作为世界贤人,代表着一种人类良知,并对科学和进步之尺度提出责任原则的爱因斯坦,那个在生前就已作为天才的同义词进入日常用语的爱因斯坦,便已踏上了世界舞台。

尽管如此,无论是在11月7日还是在随后的日子里,柏林都没有拿它当一回事。战争刚刚结束一年,德国首都的老百姓所关心的是另外一些事情。多数人正在忍饥挨冻。来自东部的难民涌入已经拥挤不堪的城市,住房变得越来越紧张,无处栖身的人露宿街头,躲在避风的角落里缩成一团。拥有宽敞住宅的房主都在担心被人强行入住,爱因斯坦一家也面临同样的问题,因为他们在哈伯兰特大街的寓所总共有七个房间。“我们不得不舍弃(出租)一个房间,”爱因斯坦1919年11月在给母亲的信中写道,“从明天开始电梯就停了,每次出门都等于爬一次山;另外,整个严寒的冬天我们看来都要挨冻。”1920年3月,他还写信告诉他第一次婚姻所生的儿子汉斯·阿尔伯特和爱德华:“整整一个星期我们都没有电,没有煤气,有时候连水也没有。”

除了这类实际困难之外,对于这位一家之主,在这个11月的早晨,没有任何理由可以让他改变已经习以为常的每天的例行程序。他在他那间单独分开的卧室里醒来之后,便穿过书房和客厅进了洗浴间。他的卧室靠着门口,里面的陈设朴实无华,除了床和床头柜,只有一个衣橱,一张桌子,一只箱子和几把椅子。他新婚不久的第二任妻子爱尔莎的卧室位于这套房子的另一头,紧挨着洗浴间。洗漱过后,全家(夫妇二人加上他的两个继女伊尔莎和玛戈特)坐在一起吃早饭。多亏从瑞士定期寄来的包裹,一家人的伙食——迷恋美食的爱因斯坦称之为“饲料”——还算正常,基本上没有遭受饥饿的折磨。

吃过早饭,爱因斯坦像往常一样出门上班。办公室就在他家的楼上,位于这栋楼的顶层,经过一段楼梯很方便就可以到达。他一天的大部分时间都在这间楼顶房间里度过。墙上挂着叔本华和三位伟大的英国物理学家的画像:詹姆斯·克拉克·麦克斯韦、迈克尔·法拉第和牛顿,牛顿的画像挂在最显眼的位置。

爱因斯坦在他这个小小的王国里一待就是几个小时。如果他想放松一下,有时会下楼回到家里,走进那间比德迈风格的房间,坐到钢琴旁边即兴弹奏一曲。从儿童时代起就一直陪伴着他的那把小提琴,大多数时候他只在夜里用它演奏——在墙面贴有瓷砖的厨房里面,那里发出的回响使琴声格外优美动听。但与他住在一起的妻女,却不免感到厌烦。

正在逼近的宣传风暴尚未波及到他这里。没有详细地址、只是简单写着“德国,阿尔伯特·爱因斯坦教授收启”的信件估计到不了他的手中。那些后来由门房奥托用箩筐送来的邮件恐怕还都刚刚投进邮箱。没有一位国家领导人和女王打电话向他表示祝贺。人们所知道的唯一一封电报是他所钦佩的荷兰同行亨德里克·洛伦兹打来的,向他报告观测结果在伦敦发布的消息。

1919年11月7日这一天,作为一道分水岭将爱因斯坦的一生划分成两段。这年年初,他同拖了他好几年的第一任妻子米列娃离婚,这标志着他正式告别了颠沛狂野的过去,并最终结束了他青年时代所梦想的“吉普赛人的生活”。几周之后,他和他的表姐爱尔莎喜结连理,豪放不羁的波希米亚人重又回归到他童年时代的世俗生活中。

1919年末,对他的前半生有着巨大影响的人,他的母亲保莉妮,搬到了位于哈伯兰特大街的儿子家中。身患癌症、已走到生命尽头的母亲希望能在家人环绕下闭上眼睛。她有幸亲眼看到了儿子的成功。“属于母亲的骄傲原本就是妈妈最好的食粮”。现在,她的“阿尔伯特儿”,终于开始长大成人了。

本文根据《爱因斯坦传》(中央编译出版社出版)中有关章节摘编整理

编辑:郭超豪

责任编辑:柳青

*文汇独家稿件,转载请注明出处。