【导读】当我二十多岁从事写作时,对于如何在小说里体现出某种知识和智力非常着迷。有时候我一边写作一边脑子里会出现很多大作家,会想跟这些大作家掰掰手腕:人家已经写得那么好,我有没有可能用另外一种办法写。但是最近这些年来,我的想法发生了很大的变化。当越来越多的写作以娱乐读者为目的,文学里最好的、最核心的东西被屏蔽了。这个东西,我称为真知。

读者和作者在作品中彼此寻找,并由此建立起某种美学上的认同,这是小说最迷人的地方

《月落荒寺》小说结尾,林宜生和楚云七年之后再次见面,身边各自有了别人。“宜生在脑子里飞快地盘算着,如果她(妻子)很快回来,他不得不向楚云介绍自己的妻时,要不要撒个小谎,隐瞒一下她的真实身份。”

在给我写信的读者里,十有八九都在分析妻子到底是谁。其实我在写作的时候脑子里想过四种答案,但读者想出来的永远比作者自己要多得多,而且读者的答案也都有各自的合理性。

格非长篇新作《月落荒寺》,人民文学出版社

所以我不太愿意解释自己的作品,不太愿意给读者太多的诱导。一部作品交到读者手里时,应该有着百分之百的新鲜和神秘,需要读者来介入,来寻找。写作在某种意义上类似于我们小时候玩的躲猫猫,作者躲起来,设置重重机关,然后等待最终被读者找到。而阅读,反过来,就是读者寻找作者的过程。读者和作者在作品中彼此寻找,并由此建立起某种美学上的认同,这是小说最迷人的地方。

为什么阅读永远那么重要?直到今天,我仍然能从文学作品里感到无穷的奥秘,因为我会把自己设想为作品中的人物,并因此感到自己和作品中的人物、事件、故事有千丝万缕的关系。比如我们阅读《水浒传》的时候,一刹那之间我们会认为自己就是梁山好汉里的一员,亲历了一百单八将上梁山;阅读《三国演义》时也是如此。我们会在一刹那中出现某种幻觉,觉得小说里虚构的那个人物确有其人,我们能闻到他们身上的气味,感受他们的习性,体会他们的情感,并因此开怀大笑或者痛哭流涕。这是小说带给我们的最神圣的那一刻。

而在这个过程里,真正靠得住的是你所面对的这个作品,作家的话只能做有限的参考。不要太相信作家的话,一方面因为作家有时候会故意说谎来诱导你,另一方面则涉及到阅读中一种非常常见的现象,就是作家意图和文本意图的分离。

任何一个作家在写作时都有意图:要编织什么样的故事,塑造什么样的人物,传达什么样的思考,采取什么样的修辞手段来让作品得以完成,等等,我们把这称为作家的意图。而当作品到了读者手里,它会出现另外一个意图,叙事学把它称为文本意图。文本意图是由文本本身带出来的,和作家意图完全不同。

格非先锋三部曲之一《边缘》,浙江文艺出版社“可以文化”

由此引发出的一个问题是:为什么作家设想的东西跟实际的作品呈现出来的东西会不一样?

差异性的产生有两个原因:

首先,任何作家都是有缺点的人,有局限性的人,这些缺点和局限会影响他的立场。当他开始写作时,他就成为了我们所说的“有经验的作者”。这里的经验不是指写作经验,而是生活经验。他会把自己日常的生活经验、个人气质、对社会的思考以及自己的价值观都在写作中代入到作品中来。

但与此同时,作家会在写作过程中走到自己的反面,比如本来不喜欢一个人物,写着写着就喜欢上这个人物;或者本来对某种观念深恶痛绝,写着写着发现这种观念也有道理。我们把这种情况称为“出现了一个模范作者”,这个作者是超越了“经验作者”本身的——比如鲁迅,他在实际生活中的思想跟他在《呐喊》《彷徨》等作品里呈现出的思想其实是完全不一样的。

这说明什么?说明作家在创作过程中会变得更好、更宽广、接受度更高。他会在一个更大的空间里检点自己的想法,甚至会放弃自己原先的想法。这是作者意图和文本意图产生分化的第一个原因。

其次,写作从根本上说是一种无意识的活动,作家能控制的部分是很有限的。以长篇小说的写作为例:长篇小说的开头很好写,可以有一万种开头的方法,但结束却很难。因为作家设置的所有人物、所有线索都已经决定了,这就意味着它们在后来的发展中必须遵循既定逻辑,从而强烈地牵制住作家,让作家不能随心所欲。

但是作家往往越写到后来想法越多,甚至多到超出自己的某种预估。比如一些人物,会因为被赋予了性格而自说自话,生长出作家原先根本没有想到过的内容,自动地展开故事。也就是说,人物具有了自主的生命。

第三,对于一部作品的阅读和理解会受到很多因素影响,所谓有一千个读者就有一千个哈姆雷特。当今天的读者面对拉伯雷的《巨人传》或者塞万提斯的《堂吉诃德》时,对它们的解读和几百年前它们刚刚被完成时一样吗?当然不一样。为什么经典常读常新?一方面因为这些作品具有不朽的生命力,另一方面则是社会的变化所导致,我们会站在一个历史的新阶段来重新审视作品里发生的故事,带着当下对生活的理解。

所以,阅读归根到底,还是要直接跟文本对话。

格非早期代表作《迷舟》,花城出版社

当越来越多的写作以娱乐读者为目的,文学里最好的东西被屏蔽了

文学到底是什么?

当我二十多岁从事写作时,对于如何在小说里体现出某种知识和智力非常着迷。因为这种着迷,我对那种一眼可以看到底的故事没有兴趣,更希望在写作中跟读者进行一种智力上的游戏。所以我会写一些所谓别具一格的故事,《迷舟》就是在这种心态下写出来的。有时候我一边写作一边脑子里会出现很多大作家,比如我在描述某个场景或者描写某个人物的时候,我脑子里可能会出现麦克维尔怎么写《白鲸》的,会想跟这些大作家掰掰手腕:人家已经写得那么好,我有没有可能用另外一种办法写。对那个时候的我来说,这是写作当中非常迷人的部分。

但是最近这些年来,我的想法发生了很大的变化。当越来越多的写作以娱乐读者为目的,文学里最好的、最核心的东西被屏蔽了。这个东西,我称为真知。福楼拜在《包法利夫人》里告诉我们的东西很多,其中就包括什么是文学的真知。文学提供一个媒介,需要我们去了解生活,然后获得我们对生活的某种感觉。

而这样一种真知,在当下文学的创作和阅读中都缺失了。

就创作层面而言,现代作家和施耐庵那个时代的作家最大的不同在于,我们能够利用的资源不是历史、神话和民间故事,而是我们的日常经验,因为我们要描写的是日常生活。这里涉及到的问题是:作家笔下的人物跟作家作为一个实际生活中的人到底是什么关系?也即所谓自传性跟实际生活关系的问题。

日本评论家小林秀雄有一个观点,认为从萨克雷、狄更斯以后,小说建立了无数的范式来描写所谓客观化、对象化的社会生活,而林林总总的社会生活又为写作提供了源源不断的素材,这使得小说家几乎无所不能:没有什么角色能把你难住,没有什么领域是你无法触及的。在这种情况下,大部分现实主义小说家不是在写小说,而是被小说写。

这个论述让我非常震撼,因为它揭示了一个问题:一个作者的特定修养、特定出身、独属于自己的情感结构和社会认知,甚至独属于自己的绝望和痛苦,在今天似乎已经没有用了。也就是我在上文提到过的“有经验的作者”,在写作中越来越不重要。这导致小说在今天遭到的最大问题就是不具备任何神秘感,不带有任何真正的情感,所有人物都可以互换而不具备特定性。一个写作者尽可以把故事编造得非常复杂离奇,因为今天有大量社会新闻来为之提供模板,并不需要多么高超的技艺。

“江南三部曲”,上海文艺出版社

在这种情况下,假设一个人具备很好的语言能力和讲故事的能力,是不是一定能成为好作家?我的答案是否定的。再高的才华,再好的讲故事能力,都无法帮助一个人真正写出生活中哪怕一点点的、充满光芒的真知。在小林秀雄的观点里,文学中真正重要的是“独一无二的人物”,而不是“宛如真实的人物”。我们之所以对文学作品中的有些人物不能忘记,正因为他是独一无二的,他有强烈的特征。我们在孩提时代就记住的这些民间故事、这些历史传说,里面的人物飞檐走壁,有非常大的能量,具有某种传奇性,不管他真不真实,他是独一无二的。

这种刻画人物的能力连带着这样的人物在今天的小说写作中已经失去了。我们把笔下的人物当成是一个跟我们没有关系的客体,只不过是我们把他定向化,把他变成社会的一个部分,我们来描述他,而不是像小林所强调的那样:要写好一个人物必须具备三样东西,首先要尊重这个人物,第二要理解这个人物,第三要爱这个人物。实际上这并不是小林一个人的观点。汪曾祺也说过,文学写作最重要的前提是你要钻到对方心里去;海明威当年教学生观察人物时也提出过类似的要求,就是一定要跟人物心意相通。

你怎么了解一个人的心?只有通过爱,通过理解,通过真正的交往,所以这时候你要调动的是你真正的经验,这个东西我把它称为文学当中的真知。这种真知在今天,在很大程度上被掩盖了。然而如果这样的真知跟你笔下的世界没有关联,我们怎么跟读者之间建立真正的联系?

真知的缺失同样存在于阅读层面。很多人在读了小说之后就去模仿小说,用小说来指导自己的生活。《包法利夫人》里的爱玛就是一个非常典型的这样的读者,她读了大量的浪漫主义小说,觉得生活中充满浪漫,一生就应该这样过,她的生活观在她没有进入实际生活之前已经奠定了,所以整天做梦,梦见一个英俊的、风度翩翩的人,跟自己在灯下跳舞,但是她偏偏嫁给了一个兽医,这个人很木讷,半天不说一句话,也挣不了几个钱,这导致了她生活最终的崩溃。

阅读不是为了模仿,对于读者来说,文学作品里真正可贵的是那一点真知。正是从这个意义上,文学跟我们的生活密切相关。它可以帮助我们改变生活,而且应当帮助我们改变生活,但它绝不是说我们直接模仿小说里的人物,而是需要我们综合理解作品里的智慧,找到写作者对存在的、理解的态度,然后获得某种感知,把这种感知用于你的实际生活,如果得到印证,真的能够帮到你,才会成为真正有用的东西。

只有这样,我们才能真正重塑文学和生命、和生活的关系,才能在文学和生命、和生活之间,建立起某种深刻的联络。

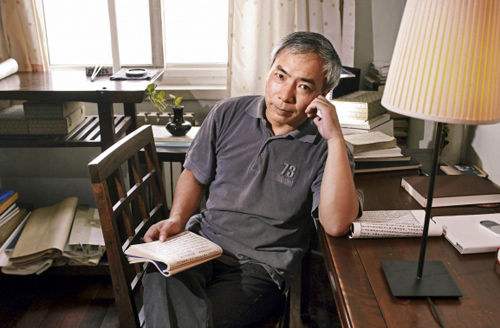

作者:格非(清华大学教授、茅盾文学奖得主)

编辑:郭超豪

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。