武汉爆发的“新肺炎”改变了2020的冬春。

研究表示,新型冠状病毒基本可认定是来自蝙蝠,是否存在中间宿主还需研究。

2003年的“非典”后,中科院武汉病毒所石正丽追踪SARS来源,结果发现蝙蝠和SARS的源头有强关联。

蝙蝠在民间称为:天鼠、飞鼠。因为它很像一只会飞的鼠。

人类和鼠类带来的疫灾打了几千年交道。不论是农耕的破坏还是疾病的传播,鼠类一直是人类的心患。

那么,古人到底用采用了哪些办法,来对抗疫灾中的鼠类宿主动物呢?

生物链或许只是个“伪命题”,因为当你真的站在其顶端时就会知道,你看不见天敌,并不代表你没有天敌。

站在人类中心观的角度上,瘟疫、疫灾对于身处其中的人与人类社会是莫大的灾难。可是,如果站在生物平等的角度上看,瘟疫流行的过程无非是导致生物体感染的病原体快速繁殖的过程。

在一定区域内,某些病原体的种群数量和种群密度不断攀升,病原体不断繁殖所要消耗的生物资源数量则不断减少。这就像是工业革命以后,区域内,随着人类活动频繁度的不断提高,野生动物的自然栖息地遭到破坏,进而使野生动物的种群数量大幅减少,甚至灭绝一样。大的瘟疫和疫灾当中,人口的衰减与导致瘟疫的病原体数量的增加基本上遵循着此消彼长的规律。

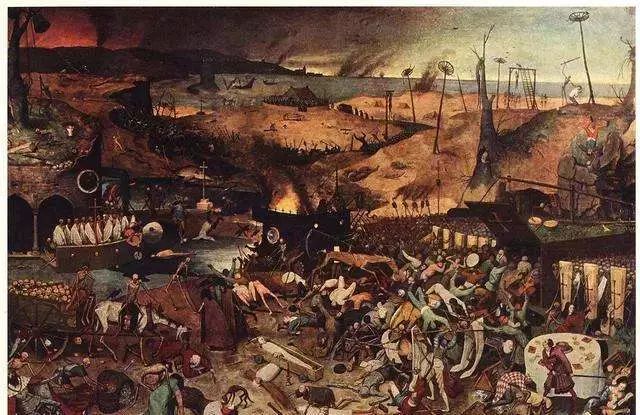

欧洲中世纪大瘟疫——“黑死病”

但事实上,在这样一对二元对立的关系当中,即便某些危害性极大的传染病可以实现人际传播,人类最初也往往不会直接与导致瘟疫的病原体建立这种对立的关系,而是一定要通过一些特定的动物作为媒介。

导致瘟疫的病原体长期寄生在这些特定的动物体内,这些动物既为病原体提供了生存的空间,同时又因为其栖息地与人居空间的重叠,通过自身与人类的共处将病原体传播到人类社会。这种动物便是宿主动物。

任何一种瘟疫如果能够在特定历史时期内长期活跃或休眠,其繁殖、增多的变化过程一定会与导致该瘟疫的病原体的宿主动物自身的分布特点、变化规律息息相关。

建安大瘟疫是秦汉时期瘟疫流行、疫灾暴发的高峰,也是秦汉时期瘟疫长期流行的结果。克里米亚-刚果出血热和鼠疫杆菌是符合建安大瘟疫各种历史记载的可能引发这场全国性瘟疫的病原体。克里米亚-刚果出血热和鼠疫不仅在传染病方面具备高传染性和高致死率的共同点,而且在传播方式上,即宿主动物方面也存在巨大的共性。这两种传染病、流行病全都是以鼠类为主要传染源的自然疫源性流行疾病,鼠类宿主动物的庞大种群和鼠类动物的自然栖息地与人居空间的高度重合保证了这两种传染病可以在人类社会持续流行。

秦汉时期的瘟疫流行、疫灾暴发的历史,以汉武帝元鼎六年(公元前111年)作为分水岭,呈现出了休眠和活跃两段截然不同的流行趋势,而这一趋势的转变以及自汉武帝元鼎六年以后直到魏晋南北朝的瘟疫传播、疫灾暴发的活跃都与鼠类动物在这一时期的分布变化息息相关。

01周朝:祭拜猫神由于鼠类糟蹋粮食,破坏农耕生产,所以以农耕为主要经济业态的华夏民族很早就与鼠类建立了普遍的对抗关系。 《诗经》中有名篇《硕鼠》,硕是大,鼠是鼠类。诗人写硕鼠是为了控诉贪官,但诗中“无食我黍”“无食我麦”和“无食我苗”三句则表明,这种体型硕大的老鼠并不是家庭生活中常能看到的、与人居环境融合度最高的褐家鼠,而是生活在自然环境下以农作物作为食物的某种鼠类。无独有偶,《庄子·秋水》中有“骐、骥、骅、骝,一日而驰千里,捕鼠不如狸、狌”一句。在这句话中,狸指的是狸猫,而狌指的则是黄鼬。显然,作为野生动物的狸、狌所能够捕获的,一定也是自然环境下而非人类家庭中可能出现的鼠类。而从这句话的情绪、感情上看,《秋水》中的骐、骥、骅和骝都是日行千里的骏马,而庄子用狸、狌与骏马相提并论,以赞扬它们捕鼠的能力,可见,作者对被狸、狌捕获的“鼠”表现出了与对《硕鼠》中的“硕鼠”相同的反感情绪。这两个先秦文献中出现的“鼠”,实际上指的都是生活在人居空间内,以农田里的庄稼为食的田鼠。而田鼠很可能是最早进入华夏民族文化视野的鼠类动物,它也是农耕生产重要的“生态敌人”。华夏民族对田鼠的反感和仇恨在《礼记·郊特牲》篇中也有体现,云:“天子大蜡八。伊耆氏始为蜡。蜡也者,索也,岁十二月,合聚万物而索飨之也。蜡之祭也:主先啬,而祭司啬也。祭百种以报啬也。飨农及邮表叕、禽兽,仁之至,义之尽也。古之君子,使之必报之。迎猫,为其食田鼠也;迎虎,为其食田豕也,迎而祭之也。”这里的鼠,明确被指为“田鼠”。而所谓的“迎猫”,其实并非是迎接猫,而是迎接或迎奉猫神,祭祀、祭拜猫神,通过迎猫神的仪式祈求猫神出力,消灭破坏农耕生产的田鼠,保护农作物不受损失。“迎猫”是周文化重要的祭祀活动“天子大腊八”之一。其实不仅是先秦文献,随着儒家文化在战国以后的崛起,在历史中,后世关于“迎猫”的文献记载比比皆是。

逗留在神龛上的猫咪

汉字“猫”是一个典型的会意字。《说文》云:“猫,狸属,从犭、苗。”由“犭”和“苗”字组成的“猫”字,在《埤雅》有更为直接的解释,云:“鼠善害苗,而猫能捕鼠,去苗之害,故猫之字从苗。”以上先秦文献中所出现“硕鼠”“鼠”和“田鼠”,以及鼠与猫的关系都表明,先秦时期与后世不同,这时的“鼠”字往往指的都是破坏秧苗的田鼠。田鼠是最早被华夏民族认知并与其建立对抗关系的鼠类动物。以上先秦文献中所出现“硕鼠”“鼠”和“田鼠”,以及鼠与猫的关系都表明,先秦时期与后世不同,这时的“鼠”字往往指的都是破坏秧苗的田鼠。田鼠是最早被华夏民族认知并与其建立对抗关系的鼠类动物。

时人因为充分认识了田鼠的活动对人类生存造成的危害,但是又无力通过自己的力量对抗体形小、活动速度快,而且繁育力极强的田鼠,于是,人们便将求助的目光放到了自然界中。

周人渴望通过对猫神的祭祀来呼唤猫到农田中捕获田鼠,以保护农田里春耕时的秧苗。这样以猫为神的礼俗在世界上,特别是在高度发达的古代农耕文明中并非个例,古埃及人对猫神贝斯特的崇拜还远比周人更加典型。

02汉朝:驯狗捕鼠

不过,在日常生活中,企图仅仅通过祭祀活动保证农业生产显然是不现实的。为了适应不断发展的农耕经济,时人迫切地需要一种经过人工驯化的动物能够充当田鼠的“人工天敌”。从文献和考古发现中都可以证实,华夏民族最早驯化的捕鼠动物其实是狗。

最早记载人类驯化狗捕鼠的文献资料,是一则先秦趣闻,它出自《吕氏春秋·士容论》,云:

“齐有善相狗者,其邻假以买取鼠之狗,期年乃得之,曰:‘是良狗也。’其邻畜之数年,而不取鼠,以告相者。相者曰:‘此良狗也。其志在獐、麋、豕、鹿,不在鼠。欲其取鼠也则桎之。’其邻桎其后足,狗乃取鼠。”

这段话的意思是说:“齐国有个善于鉴别狗的人,他的邻居请他买只抓老鼠的狗,等了一年才买到,(那人)说:‘是(条)好狗啊。’他的邻居养了好几年,但不抓老鼠,就将这事告诉了他。相狗的人说:‘这是(条)好狗啊,它想要做的是抓獐、麋、猪、鹿,不是老鼠。想要让它抓老鼠啊,就用刑具束缚住它的腿。’他的邻居就用刑具束缚住它的后腿,那狗便抓老鼠了。”

狗拿耗子

从这则趣闻中可以看出,善相狗者称这条良狗“志在獐、麋、豕、鹿”。所谓“志在獐、麋、豕、鹿”实际上是说,这是一条猎犬。但买狗的人只想用它去捕鼠,这是“大材小用”了。不过,买狗的人将猎犬用作鼠狗,这说明先秦时,齐地应该专有特为捕鼠而驯化的狗,这种狗被称作“鼠狗”。而在四川省三台县郪江墓中,也发现了一块鼠狗形象的砖雕,砖雕雕刻了一只双目炯炯有神的鼠狗,而之所以判定它的鼠狗身份,是因为它的口中叼着一只肥大的老鼠。值得注意的是,鼠狗口中的鼠,并不是田鼠,但从鼠与鼠狗体型的比例看,亦与今天常见的褐家鼠不同,它的体型介乎于田鼠与褐家鼠之间。而在四川省三台县郪江墓中,也发现了一块鼠狗形象的砖雕,砖雕雕刻了一只双目炯炯有神的鼠狗,而之所以判定它的鼠狗身份,是因为它的口中叼着一只肥大的老鼠。值得注意的是,鼠狗口中的鼠,并不是田鼠,但从鼠与鼠狗体型的比例看,亦与今天常见的褐家鼠不同,它的体型介乎于田鼠与褐家鼠之间。

郪江墓开凿于东汉中晚期,这表明,可能是始于春秋齐地的,以训练鼠狗来捕鼠、治理鼠患的风俗,最晚到东汉中期时,就已经从齐地传入西南的蜀地,并被蜀地接纳了。《太平御览·兽部十六·狗上》,云:“《东方朔别传》曰:‘天下之良马,将以捕鼠深宫之中,曾不如跛犬也。’”

这里所说的跛犬是否就是齐地的鼠狗,暂缺乏相关资料,无法考证。但是可以肯定的是,跛犬和鼠狗承担着相同的职能,它们不是“志在獐、麋、豕、鹿”的猎犬,当然也不可能是宠物,它们都是专为捕鼠而驯化出来的。而且,和鼠狗不同的是,这种叫跛犬的捕鼠工作犬不仅彻底摆脱了农田,而且一跃进入了汉武帝的建章宫。值得注意的是,《太平御览·东方朔别传》沿用了《庄子·秋水》的比拟方式,继续将承担捕鼠工作的动物与千里马类比,这从另一侧面说明,在西汉中期的皇宫内,鼠患已十分严重,以至于在人们的心目中,皇宫内捕鼠的跛犬甚至可以与汉匈战争中的战马相提并论。所以可见,这个时候,鼠类动物的生活范围已经与人居空间高度重叠,而这其中,一定有相当数量的鼠类已经改变了自然状态下的习性,开始依附于人类活动而繁衍生息。03唐朝:驯猫捕鼠

经过了秦汉时期和魏晋南北朝时期,至隋唐以后,文献中与鼠类有关的记载越来越多。“鼠”字也从先秦时所指的田鼠,逐渐转变为栖息于人类生活空间中的褐家鼠。

通过将这些记载与先秦和秦汉时期所记载鼠类动物的生存特征进行对比,就不难发现人居空间内的鼠类动物自身的习性、分布和种群数量在这段时间内发生了巨大的改变。例如,唐代柳宗元作《永某氏之鼠》一文中,讲述了唐代永州一间民居中的鼠患现象。老鼠栖身于民居的建筑中,普通百姓借猫捕鼠,文中故事的背景就是当时寻常人家的寻常生活。可见,唐代时,鼠类在民居内的繁殖生存与人类的灭鼠活动已经实现了常态化。而且在这时的中国,猫已经被成功驯化,也成了时人捕鼠、灭鼠的帮手。

电影《妖猫传》,故事背景唐代

南宋洪迈著《夷坚志》中,《戊卷》有《钱氏鼠狼》一篇讲大理寺评事钱仲买鼠狼灭官衙中的鼠患。鼠狼应该也是鼠狗一类经驯化,专为捕鼠的犬科动物。这一方面说明即使猫已经被成功驯化,但被称作鼠狼或鼠狗的传统捕鼠动物还在被使用,捕鼠的方式多种多样;另一方面也说明,唐宋时期,随着城市化和城市经济的飞速发展,人与鼠类的主要对抗已经从农田转向城市,以褐家鼠为代表的,包括鼷鼠、褐鼠、黄胸鼠、黑家鼠等栖身于人类建筑物、构造物内,完全依附于人类活动而生存的鼠类动物种群数量已经蓬勃发展,广泛分布在人居空间当中。这一时期,无论是民居还是官衙,粮仓还是府库,鼠类动物的身影无处不在。鼠患的威胁从农业生产蔓延到人类社会、人居环境的各个环节和空间当中。以褐家鼠为代表的,包括鼷鼠、褐鼠、黄胸鼠、黑家鼠等栖身于人类建筑物、构造物内,完全依附于人类活动而生存的鼠类动物种群数量已经蓬勃发展,广泛分布在人居空间当中。这一时期,无论是民居还是官衙,粮仓还是府库,鼠类动物的身影无处不在。鼠患的威胁从农业生产蔓延到人类社会、人居环境的各个环节和空间当中。

本文摘自《大瘟疫:病毒、毁灭和帝国的抗争 》

本文摘自凤凰读书、《大瘟疫:病毒、毁灭和帝国的抗争 》

编辑:陈熙涵

责任编辑:邵岭