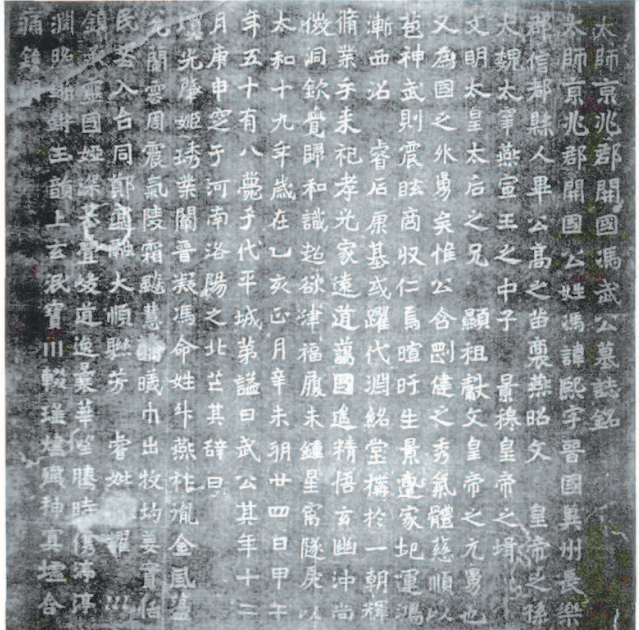

▲冯熙墓志拓本(资料图)

【导读】一方墓志对应一场葬礼。冯熙、冯诞这父子二人的两方墓志,为何会有三场葬礼?剥开正史文本和墓志文本的层层包裹,我们可以看到,在太和十九年(495)的北魏,围绕父子二人是归葬旧都平城还是新都洛阳,有三场葬礼依次展开,最终造就了今天所见的冯熙墓志——这一升格的纪念装置,以及之后北魏洛阳时代的墓志文化。

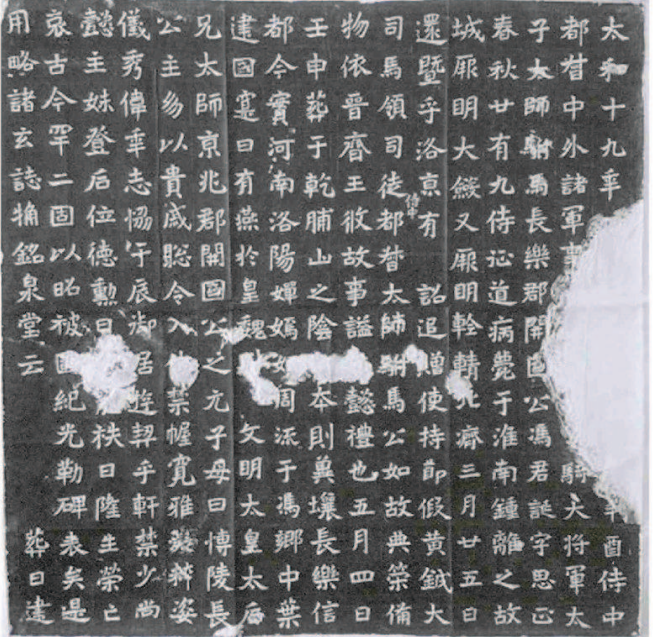

▲冯诞墓志拓本(资料图)

“突兀而至”的墓志文化

太和十七年(493)至十九年(495)间,北魏孝文帝将都城从经营百年的代北平城,迁至已荒废近两百年的西晋故都洛阳,由此开启了北魏王朝后半程的急遽转身与国家重构。此即国人耳熟能详的孝文帝迁都。20世纪以来,在洛阳城、永宁寺、龙门石窟等可视化的宏规巨构之外,以城北邙山一带为中心持续出土的大量墓志,在为北朝史研究不断注入新鲜活力的同时,也逐渐成为我们想象北魏洛阳时代时不可或缺的文化图景。

虽然大多数北魏墓志均系盗掘出土,并未经过科学的考古工作整理,但已足以让我们了解,在北魏洛阳时代,墓志是精英阶层丧葬文化的标准配置,涵盖了从皇族元氏到胡汉大族的主要范围。在理想状态下,这一纪念装置于方正青石之上刻成,文字均匀分布于罫线划分的界格内。文字内容一般由志题、志序与铭辞三大部分组成。其中志序按照姓名、郡望、家系、经历、品德、死亡、丧葬这样的经典顺序,叙写志主生平。而铭辞部分不仅由文学性颇高的四字韵文组成,其内容也要按照类似的模块构成,完成与志序的对应叙述。丧家需要委托专门的文士来完成这一工作。北魏洛阳时代精英阶层的墓志文化,直接决定了其后隋唐时代扩展至更大社会层面墓志文化的基本面貌。

不过,若将北魏此前百余年的平城时代也纳入视野的话,就会感受到孝文帝迁都洛阳后墓志文化的风行,毋宁说更像是一个突兀而至的“历史事件”,而非社会文化的渐进转变。平城时代虽然也有墓铭、墓砖类型的文物出土,但数量不多,行用未广,使用者集中于因种种原因迁入平城的徙民群体。而构成北魏政权统治核心的所谓“代人”(包括皇族拓跋氏及其他胡族),尚未见有使用类似文物的迹象。这些文物大多形制粗陋,内容也比较简单,几乎不具备由四字韵文组成的铭辞。从洛阳时代墓志文化的标准来看,难以“墓志”称之。而迁都洛阳之后,早在入葬于太和二十年(496)的南安王元桢这里,其墓志就已经是相当成熟的精美之作,志主身份和装置面貌都与平城时代的墓铭、墓砖类文物形成了鲜明的对比。

基于这种对比,学者认为北魏洛阳时代墓志文化流行的背后,或有朝廷方面的某种推动在起作用。但这毕竟只是一种推测。北魏洛阳时代墓志文化的创生这一“历史事件”究竟是如何发生的?有哪些人、以怎样的方式卷入了这一事件?这一事件与孝文帝迁都这一更为宏大的“历史事件”关系如何?这些问题,都在历史的迷雾之中若隐若现,而学者徒呼奈何。直到2010年,制作于太和十九年(495)的冯熙墓志与冯诞墓志先后刊布,才为上述问题的解答提供了真正的基础。

冯熙、冯诞父子的两方墓志

1、墓志概况与志主信息

冯熙墓志和冯诞墓志据说均出于洛阳市孟津县与偃师市交界处,时间分别为2007年冬和2008年冬。后洛阳当地学者李风暴、赵君平于2010年先后撰文介绍冯熙墓志,冯诞墓志拓片的公布则要等到2012年《秦晋豫新出墓志搜佚》的出版。与近二十年来刊布的多数北朝隋唐墓志一样,这两方墓志亦为盗掘出土,相关墓葬信息自然付之阙如。观察冯熙墓志拓片,左方铭辞部分中间偏上位置,一圆形痕迹清晰可辨,或为盗掘者以洛阳铲下探时所伤及。冯诞墓志则志石右侧有一较大缺口,残损若干字。熙志言其葬于“河南洛阳之北芒”,诞志则言“葬于乾脯山之阴”。乾脯山推测地当汉魏洛阳城东北,与西晋帝陵相邻。

冯熙与冯诞为父子关系,出自北魏史上著名的文明冯太后家族。《冯熙墓志》称其为“文明太皇太后之兄,显祖献文皇帝之元舅也,又为国之外舅矣”。“外舅”即岳父,因孝文帝“前后纳熙三女,二为后,一为左昭仪”。平城时代后期,在冯太后的积极推动下,冯熙子女与北魏宗室及北族高门通过联姻,构建了庞大深广的权力网络。即使在冯太后于太和十四年(490)去世之后,冯氏家族在平城也仍然具有强大的影响力。冯诞则为冯熙世子,与孝文帝同岁,二人关系甚密。《北史·外戚传》记载“高祖宠诞,每与诞同舆而载,同案而食,同席坐卧”,亲近程度甚至超过了孝文帝的弟弟彭城王元勰和北海王元详。《冯诞墓志》的“幼以贵戚聪令,入侍禁幄。……年志协于辰御,居游契乎轩禁”即是指此而言的。

从这种亲近关系来看,冯诞乃至冯熙家族应是孝文帝迁都计划的积极支持者,甚至可能在其中扮演了关键角色。然而太和十七年(493)八月孝文帝以南伐名义率大军南下,九月在洛阳“定迁都之计”,仅过了不到两年即太和十九年(495),冯熙和冯诞父子就先后因病去世,不能不说是相当突然的。《魏书·高祖纪》记载冯熙于十九年三月戊子(十九日)卒于平城。《冯熙墓志》则言“太和十九年岁在乙亥正月辛未朔廿四日甲午,年五十有八,薨于代平城第”。前者记录的应是孝文帝在钟离前线接到冯熙凶问的时间,实际去世时间当以墓志为准。而冯诞在十九年初“从驾南伐”,二月廿二日病卒于淮南钟离前线,年仅二十九岁。

作为孝文帝统治圈的核心成员,冯熙和冯诞父子在死后都受到了极高规格的哀荣待遇。《北史·外戚传》对此渲染有加,包括赠以高官、加以殊礼、给予美谥、皇帝亲送等多个方面。值得注意的是,冯熙卒于平城旧都,冯诞卒于钟离前线,但最终都葬于洛阳。这一点有赖于两方墓志的出土,得到了更为坚实的印证。在太和十九年(495)这一迁都伊始的敏感时节,冯熙父子的入葬洛阳,应该也可以视为广义上的“迁都大业”的组成部分,被孝文帝着意经营。《北史·外戚传》在冯熙所受哀荣的最后说孝文帝“葬日,送临墓所,亲作志铭”,对应的应该就是今天呈现于我们眼前的这方冯熙墓志。

2、内容与面貌的差异

不过仔细对比两方墓志的内容与面貌,有两个问题却是不能等闲视之的。

第一,如前所述,冯熙卒于太和十九年(495)正月廿四日,冯诞卒于同年二月廿二日。而二人入葬时间据墓志可知冯诞是在五月四日,冯熙则在十二月廿六日。也就是说,虽然冯熙去世时间早于冯诞约一个月,但入葬时间却比冯诞晚了半年以上。卒葬之间相隔近一年,在中古时代也是颇为少见的。

很容易将造成这一现象的原因归之于地理空间的阻隔。冯熙与冯诞均葬于新都洛阳。冯诞跟随孝文帝南迁洛阳,后卒于南伐前线淮南钟离,冯熙则卒于旧都平城。似乎前者距离洛阳更近。但实际上,如墓志所见,冯诞死后,遗体运抵洛阳花了一个月的时间。而孝文帝太和十七年(493)以南伐名义迁都,八月十一日从平城出发,三十日到达并州(今太原),九月廿日渡过黄河,廿二日即到达洛阳。十八年(494)十月正式迁都,改经太行山东麓的河北平原南下洛阳,费时也不过月余。冯熙如此之晚方才入葬洛阳,仅仅用地理因素来解释是行不通的。

第二,冯熙和冯诞父子二人身份相仿,均于太和十九年入葬洛阳。但两方墓志的面貌却有着相当的差异。冯诞墓志虽亦刻于方正青石之上,然既无志题,亦无铭辞。首先记录的是志主的卒日、官爵和姓名。这种起首方式实际上多见于北魏平城时代的墓铭、墓砖类文物,与十六国时期的丧葬文化一脉相承。其后叙述死亡和丧葬过程及哀荣,以“五月四日壬申,葬于乾脯山之阴”结束。最后略述志主出身和经历,并以“略诸玄志,觕铭泉堂”作结。这里的“铭”指的不是由四字韵语组成的“铭辞”,只是“刻写”之意。墓志全文以时间、地点、姓名、身份等具体信息的记录为主,少见文学性的表现。

对比来看,冯熙墓志已经是一派新貌。志石达72厘米见方。有独立成行的志题“太师京兆郡开国冯武公墓志铭”,且径称“墓志铭”,这是十分值得注意的。其后的内容由志序和铭辞两大部分构成。志序以 “太师京兆郡开国公,姓冯,讳熙,字晋国。冀州长乐郡信都县人”起首,铭辞以“琼光肇姬,琇业阐晋。凝冯命姓,升燕祚胤”起首,其后均遵循出身、经历、品德、死亡、埋葬、悼念这样的经典顺序,完成两套相互对应的叙述文本。以本文开头所言北魏洛阳时代墓志文化的任一标准来

衡量,冯熙墓志都已经是成熟的精品之作。此前所见最早的北魏墓志,是制作于太和二十年(496)十一月的南安王元桢墓志。现在,冯熙墓志将这一时间点提前了近一年的时间。

因此,本文第一节所提出的问题,即北魏洛阳时代墓志文化的创生这一“历史事件”究竟是如何发生的,可以化约为一个更为简练的问题:冯熙墓志作为一个“历史事件”,究竟是如何发生的呢?

这一“历史事件”最为重要的参与者或者制造者,前文实际上已经给出了提示。据《北史·外戚传》,正是孝文帝本人“亲作志铭”。但这一记述与冯熙墓志一样,是带有特定意识形态目的的历史书写,需要进行深入的史料批判。剥开正史文本和墓志文本的重重包裹,我们可以看到,在太和十九年(495)的北魏,围绕冯熙和冯诞父子的安葬问题,有三场葬礼依次展开,最终造就了今天所见的冯熙墓志,以及之后北魏洛阳时代的墓志文化。

太和十九年五月:冯诞的洛阳葬礼

1、第一场葬礼之前

读者看到“三场葬礼”可能会感到疑惑。以中古丧葬文化的常态而言,一方墓志对应一场葬礼。冯熙墓志与冯诞墓志这父子二人的两方墓志,为何会有三场葬礼之说?

的确,冯诞墓志和冯熙墓志分别对应着太和十九年(495)五月和十二月在洛阳为他们举行的两场葬礼。这在《北史·外戚传》和两方墓志之中都有着明确的叙述。如前所述,冯熙父子葬于洛阳也是孝文帝迁都大业的有机组成部分。根据《北史·外戚传》的叙述,孝文帝在南征前线得知冯熙凶讯后即决定要将其葬于洛阳。冯熙妻博陵长公主先卒,早已入葬冯氏在平城的墓所。所以还要下诏“开魏京之墓”,将公主之柩与冯熙之柩一起运往洛阳。冯熙夫妇灵柩到达洛阳东郊七里涧时,孝文帝“服缞往迎,叩灵悲恸而拜焉”。

这里有些时间上的细节值得追究。太和十七年(493)、十八年(494)孝文帝迁都两度从平城南下,分别走山西与河北路线,到达洛阳都不过费时月余。孝文帝得知冯熙凶讯是在三月十九日,就算包括“开魏京之墓”在内的丧事筹备需要更多时间,在六月前后冯熙夫妇灵柩总该已经能够运抵洛阳。而据《冯熙墓志》,冯熙在洛阳的实际入葬时间是十二月廿六日。这一间隔有些长得不合常理,不由让人怀疑将冯熙葬于洛阳的决定,可能发生的相当晚。换言之,将冯熙葬于洛阳的决定,可能发生的相当晚,孝文帝并不是在得知凶讯后就立刻做出这一决策的。

在关注十九年五月初的冯诞洛阳葬礼之前,我们应当了解一个重要背景:实际上有史料显示,在十九年三月冯熙死后,远在淮南前线的孝文帝与留守平城的保守势力间发生过尖锐的对立。但君臣争执的主题并非冯熙是否应该南葬洛阳,而是孝文帝本人是否应该北返平城参加冯熙的葬礼。当时恒州刺史、行尚书令陆叡“表请车驾还代,亲临太师冯熙之葬”。发出同样请求的还有宗室元老元丕。陆叡与元丕都是平城保守势力的代表,对迁都之事本来就持反对态度。他们要求孝文帝回平城参与冯熙葬礼,自然也含有阻挠新都建设甚至更为危险的用意。故孝文帝坚持不回平城,并专门下诏曰:

今洛邑肇构,跂望成劳。开辟暨今,岂有以天子之重远赴舅国之丧?朕纵欲为孝,其如大孝何!纵欲为义,其如大义何!天下至重,君臣道悬,岂宜苟相诱引,陷君不德。令、仆已下,可付法官贬之。

当时陆叡为行尚书令。从“令、仆已下,可付法官贬之”的措辞来看,当时上表要求孝文帝北返亲临冯熙葬礼的官员为数不少,对孝文帝构成了一定的舆论压力。而孝文帝对他们进行处罚只是表明迁都决心的一种姿态,实际上仍以安抚为主。陆叡和元丕随后都官复原职并有所升迁。

如此可以设想,若当时就宣布要将冯熙迁葬洛阳的话,必定会引起元丕、陆叡诸人更为强烈的反对。因为此事对平城保守势力的冲击,是远远大于孝文帝是否亲临平城参与冯熙葬礼的。现在既然孝文帝不回平城参加葬礼就已经引起了如此大的争议,说明当时应无将冯熙夫妇灵柩南迁洛阳入葬的公开计划。元丕等人坚持要求孝文帝回平城参加葬礼,正是以冯熙葬于平城为前提的。冯熙的平城葬礼,与冯诞的洛阳葬礼及后来冯熙的洛阳葬礼一起,构成了本文所述的“三场葬礼”。

2、入葬洛阳的第一人

在冯熙父子之后,太和十九年(495)五月一日,广川王元谐亦卒于洛阳。其后孝文帝与群臣讨论相关葬仪。其中有一项议题即是“广川王妃薨于代京,未审以新尊从于卑旧,为宜卑旧来就新尊?”“新尊”指广川王元谐,“卑旧”指广川王妃。这里涉及到两个相互关联的问题。

其一,死于新都洛阳的元谐,是葬于新都洛阳,还是归葬旧都平城?

其二,若元谐葬于洛阳,之前已葬于平城的广川王妃,是否亦须迁葬洛阳?

显然这不仅仅是广川王一家的问题,而是迁洛百官及其背后的家族都需要面对的重大课题。这一问题需要进行专门讨论,充分说明孝文帝纵使一意维新,也不能不对代都旧人有所顾虑。

在此背景之下,五月初在洛阳举行的冯诞葬礼就有了极为特殊的意义。据《冯诞墓志》,冯诞于五月四日在洛阳“乾脯山之阴”入葬。乾脯山推测地当汉魏洛阳城东北,与西晋帝陵相邻。这一带并不是之后洛阳时代北魏权贵在洛阳北邙的主流葬地,说明孝文帝此时对于葬地的规划尚无明确方案。但无论如何,冯诞是目前所知第一位葬在洛阳的北魏权贵。而且如前所述,冯氏和孝文帝之间不仅是一般的君臣关系,还有着特殊的家族纽带。对去世的冯氏父子而言,孝文帝一定程度上也具有“丧家”的身份。在因孝文帝是否北返平城参加冯熙葬礼和广川王元谐葬地问题而发生激烈争论的关键时刻,孝文帝一方面坚持不回平城,一方面迅速在洛阳主持了冯诞的葬礼,向整个北魏统治集团发出了极其强烈的信号。

太和十九年六月:冯熙的平城葬礼

不过,在以冯诞葬礼的方式向天下宣示定都伊洛决心的同时,孝文帝实际上对平城保守势力仍然有所妥协。《北史·外戚传》记述冯熙死后,“皇后诣代都赴哭,太子恂亦赴代哭吊”。太子恂北返平城的时间可以确定是在太和十九年 (495)六月六日,约在冯诞葬礼一月之后。临行前元恂入辞,孝文帝叮嘱他到平城后要 “展哀舅氏”,显然是孝文帝在严辞拒绝陆叡、元丕等人的要求以后,又派太子作为自己的代表回平城参加冯熙葬礼以示安抚。又说 “太师事毕后云云”,说明在当时孝文帝的认知之中,冯熙的葬礼应该就在平城结束,并没有迁葬洛阳的计划,至少这一计划并不在孝文帝的公开表态之中。

从太子恂的出发时间可以推测,冯熙在平城的葬礼大概也在六月之内完成。细节如何,限于史料不得而知,相信必然规格极高。事实上《北史·外戚传》所见给予冯熙的赠官、殊礼、美谥等哀荣,也很难判断到底是六月的平城葬礼所得还是十二月的洛阳葬礼所得。在太和十九年(495)五、六月间,孝文帝通过冯诞的洛阳葬礼和冯熙的平城葬礼,在强调迁都决心的同时又不失灵活的给予让步,显示了极高的政治技巧。

在其后发布的关于归葬问题的诏书中,孝文帝这种两面兼顾的政治姿态也有所体现。这一诏书发布于太和十九年(495)六月十九日,《魏书·高祖纪》记载说“诏迁洛之民,死葬河南,不得还北”。这句话常为学者引用来说明孝文帝迁都后一意维新的决绝态度。实际上这只是完整诏书的第一句,其后还附有若干补充条款,如:

1.若丈夫先亡,葬在平城,妻子后死于洛阳,应将妻子运回平城与丈夫合葬。

2.若母亲先亡,葬在平城,父亲后死于洛阳,允许将父亲运回平城与母亲合葬。

3.若妻子先亡,葬在平城,丈夫后死于洛阳,不得将丈夫运回平城与妻子合葬。

4.若父亲先亡,葬在平城,母亲后死于洛阳,允许将母亲运回平城与父亲合葬。

可以看到,这一诏书一方面确立了“迁洛之民,死葬河南,不得还北”的大原则,一方面又公开承诺在某些具体情况下,可以不顾这一原则进行特殊处理,允许将死在洛阳的人送回平城安葬。推测起来,即使在对孝文帝迁都洛阳持支持或不反对态度的人群中,很多人可能也难以接受让父母或夫妻南北异葬。归葬诏书所表现出来的这种妥协性姿态,确实有利于安抚这部分人群,减少迁都本身的阻力。

在这种情况下,像冯熙这样夫妇二人均死于平城者,至少在太和十九年六月十九日诏书发布前后的的舆论环境中,根本不可能被列入迁葬洛阳之列。前述六月六日孝文帝派遣太子恂作为自己的代表去平城参加冯熙葬礼,也正是以这样的舆论环境作为前提的。

太和十九年十二月:冯熙的洛阳葬礼

然而冯熙夫妇最终仍然于太和十九年(495)年底迁葬洛阳。冯熙墓志明确记载,冯熙在洛阳入葬的时间是十二月廿六日。由此可推测冯熙夫妇灵柩约十月初乃至中旬从平城出发,十一月中旬到达洛阳。考虑到迁葬诏书从洛阳到达平城及迁葬的准备工作也需要一定时间,孝文帝“开魏京之墓,令〔冯熙与〕公主之柩俱向伊洛”的决定很可能是在九月下达的。

现有史料未留下足够信息说明孝文帝做出这一转变的具体经过,也未留下这一迁葬工作遭致反对的记载。而太和十九年八、九月间,正是洛阳的新都建设取得较大进展的时期。八月廿一日,金墉宫成。廿八日,引群臣历宴殿堂。九月四日,六宫及文武尽迁洛阳。尤其值得注意的是,八月九日,“诏选天下武勇之士十五万人为羽林、虎贲,以充宿卫”。这十五万规模的新禁卫兵力并非来自平城,属于与平城保守势力联系不多的州镇兵,是孝文帝能够可靠掌握的武力。或许是新都建设的成绩和禁卫武力的充实给了孝文帝更大的信心,让他能够对平城做出更为强硬的姿态。将冯熙夫妇迁葬洛阳当然并不意味着要将其他葬于平城者悉数南迁,但至少也是对孝文帝定都伊洛决心更为强烈的宣示,是对六月十九日诏书中“迁洛之民,死葬河南,不得还北”原则的再度强调。

太和十九年(495)秋冬冯熙迁葬洛阳之事,其内容不仅是葬地的改变,还包含了新的纪念装置即冯熙墓志的创生。这一点,有赖于冯诞墓志和冯熙墓志的出土方才为我们所知。如前文所述,与沿袭了十六国时期丧葬文化、不具铭辞的冯诞墓志相比,冯熙墓志已然呈现为志题、志序和铭辞皆备的新面貌,产生了质的飞跃。六月在冯熙的平城葬礼中是否制作了墓志不得而知。即使有,推测其面貌也当近于制作于五月的冯诞墓志,而非我们今天所见制作于十二月的冯熙墓志。

事实上,太和十九年(495)五月和十二月,孝文帝虽然在洛阳两度隆重安葬冯诞和冯熙,也都制作了墓志,但冯诞墓志和冯熙墓志在两次丧葬活动所设置的纪念装置中所处的地位却未必是相同的。据《北史·外戚传》,父子二人所受哀荣的类别几乎完全一致,包括赠官、殊礼、谥号、皇帝亲临等,最多是程度上有所差别。唯有冯诞这里的孝文帝“亲为作碑文及挽歌词,皆穷美尽哀,事过其厚”,到了冯熙这里变成了孝文帝“送临墓所,亲作志铭”。这说明五月冯诞入葬时,洛阳朝廷丧葬文化中的纪念装置还是以墓碑为中心的。虽然也制作了墓志,但较之墓碑远为边缘,以至于完全无需提及。死于同年五月的广川王元谐,以及六月在平城入葬的冯熙,应该也享受了相近的待遇。而到了十二月底冯熙的洛阳葬礼之上,丧葬文化中墓碑的中心位置就被墓志取代了。这当然已经不是以前的“墓志”,而是因引入了铭辞形式而得以升格的新纪念装置。《北史·外戚传》特意以“志铭”称之,也显示在时人眼中冯熙墓志的创新所在。

▲北魏云岗石窟彩绘石雕交教菩萨像(砂岩)现藏美国纽约大都会艺术博物馆

南朝之风与孝文帝之志

学者多因为《北史·外戚传》中孝文帝“亲作志铭”的记述,认定冯熙墓志为孝文帝所作。虽然孝文帝可能具有较高的华夏文化修养,但我们认为如此面貌和定位的冯熙墓志并非孝文帝所能凭空生造,而是有其渊源所自。毋庸赘言,即是与北魏对立的南朝。自刘宋元嘉十八年(441)颜延之作王球石志以降,具备志序和铭辞的新型墓志文化在南朝士族和皇族中迅速扩展。到与孝文帝迁都时间相当的南齐齐明帝即位前后,这种墓志已经成为了南朝精英阶层丧葬文化的标准配置。若对比太和十九年(495)五月制作于洛阳的冯诞墓志和永明五年(487)制作于建康的刘岱墓志,同样于太和十九年(495)十二月制作于洛阳的冯熙墓志,反而明显与后者更为接近,而与前者呈现出鲜明的断裂。

由此可见,太和十九年(495)五月在洛阳举行冯诞葬礼时,孝文帝尚不具备在南朝已经发展了半个世纪的新型墓志文化的相关知识。而到了年底,冯熙墓志就以如此面貌完成并成为冯熙葬礼的重要组成部分。说明在这半年间,孝文帝获得了相关知识,同时这种新知识也得到了孝文帝的认可,并将之应用到了冯熙洛阳葬礼的场合。

综合考虑多方面的因素,我们推测太和十九年秋冬之际向孝文帝提供南朝墓志新知识的人选,很可能就是迁都之际自南齐逃亡入北的王肃。王肃出身南齐一流高门琅邪王氏。其父王奂及诸子于永明十一年(493)三月为齐武帝所诛,王肃自建康逃亡入北应即在此前后。孝文帝对于王肃给予重用。学者普遍认为,在孝文帝迁都洛阳后推动官制改革时,王肃提供的南朝制度资源起到了重要作用。同样,在冯熙墓志所呈现的南朝墓志面貌中,也可以看到王肃若隐若现的影子。

1、一位逃北的琅邪王氏

这里需要解释一个时间上的疑问。王肃因家祸北奔在太和十七年(493)三月,为何直到太和十九年(495)五月制作于洛阳的冯诞墓志这里,仍然看不到南朝墓志文化的影响呢?换言之,北魏洛阳时代墓志文化的创生,为何一定要迟至太和十九年十二月在洛阳制作冯熙墓志之时呢?

我们可以从两个方面来回答这一问题。首先,王肃因家祸北奔确实在太和十七年(493)三月,但仔细梳理史料可以发现,他在邺城为孝文帝引见要迟至太和十八年(494)的十一月七日。此年二月孝文帝返平城布置迁都诸事,十月正式南迁,取道河北,先后经过中山、信都、邺城,十一月十九日至洛阳。也就是说,从王肃北奔到他第一次为孝文帝引见,中间有长达一年半的间隔期。这段时间王肃的行踪在史料中是空白的。北魏方面太和十七年夏天正值孝文帝以南伐名义南下洛阳,天下骚动。而南齐方面到此年底也开始了武帝驾崩后萧鸾辅政并先后废杀郁林王、海陵王最后自立为帝的动荡时期。王肃只身北奔,一段时间内或许并未完全放弃南返的想法。萧鸾正式即帝位在延兴元年即太和十八年十月廿二日,与王肃在邺城见孝文帝的时间存在微妙的重叠。

其次,王肃为孝文帝所引见和重用,并不意味着他即刻就会向孝文帝传播南朝文化。关于二人的初次会面,《魏书·王肃传》渲染了孝文帝对王肃的知遇,号称“器重礼遇日有加焉,亲贵旧臣莫能间也。或屏左右相对谈说,至夜分不罢。肃亦尽忠输诚,无所隐避,自谓君臣之际犹玄德之遇孔明也”。但实际上,孝文帝面对王肃的心态相当复杂,绝非一种学习南朝先进文化的学生心态。

《魏书》中有两个例子非常典型。一例见于《刘芳传》,记载迁都后不久在洛阳华林园举行的宴会上,北魏大臣刘芳与王肃围绕古者男子是否有笄进行了一番辩论,结果王肃为刘芳所折服,而孝文帝“称善者久之”。另一例见于《成淹传》,记载孝文帝君臣路经朝歌时,北魏大臣成淹与王肃进行的一段对话。简录如下:

王肃:“故应有殷之顽民也。”

成淹:“昔武王灭纣,悉居河洛,中因刘石乱华,仍随司马东渡。”

王肃知淹寓于青州,乃笑而谓淹曰:“青州间何必无其余种。”

成淹以肃本隶徐州,言:“青州本非其地,徐州间今日重来,非所知也。”

可以看到,成淹与王肃的言辞往复,并非一般的机辩,而有着南北文化竞争的意识在内,颇似在南北朝使者之间发生的谈辩对话。二人的争论由“殷之顽民”的话题引发。王肃开始说朝歌有“殷之顽民”的时候,可能只是在卖弄学识,岂料成淹立即将其上升到了政治高度,言这些顽民在永嘉乱后均逃至东晋南朝了。几个回合下来,王肃自认“辞溺”(故意认输的可能性更大)。结果孝文帝听说此事后,不仅“大悦”,称赞成淹“足为制胜”,甚至还在宴会场合要求王肃将二人对话再给大家复述一遍。其对南朝的正统竞争意识和以汉晋天下国家继承者自居的心态跃然纸上。

2、共同创造的纪念装置

王肃对孝文帝的这一心态非常清楚。这种政治意识决定了他在孝文帝面前定不会以南朝先进文化的代表者自居,在南朝制度和文化的传播方面也当以谨慎消极和被动响应为主。前述冯诞墓志的面貌即为其证。王肃太和十八年(494)十一月为孝文帝引见,而十九年(495)五月冯诞入葬之时,其丧葬文化及墓志面貌一仍平城之旧。说明直到此时孝文帝仍不了解南朝方面已经流行了半个世纪的新型墓志文化。

到了太和十九年(495)十二月冯熙的洛阳葬礼,冯熙墓志一变为南朝新风。孝文帝应是从王肃处获得了相关知识。可以注意到太和十九年最后两个月,正是北魏洛阳朝廷的制度建设有了重大进展之际。十一月,议定圆丘。十二月乙未朔,引见群臣于光极堂,宣示品令,为大选之始。甲子,引见群臣于光极堂,班赐冠服。圆丘祭祀、品令选官、重制冠服,这些以推动北魏向“华夏国家”转型为目标的制度革新,如《南齐书·魏虏传》所言,“王肃为虏制官品百司,皆如中国”,必然有王肃的深度参与。但改制整体的主导者无疑还是孝文帝。

冯熙墓志创生于这一过程之中。如同孝文帝的新官制并非照搬南朝制度,我们也不宜把冯熙墓志直接视为南朝墓志文化的传播产物,而应理解为孝文帝君臣的共同创造。而《北史·外戚传》中孝文帝“亲作志铭”的记录,或许也有一种文化竞争的意识在内。刘宋孝武帝在大明年间即已有为宗室“亲作墓志铭及序”之事,后来的齐梁陈君主更是多见。能够撰作符合南朝精英文化标准的墓志铭,无疑有利于展现孝文帝“华夏式”君主形象的一面。

3、孝文帝与“冯熙墓志时刻”

至此,我们可以对本文开头提出的问题做出回答。北魏洛阳时代墓志文化的创生,是在孝文帝的主导下,于太和十九年(495)年底以冯熙墓志为标志完成的。但这并非孝文帝迁都洛阳后的自然产物。事实上,这一年五、六月间孝文帝尚为弥合新旧而苦心经营,冯诞的洛阳葬礼和冯熙的平城葬礼南北分行,其中都还看不到后来洛阳时代墓志文化的因素。但其后以王肃为媒介引入包括新型墓志文化在内的南朝制度资源后,孝文帝的改革进程骤然加速。已在平城入葬的冯熙又被迁葬洛阳,具备南朝新风且由孝文帝“亲作志铭”的墓志,在他的第二次葬礼上扮演了核心性纪念装置的角色。北魏洛阳时代的墓志文化,可以说正创生于这一“冯熙墓志时刻”。

太和廿三年(499)四月一日,孝文帝卒于南伐前线,五月入葬长陵。在此前后,我们既可以看到承袭冯熙墓志新风的元桢墓志、元简墓志和元彬墓志,也能看到仍然维持平城特色的元偃墓志,还有韩显宗墓志这样志序和铭辞皆备而志形却作小碑形的复古风格。学者指出北魏墓志的定型要迟至迁都十数年后的宣武帝永平年间(508—511)。之所以如此,正是缘于“冯熙墓志时刻”中的孝文帝,其身份既是“皇帝”,亦为“丧家”。他对墓志这一新型纪念装置的利用,更多的是一种表率,而非制度性的强制。北魏洛阳时代的墓志文化,由复数的丧家在对孝文帝“亲作志铭”的模仿中逐步互动发展而来,与南朝的墓志文化相异成趣。

作者:徐冲(作者为复旦大学历史学系副教授)

编辑:陈韶旭 制作编辑:李伶

*文汇独家稿件,转载请注明出处。