▲从1902年到1923年,康有为对“天演”、“竞争”从怀疑而渐至反对。由此查看康一生最重要的著作《大同书》,可以看到奇特的现象,即“进化”与“天演”的背离。

我曾经仔细地考察康有为此期102处“进化”的用法,突出的感受是,康似乎从字面上理解“进化”一词,并对“竞争”有所保留。他可能通过间接读物而对“进化论”有了初步的认识,但对达尔文、赫胥黎、斯宾塞学说的精义,似为不太了解。我认为康有为不是进化论者;但学术界众多学者却推定康是进化论者,很可能是受到了梁启超的影响。

在本次演讲的开始,我们需要对来自西方的进化论做一个界定:进化论是英国生物学家达尔文(Charles Robert Darwin,1809—1882)创立的学说,其标志性的著作是1859年出版的《物种起源》,他还写了《人类的由来》等著作。英国科学家赫胥黎(Thomas Henry Huxley,1825—1895)是进化论的信服者和宣传者,撰写了《人类在自然界的位置》《进化论与伦理学》等著作。英国思想家斯宾塞(Herbert Spencer,1820—1903)将进化论揉合到其政治与社会学说之中,著有《社会学原理》等著作。赫胥黎、斯宾塞两人对于进化论的认知及其运用有着极大的差异。曾经留学英国格林威治皇家海军学院的严复,时任天津水师学堂总办,翻译了赫胥黎著作《进化论与伦理学》部分内容,加上斯宾塞的思想,再加上其自我理解而作的按语,题名为《天演论》,于1898年(光绪二十四年,戊戌)正式出版。这是中国近代思想史上的重大事件。

我为什么要先做这个界定,是因为许多人在使用“进化论”这个概念时,标准过于宽泛。清末民初,大约所有的知识人都在大讲“进化论”,但他们中间真正读过达尔文、赫胥黎甚至斯宾塞著作的人却很少——达尔文的《物种起源》完整地翻译成中文出版,是1954年的事情(即该书出版后的95年)。前些日子,我还看到有人在电视上说:“这是两千多年前苗族人发明的进化论。”

康有为、梁启超对严复的迎拒

严复在《天演论》出版之前,即1896年秋,曾将该书的翻译手稿请《时务报》的主笔梁启超看过,梁也有抄本。这一年冬天,梁从上海回广东,参与创办澳门《知新报》,大约在此时,梁又让康有为看过。

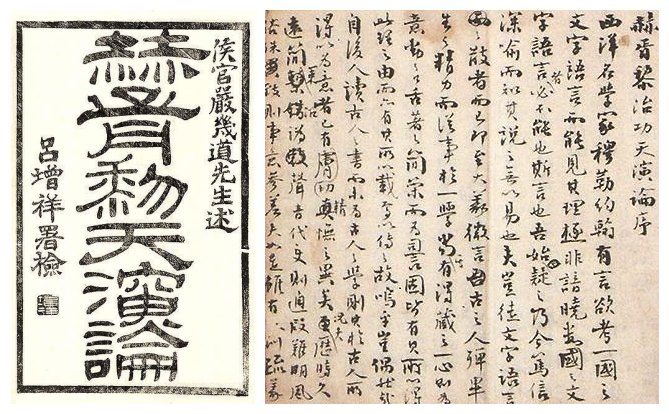

▲严复译赫胥黎《天演论》,及序言手稿(1898年4月,现藏中国国家博物馆)

1897年春,严复从天津致信梁启超,严厉批评梁在《时务报》上发表的《古议院考》。梁启超从上海回信,以“大同三世说”自辨,并谈到了《天演论》的译稿,称言:

“……南海先生读大著后,亦谓眼中未见此等人。如穗卿(夏曾佑)言,倾佩至不可言喻。惟于择种留良之论,不全以尊说为然,其术亦微异也。书中之言,启超等昔尝有所闻于南海,而未能尽。南海曰:若等无诧为新理,西人治此学者,不知几何家、几何年矣。及得尊著,喜幸无量。启超所闻于南海有出此书之外者,约有二事:一为出世之事,一为略依此书之义而演为条理颇繁密之事。南海亦曰:此必西人之所已言也。顷得穗卿书,言先生谓斯宾塞尔之学,视此书尤有进,闻之益垂涎不能自制。先生盍怜而饷之。”(《与严幼陵先生书》,《饮冰室文集》一)

这段话包含的内容比较多,需要加以细致的说明:一、康有为读过严复的“大著”。二、康对“天演论”的外表,即进步说,是赞同的;对“天演论”的核心,即“择种留良”,是回拒的——梁说得很委婉,“不全以尊说为然,其术亦微异也”。三、在康有为的“大同三世说”与严译“天演论”的思想比较上,梁就说得不那么客气,“书中所言,启超等昔尝有所闻于南海,而未能尽”;梁说“出此书之外”,应是“高此书之上”之意。梁说“一为出世之事”,大约指佛学思想;梁说“一为略依此书之义而演为条理颇繁密之事”,则是康的“大同三世说”。四、梁说“南海曰:若等无诧为新理,西人治此学者,不知几何家几何年矣”一句,是“大同三世说”的说法,即康不认为严译“天演论”是一种“新理”,而是西人“几何年”(多次)接近或发现孔子“大同三世说”的“几何家”(多家)之一,也是“南海亦曰:此必西人之所已言了”之意。五、梁不仅对赫胥黎的学说有兴趣,还希望从严复处得知“斯宾塞尔”(斯宾塞)的学说。

梁启超与严复往来信件中的辨论题目是,梁认为中国古代有议会的思想、甚至有相应的制度;严复认为“天演之事,始于胚胎,终于成体。泰西有今日之民主,则当夏、商时,合有种子以为起点。而专行君政之国,虽演之亿万年,不能由君而入民。”(见《论君政民政相嬗之理》)即西方的胚胎可以导致西方国家走向民主政治,而中国没有这个种子,规定其不可能进入民主政治。根据康有为的“大同三世说”,世界各国的历史是从“据乱世”到“升平世”、再到“太平世”的递进,是不可以倒退的;西方若是古代就有民主,又怎么可能再倒退到专制?梁由此认定严复在理论上的“错误”,在回信中称:

“……既有民权以后,不应改有君权,故民主之局,乃地球万国古来所未有,不独中国也。西人百年以来,民气大伸,遂尔浡兴。中国苟自今日昌明斯义,则数十年其强亦与西国同,在此百年内进于文明耳。故就今日视之,则泰西与支那,诚有天渊之异,其实只有先后,并无低昂;而此先后之差,自地球视之,犹旦暮也。地球既入文明之运,则蒸蒸相逼,不得不变,不特中国民权之说即当大行,即各地土番野猺亦当丕变。其不变者即澌灭以至于尽,此又不易之理也。南海先生尝言,地球文明之运,今始萌芽耳。譬之有文明百分,今则中国仅有一二分,而西人已有八九分,故常觉其相去甚远,其实西人之治亦犹未也。然则先生进种之说至矣,匪直黄种当求进也,即白种亦当求进也。先生又谓何如?”

这里的“进种之说”,就是严译“天演论”。梁称黄种人、白种人都要“求进”,讲的是“进步说”。(我在后面还会谈到)

此时的梁启超,23周岁,意气风发。他觉得仅仅书信讨论还不满足,于是在《时务报》上发表了《论君政民政相嬗之理》,直接宣传康有为的“大同三世说”。对于严复的“胚胎”说,梁称之“未为当”:

“吾既未克读西籍,事事仰给于舌人,则于西史所窥,知其浅也。乃若其所疑者,则据虚理比例以测之,以谓其国既能行民政者,必其民之智甚开,其民之力甚厚。既举一国之民而智焉,而力焉,则必无复退而为君权主治之理……至疑西方有胚胎,而东方无起点,斯殆不然也。”

梁这里所依据的“虚理”、“比例”,自然是康有为的学说。他用理论来否定历史。

尽管梁启超与严复有争论,但仍部分地接受了严译“天演论”。梁将康有为的学说当作最高峰,而将“天演论”当作次一级的学说,与此期谭嗣同的“仁学”,地位大体相当。1897年,梁准备写一部书,名为《说群》。这里的“群”,大约是“社会”之意。梁在《知新报》上发表序言:

“启超问治天下之道于南海先生,先生曰:以群为体,以变为用。斯二义立,虽治千万年之天下,可矣。启超既略述所闻,作《变法通议》,又思发明群义,则理奥例赜,苦不克达。既乃得侯官严君复之《治功天演》,浏阳谭君嗣同之《仁学》,读之犁然有当于其心。悼天下有志之士,希得闻南海之绪论,见二君之宏著,或闻矣见矣,而莫之解莫之信。乃内演师说,外依两书,发以浅言,证以实事,作《说群》十篇,其于南海之绪论,严、谭之宏箸,未达什一,惟自谓视变法之言,颇有进也。”

这一部号称有“十篇”的书,梁仅写了第一篇的第一章便中止了,宣传了“大同三世说”,也简单提到了严译“天演论”——“物竞”。

康有为最初接触与言及“进化”

今天所能看到的康有为著述中,最早言及“进化”,是1898年春在上海出版的《日本书目志》。该《书目》在“生物学”类下有8部书,其中6部主题是“进化论”,然康的评论没有涉及“进化”。该《书目》在“社会学”类下有21部书,其中7部涉及“进化论”,然康的评论也没有涉及“进化”。该《书目》在“蚕桑书”目之下共收入88部书,其中有“《蚕桑进化论》,一册,末松格平著,六角五分”,康却对此作了一大篇评论:

“右蚕桑书八十八种。中国,桑国也。《书》曰:‘桑土既蚕,是降丘泽土’。桑蚕之利为中囯独擅,其来至古矣。而四千年学不加进,蚕小而多病,莫能察也。而日本、法国皆移植而大行之。税务司康发达察之于日本,蚕大以倍,且无病,有辄去之,不累其曹。有改良之论,有进化之方,有验瘟之器,有贮粒之法,有微粒子病肉眼鉴定之法,有微粒子病识验之报,其术极细以精矣。其桑有栽培实验之秘。呜呼!中国于茶、丝二业尚不开局考求,而坐听颛颛者自为战,其不尽输与他人者几何!”

这是康有为在著作中第一次言及“进化”一词。王宝平教授的研究已经证明,《日本书目志》是康有为及其弟子抄录日本刊出的《东京书籍出版营业者组合员书籍总目录》而成。我有理由相信,该《书目》中的绝大多数著作康根本没有看过。康并不知道《书目》中录有三部非常重要的进化论著作:其一是伊泽修二翻译的《进化原论》(在生物学类下),此即赫胥黎的讲演集On the Origin of Species:Or.the Causes of the Phenomena of Organic Nature;其二是由东京大学学生石川千代松记录的《动物进化论》(在生物学类下),此即美国生物学家莫尔斯(Edward Sylvester Morse,1838—1925)在东京大学讲授生物学的内容,是达尔文学说传入日本的标志性事件;其三是由东京大学教授外山正一校阅的《社会学之原理》(在社会学类下),此即斯宾塞的著作The Principles of Sociology。“进化”说的是物种起源,本是自然的选择,并非人为技术的直接结果。康的评论称:“有改良之论,有进化之方,有验瘟之器,有贮粒之法,有微粒子病肉眼鉴定之法,有微粒子病识验之报”,将“进化”误作为人为技术手段之一。由此可推知,康没有读过《蚕桑进化论》一书,只是望着书名而信口言之。

康有为在比较明确意义上使用“进化”一词,是政变后流亡日本时期。1898年冬,康有为在东京著《我史》,其中“光绪十八年”(1892)一节,称言:

“以伪《左传》乃刘歆采《国语》而成,改分国为纪年……《史记》十二国年表,自称采《春秋》、《国语》,乃史迁亲读《国语》原本为之者……又择其伪古文《礼》与《周礼》合者去之,以还《国语》原文之旧,令长女同薇编之。薇时年十五岁,天资颇颖,勤学强记,遂能编书也。薇又将廿四史,编《各国风俗制度考》,以验人群进化之理焉。”

这一段话,是康有为称赞其长女康同薇之聪慧。前半段指康同薇重新整理《国语》,即康学中“新学伪经”的内容;后半段指康同薇著书《各国风俗制度考》。“各国”是春秋各国及后来的各朝代,康有为称该书“验人群进化之理”。康使用“进化”一词,并非受其编《日本书目志》之影响,而是到了日本之后的耳食,很可能得自于梁启超。而康这里所说的“进化”,我是无论如何也看不出达尔文、赫胥黎、斯宾塞进化思想的痕迹——这位虚龄十五岁的女子,1892年(光绪十八年)坐在书斋之中,使用“二十四史”之类的材料,即可以“格物”而“致知”。若要真是如此,达尔文为时五年的环球考察岂非虚行?严复费时多年的翻译工夫岂非徒劳?康这里只是借用了一个名词,恰恰证明康这时对进化论的内容并没有真正掌握。

值得注意的是,严译《天演论》在中国虽有多次印刷,也有众多读者,但“天演”一词在当时和后来运用得并不多;达尔文学说传入日本后,其采用的译名为“进化”,反是“进化”一词在中国被广泛使用。从“天演”到“进化”,以译名的使用而观之,达尔文学说有从日本再次传入中国的过程。

不能因其主张进步,便称之受西方进化论影响

人类的历史是从野蛮逐步走向文明的,全世界几乎所有的历史著作都描述了这一事实。中国的古代典藉,包括儒家的经典,对此都有相应的记录。绝大多数人阅读中国典籍,不难得出历史进步的结论,尤其是中国早期历史。这是历史的进步说,与进化论不同。

人类对历史的解说有着各种差别,不在于认定历史是否进步,而在于解释历史进步的原因不同。儒家历史学家将“三代”的辉煌描绘成圣人的功绩、圣道的功用,即如孟子所言:“三代之得天下也以仁,其失天下也以不仁。”(《孟子·离娄》)

康有为在1898年(光绪二十四年,戊戌)出版了《孔子改制考》、《春秋董氏学》两部书,全面阐述其“孔子改制说”,亦初步揭示其“大同三世说”,但没有详细展开。“大同三世说”是主张历史进步的学说,不能因其主张进步,便称之受到源自西方的进化论之影响。

康有为的“大同三世说”,是对人类社会发展进程的一种普世性解说。按照康的说法,这一学说是由孔子创制,口传其弟子,藏于儒家诸经典和相关史传之中,主要是《春秋》及《公羊传》、《礼记》(尤其是《礼运篇》、《中庸篇》和《大学篇》)、《易》、《孟子》、《论语》等文献,以留待“后圣”之发现;泰西各国的哲人对此学说亦有所体会,有所施行,此即前面提到的梁启超致严复信中所言:康对梁称“此必西人之所已言也”,“西人治此学者,不知几何家、几何年矣”之意。

按照康有为的说法,他从1884年(光绪十年)便发现了“大同三世说”,这一说法很难予以证实。到了戊戌(1898,光绪二十四年)年间,康的“大同三世说”基本思想,应是大体形成。由于康有为曾向梁启超等弟子传授过“大同三世说”的基本内容;从梁启超等人此期的著述中,可以略知其详。

1900年(光绪二十六年)秋,康有为从新加坡移居槟榔屿。此时,康发动的“庚子勤王”已经失败,对现实政治也陷于绝望,重返思想与学术之园地。1901年冬,为改善居住地的气候,康移居印度大吉岭,至1903年初夏离开。旅居槟榔屿、大吉岭两年多的时间,是康一生中最为从容休闲之时。他遍注群经,写了《〈礼运〉注》、《〈孟子〉微》、《〈中庸〉注》、《〈春秋〉笔削大义微言考》、《〈论语〉注》、《〈大学〉注》和《大同书》。注释是当时儒学者表达自己思想的主要写作方式,康的“大同三世说”亦通过这些著作,从思想观念而落实到了具体的文字。进化论的学说也开始为康有为所运用。

康有为在《〈礼运〉注》中9次使用“进化”一词,在《〈孟子〉微》中使用了21次,在《〈中庸〉注》中使用了11次,《〈春秋〉笔削大义微言考》使用了40次,在《〈论语〉注》使用了21次。以上的五部著作,“进化”一词共使用了102次。(《〈大学〉注》现仅存序文;《大同书》后有很大的增改,我放在后面叙述)从康的使用情况可以看出,他在绝大多数语境中将“进化”一词当作“进步”的概念来使用。我在下面举三个例子。

先来看《〈礼运〉注》。该书是康有为对 《礼记·礼运篇》的注释,是“大同三世说”最重要的著作之一,完成于1902年3月。《礼运篇》最重要的一段,是“大同”,文曰:

“大道之行也,与三代之英,丘未之逮也,而有志焉。大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡、孤独、废疾者,皆有所养。男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己。力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。”

这一段话,正是康 “大同三世说”的核心证据,也是核心内容。康在注释时,3次使用“进化”一词:

“大道者何?人理至公,太平世大同之道也。三代之英,升平世小康之道也。孔子生据乱世,而志则常在太平世,必进化至大同,乃孚素志。至不得已,亦为小康……”

“故公世,人人分其仰事俯畜之物产财力,以为公产,以养老、慈幼、恤贫、医疾。惟用壮者,则人人无复有老病、孤贫之忧。俗美种良,进化益上,此父子之公理也。分者,限也。男子虽强,而各有权限,不得逾越。岿者,巍也。女子虽弱,而巍然自立,不得陵抑。各立和约而共守之,此夫妇之公理也……”

“然人之恒言曰:天下国家身,此古昔之小道也。夫有国、有家、有己,则各有其界而自私之。其害公理而阻进化,甚矣。惟天为生人之本,人人皆天所生而直隶焉。凡隶天之下者皆公之,故不独不得立国界,以至强弱相争。并不得有家界,以至亲爱不广。且不得有身界,以至货力自为。故只有天下为公,一切皆本公理而已……”

以上康的引文,为了节省篇幅,我只摘其要,没有引全。引文的第一段与第三段,康使用“进化”一词,指的是“据乱”、“升平”(小康)、“太平”(大同)三世之更替,是由孔子发明的,应与达尔文、赫胥黎的学说无涉;且若将“进化”一词改为“进步”、“变化”、“更替”等词,意思也是相同的。第二段的情况比较复杂,康有为使用了“俗美”、“种良”两个概念(康在后文称“化俗久美,传种改良”)。“公世”与“公产”,似属“俗美”;康也提及“壮者”,以及“强”、“弱”的概念,但没有具体谈到如何达到“种良”。此处的“进化益上”是否属人种学或生物学上的“进化”,从康自己的说法中还是难以确定的。

再来看《〈孟子〉微》。该书是康有为对《孟子》一书的注解,也是“大同三世说”的重要著作之一,完成于1901年12月。《孟子·滕文公》中谈到了中国早期的历史发展,称言:

“……故曰:或劳心,或劳力,劳心者治人,劳力者治于人。治于人者食人,治人者食于人,天下之通义也。当尧之时,天下犹未平,洪水横流,泛滥于天下,草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登,禽兽逼人,兽蹄鸟迹之道交于中国。尧独忧之,举舜而敷治焉。舜使益掌火,益烈山泽而焚之,禽兽逃匿。禹疏九河,瀹济、漯而注诸海,决汝、汉,排淮、泗而注之江,然后中国可得而食也。当是时也,禹八年于外,三过其门而不入,虽欲耕,得乎?后稷教民稼穑,树艺五谷,五谷熟而民人育。人之有道也,饱食、暖衣、逸居而无教,则近于禽兽。圣人有忧之,使契为司徒,教以人伦:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。放勋(尧)曰:劳之来之,匡之直之,辅之翼之,使自得之,又从而振德之。圣人之忧民如此,而睱耕乎?尧以不得舜为己忧,舜以不得禹、皋陶为己忧。夫以百亩之不易为己忧者,农夫也。分人以财谓之惠,教人以善谓之忠,为天下得人谓之仁。是故以天下与人易,为天下得人难。孔子曰:大哉尧之为君!惟天为大,惟尧则之,荡荡乎民无能名焉!君哉,舜也!巍巍乎有天下而不与焉!尧、舜之治天下,岂无所用其心哉?亦不用于耕耳。”

孟子从“劳力”、“劳心”之别,而引发出来一大篇中国早期历史发展进程的言说,将历史进步的动因,归结于圣人(尧、舜、益、禹、后稷、契、皋陶)的功绩。康有为作注称:

“草昧初开,为大鸟兽之世,及人类渐繁,犹日与禽兽争。今亚、非洲中央犹然,且大兽伤人尤多。今印度,岁死于虎狼者数万计,可知人兽相争之剧。中古人与人争地,故以灭国俘虏为大功。上古人与兽争,故以烈山泽、逐禽兽为大功。尧、舜之时,兽蹄鸟迹之道交于中国,至周公时,尚以兼夷狄、驱猛兽为言。今则中原之地,猛兽绝迹,田猎无取,此后人道大强,兽类将灭。盖生存竞争之理,人智则灭兽,文明之国则并野蛮,优胜劣败,出自天然。而所以为功者,亦与时而推移。野蛮既全并于文明,则太平而大同矣。猛兽既全并于人类,惟牛、马、犬、羊、鸡、豕,豢养服御者存,则爱及众生矣。此仁民爱物之等乎?国之文明,全视教化。无教之国,即为野蛮。无教之人,近于禽兽。故先圣尤重教焉。五伦之立,据乱世之人道也。生我及我生者为父子,同生者为兄弟,合男女为夫妇,有首领服属为君臣,有交游知识为朋友,此并世相接之人天。然交合之道非强立者,圣人但因而教之。父子天性也,故立恩而益亲。兄弟天伦也,故顺秩而有序。男女不别,则父子不亲。太古男女随意好合,夫妇皆无定分,既乱人种,又难育繁人类,故特别正定为夫妇,以定种姓而传嗣续。若君臣无义,则国体不固,而不能合大群。朋友无信,则交道不行,而无以成群会。凡五伦之设,实为合群之良法也。而合群之后,乃益求进化,则自有太平大同之理。”

这是康有为著述中最接近于进化论的言词,故将之尽量引全。然若细细考察,不难发现,康有为所言“生存竞争”,实际上说的是“文明”战胜“野蛮”;“教化”、“五伦”是“先圣”所制,方能至于“合群”(即组织群体乃至于国家);进化的阶梯则由“乱世”而逐次走向“太平”、“大同”。这些与达尔文、赫胥黎的进化论学说,仍有着明显的差异。

再来看《〈论语〉注》,完成于1902年4月。《论语·八佾》中有一段话:“林放问礼之本。子曰:大哉问!礼,与其奢也,宁俭。丧,与其易也,宁戚。”康有为在注释中大大加以发挥,其中宣称:

“……《公羊》称孔子为文王,盖孔子为文明进化之王,非尚质退化者也……”

康直称孔子“文明进化之王”;若以此论,“进化”本是由孔子发明的。此后,康有为于1904年参观英国剑桥大学和牛津大学,作《英国监布烈住大学华文总教习斋路士会见记》,称言:

“……知吾国教最文明、最精深,然后吾种贵;知吾国产有教主,道最中庸、最博大、最进化、最宜于今世,可大行于欧美全地,莫不尊亲,然后吾种贵;知吾国有最盛美之教,有神明圣王之教主,我全国及各教宜尊奉之,庶将来使大地效之拜之,如欧人之尊敬耶稣然,然后吾种贵。”

“监布烈住”,Cambridge,剑桥。“华文总教习”,汉学教授。“斋路士”,Herbert Allen Giles,1845—1935,翟理思(又译作翟理斯),是剑桥大学第二任汉学教授。这个时候的康有为,已经周游各国,继续宣称孔子是“神明圣王之教主”,孔子学说是“最进化”、“可大行于欧美全地”。而英国恰是达尔文、赫胥黎的故乡。

我曾经仔细地考察康有为此期102处“进化”的用法,突出的感受是,康似乎从字面上理解“进化”一词,并对“竞争”有所保留。他可能通过间接读物而对“进化论”有了初步的认识,但对达尔文、赫胥黎、斯宾塞学说的精义,似为不太了解。也就是说,康有为从中国史籍与孔子著述中得出的“大同三世说”,与达尔文从自然观察中得出的物种进化规律,本属两途,也不能同归。“大同三世说”与源自西方的进化论,是两种外形有相似之处而学理并不相通的学说。据此,我以为,康有为的“大同三世说”并不是进化论所启迪、所催生的。

“暗合”:被推定的进化论者

根据以上的分析,我认为康有为不是进化论者;但学术界众多学者却推定康是进化论者,我以为,他们很可能是受到了梁启超的影响。

最早称康有为是进化论者的,是梁启超。1901年年底,梁在《清议报》发表《南海康先生传》,称言:

“先生之哲学,进化派哲学也。中国数千年学术之大体,大抵皆取保守主义,以为文明世界,在于古时,日趋而日下,先生独发明春秋三世之义,以为文明世界,在于他日,日进而日盛。盖中国自创意言进化学者,以此为嚆矢焉。先生于中国史学用力最深,心得最多,故常以史学言进化之理,以为中国始开于夏禹,其所传尧、舜文明事业,皆孔子所托以明义,悬一至善之鹄,以为太平世之倒影现象而已。又以为世界既进步之后,则断无复行退步之理。即有时为外界别种阻力之所遏,亦不过停顿不进耳,更无复返其初。故孟子言天下之生久矣,一治一乱,其说主于循环;《春秋》言据乱、升平、太平,其说主于进化。二义正相反对。而先生则一主后说焉。又言中国数千年政治虽不进化,而社会甚进化。政治不进化者,专政政体为之梗也;社会进化者,政府之干涉少而人民自由发达也。先生于是推进化之运,以为必有极乐世界于他日,而思想所极,遂衍为大同学说。”

这一年,恰是康有为从槟榔屿转居大吉岭,遍注群经,撰写“大同三世说”的理论著作之时,梁启超却开始通过自学日本语来系统地学习西学,写下了《霍布士学案》、《斯片挪莎学案》和《卢梭学案》。从后来的结局来看,梁启超撰《南海康先生传》,是对其师的告别,稍稍有点“谢本师”的意味。此后他在思想上与其师分道扬镳。在这篇仅用48小时、成文近两万言、以“Paintme as I am”(“勿失吾真相”)为目标的传记中,梁启超用刚学到手的西学知识,将其师描写成无师自通的“西学”大家。除了“进化派哲学”外,梁还称康的哲学为“博爱派哲学”、“主乐派哲学”、“社会主义派哲学”。上面的引文,梁启超一口气用了9个“进化”,又用了“进步”、“退步”、“循环”等词,但可以明显的看出,这里面谈到的“进化”都是“进步”的意思,与达尔文、赫胥黎根据生物学所建立的“进化论”,没有太多的关系。也就在这篇文章中,梁启超又称:

“……虽然,所述者,则皆先生之言,而毫不敢以近日所涉猎西籍,附会缘饰之,以失其真也。此等理想,在今日之欧美,或不足为奇,而吾独怪乎先生未读一西书,而冥心孤往,独辟新境,其规模如此其宏远,其理论如此其精密也,不得不叉手赞叹曰:伟人哉,伟人哉!”

梁称康“未读一西书”,以“冥心孤往”而达到了“博爱派哲学”、“主乐派哲学”、“进化派哲学”、“社会主义派哲学”的境界,达到了与“今日之欧美”相同的境界。

1902年3月起,梁启超开始在《新民丛报》连载其重要著作《论中国学术思想变迁之大势》,至1904年12月,刊出该著的最后一篇,谈“最近世”之学术:

“……南海则对于此种观念,施根本的疗治也。三世之义立,则以进化之理,释经世之志,遍读群书,而无所于阂,而导人以向后之希望,现在之义务。夫三世之义,自何邵公以来,久暗曶焉,南海之倡此,在达尔文主义未输入中国以前,不可谓非一大发明也。”

梁启超再次将“大同三世说”认定为“进化之理”,再次肯定其是在达尔文主义传入中国之前,由康独立“发明”的,没有受到严复《天演论》影响的本国产品。

1903年春,康有为离开印度大吉岭,开始其全球旅行。1904年来到英国,前面已提到他访问了牛津大学与剑桥大学。这一年的秋天,康在英国伦敦参观了“生物史院”。(他在《英国游记》称“生物史院,英音曰呢虎希士拖利”,从发音和描述来看,应是The Natural History Museum,即自然历史博物馆。该馆位于伦敦海德公园之南的克伦威尔路,是一处世界著名的博物馆。)康详细地记录了馆中的收藏、展示和他本人参观过程,面对达尔文、赫胥黎的石像,而对进化论发表了一番感叹:

“此院生物诡状异形,不可胜录,姑举其至异者,以资考识新理耳。入门即见达尔文、赫胥黎石像,为之欣悦,如见故人。赫君发天演之微言,达生创物化之新理。哲学既昌,耶教上帝造人之说遂坠。他日大教之倒以区区生物之理,此破落之所关,亦至巨哉。二生之说,在欧土为新发明,然鄙人二十余年未读一字西书,穷推物化,皆在天人自然之推排,而人力抗天自为之,已与暗合,与门人多发之。故于二生但觉合同而化,惟我后起,既非剿袭,亦不相师。惟二生之即物穷理发挥既透,亦无劳鄙人之多言也。东海西海,心同理同,只有契合昭融而已。然子思曰:‘天之生物,必因其材而笃焉;栽者培之,倾者复之。’赫生天演之义也。庄子曰:‘程生马,马生人’;‘万物皆出于机,入于机。’达生物生人之说也。吾华先哲其先发于三千年矣。何异焉!”(《英国游记》)

康明确提出:“鄙人二十余年未读一字西书,穷推物化”,“已与暗合,与门人多发之”。此中的“门人”,包括梁启超,此中的“暗合”,与梁的说法相一致,“既非剿袭,亦不相师”。康进一步地指出,子思的“天之生物”,即是赫胥黎的“天演”之说;庄子的“程生马”,即是达尔文的“物生人”(人类起源)之说;中国的哲人领先西方三千年。

子思的“天之生物”,见之于《礼记·中庸》,其文曰:

“子曰:舜其大孝也与!德为圣人,尊为天子,富有四海之内;宗庙飨之,子孙保之。故大德,必得其位,必得其禄,必得其名,必得其寿。故天之生物,必因其材而笃焉,故栽者培之,倾者覆之。诗曰:‘嘉乐君子,宪宪令德,宜民宜人,受禄于天;保佑命之,自天申之。’故大德者必受命。”

《中庸篇》,郑玄认为是孔子之孙之思所著,故康有为称“子思曰”,尽管这段话一般认为是孔子所言。其大体意思为歌颂舜的德行。“必因其材而笃之,故栽者培之,倾者覆之”,一般解释为:“天”根据各物材质的美恶而施行有别,该栽培者加之于优育,该倾覆者则予以覆没。康在《〈中庸〉注》中将之称为:“物竞天择,优胜劣败。孔子发天因之理以劝之,竞于大德,而后克受天休也。”庄子的“程生马”,见之于《庄子·至乐》,其文曰:

“种有几,得水则为?,得水土之际则为鼃蠙之衣,生于陵屯则为陵舄,陵舄得郁栖则为乌足。乌足之根为蛴螬,其叶为胡蝶。胡蝶胥也化而为虫,生于灶下,其状若脱,其名为鸲掇。鸲掇千日为鸟,其名为乾余骨。乾余骨之沫为斯弥,斯弥为食醯。颐辂生乎食醯,黄軦生乎九猷,瞀芮生乎腐蠸。羊奚比乎不箰,久竹生青宁;青宁生程,程生马,马生人,人又反入于机。万物皆出于机,皆入于机。”

这一段话,又见于《列子·天瑞篇》,文字有相异之处。然《列子》一直被疑为伪书。其大体的意思是:物种有其微小之生物为“几”,然后变成了各类植物,然后变成了各种动物,然后出现了“青宁”(虫),“青宁生程(豹),程生马,马生人”;人和万物由“几”发生,最后又回归于“几”(机)。这是极富哲理、极有智慧的描述,却又是无法说明白、无法去证实的。且不论由“几”到“几”(机)的整个往返过程,即便是“马生人”之一变,全部的自然历史皆可证实其非。达尔文的进化论所揭示的物种与人类起源,与《圣经·创世纪》中“上帝创造”说形成了巨大的对立,这在当时是最大关注点和争论点,亦非“万物皆出于机,皆入于机”的东方智慧即可消解。康用中国的传统经典来解说达尔文、赫胥黎的学说,正表明他对达尔文、赫胥黎以及进化论学说的隔膜。

“进化”与“天演”的背离

尽管康有为在南洋槟榔屿、印度大吉岭进行“大同三世说”的著述时,已采用了“进化”一词,认可了进化论,但不可避免的矛盾是:大同世界,天下为公,矜寡、孤独、废疾等弱势人群皆有所养,货不必藏于己,力不必为己,也就是说,不可能存在优胜劣汰的竞争。康在《〈孟子〉微》、《〈中庸〉注》和《〈论语〉注》中都表示过对“竞争”负面作用的担心,而他此期(1902年)的著作《泰西以竞争为进化让义几废》,更是突出地说明了“竞争”、“进化”与孔子“尊让”之义之间的对立。

过了十多年,1913年,康有为发表《中华救国论》,明确区分了人民与国家,认为儒家学说重民,法家学说重国;法国重民,德国重国;“夫重民者仁,重国者义;重民者对内,重国者对外”。对外一面,即“重国”,康是主张竞争的,这是“列强竞峙”所致。对内一面,即“重民”,康采取了比较委婉的态度,不主张采用西法,而是要求采用孔子之道,即对国内政治中的“竞争”,是不太认可的。

又过了十年,1923年,康有为的论调完全变了。他根据第一次世界大战的惨烈后果,认为“天演”、“竞争”是坏事。他在开封、济南、西安进行演讲,对孔子之道大力称赞,对“天演”、“竞争”之说,予以否定:

“孔子圆通无碍,随时变通,无所不有,无可议者也。今之新学,自欧美归者,得外国一二学说,辄敢妄议孔子。岂知欧战之后,欧美人于边沁功利之说、克斯黎天演优胜劣败之论,行之已极,徒得大战之祸,死人千余万,财力皆竭,于是自知前人学说之未善。”

这里提到的克斯黎,应当就是“赫胥黎”。有意思的是,康还在演讲中称:

“吾尝见严复之书札:静观欧洲三百年之文明,只重物质,然所得不过杀人利己、寡廉鲜耻而已。回思孔子之道,真觉量同天地,泽被寰区。此非仆一人之私言,乃欧美学者之公论也。严又陵亦欧洲学者,翻译欧洲学说甚多,且旧归心基督教者,然晚年其论如此。”(《开封演讲辞》)

此时严复已经去世,康有意不去攻击故人,而将严复与“天演”划分开来。在当时知识人的心目中,“天演”是严复一生中最大的贡献,严复与“天演”已经浑然一体。

从1902年到1923年,康有为对“天演”、“竞争”从怀疑而渐至反对。由此查看康一生最重要的著作《大同书》,可以看到奇特的现象,即“进化”与“天演”的背离。这两个本属一体的概念,康在使用时却赋予了多种意思。我们可以来看两个例子。

康有为在《大同书》使用“进化”一词共39次,基本的意思相同,即是进步之意。我们可以看一段文字:

“一、世界进化,自分而合,乃势之自然。故自黄帝、尧、舜时为万国,至汤三千国,武王一千八百国,春秋则二百余国,战国为七国,秦则一统矣,凡二千年。印度之先亦诸国并立,三千年而统一于阿育大王。欧洲之先亦诸国并立,二千年而统一于罗马。盖分并之势,乃淘汰之自然,其强大之并吞,弱小之灭亡,亦适以为大同之先驱耳。

一、民权进化,自下而上,亦理之自然。故美国一立,法之大革命累起,而各国随之。于是立宪遍行,共和大起,均产说出,工党日兴。夫国有君权,自各私而难合,若但为民权,则联合亦易。盖民但自求利益,则仁人倡大同之乐利,自能合乎人心。大势既倡,人皆越之,如水流之就下。故民权之起,宪法之兴,合群均产之说,皆为大同之先声也。”

前一段强调的“弱肉强食”,这与达尔文的“进化论”还是有差别的;后一段谈“民权”、“立宪”、“共和”、“均产”,都是“进化”的作用,最终方向是“大同”。《大同书》39次“进化”具体使用情况,与康当年旅居槟榔屿、大吉岭遍注群经是大体相同的,与康此后周游各国所写的游记也是相同的,都是正面的意思。

“天演”的情况则大为不同。康有为在《大同书》中使用“天演”一词共8次,含义也稍有差异,但基本面是比较负面的。我们可以再看一段文字:

“有国,则只私其国,于是争他国之所有以相杀。有种,则只私其种,于是争他种之所有以相杀。以强凌弱,以勇欺怯,以诈欺愚,以众暴寡。其妄谬而有一知半解如达尔文者,则创天演之说,以为天之使然,导人以竞争为大义。于是竞争为古今世界公共之至恶物者,遂揭日月而行,贤者皆奉之而不耻。于是全地莽莽,皆为铁血,此其大罪过于洪水甚矣!夫天演者,无知之物也;人义者,有性识之物也。人道所以合群,所以能太平者,以其本有爱质而扩充之,因以裁成天道,辅相天宜,而止于至善,极于大同,乃能大众得其乐利。若循天演之例,则普大地人类,强者凌弱,互相吞啮,日事兵戎,如斗鹌鹑然,其卒也仅余强者之一人,则卒为大鸟兽所食而已。且是义也,在昔者异类相离、诸国并立之世,犹于不可之中而无能遏之,不得已者也。若在大同之世,则为过去至恶之物,如童子带痘毒,岂可复发之于壮老之时哉?大同之世无异类,无异国,皆同体同胞也。竞争者,于异类异国为不得已,于同体同胞为有大害,岂可复播此恶种以散于世界哉?夫据乱之世,人尚私争;升平之世,人人各有度量分界,人不加我,我不加人;大同之世,视人如己,无有畛域,‘货恶其弃于地也,不必出于己。力恶其不出于身也,不必为己’。当是之时,最恶竞争,亦无有竞争者矣。其竞争者,惟在竞仁竞智,此则不让于师者。”

康有为认为:据乱世是有“私争”的;到了升平世,则“人不加我,我不加人”,这里的“加”是强加的意思;到了太平世,则是不分国家,不分人种,“皆同体同胞”,是“最恶竞争”的,如果还要竞争,只能是在“仁”、“智”两方面的竞争;而达尔文被批为“妄谬而有一知半解者”,“天演之说”被批为“此其大罪过于洪水甚矣”。

康有为“大同三世说”思想的形成是比较早的,但《大同书》完成时间比较晚。该书康生前只发表了一部分,很可能准备继续修改。《大同书》与“大同三世说”的最大区别,在于不再强调这一学说是孔子创造。康在《大同书》中甚至还宣称,到了大同世,孔子三世说也将消亡:

“耶教以尊天爱人为诲善,以悔罪末断为悚恶。太平之世,自能爱人,自能无罪。知天演之自然,则天不尊;知无量众魂之难立待于空虚,则不信末日之断。耶苏之教,至大同则灭矣。回教言国,言君臣、夫妇之纲统,一入大同即灭。虽有魂学,皆称天而行,粗浅不足征信,其灭更先。大同太平,则孔子之志也,至于是时,孔子三世之说已尽行,惟《易》言阴阳消息,可传而不显矣。盖病已除矣,无所用药,岸已登矣,筏亦当舍。故大同之世,惟神仙与佛学二者大行。盖大同者,世间法之极,而仙学者长生不死,尤世间法之极也。佛学者不生不灭,不离乎世而出乎世间,尤出乎大同之外也……”

这段话的主旨是说,到了大同太平之世,“耶教”(广义的基督教)、“回教”(伊斯兰教)都会灭亡,“魂学”灭亡更早,孔子之教因其目标已经完全实现,“筏亦当舍”,也不存在了,只留下了神仙与佛学。康在此处所用“天演”一词,意义稍有暧昧,不是负面的。此中的“天演”,应指物种起源,即人类的由来,以反对上帝创造说,即“天不尊”。康认为“天演”学说将推动“耶教”走向灭亡。上引的这一段话,是《大同书》的最后一段,康有为接着写道:

“故大同之后,始为仙学,后为佛学;下智为仙学,上智为佛学。仙、佛之后,则为天游之说,吾别有书。”

在耶、回、儒消亡之后,仙、佛之学还可以存在一段时间,再往后就是“天游说”了。康有为成了真正的“先知”。在这样的“终极真理”面前,达尔文的“进化论”显然不那么“管用”,被康批责和放弃,也是很自然的。

(本文系作者2018年7月8日在生活·读书·新知·三联书店与首都图书馆联合举行的讲座之讲稿)

作者:茅海建 澳门大学历史系特聘教授、华东师范大学历史系特聘教授

编辑:周俊超

*文汇独家稿件,转载请注明出处。