“Camp”,看到Met Gala (纽约大都会艺术博物馆慈善舞会)2019的这一主题时,有多少人的反应跟席琳迪翁一样:这是要去“野营”了吗。而昨天的Met Gala红毯,没看到篝火,也没有帐篷,取而代之的是一场视觉风暴:穿成吊灯或者汉堡包的“水果姐”、一路换装的lady gaga、长着“几副面孔”的Ezra Miller……

看起来主题很杂乱,却是再贴题不过——Camp——“坎普艺术”。

穿成吊灯的Katy Perry

提到"坎普艺术",不能不提与西蒙·波伏娃、汉娜·阿伦特并称为“西方当代最重要的女知识分子”的苏珊·桑塔格,上世纪60年代,她在《坎普札记》(Notes on “Camp”)中,分析了“已经被命名,但从来没有被描述过”的“坎普”。这个来源于法俚语的词,由此被定义成一种特别的艺术风格,它的美学内涵也随之扩大。

苏珊·桑塔格,用当下流行的词来说,是个彻彻底底的“宝藏女孩”,她涉及的领域非常广,出论文集、写历史小说、写剧本、做导演……对于摄影的想法都能出一本书。她分析“坎普”是因为自己“全副身心都交给了某种感受力”,而这种感受力就是“坎普”。

在桑塔格的眼中,“坎普”的实质在于其对非自然之物的热爱:对技巧和夸张的热爱。服装、家具、一切视觉装饰因素,构成“坎普”的很大部分。因为“坎普艺术”常常是装饰性的艺术,不惜以内容为代价来突出质地、感性表面和风格。

有时,整个艺术形式都充满了坎普。古典芭蕾、歌剧、电影似乎很长一段时间以来就是如此,流行音乐如后摇滚乐,也是一样。

苏珊·桑塔格

“坎普简史”可追溯到诸如庞托摩、罗梭、卡拉瓦乔这些具有独特风格的艺术家那里,或追溯到乔治·德·拉图尔的极富戏剧性的绘画或文学中夸饰的尤弗伊斯体(如李利等)。在卡拉瓦乔的画作中,我们能感受到这种艺术风格。

前有卡拉瓦乔名画《手提歌利亚头颅的大卫》,现有Met Gala上杰瑞德·莱托的“提头来见”

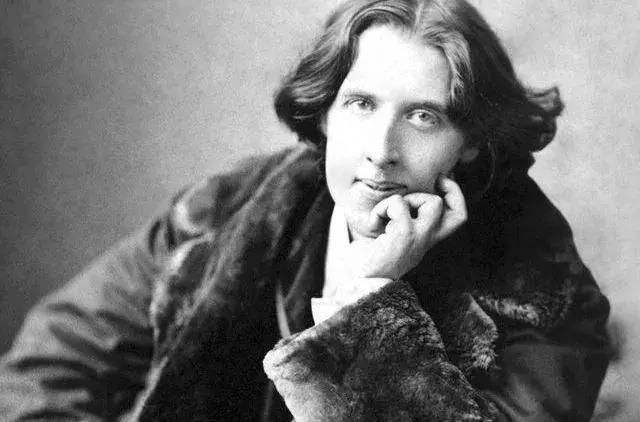

桑塔格认为,“坎普”是唯美主义的某种形式。它是把世界看作审美现象的一种方式。唯美主义的倡导者和实践者王尔德可能最有发言权。今天被称为“金句制造机”的王尔德从未离开那些有着旧派纨绔作风的乐趣太远。“他第一次到伦敦时,行头非常惹眼,头戴一顶天鹅绒软帽,身着饰有滚边的衬衫和棉绒质地的短裤,脚上则是黑色丝质长统袜;这种保守主义也反映在《道连·葛雷的画像》中。”但他的许多态度还是显露了某种更为现代的东西,比如他说,他志在配得上他的青花瓷器,又或者在他眼中,一个球形门把手与一幅油画一样令人赞叹。

王尔德说,浪漫的精髓就在于它充满种种可能。

从“严肃”的角度看,“坎普”的许多范例要么是糟糕的艺术,要么是媚俗之作。桑塔格看来,“坎普”不仅不一定非是糟糕的艺术,而且,某些被视为“坎普”的艺术还值得予以最严肃的观赏和研究。

被制成了开花植物形状的照明设施、被做成岩洞的起居室,都有着最典型、发展最彻底的坎普风格

“坎普”的标志是那种铺张的精神。在桑塔格眼中,“坎普”可以是一个身穿由300万片羽毛织成的上装四处游荡的女人;也可以是卡罗·克里维利的绘画,画中的砖石结构上缀有真正的珠宝,画着栩栩如生的昆虫和裂缝。在“坎普”中,通常有某种宏大的东西,这不仅见于作品本身的风格,也见于志向的品质。高迪在巴塞罗那的那些炫丽、漂亮的建筑物之所以是“坎普”,不仅因为它们的风格,还因为它们显示了其创造者的志向,即一个人去完成通常要花去整整一代人、整整一种文化的功夫才能完成的事。

圣家堂

“坎普”趣味主要是欣赏、品味的一种方式——而不是评判,它反感惯常审美评判的那种好坏标准,也不去争辩谁好谁坏。它要做的是为艺术(以及生活)提供一套不同的——补充性的——标准。

“坎普”包含了这么多。最终,桑塔格说了:“坎普”是一种温柔的情感,一种对人性的爱。

编辑:刘力源

本文综合自网络,参考苏珊·桑塔格《坎普札记》