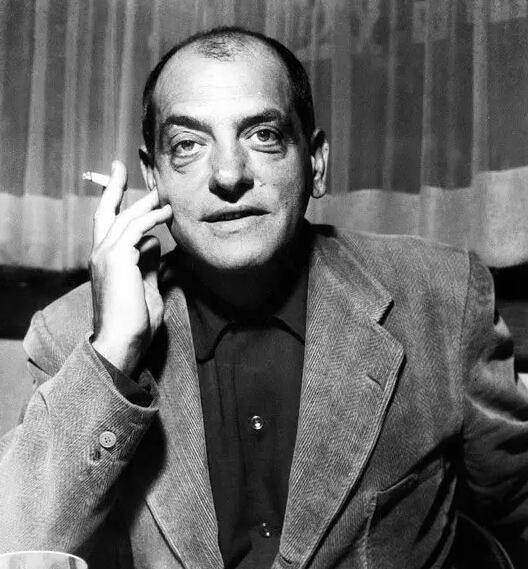

上海国际电影节放大招了——今年6月,siff“向大师致敬”单元将推出西班牙超现实主义电影艺术家路易斯·布努埃尔(1900-1983)回顾展。

如果在今天去西班牙游历,会发现布努埃尔是一个无处不在的国宝级导演,总能在美术馆和博物馆里和他不期而遇,那里循环地放映着他的电影。这位大师级导演在故国承受的哀荣让人不胜唏嘘,其实,他在西班牙的土地上完成的电影只有很少的几部,他的大半人生在他乡度过,最初是巴黎,后来是美洲,生命的最后阶段他回到欧洲,旅居巴黎。终其一生,他是个背井离乡者。对他而言,他精神上真正的领地和归宿,只在梦里。

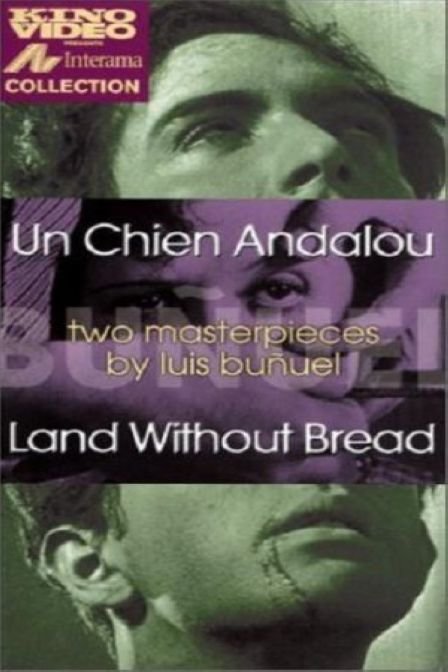

16分钟的短片《一条安达鲁狗》给了布努埃尔的职业生涯一个辉煌的起点。影片名字里虽然有“安达卢西亚”和“狗”,其实片中既没有安达卢西亚,也没有狗,而且它是在巴黎完成的。据同时期的法国导演让维果说,这个片名似乎是源自一条西班牙谚语。电影的来源是两个梦。一个是布努埃尔自己的梦,一个是他的朋友达利的梦。当时布努埃尔住在达利家里,他告诉达利自己梦见一片乌云把月亮遮住,那个过程就像一把剃刀把眼珠划开;达利也告诉他一个梦,梦里有一只爬满了蚂蚁的手掌。两人花了六天写好剧本,没有任何情节,只是一幕接着一幕的画面,这些画面都是从他们意识中最先出现的,隔绝了任何文化、象征和阐释的因素。

画面本身是无序的,但布努埃尔给它加上了四段时间标签:很久以前、八年后、十六年前、春天来了。这四个标签渗出了哀伤和恐惧———面对时间的内心失控,面对欲望的一筹莫展。

闯进现实的梦,不能把握的时间和不知所起又无处排遣的欲望,这些将是布努埃尔未来电影里回旋的变奏。而在《一条安达鲁狗》里,布努埃尔首先教会人们,在电影面前放弃理性经验,将会获得丰盛的感受,所谓影像,“它们本来是什么样就是什么样。”

1932年,布努埃尔结束了在好莱坞无所收获的游学,回到西班牙拍摄的《无粮的土地》,这是他唯一的一部纪录片,也是他为数不多地在西班牙的土地上完成的电影。

《无粮的土地》拍摄西班牙中部的乌尔德斯山村,它的贫瘠、荒凉、落后让生活在马德里或巴黎的艺术工作者异常震惊。乔治萨杜在《电影史》里评价这部电影是布努埃尔摆脱超现实主义后,给自己无因的反叛和绝望找到了正确的出口。然而布努埃尔本人说,他在《无粮的土地》里虽然面对具体的现实,但现实太过奇特,他只能借助想象来表达。

1936年,西班牙爆发内战,布努埃尔逃亡他乡。起先,他去了美国,在纽约的现代艺术博物馆谋了个差事,做些电影字幕的翻译,勉强生活。很快,达利在美国出版了《萨尔瓦多·达利的秘密生活》一书,书里措辞恶毒地攻击昔日好友。布努埃尔为了避免给博物馆带来麻烦,主动辞职。他带着妻子、两个孩子和全部积蓄300美金前往墨西哥,他加入了墨西哥籍,并且重新拍起了电影。

布努埃尔在墨西哥几乎什么都拍,平均一年两部。他一生创作的32部影片中,20部是在墨西哥完成的。在这些水准参差、风评不一的作品里,布努埃尔完成了对电影技法的探索,为重返欧洲之后的那些重量级作品开拓出方向明确的道路。

1964年,布努埃尔在墨西哥拍完《沙漠中的西蒙》,回到巴黎,那是他开始拍电影的地方,也是他终老的地方———之后,他再也没有离开过巴黎。《资产阶级的审慎魅力》开场,摄影机被放置在车内,驶过夜色中的巴黎街头,转过几道弯,镜头随着车辆的运动,散发出迷人的灵韵。

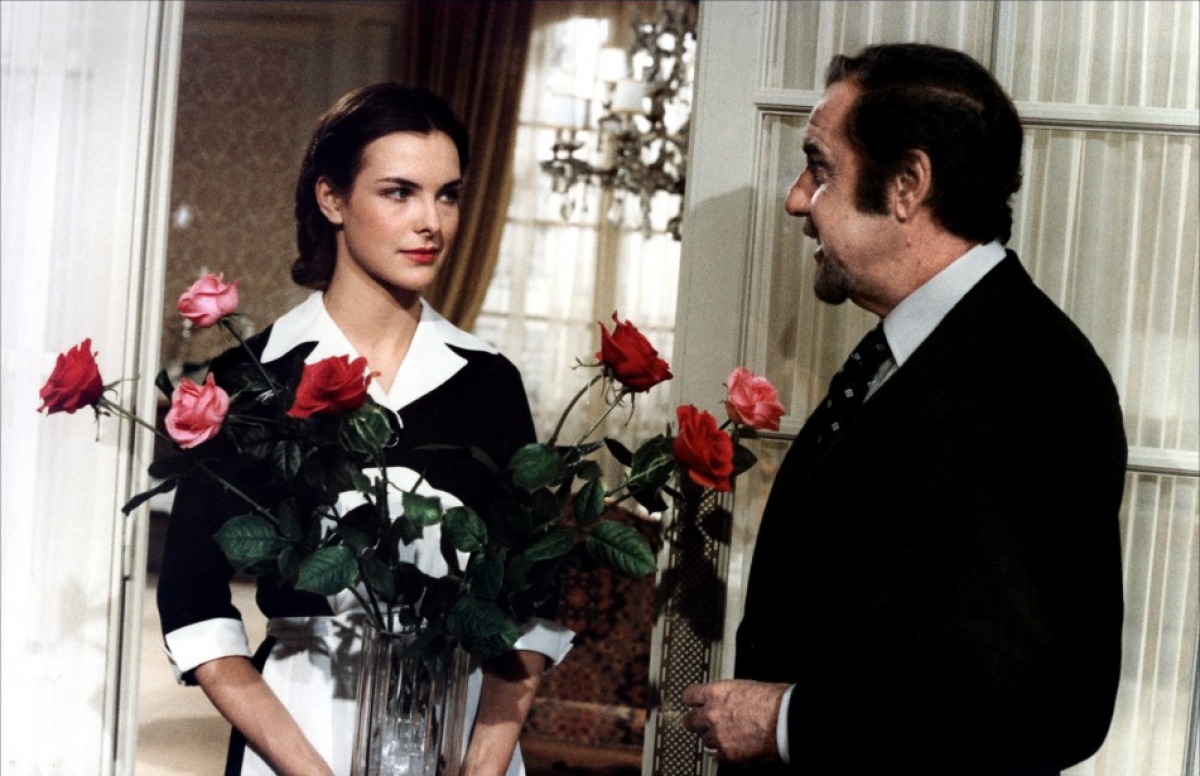

《资产阶级的审慎魅力》,这个片名里透着莫可名状的暧昧和分寸感,什么是“审慎魅力”,布努埃尔到最后也没说白。影片主角是上流社会里一群无聊人,大使、富商、名媛,三对男女渴望一起聚餐,可是这顿饭总被延宕,总被阻遏。他们百无聊赖地走在一条乡间大道上,似乎永远走不到尽头。我们知道他们永远被困在了电影里,永远也吃不上那顿饭。

评论家卡洛斯·福安迪斯形容他们是一群“本来要下地狱,但幸存了下来”的人,他们靠可笑又孤独的梦境来逃避现实。这些梦里,有时是叙述者回忆的梦境,有时是角色毫无征兆地直接进入梦,有时甚至是梦里有梦。透过现实与非现实的平行叙述,影片提供了所谓的心理分析———他们的童年阴影、对死亡的恐惧、对秩序变化的厌恶,以及他们无底洞般的欲望。

直到今天,布努埃尔对这个群体的嘲讽仍是有效的。他在梦呓的叙述里抛出了尖锐清醒的观察,即,人的欲望覆盖了人的个性。你想要什么,你就会成为什么样的人。你有什么样的焦虑,你就有什么样的生活。在电影里,最让主角焦虑的一场梦境是:六个人被邀请到一位军官家中做客,晚宴刚开场,幕布被拉开,他们发现自己正坐在舞台上,满场观众正准备观看他们吃饭。这个梦太荒诞也太有趣。我们吃饭是因为饥饿还是因为需要表演?

你不能想象布努埃尔的电影里没有梦,他太爱做梦和梦境。在回忆录《我的最后一口气》中,他不断在叙述中插入他喜欢的梦境。他甚至说:“如果我只剩下20年可以活,那么我每天只活动2个钟头的时间,其余22个钟头都用来做梦。”在他的世界里,梦不会使他富有,但梦让他自由。

安达卢西亚的首府塞维利亚是一座在大航海时代、从新大陆的垄断贸易中获得大量财富的城市,城里那些大而无当的建筑和粗俗的异域风情让人疲倦。而在布努埃尔的最后一部电影《朦胧的欲望》里,塞维利亚是座安静又美丽的古城,没有行人走过的夜色中的青石小街,竟是如此迷人。

电影里,一辆火车从塞维利亚开往马德里,老绅士马德奥在包厢里向同行的乘客们讲起他和年轻女孩孔西塔之间的故事。孔西塔应聘来到马德奥家中做女佣,他对她一见钟情,她婉拒了,第二天不辞而别。后来,马德奥在瑞士巧遇孔西塔,对她百般示好。孔西塔既挑逗老绅士的情欲,又不让他彻底得到自己。两人的故事从瑞士纠缠到塞维利亚,马德奥的欲望不断受挫。

什么是欲望的隐晦目的? 吸引年长男子的,是年轻女子的身体还是精神? 布努埃尔回答,对局内人来说,欲望的目的就是沮丧,沮丧能更激起欲望。他带着一种复杂的目光在看待一切,冷漠的、遥远的、嘲讽的、怜悯的,异常的饱满丰富。

第一次看这部影片时也许会讶异,女主角孔西塔是由两位气质长相完全不同的女演员扮演的,一位显得冷漠、但格外妖冶;一位显得热情、又似乎天真。“谁也不真的认识自己的爱人,她既可以是这个人也可以是另一个人。”布努埃尔坚决地否认用两个演员来定义一个角色的两种性格,两个演员的戏份是随意分配的。但仍然有某些心理学的安排:前半段两个女孩间隔着出现在不同的场景中,以不同的面貌诱惑马德奥先生;后半段她们屡次共享同一个空间,比如,走进浴室的是一个人,走出来是另一个。这使得这个女性逐渐成为男性欲望破碎后的幻像。她可以是某个女人,也可以是另一个;她可以是所有女人,又不是任何女人。她是诱惑,也是拒绝。而这,也许就是欲望的隐晦目的。

电影里最有力量的一幕发生在欲望破灭的时刻。某个夜晚,马德奥在孔西塔的引诱下,迫切地想要占有她,却发现她贴身裹着一件根本无法打开的皮衣。他精疲力竭,坐在床边,抱头哭了起来,这位绅士的世界崩塌了。

布努埃尔谈论欲望,目的是谈论爱。我们愈是能认识欲望,也愈是能认识爱———爱超越欲望,也包含在欲望之内。女孩孔西塔说,“如果你得到了我,你将不再爱我。”这是引诱者的实话,情人之间最朴素的真理。

当然,布努埃尔并不满足于讲述一个情欲故事,影片不断穿插对1970年代欧洲的真实反映。他在他的自传中写下:“《朦胧的欲望》 除了说明女人的身体不可能真正占有之外,也强调我们这个时代大家所熟悉的特有气氛———不安全感和随时临头的灾难。”

谈完电影,他接着近乎恶作剧地写道:“我死以后,每隔十年我会从墓里爬出来,出去买些报纸,好好读一下,知道这个世界这些年来发生了哪些灾难。然后,我躺回我的棺材里,既安全又舒适,开始又一段长眠。”

“向大师致敬”单元:布努埃尔片单公布

维莉蒂安娜

Viridiana

女仆日记

Diary of Chambermaid

白日美人

Beauty of the Day

特丽丝塔娜

Tristana

资产阶级的审慎魅力

The Discreet Charm of the Bourgeoisie

朦胧的欲望

That Obscure Object of Desire

编辑制作:王筱丽

约稿编辑:柳青

责任编辑:柳青

*文汇独家稿件,转载请注明出处。