昨天是春节长假最后一天,《流浪地球》单日票房再破4亿,总票房突破20亿,成为内地影史第14部破20亿的电影。

如果比对,会发现,《流浪地球》电影是在大纲式的原著上截取了一个时间切面,新开了一个故事,人物也是全新的。但“脱离"原著,够不上成为这部电影的原罪。事实上,在想象力、美术、特效、场景表现力和主题方面,《流浪地球》的完成度基本合格,确实完成了一次中国科幻大银幕“零”的突破。

电影《流浪地球》的弱点,还是在讲故事上面。故事另起炉灶书写,多线并进、人物庞杂,主创驾驭能力力有不逮。表现在情节推进上就显得戏剧冲突不强,感染力稍逊,人物和道具的功能性显得混乱。

在主题上,电影比小说更有温情。《流浪地球》的小说,是以第一人称视角展开的,刻画了在灾难面前,人性和社会的种种“异变”,在2500年的流浪中,人类褪去了从前的道德伦理,转变了过去看待世界的视角,很冰冷也很残酷。

而电影的价值观重点在于对家园的眷恋。纵然已是千疮百孔,满目疮痍,人类依旧没有放弃地球,而是带着这个星球走上了流浪的旅途。

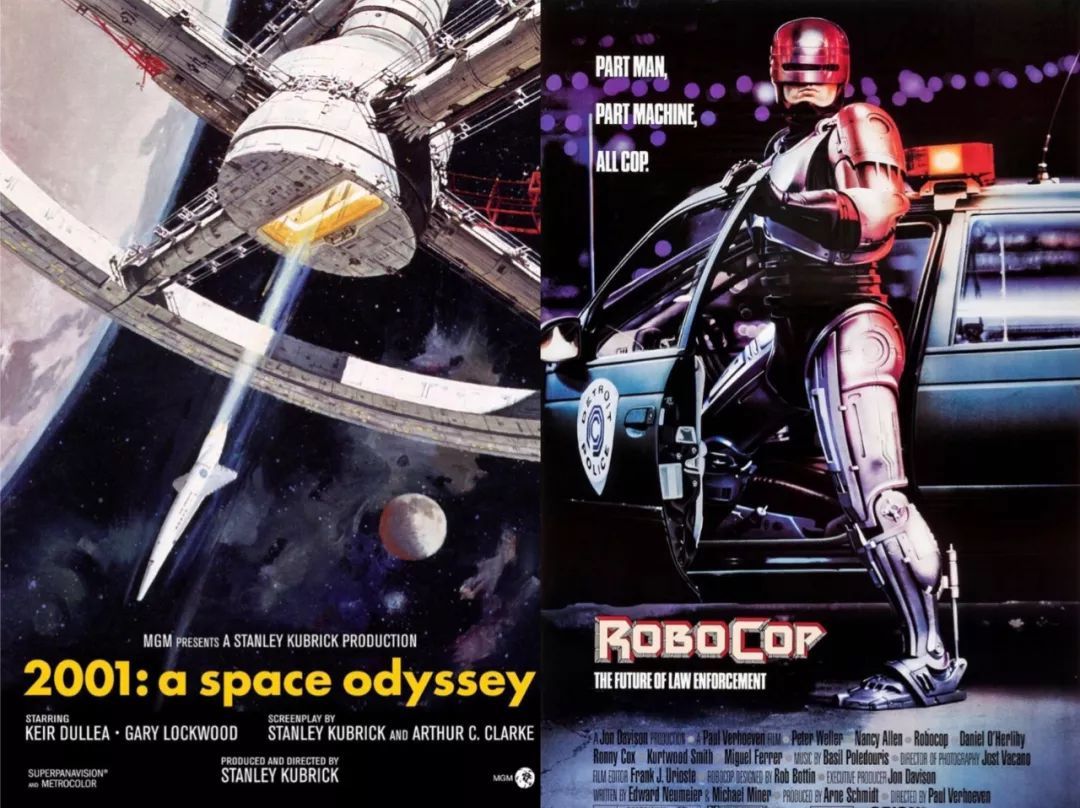

电影《流浪地球》对家园的重视和浪漫主义的想象,和自20世纪以来好莱坞科幻世界的“悲伤幻梦”截然不同。

“一个多世纪的科幻作品,电影、电视剧、动画、小说,都被打上了一个明显的‘思想钢印’——反科学主义。至少在客观上,这样一个创作纲领是存在的:表现为探讨科技的负面价值,思考科技极度发展的荒诞后果和伦理道德困境。”上海交通大学江晓原教授在接受文汇采访时说。

19世纪末,中国晚清已开始模仿西方科幻小说并尝试有趣的创作,如《法螺先生谭》《新法螺先生谭》《乌托邦游记》《中国之女飞行家》等等,想象的原型大多来源于法国小说家儒勒·凡尔纳《海底两万里》之类。这种类型的小说最大特点是,充满了对科幻技术的幻想,通常是美好的。

中国作者通过对“术”与“器”的想象,构成了对现实世界经世致用的投影。但是,在19世纪末20世纪初的欧洲,儒勒·凡尔纳所代表的“美好科学幻想”以及对未来的信心,很快被另一种挥之不去的忧虑所取代。

凝视深渊过久,深渊将回以凝视。由英国作家赫伯特·乔治·威尔斯1895年创作《时间机器》开始的反思与忧虑整整持续了一个多世纪——科学技术带给人类福利的同时,也带来了战争、变异、消亡的巨大威胁。

对科幻创作(尤以小说为主)思想性的认知与重视,当代国内文坛曾一度“留白”。叶永烈的《小灵通漫游未来》虽然有名,其实延续的还是凡尔纳一路,这是背离国际科幻对科学反思的主流的。中国科幻创作走出“凡尔纳概念”,开始反思科技的“反作用”,是直到改革开放以后的事了。

或许在《三体》得奖前,依然有很多人将科幻小说与少年儿童科普读物画上等号——科幻就是“凡尔纳”。由少年儿童出版社来出版科幻作家的小说、在童书展首发《三体》英文版在国内文坛很常见,可以说,这是一件很滑稽的事,严重妨碍了成年人理直气壮地喜欢科幻。

有观点认为,获得“雨果奖”的《三体》将为中国科幻带来巨大转变,但仅凭一人的力量远远不够。

事实上,《三体》与“反科学主义”主流态度相反——作者刘慈欣依然信赖科技的力量,坚信人类世界种种生存与发展的问题,最终还是需要依靠科技的力量去解决。只是,科技不能改变人性,“《三体》看似与主流逆向而行,但最终却是殊途同归的,”江晓原说,“它甚至比现今主流还要走得更远些。”

在西方,通常不将“科幻”单独划成一类,而是归入“幻想”这个大类中。换句话说,所谓的“Science Fiction”,它的界限原本就是不明确的。因而在西方社会,诸如《魔戒》《哈利·波特》系列、《冰与火之歌》也被归于“幻想”这个大类。这类小说相较于以“硬科技”为幻想基础的作品,最显著的优势是在写作中注重“架构”——这个被游戏设计师高频使用的词汇,使得作品具有厚重的层次感与历史感。

例如,《哈利·波特》系列注重架构的是人物之间的关系;《冰与火之歌》则在几大势力的历史、地理的搭建上铺设浓墨重笔;托尔金在《魔戒》中成功塑造多个文明体,之后的故事线就在架构的基础上得以实现。

“如果一部科幻作品,想要成为一部真正的大作,倒是可以注重‘架构’这个概念,”江晓原说,“其实,从中国古典文学中,就能找到‘架构’的优秀案例,《封神演义》《西游记》都有相当明显的‘架构’色彩。”

日本著名科幻小说家田中芳树创作于上世纪80年代的《银河英雄传说》曾轰动一时,却也引发一场对于“科幻作品”性质的争论。有人认为,这部以浩瀚银河为舞台的英雄史诗,虽然拥有精美的架构和古典主义写意的气质,但在科技想象上是落后的,当人类已实现太空战争时,宇宙战仍然处在巨舰大炮时代,这样一部以太空为背景的政治体制寓言,凭借其恢弘的“架构”已足以成为一部优秀的科幻小说。

作者:童薇菁

制作编辑:童薇菁

责任编辑:卫中

*文汇独家稿件,转载请注明出处。