2012 年夏日中的一天,一个男子走进美国奥色治民族博物馆。他约好了博物馆的馆长,今天想要参观。他没想到,这位 70 多岁的女馆长,看上去竟比他还要紧张。她带着这个男人,在一张巨幅的照片前停下了脚步。那张黑白色的照片占满了一整面墙。

照片上是整个奥色治部落的 2229 个人,其中还有几个,是馆长的亲戚。男人扶了扶眼镜,仔细地端详着,他看到很多熟悉的面孔,其间夹杂着一些白人的身影。突然,他的余光扫到一个不对劲的地方,心里“咯噔”了一下。“馆长,那儿为什么缺了一块?”就像用剪刀刻意剪下去的一样。馆长说:“剪了,那不能放,因为魔鬼就站在那里。(The devil was standing right there.)”

她转身离开,不一会儿回来,拿着剪掉的那一块给他看。那是奥色治人心头结下的血痂,碰不得。一碰,血流成河。馆长说:“那段恐怖时代(Reign of Terror)到底发生了什么,我们难以启齿。”“无数的奥色治人,他们失去了父母,失去了兄弟姐妹,失去了表亲、堂亲……”“这种痛苦,永远都不会消失。”(That pain never goes away.)究竟,发生了什么?

还是这个男人,就在他拜访博物馆的 5 年之后,2017 年,他出版了一本书,名字叫《花月杀手》(Killers of the Flower Moon)。

整个 2017 年,可能全美国也没有哪本非虚构作品,比它更加重要:

亚马逊编辑推选的年度最佳图书

《华尔街日报》年度最佳图书

《波士顿环球报》年度最佳图书

《旧金山纪事报》年度最佳图书

《西雅图时报》年度最佳图书

GQ、Vogue杂志年度最佳图书

《时代周刊》年度最佳图书

《新闻日报》年度最佳图书

美国《史密森尼学会》杂志(Smithsonian)年度最佳历史图书

爱伦 · 坡最佳事实犯罪作品奖……

为了这本书,著名记者、作家大卫 · 格雷恩(David Grann)潜心 5 年,深入当地探访,在百年档案的故纸堆中一点点拼凑出事件的全貌,才著成此书。没错,《花月杀手》不能算是一本“新书”,毕竟它已经出版两年了。

只是时至今日,它的中文版依旧杳无音讯。我觉得我应该把它分享给你。因为读完以后,除了“惊为天人”四个字,我再也给不出别的评语。早先,作者的另一部纪实作品,被布拉德 · 皮特选中,2017 年被改编成电影《迷失 Z 城》(The Lost City of Z)。而如今,这部《花月杀手》又被执导过《华尔街之狼》的著名导演马丁 · 斯科塞斯看上了。

目前比较靠谱的主创阵容,是他找来了“小李子”莱昂纳多 · 迪卡普里奥,还有出演过《教父》的传奇影帝罗伯特 · 德尼罗(Robert De Niro)。此前坊间一度盛传,出演《花月杀手》的三大男星,除了小李子以外,还有布拉德 · 皮特,和乔治 · 克鲁尼。

壕气冲天的原住民

英语里奥色治(Osage)这个词,翻译成奥色治人自己的语言,意思是“好战的”(warlike)。

他们原本是北美洲中西部大平原上的原住民部落,在密西西比河流域生活了多年。到 17 世纪,由于外族部落的入侵,他们被迫西迁,来到两条河流(密苏里河和密西西比河)的交汇处附近定居。

他们基本符合你对“土著人”“印第安人”“部落生活”的一切想象。粗犷、原始、肤色黑里透红。到了 19 世纪,奥色治人再次被迫迁徙,被赶到了印第安人的保留地(Indian Territory),这是白人给他们划出来的地盘,当然不是什么“肥美之地”,而是一片怪石嶙峋的贫瘠之地。

白人给什么,奥色治人就得接着什么。此后,他们的大部分后裔都住在那里,位于美国的俄克拉荷马州。

历史发展到这儿,都没什么好奇怪的。可是进入 20 世纪,就开始“出大事儿”了。奥色治人一夜暴富。

有多富?

20世纪初,登记在册的奥色治人,只有 2000 人左右。就这点人,仅 1923 年一年的时间,就获得了 3000 多万美金的纯收入,这些钱的购买力,如果换算到今天,他们是当时世界上最富有的一小撮人,加不加“之一”都无所谓。媒体报道,当时的美国,平均 11 个白人,才拥有 1 辆小汽车。而奥色治人,是平均每 1 个人,就拥有 11 辆小汽车。

他们住着红砖瓦砌成的豪宅,私家车上配有专职司机,女人们戴着钻戒,穿着皮草大衣,女孩们上着当地顶级的学校,穿着时髦的法国服装。

“一堆高档的小汽车绕着篝火围成一圈,拥有古铜色肌肤的车主们,在用原始的方式烹制肉食。”“一群奥色治人在私人飞机上举办舞会。”

这一幕已经超越了当时小说家想象力的极限。20 年代初的时候,有一位到当地旅游的游客惊讶地发现,在一个奥色治人的家里,是白人在给他们印第安人当仆役,做着那些下等人才会做的卑贱差事。这位游客觉得:简直岂有此理。可是谁也挡不住,奥色治人才是土豪,他们是富裕的“红皮肤人”(the rich redskin)。他们不知道,一双双漆黑的眼睛,正在不远的地方虎视眈眈。

姐姐,你在哪儿?

1921年的5月,对莫丽来说,比以往时候要更漫长一些。她没有时间欣赏漫山遍野的小花儿们:春美草、紫罗兰、紫露草,还有矢车菊、黑心金光菊……奥色治作家形容说,这些花儿就像“上天给人间洒下的五彩纸屑”(the gods had left confetti)。莫丽知道,如果她再不好好欣赏的话,不出这个月,这些可爱的小花儿就都要开败了。

在奥色治人的传统里,5 月是每一年的“杀花月”(the time of the flower-killing moon)。可她真的没有心思了。因为姐姐安娜不见了。

姐姐整天就喜欢疯玩儿,拉着各种人喝酒,跳舞,直到天亮。每一次无论她多晚回来,姐姐总会安静地出现在莫丽的门廊上,蹑手蹑脚地进门,脱掉鞋子。可是这一次,她让莫丽等了三天三夜。莫丽不敢去想最坏的情况,可是她忍不住。三年前,妹妹米妮去世。那时候米妮才 27 岁,整天活蹦乱跳的。

突然很短的一段时间里,她的身体像滑滑梯一样垮了下去,医生说:米妮得了一种罕见的“消耗性疾病”(a peculiar wasting illness),没治了。莫丽心里不是没有困惑,但她说不出口,她不知道该说些什么。

当她再也坐不住的时候,她就发动全家人出去找。她焦灼不安地望向窗外,一双温暖有力的手覆盖住她的肩膀:“别担心,咱们会找到她的。”这个人,就是疼她、爱她的丈夫,名叫欧内斯特 · 伯克哈特(Ernest Burkhart,以下简称“小欧”),他跟莫丽差不多大,是个白人小伙儿,家境倒是一般,他父亲是一个贫穷的棉农,而他自己被奥色治古老的传说吸引,19 岁那年,一个人背上行囊,来这儿投奔他的叔叔——威廉 · 黑尔(William K. Hale)。

叔叔黑尔是一个在奥色治白手起家、精明强干的人。人们对他来这儿之前的故事知之甚少,只知道,他从牧场的牛仔开始干起,什么脏活儿累活儿都干过。后来他攒够了钱,在当地买下了属于自己的牧群和土地,很快就成了当地有头有脸的人物。人们有困难,都爱找他问个主意。他开始把自己捯饬成一个绅士:他把破洞的裤子和牛仔帽,换成了时髦的西装、领结和毡帽,他的小眼睛透过一副圆框眼镜,向外凝视着。他不仅成为成功的商人,还成为当地为慈善机构、学校和医院捐款最多的人。虽然他不挂任何公职,但人们给了他一个尊称——“奥色治山之王”(King of the Osage Hills)。

小欧来投奔黑尔的时候,心甘情愿地给叔叔跑腿、当司机,就这样,他碰巧认识了少女莫丽。莫丽年纪轻轻就患有糖尿病,当她关节疼痛、肚子饿得滚滚发烫的时候,小欧会细心地照料她。当小欧听说有别的男人爱上了她,他喃喃地跟莫丽说:没有你,我活不下去。1917 年,他们结婚了。

婚后四年,他们生下了一对儿女,女儿叫伊丽莎白,儿子叫詹姆斯,绰号叫小“牛仔”(Cowboy)。莫丽不光要操持这个小家,她还要照顾一大家子人,尤其是年迈的母亲莉齐(Lizzie)。很快,她就可以不用那么辛苦了。

安娜失踪一周以后,有一位父亲带着儿子去小溪边猎松鼠。他们刚捧起溪水喝了一口,男孩就突然发现了一只松鼠,训练有素的他扣动扳机,松鼠应声倒地,滚落到山涧旁。男孩三步并作两步地走了过去,把松鼠捡起来。

“爸爸!”只听得一声尖叫。男孩跳到一块大石头上,父亲顺着他手指的方向看,一具女人的尸体,躺在小溪旁的青苔上,散发着恶臭,虫子正在她的身上美餐。这是……安娜吗?莫丽闻讯赶来,带着她的小妹丽塔——这是她身边唯一剩下的亲妹妹了。人脸已经无法辨认。但莫丽一眼就认出了安娜披着的印第安毛毯,还有莫丽亲手给她洗的衣服。

小妹丽塔已经泣不成声,莫丽却努力地让自己保持镇静。直到他们从溪涧撤出的时候,秃鹰还在附近的上空盘旋,久久未曾离去。从那一天开始,恐惧就像秃鹰一样,盘旋在每个人的头顶。法医肖恩兄弟(Shoun brothers)把安娜的头颅轻轻挪动了一下,一块头皮掉了下来。安娜的后脑勺上露出一个小小的圆洞。

应该是 0.32 口径的子弹。枪杀。可是头骨里找不到子弹。警察怀疑小欧的弟弟布莱恩(Bryan),因为当时他正在跟安娜约会。三天前的那天晚上,他开车送安娜回了家。

警察审问他的时候,他说那天把安娜送回家,他就走了,就这样。警察把他拘了起来, 结果没过几天就把人放了出来。因为找不到什么证据。那个年代,富裕的奥色治地区不光吸引了很多正经人,也吸引了很多亡命徒。

安娜,会不会是这帮人杀的?还有一个更让人毛骨悚然的说法。杀害安娜的凶手,正披着羊皮跟他们生活在一起。多方调查无果,警方甚至把安娜的棺材又刨了出来,再次开棺验尸,还是一无所获。1921 年 7 月,警方结束调查,声称安娜死于“不明当事人之手”(the hands of parties unknown)。而就在安娜的死变成无头悬案的时候,她们的母亲莉齐病得更重了。女儿们看她的时候,就像在看手里的一捧流沙,每分每秒都在消逝殆尽。就好像她染上了跟三女儿米妮一样的“消耗性”怪病。7 月的一天,安娜遇害不到两个月后,莉齐停止了呼吸。

悲伤冲垮了莫丽的心。只有一个人还残存着最后的理智。莫丽的妹夫,也就是小妹丽塔的丈夫比尔。他觉得老丈母娘死得太过蹊跷。他对无能的警察局非常失望,开始亲自调查此事。比尔调查得越深入,跟各种专业医师交流得越多,他就越确信一件事:莉齐是因为中毒身亡的。比尔确信,这三起死亡事件,都跟奥色治地下的“黑色黄金”有关。

在我地盘这儿 我都得听你的

奥色治人为什么会获得地下宝藏?这都是拜美国政府所赐。17 世纪的时候,奥色治人对大片大片的土地拥有主权——从现在的密苏里州和堪萨斯州,一直到更远的西部地带,都是他们的地盘。

而进入 19 世纪以后,美国政府逼迫奥色治人,让出了他们祖先留下的近 40 万平方公里的土地,相当于让出了 25 个北京市那么大。奥色治酋长说,他的人民“别无选择,要么签署条约,要么就会被宣布为美国的敌人。他们最终在堪萨斯州找到了避难所,一个 1.6 万平方公里的小地方。

70 年间,由于迁徙和疾病,部落的人口数量从接近 10000 人,减少到大约3000人,不到原来的三分之一。

19 世纪 90 年代,美国政府开始推动土地分配制度,奥色治人跟美国政府谈判,把仅有的土地分给奥色治成员,他们允许白人来购买土地。然后奥色治人不动声色地在协议里加了一条,白人们当时并没有在意,甚至觉得他们有点儿冒傻气。

而多年以后,无数奥色治人为了这一条款,付出了血的代价。“石油、天然气、煤炭或土地上所产出的其他矿物……据此保留给奥色治部落。”(That the oil, gas, coal, or other minerals covered by the lands…are hereby reserved to the Osage Tribe.)奥色治人把白人蒙在鼓里。早在签署协议的十多年前,他们就发现地下有石油。每一个部落成员都分到了一份矿产信托(mineral trust),它只能继承,不允许买卖。奥色治人自然没有先进的钻井设备去搞石油开采,他们把这个权利卖给了白人勘探者。很快,来这儿钻探的人越来越多。

1917 年一个湿润的春日,一个工人在平台上钻井,钻着钻着,井架开始颤抖,好像有一辆火车头飞驰而过。

从地下的洞里传来隆隆的汩汩声,工人们开始四散奔跑,他们的尖叫声被地底传来的怒吼声所掩盖。

大地仿佛要裂开,一股黑色的油柱喷向空中,许多奥色治人争先恐后地围过去观看,油柱瞬间冲上 30 多米的高空。

它舒展开黑色的大翅膀,在半空中划出一道美丽的弧线,像死亡天使一样,在人们面前升起。(With its great black wings of spray, arcing above the rigging, it rose before them like an angel of death.)

飞溅起来的油沫溅满了田地和鲜花,弄脏了工人和看客的脸。尽管如此,人们还是相互拥抱、抛帽庆祝。

1920 年,这里发现了美国产量最高的一个油田:一口新井在一天之内就可以产出 680 桶石油,重量接近 100 吨。这种又黑又黏又臭的矿物,似乎成了世界上最美丽的东西。

很快,为之疯狂的就不只是奥色治人了。每隔三个月的上午 10 点,奥色治就会准时热闹一次。有人说,这叫“百万美金榆树”大会(Million Dollaer Elm)。天南海北的白人们坐着豪华火车来到奥色治。大亨们赶来,参加每年 4 次的奥色治石油租约拍卖活动(the auction of Osage leases)。

拍卖会在户外举行,在一棵名叫“百万美金榆树”的大树下。从 1912年开始拍卖以来,竞拍价格一路飙升。拍卖师清了清嗓子:“咱们每块土地的租金,起拍价是 500 美金。”“我出 500 。”

“谁能出 600 ?”一整天,对新地块的出价稳步上升:1 万,…… 5 万,…… 10 万……第 14 号地块,位于最高产油田的正中央,成交价 110 万美金。单场拍卖的成交总价,在巅峰时期接近 1400 万美金。

有记者写道:“这种疯狂要到什么地步才是个尽头?”(Where will it end ?)可是很多外人都不知道,“富得流油”的奥色治人,他们几乎得不到一分钱。准确地说,是盯着自己盆满钵满的银行账户,干瞪眼着急。

为什么?当年跟政府签订协议的时候,奥色治人并不是一点代价都没付出,就换回了大片的土地。他们的个人财产,开始由白人来管理。美国政府声称,奥色治人无法打理好他们自己的财产(unable to handle their money)。所以给每一个奥色治人,都配备了一位“监护人”(guardian)。监护人通常都是奥色治当地最杰出的白人公民。

奥色治人花什么钱,都需要监护人同意,没有财务自由可言。(有些奥色治人的日子还好过一些,比如莫丽,她的监护人就是她老公小欧。)美国政府让监护人一年最多只能给奥色治人支取几千美元——一年到头,无论是吃饭看病还是上学,奥色治人都只能指望这些钱。尤其是有了石油,挣了大钱以后,所有人都对奥色治人的财产垂涎三尺。

贪赃枉法的地方官员,想要侵吞他们的财产。劫匪专门去抢劫他们的银行账户。商人们要求奥色治人为同样的商品支付“特别”的价格。一个奥色治领袖摇摇头,叹了口气:“白人一开始就想把我们往乱石堆上赶,往边边角角里塞。”“现在他们发现,这堆石头老值钱了,值个好几百万呢,每个人都想钻进来,分一杯羹。”

可是,这还远远不够。

“小心,小心!”

1922 年 2 月的一个寒冷的晚上,在安娜去世 9 个月后,29岁的马术冠军威廉 · 斯泰普森(William Stepson)在家中离奇去世。

临死前,他的肌肉抽搐着,仿佛被电击了一样,他的脖子伸长,下巴绷紧,每一次呼吸时肺部就会剧烈紧缩,直到窒息而死。尸检后法医认定,他被人下了毒药,很可能是马钱子碱(strychnine),一种剧毒物。

当时在美国很多地方,想要杀人于无形,下毒是最完美的方式。在药店和杂货店里,有毒的东西可以随便买,买完了看谁不顺眼,悄无声息地把它混合到酒菜里,马术冠军死了不到 1 个月,一位奥色治妇女疑似中毒身亡。

7 月,一个 30 多岁的奥色治男人从陌生人手里拿了一瓶威士忌,呷了一口,然后口吐白沫,轰然倒地。转过年来,到了 1923 年的 2 月,天气变得异常寒冷。冰冷的风掠过平原,咆哮着穿过峡谷,树枝嘎嘎作响。

草原上一片荒凉,鸟儿不见踪影,太阳也没了暖黄,刺出一道道苍白色的光芒。一天,有两个人外出打猎,在费尔法克斯西北四英里的地方,他们发现一辆汽车停在岩石洼地的底部。

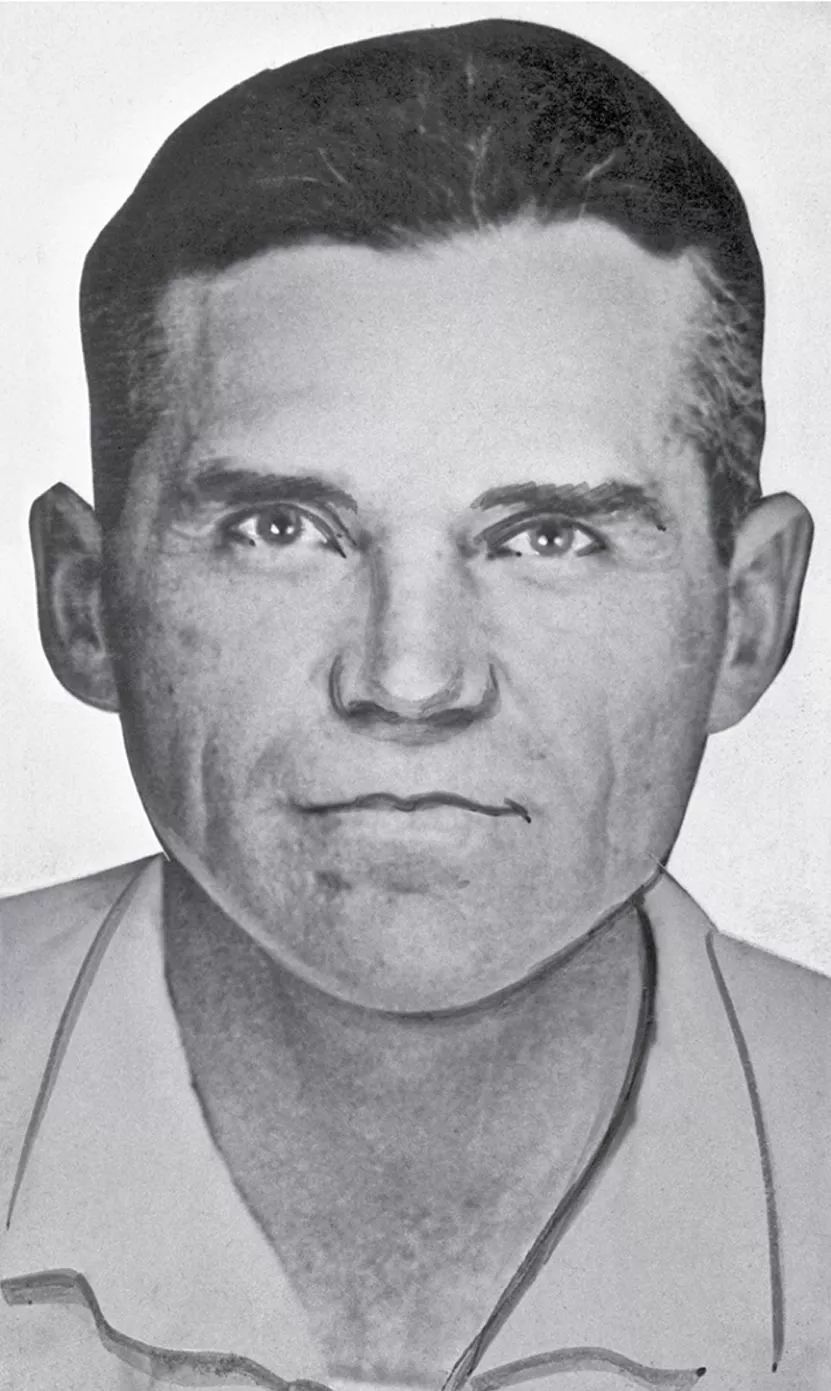

一个男人瘫倒在方向盘后面。后脑勺中了致命的一枪。射击的角度,以及现场没有枪的事实,排除了自杀的可能性。死者名叫亨利 · 罗恩(Henry Roan),40岁的奥色治印第安人,已婚,有两个孩子。

△ 亨利 · 罗恩

很少有人知道,他是莫丽的前夫。他还是莫丽现任丈夫小欧的叔叔黑尔最好的朋友。黑尔借给他很多钱,罗恩也投桃报李,把黑尔列为自己价值 25000 美元的人寿保险单的受益人。

法医认为,罗恩的死亡时间大约在十天前。执法人员注意到附近另一辆车,在冰冻的泥土上留下了痕迹。

恐惧像食腐肉的秃鹰,盘旋在每个奥色治人的心头。下一个被杀害的人,会是我吗?有一天,莫丽的小妹丽塔和丈夫比尔发现,邻居家的狗被人投了毒。自打三月初开始,邻居家的狗一个接一个地死去。

它们的尸体倒在家门口的台阶上,有时候甚至就躺在街道上。比尔确信它们中了毒。就在前些日子,他们已经关灯睡觉了之后,总能听到外面窸窸窣窣、咔哒咔哒的声音。有几个邻居有看门狗,稍有一点动静就会汪汪叫。

莫不是有人要对他们这一片小区有所行动?一天晚上,比尔出去找人喝酒,回到家倒头便呼呼睡下了。

凌晨 3 点,另一对夫妇,熟睡中的莫丽和小欧,听到远处一声轰隆隆的震动。“刚开始我以为是打雷。”莫丽后来回忆道。她站起身来,走到窗前,看到远处天空中,有什么东西在燃烧,仿佛太阳直射进黑夜里。

小欧走到窗前,和她站在一起,两人看着窗外诡异的光。小欧匆匆穿上裤子,跑了出去。越来越多的居民踉踉跄跄地从房子里走出来,惊恐万分,几分钟前,一股爆炸的力量辐射到整个小区,压弯了树木,掰弯了路标,炸碎了窗户。

当人们战战兢兢地靠近爆炸现场的时候,他们高喊着:“这是比尔 · 史密斯的家!”这是比尔和丽塔的家!

只是没有房子了。

显然,有人在房子下面埋了一枚炸弹,然后引爆了它。瓦砾间的火焰吞噬了整栋房子,喷向天空,变成一片火海。消防队员一边救火,一边寻找比尔和丽塔。消防队员不断洒水,在冒着热气的浓烟中,人们开始用手扒开瓦砾。

最后,一张黢黑的脸浮现出来。是比尔。他的浑身上下已经烧焦得认不出来了。清理废墟的时候,人们看到丽塔穿着睡衣躺在比尔的身旁。她的脸竟然没有损坏,她看起来还安详地睡在梦里。他们把她轻轻抬起来,却不料,她的后脑勺已经被炸了个稀碎。莫丽成了这个家族唯一的幸存者。

一家报纸发表社论,称这起爆炸已经超出了我们的理解范围——“我们从未想象过,人类可以堕落到如此的程度。”(beyond our power to realize that humans would stoop so low.)

奥色治变得人人自危。人们开始怀疑邻居,怀疑亲友。官方公布的奥色治意外死亡人数,已上升到 24 人。

美国国家出版物《文学文摘》(The Literary Digest),在一篇名为《奥色治人的“黑色诅咒”》(The Black Curse of The Osage)的文章中说:“世界上人均最富有的人,正成为世界上被谋杀比例最高的人。”

多年以后,媒体给整个事件盖棺定论:这起杀戮事件是“美国犯罪史上最血腥的一章”(the bloodiest chapter in American crime history)。所有想要解开这个死亡之谜的努力都失败了。

直到一个人的出现。

凶手是他?

1925 年夏日的一天,美国联邦调查局(FBI)位于休斯顿的办事处。特工汤姆 · 怀特(Tom White)接到华盛顿总部发来的一份紧急命令。FBI 局长胡佛(J. Edgar Hoover)要求他接手奥色治系列谋杀案的调查。

这时,离安娜的凶杀案已经过去了整整 4 年。怀特发现,整个谋杀案的档案记录粗糙原始,丢三落四,就像一本页码混乱的小说。

怀特努力搜寻 20 多起谋杀案之间的联系:受害者都是富裕的奥色治人,其中安娜、丽塔和莉齐是母女三人。

一起起凶杀案的杀人方式各不相同,让人看得眼花缭乱,尸体出现在州内各处,但不管这背后是谁策划的,他一定是雇佣了亲信动手,他通晓毒药,工于算计,花费数年的时间一步步实现他的邪恶愿景。

为了掩盖阴谋,很多证词都是编造的,怀特需要冷静地把道听途说,和他能够证明的事实,区分开来。在一条完整的证据链(unbroken chain of evidence)上,建立起一个不容置疑的事实链。

当他基本完成这件事情以后,他就要出动了。怀特一桩桩一件件地追查,他启用了当时还属于先进技术的“指纹识别”,他要证实每一个嫌疑人的“不在场证明”是真是假。

排除法。他的信念,就像福尔摩斯的一句名言:“当你排除了所有不可能的因素之后,剩下的东西,无论看上去多么不可思议,那都一定是真相。”(When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.)

怀特排除了许多嫌疑人,包括安娜的前夫,他们的不在场有着确凿的证据。前任的调查特工给怀特留下了一个宝贵的线人——凯尔西(Kelsie Morrison),虽然他是走私贩子,甚至买卖毒品,但他人脉很广,消息灵通,非常时期,可以利用。

FBI 跟凯尔西达成了一项协议:可以撤销对他的逮捕令,作为回报,他要成为奥色治谋杀案的线人。怀特还发现,虽然男友布莱恩无罪,但他送安娜回家的当晚,事有蹊跷。

他们的车上不是两个人,而是三个人。第三个人是谁?不知道。但有人让他隐瞒了当晚车上的情况。

在穷追不舍的逼问下,怀特得到了答案:黑尔,莫丽丈夫小欧的叔叔。黑尔命人隐瞒车上第三个人的所有信息。怀特暗自思忖:黑尔仅仅是在保护小欧的弟弟布莱恩,还是参与了一个黑暗的谋杀计划?还有其他线索指向了黑尔。怀特找到当地一名保险推销员,就是帮黑尔给他的朋友罗恩买保险的人。

推销员告诉黑尔,因为他不是罗恩的亲戚,所以只有当他是罗恩的债权人(罗恩欠他钱没还)时,他才能成为罗恩的受益人。黑尔说,罗恩欠我一万多美金呢。如果罗恩真欠他这么多钱,那黑尔只要拿出欠条,用罗恩的房产之类的,应该能够偿还。

他没有必要给罗恩买人寿保险——除非罗恩 30 来岁立马去世,否则回报遥遥无期。推销员急于做成这单生意,没有管黑尔要欠条。罗恩死后,黑尔找保险公司索赔的时候,必须拿出欠条了。他交了一张,上面写着罗恩签字的日期是“1921 年 1 月”(Jany, 1921)。

笔迹鉴定以后发现,这个日期是伪造的。最初的签字日期是“6月”(June),有人擦掉了 u 和 e ,写上了 a 和 y 。到目前为止,怀特发现幕后黑手的指向已经很明确了。但还有个很大的漏洞。没有黑尔直接买凶杀人的证据。

此时,怀特还发现,当莫丽家的女眷们接二连三暴毙之后,她们家的矿产信托陆陆续续都归到了莫丽名下。而莫丽的丈夫,是黑尔的侄子小欧。小欧是莫丽的监护人。怀特心头一震。小欧和莫丽的婚姻,是不是一开始就是黑尔这张阴谋大网的起点?还是在结婚以后,黑尔才说服小欧,背叛了妻子全家?

怀特不敢想。他同样想不到的是,黑尔这些年早就为自己在奥色治,编织了一张牢不可破的人脉大网。

警察局长、银行家、各种监护人、贸易公司的老板,乃至镇长、检察官,早已成了他的人。

一份报告里说,“黑尔主导着当地政治,看上去没法动他一根毫毛。”就当人证物证俱不在,案件陷入僵局的时候,怀特还承受着其他方面巨大的压力,一方面,FBI 光拿钱却拿不出成果的低效率,频频受到质疑,

胡佛局长把压力都甩到了怀特的身上,催促、监督、指责、命令……

另一方面,怀特亲眼看到越来越多的奥色治人开始背井离乡,另谋出路,他们变卖家产,去其他州,甚至去往墨西哥和加拿大。他们不想抱着金山和炸药桶,过这种担惊受怕的日子,他们对怀特的调查也充满了不信任。

怀特看着这些可怜的印第安人渐行渐远的背影,他终于明白:偏见、歧视和腐败已经深入骨髓的白人们,是不会把自己人牵连到杀害印第安人的事件当中的。可以说作为一个白人,怀特是孤独的。除了几个队友,除了一个半信半疑的局长,他什么也没有。突然,他脑袋里灵光一闪。

有了。原来这世上除了施害的白人,除了受害的奥色治人,还有第三种人——亡命之徒。奥色治山区的亡命之徒(the outlaws of the Osage Hills)。

特工和线人的报告里,发现有几个亡命徒知晓谋杀案的情形。只不过他们最近要么被抓,要么在局子里蹲着。

怀特有办法。几经辗转,怀特得知,这些人确实提到了黑尔买凶杀人,炸掉比尔家的计划。州监狱里有个犯人,声称对奥色治谋杀案了解颇多。怀特见到这个矮胖的中年男人。他说,1921 年初,他发现妻子跟比尔有染。

小欧知道他恨比尔,就唆使他炸掉比尔家。他一开始不同意,后来黑尔登门,送上 5000 美金。黑尔说他只要在比尔家房子下面放一根导火线过去。他答应了。怀特听完非常兴奋。终于有现场的人证了。1926 年 1 月 4 号,虽然证据还不是十分完善,但怀特决定发布逮捕令。

逮捕欧内斯特(小欧)、黑尔。可他们只抓到了小欧。为什么?黑尔跑了吗?不,他自己送上门了。

黑尔走进警长办公室的那天,所有人都以为他要彻底地人间蒸发了。“我知道你们在通缉我,我是来自首的。”怀特从未见过如此猖狂自大之人。黑尔跟怀特说话的口气,就像犯错的不是他,而是怀特。

他是那么自信。

怀特心想:突破口只能指望小欧了。可小欧的嘴也很硬,问啥他都不说,他还说监狱里那个人在撒谎。

怀特动摇了,如果那个人是编造谎言,想要谋求减刑呢?绝望之下,怀特只好去求助于另一个亡命徒:布莱基(Blackie Thompson)。一开始,布莱基看到怀特还抱有敌意,态度恶劣,

但当怀特问起黑尔和小欧阴谋的时候,布莱基的情绪变了。他说,黑尔和小欧曾经来找过他,让他杀死比尔一家。作为报酬的一部分,黑尔建议他可以把莫丽和小欧的汽车偷走。后来,布莱基的确趁着晚上莫丽睡觉的时候,去偷车了,后来他还因为盗窃车辆被捕。

但他从未参与任何杀戮行动。怀特心想:够了。他决定孤注一掷。他离开布莱基,冲进小欧的审讯室。“我对你昨天的答复很不满意,我相信你有很多事情没告诉我们。”小欧耸耸肩膀。“我们有证人了。”小欧打了个哈欠:“好啊,那带他进来啊。”当布莱基走进审讯室的时候,小欧呆住了。

布莱基冲着小欧坏笑:“我可把什么都告诉他们啦。”小欧撑不下去了。坐在审讯室的小欧,从黑尔叔叔谈起,讲他小时候是怎样崇拜他的,

他为他做过各种各样的工作,他始终服从他的命令。“我相信叔叔的判断。”(I relied on Uncle Bill’s judgment,)他说,黑尔是个阴谋家,虽然他不知道黑尔阴谋的全部计划,但黑尔告诉了他一个杀人计划的细节:杀死丽塔和比尔。小欧说,当黑尔告诉他,打算炸毁整座房子和房子里的每一个人,包括他自己的亲戚时,他提出了抗议。黑尔说:你说,你在乎什么?他们所有的钱都会归到你媳妇名下。

小欧说,他一如既往地,同意了黑尔的计划。小欧说,黑尔接触了好几个人,最后帮他实施爆炸的是另一个亡命徒,不是上次监狱里那个撒谎的囚犯。爆炸当晚,他和莫丽在家里。“我妻子走到窗前向外望。”

“她说看着像谁家的房子着火了。”“她一说我就知道怎么回事了。”小欧还交代了杀死罗恩的凶手,是黑尔收买的另一个人。怀特继续追问最早安娜被杀一事。小欧抿起嘴唇,显然,他不想牵连当时正在跟安娜约会的、他的弟弟布莱恩。

但他说,车上的第三个人,就是警方的线人凯尔西。这个人是警方和黑尔的双料间谍,经常给黑尔提供情报。

小欧说,是凯尔西在小溪旁射杀了安娜。警方立刻派人,去抓捕凯尔西。就在怀特拿着所有证据,跟黑尔对峙的时候,黑尔还是从容地看着他,就像看一个小伙子拿着菜单跟他说:叔叔,咱们中午点什么菜比较好?

双料间谍凯尔西曾经跟怀特说过:“黑尔确信,用钱可以买到在奥色治犯下任何罪行的人,无罪释放的权利。”(Hale was certain that money will buy the protection or acquittal of any man for any crime in Osage County.)在那场震惊美国的庭审开始之前,怀特不相信这句话。他同样无法预料的是,这场激烈的法庭大战,几乎毁掉了他整个职业生涯。此时此刻,黑尔带着一脸愉快而热切的表情,注视着怀特。

“我会反抗的。”(I’ll fight it.)走着瞧。

庭审,失控了

直到开庭的时候,怀特倾尽全力,也没能把奥色治全部 24 起谋杀案跟黑尔都联系起来。但怀特可以证明,黑尔至少组织了两起谋杀案,并从中获益。如果谋杀罗恩的罪名成立,黑尔面临的可能是死刑。哪儿那么容易?

1926 年 1 月初,黑尔买通一名牧师在法庭上作伪证。他雇佣的私人侦探,开始跟踪证人,甚至让证人

此时,小欧还没有面临起诉,政府也在拉拢他,等待他的合作。怀特向小欧拍着胸脯:“我会给你政府所能提供的一切保护。”可怀特没想到,他即将遭遇毁灭性的挫折。3 月 12 号,预审。法庭上挤得水泄不通。黑尔的朋友们都围在他的周围,男男女女欢呼着向他致意。

莫丽看着丈夫摇摇晃晃地走过长长的过道,走向证人席。黑尔的律师站了起来,要求与小欧私下商议。“这个人是我的委托人。”法官问小欧,这个人是不是他的律师,小欧瞟了一眼黑尔,说:“他不是我的律师……但我愿意和他谈谈。”

怀特和检察官心存疑虑地,看着小欧从证人席上走下来,和黑尔的律师一起走进法官的房间。五分钟过去了,十分钟过去了,二十分钟过去了。最后,法官命令法警把他们找回来。黑尔的律师走出来以后说:“法官阁下,我请求法庭允许欧内斯特先生,在明天之前与被告方协商。”法官同意了。第二天早上,在法庭上,一名检察官宣布:欧内斯特 · 伯克哈特拒绝为检方作证。更让人意想不到的是,他将作为被告方证人出庭作证。

对黑尔最不利的重要证据——小欧的供词——已经彻底崩溃了。怀特回忆说,在法庭上,黑尔得意地笑了笑。“国王又回来了。”

5 月底,对小欧的审判开始以后,怀特发现自己正处于一场更大的危机之中。黑尔站在证人席上宣誓作证说,怀特曾对他进行野蛮的刑讯逼供。怀特拿枪指着他的头,把他绑在电椅上。小欧说他也受到过刑讯逼供。

《华盛顿邮报》报道了这件事。胡佛局长在吃早饭看报纸的时候知道了。怀特说这全都是诬陷。

与此同时,俄克拉荷马州的参议员开始到处游说,希望开除怀特的公职。怀特没想到,竟是这个人帮他挽救了危局:墙头草凯尔西。当他觉得黑尔比政府强的时候,他做双料间谍;当他觉得政府拿住他的小命的时候,他转而投靠政府。

他承认了自己在阴谋中扮演的角色,他作证,黑尔密谋杀害莫丽全家。黑尔曾告诉他,想摆脱“这群该死的家伙”,这样“欧内斯特就能得到一切”。黑尔招募他来干掉安娜,给了他武器——一支 0.38 口径的自动步枪。

而小欧的弟弟布莱恩是他的同谋。在确定安娜喝醉以后,他们开车到了三里溪(Three Mile Creek)。

他俩架着她,让她坐在一块石头上。一声枪响,安娜倒地。之后你做了什么?我回家吃晚饭了。(I went home and ate supper.)凯尔西的妻子证实了他的说法。法庭上静悄悄的。莫丽旁听着,一句话也没说。6 月 3 号,庭审进行到一半的时候,莫丽被叫走了。她和小欧的小女儿,安娜 · 欧内斯特(Anna Ernest)去世,年仅 4 岁。医生说她身体不好,死因是疾病,似乎没有证据证明是谋杀。似乎。

参加完女儿的葬礼,莫丽回到法院。她一个人坐在走廊里,继续听着,一句话也没说。4 天以后,小欧从法庭被押送回县监狱。临走时,他偷偷往副警长手里塞了一张纸条。“帮我递给检察官。”

打开纸条:“今晚,在县监狱见。欧内斯特。”没有人知道他想干什么。

或许是女儿的突然离世,或许是每天在法庭上看到妻子那张写满了忧郁和绝望的脸庞,让他再也扛不下去了。

两天以后,小欧回到法庭。这次,他没有和黑尔的辩护律师坐在一起。他对法官说:“我希望让我的辩护律师离席。”“莫斯先生现在全权代表我。”莫斯律师站了起来:“欧内斯特希望撤回他的无罪辩护,并提出认罪。”

不明就里的围观群众们一片唏嘘惊叹。几天前,他跟莫斯说:“我觉得恶心,我厌倦了这一切……我要承认我所做过的一切。”(I’m sick and tired of all this… I want to admit exactly what I did.)”(I’m sick and tired of all this… I want to admit exactly what I did.)他承认,黑尔让他把口信传给执行人,引爆比尔家的房子。

他承认,警察局的人对他很好,从未有过刑讯逼供。1926 年 6 月 21 号,欧内斯特 · 伯克哈特被判处无期徒刑和劳役。

小欧的案子结束后,黑尔的案子又回到了联邦法院。7 月的最后一周,黑尔谋杀罗恩一案开庭审理。小欧出庭作证。他直截了当地回答了检方的问题:最初的计划,并不是要枪杀罗恩。黑尔想用毒酒毒死他。

奥色治人终于坐实了他们内心长期以来的猜测——酒里被下了毒。小欧说,枪杀罗恩以后,黑尔很生气。如果执行者不是从后脑勺打进去,而是按黑尔说的,从前额射入,并在现场留下手枪的话,就会被认定为自杀,就可以干干净净不留痕迹。

10 月 29 号,法庭做出裁决。威廉 · 黑尔犯有一级谋杀罪。无期徒刑。“你有什么要说的吗,黑尔先生?”(Have you anything to say, Mr. Hale?)黑尔茫然地直视前方:“没有,法官阁下。”(No, sir.)胜利了。经此一战,FBI 证明了自己的价值,在美国政府中站稳了脚跟。奥色治出台新政,至少具有一半奥色治血统的人,才能继承部落成员的矿产信托。怀特升任联邦监狱的典狱长,在他的任上,没有一个犯人越狱逃跑。莫丽和小欧离了婚,后来爱上了一个混血的男人,1928 年她再婚了。法院裁定她不再有什么监护人,从 44 岁开始,她可以随心所欲花自己的钱了。

邪恶得到了惩罚,正义得到了伸张。可是,真的胜利了吗?

魔鬼才露尖尖角 早有虎狼立上头

1951 年,怀特从监狱长的位置上退了下来。他想把奥色治相关的所见所闻记录下来,出版成书。他写了几页,觉得自己文笔不好,于是找到一位作家,将他的口述变成文字。可是拿给出版商的时候,人家觉得这个故事并不吸引人。

最终,作家出版了一本改编的虚构小说,名叫《恐怖的岁月》(Years of Fear)。但那本纪实文学原著,始终没有得到出版。1971 年 12 月 21 日凌晨,91 岁的怀特停止了呼吸。

直到多年以后,FBI 公布了几份有关奥色治调查的文件,希望此案能留在美国人的记忆中。但该遗忘的,不该遗忘的,似乎都已经蒙上了历史的尘埃。怀特终其一生,可能都不知道,他以为他成功地破获了一起要案,

而一个更深邃、更黑暗、更可怕的阴谋,FBI 从未揭露过,甚至可能是从未调查过。

2012 年夏天,一个男人驱车从纽约出发,前往奥色治。他走进奥色治博物馆,于是便有了开头的那一幕。

照片上缺的那一角,就是黑尔(左三,戴圆框眼镜)。

但他不过是冰山一角。作者发现,黑尔跟很多没有破获的谋杀案毫无关联。作者跟奥色治人的后代深入交谈,

他们凭借自己的力量继续调查亲人的意外死亡,即便是黑尔锒铛入狱之后,他们还收到过恐吓信,“如果你敢继续私自调查,下场跟你们家那位是一样的。”博物馆的女馆长,她的爷爷再婚娶了一个白人女子,他怀疑她给他下毒。

亲戚来他们家串门,他告诉亲戚:在我们家什么也别吃,什么也别喝。她爷爷 46 岁去世,白人女子偷走了家里大部分财产。家人确信老人是被毒死的,可没有立案调查。阴谋怎止于此?一个奥色治当地贸易公司的老板,他的名下有 9 个奥色治人受他监护,其中包括安娜和母亲莉齐。

这 9 个人里,非自然死亡的有 7 个,至少 2 个人被谋杀。还有一个监护人,名下 11 个奥色治人暴毙 8 个。

一个奥色治女子患了肺结核,他的监护人拒绝为她支付医药费,不再治疗。一个奥色治女子嫁给白人拳击手,婚后她的丈夫囚禁她、鞭打她,给她鸦片,给她酒,企图加速她的死亡。

虽然后来政府出手把她救了下来,但调查发现,拳击手不是单独行动,而是一伙当地白人居民共同策划的。最终,也没有人被起诉。从 1907 年到 1923 年的 16 年间,共有 605 个奥色治人死亡,平均每年死亡 38 人,死亡率是美国平均死亡率的 2 倍多。

后来的研究者认为,奥色治被谋杀的远不止 24 人,而很有可能是数百人。

许多案件,看似孤立,却是由一群“缄默的同谋者”所织下的滔天大网。(Many of the cases seemed bound by a web of silent conspirators.)

法医,负责伪造死亡证明,销毁作案证据;殡仪馆的人,负责快速处理尸体,不留痕迹;银行行长,巧取豪夺,转移财产;地方官员,贪赃枉法,徇私舞弊;数不清的执法者、检察官和法官,参与了这场肮脏龌龊的死亡交易。

研究奥色治文化的著名人类学家贝利(Garrick Bailey)说:“如果黑尔把他所知道的都告诉我,这个地区的公民领袖当中,大部分人可能都会被关进监狱。”整个社会,几乎每一个部分,都共同“协作”,参与到整个谋杀系统当中。(Indeed, virtually every element of society was complicit in the murderous system.)

奥色治不只有一个黑尔。真正谋划一切的,是一个当时在攫取数百万美元的庞大犯罪团伙。

而怀特探长,只是掀开了门帘的一角。

“这片土地上浸满了鲜血。”(This land is saturated with blood.)

既然你已经跟随我,看到这里了。

请允许我,再讲最后一个故事。

它将超越刚才你所看到的一切。

人魔?心魔?

每年 6 月中的周末,奥色治人会齐聚一堂,跳起他们仪式性的舞蹈。

这是部落的衰落传统中,保留的最珍贵的一项,就像过年一样,世界各地的奥色治人都来参加舞会,为他们提供一个机会,去看望家人和朋友,围坐在一起吃饭,回忆往事。

作者有幸见证了这个场面。为了容纳更多人跳舞,他们在荒野里建起了一座亭子,周围环绕着一排排木凳。

每条长凳上都有一个奥色治家族的名字,作者低头踅摸了半天,当他绕到亭子南侧时,终于找到了他要找的那张:“伯克哈特。”(小欧和莫丽一家的姓氏)

不久,一个奥色治女人朝他走来。“嗨,我是玛吉 · 伯克哈特(Margie Burkhart)。”她伸出手说。

她是莫丽的孙女。

她的父亲,就是莫丽和小欧的小儿子“牛仔”(James “Cowboy” Burkhart)。她说牛仔从小就很崇拜妈妈莫丽。“他小时候耳朵疼得厉害,他说妈妈会往他耳朵里吹气,这样他就不疼了。”

玛吉带着作者兜兜转转一整天,逛了很多地方,他们看到曾经带来无数财富的油井,现在已经干枯,他们看到曾经繁荣的镇中心,如今荒草丛生,破败不堪,曾经门庭若市的贸易公司,如今橱窗里满是灰尘和蜘蛛网。

每一样东西都散发着木头的味道。作者试图想象莫丽和怀特当年所能看到的盛景——小汽车熙来攘往,咖啡馆热热闹闹,石油商奔走不绝,奥色治人穿戴华贵,出入各种高档场所……

而现在,就像玛吉说的,即便是星期六的晚上,这里也像一座“鬼城”。奥色治一口油井的日产量,如今已不足15桶。百万美金榆树下一次次拍卖创下的奇迹,都化作尘封的过往。

玛吉带着作者,开车驰骋在草原的路上,他们看着血色的夕阳,渐渐变成半个,变成四分之一,变成一束光,消失在地平线的尽头。玛吉转过身来,讲述了最后一个故事。有一天,玛吉的爸爸小“牛仔”,还有他的姐姐,还有他们的妈妈莫丽,想去小姨丽塔和小姨夫比尔家串门,他们跟爸爸小欧说好,晚上不回来了,就在小姨家过夜。

但是那天,“牛仔”的耳朵突然疼得厉害,哪儿也去不了了,他们只好呆在家里,莫丽坐在沙发上,轻柔地给小牛仔吹着耳朵。入夜时分,一家人就这样睡去了。半夜的时候,莫丽走到窗前,听到了远处传来的爆炸声,看到了冲天的火光。这就是他们逃过一劫的原因。

在小欧被判刑之后,“牛仔”终其一生,都清清楚楚地知道一件事:我的爸爸,不仅炸死了我的小姨和小姨夫,那天晚上,他还要把我们一家三口,一起炸死。

“如果那天晚上,我去了,我们去了……”

这个永远无法回答的问题,缠绕了牛仔,一生一世。

△ 在与子女的合照中,小欧的头像被剪去了.在黑暗中,作者在车里听着这个故事,沉默了良久,想要理解那些即使穿透了百年岁月,也终究无法理解的事情。

玛吉转过头,看向远处,看向漆黑一片的深夜:“嗯,要不然我们一起回去跳舞吧?”1986 年,欧内斯特去世,火化以后,他的骨灰放在了一个盒子里,送回给牛仔。

欧内斯特留下遗愿,希望牛仔能把骨灰,遍撒在奥色治山区各处。玛吉看到,那些骨灰在屋子里搁了好几天,就那么搁着。有一天晚上,不知道因为什么事儿,牛仔非常气愤,抄起那个盒子,把它从大桥上扔了下去。

全剧终。

如果你是来看故事的,所有的故事,都已经结束了。或许从这个故事当中,人们能总结出很多“道理”:

关于白人与土著

关于资源与财富

关于谎言与背叛

关于仇恨与阴谋

关于妒嫉与毒计

关于良善与恶意……

然而这些都不是我最想说的。让我真正感到好奇的是:为什么这么一段鲜血淋漓却又精彩绝伦的历史故事,在这 100 多年的时光里,几乎已经被所有人遗忘?

我想,是因为没有人“想要”记住它。

因为人的感受会选择记忆,而记忆会选择哪些东西可以进入历史。奥色治人选择剪掉黑尔的照片,是因为他们想要快一点,快一点忘记那些祖祖辈辈的旧日伤疤;而步入 20 世纪,高歌猛进的美国社会,也容不下这样一个故事:它证明了白人(或者说人类)根性中全部的贪婪、丑陋、龌龊与不堪。于是,历史上的 1921 年,人们记住了一战后轰动一时的“华盛顿会议”,记住了爱因斯坦获得诺贝尔物理学奖,没有人记得一个叫“安娜”的女子孤零零地躺在三里溪旁,她的上百名族人离奇暴毙。

历史上的 1926 年,人们记住了电视的问世,记住了一代女神玛丽莲 · 梦露的诞生,没有人记得,一个叫“欧内斯特”的年轻人,因为女儿的去世备受煎熬,决定坦白一切,一个叫“黑尔”的撒旦,最终受到了正义的审判。我选择记住他们,记住这群跟我的生活毫无瓜葛的奥色治人。我选择与宏伟的历史奋力一搏。我想等到多年以后,等我的儿辈、孙辈,他们偶然间从电视里,看到一则社会新闻,他们不理解“新闻里那些人怎么可以那么坏”的时候,我会翻开我的手机,把这篇长长的文章发给他们——“你看,100 多年前的这些人,可比电视里的人要坏多了。”或许我的后代,根本没有耐心把这个故事看完,又或许他们看完,会像我一样震惊,会对人性之恶产生新的理解。无论如何,我都相信他们,我相信把人性的真相如实相告、绝不欺瞒的力量。我也相信子孙后代,终能正视历史的清澈目光。

无论这个故事带给我怎样的感受,我都选择在公众号上呈现这段历史,我选择让记忆传递下去。因为它不该被人类遗忘。

或许多年以后,当我回想起奥色治的百年兴亡,马尔克斯笔下《百年孤独》的结尾,依然在我的耳畔回响:

可以预料这座蜃景之城,将从世人记忆中根除,羊皮卷上所载之一切,自永远至永远,不会再重复,因为注定经受百年孤独的家族,不会有第二次机会,在大地上出现。

我当然希望,奥色治所发生的一切,永远都不再重现。但我也选择,让这手机屏幕上的羊皮卷,永不磨灭。在经典电影《七宗罪》的结尾,留下了这样一句台词:

海明威曾经写过这样一句话:

Ernest Hemingway once wrote,

“世界是美好的,是值得我们为之奋斗的。”

The world is a fine place, and worth fighting for.

我觉得后半句说的很对。

I agree with the second part.

来源:亚马逊Kindle

编辑:王筱丽

责任编辑:王磊