模糊的命名和乏力的解释

十三年来,每至秋凉时节,到过法兰克福书展,我就会赶往法国,去和昆德拉夫妇见面。仿佛已成仪式,或者节日,——日期不定,但从不缺失。夏天一过,他们和我一样,开始期待重逢的日子。但去年的会面,却非同以往,是唯一一次以不安开始,却又以惊喜告别的聚会。

就在我取道维也纳飞赴巴黎之前,他们还没有拿定主意,见面时间究竟怎样安排。昆德拉年近八五,夫人维拉也逾古稀,一年中大多住在滨海别墅,待到暑热彻底消退,才会搬回巴黎。二人年高体弱,三天两头就要去跑门诊,日常生活多受困扰。但到了十月十六日的傍晚,在急不可耐中,准信终于悄然而至:第二天正午,先到家中小坐,稍后去街口斜对面的露特西亚大饭店午餐。那个位于拉斯帕伊大道十字路口的餐厅,我们去了已经不止一次,而且以前也是奥克塔维奥·帕斯和玛丽-何塞·塔拉米尼夫妇等老朋友来到巴黎,和他们一起餐叙的地方。

说来也是蹊跷,预想中的午餐,竟然差点儿落了空。当天中午,还没走到餐厅门口,就远远望见一群人,闹嚷嚷地围在一起,举着旗帜,手拉横幅,又是呐喊,又是打鼓,旁边站了两三个警察,好像是看热闹,而不是执行公务。维拉赶到近前一问,方知酒店东家易人,决定裁撤冗员,惹得雇员群起罢工抗议。没有办法,只好折身返回,再去挨着他们寓所的LeRecamier餐厅,试试运气如何。幸亏是老主顾,两三分钟之后,挤挤挨挨的食客中间,旋风式地迅即收拾出一张台子,然后就是接续而至的红酒,牡蛎,海鲈鱼,舒芙蕾,还有文学、出版和其他琐碎的家常话题……最后的小杯浓咖啡送来时,维拉忽然拉住我的手,一脸正色地说:你知道吗,米兰新写了小说,两个星期后,就要在意大利出版。

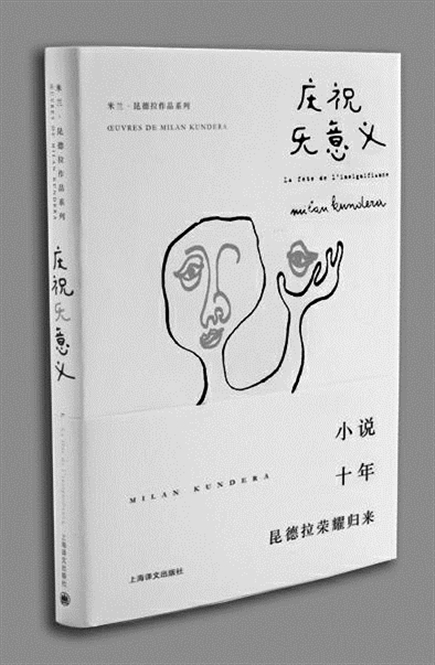

新的小说,先出意大利版?我有点不敢相信,意外的惊喜就这样不期而至。《无知》来后的十年,只知道他在编订文集,偶尔也写点随笔札记,但从没听他提起,还会再写小说。如同四年前的《相遇》,他用法文写的书,大多先在法国出版,之后才授权其他国家。他早年的重要作品,也都从捷文译成法文,交由伽里马印行。翻译出版他的图书,必须以法文版为底本,是他铁定不移的规矩,这在圈中尽人皆知。此次缘何破例,令人无以想象。

一如以往,无论旁人怎么说,昆德拉对自己的小说都不置可否,——作品完成,要说的话,也就全部讲完,至于他人能读出什么,就与作者无关了。“小说自有命运”,是他不变的信念。他新作的第一读者,自然是维拉,而她愿意尽其所知,畅所欲言。可又能巴望她谈出什么来呢?虽然我和昆德拉的谈话,常常少不了她的英文协助。但以其表达能力,把小说名字Lafêtedel'insignifiance的意思讲明白,却是比登天还难。她比划着说得费劲,解释来解释去,间或还拿笔写下几个单词,可我听了仍如一头雾水,只能大概分辨出来,书名译成英文,是TheFeast of Insignificance,或者TheCelebration of Insignificance。而她写出的意大利文译名Lafesta dell’insignificanza,倒提醒我记起了他的译者马西莫·里赞泰,特伦托大学的诗人、教授和评论家。昆德拉的文论集《帷幕》和《相遇》的意文本,都出自他这位当年在巴黎高等社会科学院学生的手笔。

实在而言,如果只是死抠字眼,不管说“无意义的庆祝”、“无意义的盛宴”,还是“庆祝无意义”,似乎都不能完整表明小说的多重涵义。说来也是,一部从立意、用笔到结构都独出机杼的小说,单拿一个书名说事,又能做出何等文章?正仿佛从文中找到一句“无意义,……这是生存的本质。它到处、永远跟我们形影不离。甚至出现在无人可以看见它的地方:在恐怖时,在血腥斗争时,在大苦大难时。这经常需要勇气在惨烈的条件下把它认出来,还应该爱它——这个无意义,应该学习去爱它”,就如获至宝,奉之为小说的精髓,无疑是唐突而乏力的;以作品名字来说三道四,理所当然得不到作者的认可,——任何企图一劳永逸的评论,都有悖于昆德拉的小说理想。在他的视野里,或者在他推崇的塞万提斯眼里,“世界是暧昧的,需要面对的不是一个唯一的、绝对的真理,而是一大堆相互矛盾的相对真理(这些真理体现在一些被称为小说人物的想象的自我身上),所以人所拥有的、唯一可以确定的,是一种不确定性的智慧。做到这一点同样需要极大的力量”。小说家要用力的地方,是对现实存在“暧昧性”的探索。

滑稽故事无言的苦涩

从巴黎回国不到两周,昆德拉的小说原稿,也就接踵而至。为了寻找合适的译者,编辑部左右衡量,花费了不少心思,最后觉得,不二人选,还是翻译家马振骋先生。邀请八十高龄的马先生再次出马,不仅因为他译得又好又快,也因为昆德拉的《慢》,就是他翻译的。作者和译者是同龄人,在文学艺术上面,他们的心灵是相通的。而这部新小说无论在风格上,还是在结构方面,都带着鲜明滑稽模仿色彩的《慢》,有异曲同工之妙:故事的基本元素,来自从真实生活中的各色人等(失业的喜剧编剧和演员、生活重心失落的退休者,轻浮而夸夸其谈的好色之徒),以及日常的琐事和景象(女装时尚变化引起的色情幻想,对远去而淡漠的母爱的留恋,寡淡无味的庸常劳作和“有意义”事业追求的冲突,以及对特定时期政治人物和事件的评价)。随着情节推进,历史同现实相互交织,炫目的幻景若隐若现,以一种欢快、轻松而幽默的节奏,在刻意营造的戏剧氛围里,循序渐进,直至结局的大团圆。在简捷的叙事当中,作者故伎重演,借用意识流或者心理独白的手段,一再回到他惯常辨析的概念,间以引出新的质疑:生命、存在;遗忘,玩笑;个人,集体;意志,强权;现实,身份,意义;……如果对昆德拉足够熟悉,又能看出哪一个概念,不曾在他以往的笔端出现?概念是僵硬而且死板的,但因它们而出的故事,到了昆德拉的笔下,却永远是那么活泼,那么耐人寻味。

刚过春节,马先生译稿来了,争议、疑问,甚至不满,紧跟着也结伴而至:作品是不是过于短小了(连两百页都不到)?不少情节,换了别的作者,分明可以连篇累牍,铺陈出好几个篇章,——素材会不会太浪费了?为什么书中一些议论,比如对生命和存在的辩证关系分析,看上去是那么抽象;故事本身已足够引人思索,为何还要再列举那么多的问题(“……这样落下是什么朕兆呢?预示一个乌托邦的崩溃,此后再也没有其他的乌托邦?一个时代留不下一点痕迹?书籍与图画被抛向空中?欧洲再也不成为欧洲,还是今后再也没有人笑的笑话?”),而且什么答案也没有,甚至连答疑的线索也不提供。兴许可以来个标签,说它是一部问题之书,一个只问不答的小说,——作者只负责提问,其余的事情,就交给读者了。

不妨假设一下,面对质疑,昆德拉将作何反应。或许,他会微微一笑,抽出一册他的《小说的艺术》,翻到那篇“关于小说结构的对话”,从中找出他万变不离其宗的挡箭牌或辩护词:“(要把握‘现代世界中存在的复杂性’)简约的艺术在我眼中就成了一种必需。它要求:始终直入事物的心脏。……小说也是充斥了‘技巧’,有一大套的成规取代了作者在那里起作用:展现一个人物,描写一个领域,在一个历史环境中引入情节,用一些毫无意义的片段去填补人物生活中的时间;而每一个布景的转换都必须有新的展示、描绘、解释。我的命令也是‘雅那切克式’的:是小说摆脱技巧带来的机械性的一面,摆脱小说的长篇废话,让它更浓缩。”

毫无疑问,并非不能写长篇大论的小说,而是对没有叙事节制和缺乏结构平衡技巧的作品,昆德拉秉持决绝的否定态度。及至《庆祝无意义》问世,一个新的典范脱颖而出:清清爽爽的四个普通人(阿兰、拉蒙、夏尔和凯列班)、一个历史掌故(斯大林对部属的肆意耍弄)和三条此起彼伏的叙事线索(阿兰和母亲的情感纠葛;夏尔和凯列班以平常生活为虚拟舞台的假戏真做;拉蒙退休后的无聊遭际和波折)。小人物的忙碌和休闲,欢乐和忧惧,无可奈何的挣扎,还有滑稽而荒唐的结局,仿佛是在用一丝又一丝淡淡的愁绪,牵扯出无尽的苦涩,——“他们不放弃。他们要演戏。他们为生存而奋斗”。他们的哀愁,掩藏在带泪的笑声中。

孤立来看,每个故事都简洁无比。但经过用心设计,几个故事却又组成一幅画面华丽的微型长卷,好似一座曲折复杂的迷宫,又像一个变化层叠的万花筒:一旦脚步跨出,或者观察角度改换,扑面而来的景色,转瞬就会超出想象。昆德拉制造出来的离奇效果,完全容不得阅读者的仓促、鲁莽,和心不在焉。这是一部要求用心来读,甚至需要随手记下思索所得的小说。要走出昆德拉的叙事迷宫,一点也不像看上去那么省心和轻松。

小说形式的喜歌剧“变奏”

《庆祝无意义》出书前后,就小说的内容,同事和我讨论最多。但作品特殊的外在形式,却在争执中给遗忘了。直到有一天,翻阅昆德拉的旧著,《雅克和他的主人》忽然冒了出来,而封底选印的作者自白(“我所写的并不是对狄德罗作品的一种改编,而是一出我自己的戏,是我对狄德罗的一种变奏,是我对狄德罗的致意:我对他的小说进行了彻底的重写;尽管那些爱情故事仍重复了他的故事,但对话中的思考却更属于我”),尤其让我眼睛一亮:昆德拉的新作,其实是把他的小说艺术,在形式上推到了从未有过的高度,——这当然是把这部作品,和《身份》、《慢》和《无知》归于一类,就其法文小说创作探索成绩而言。

“变奏”是昆德拉惯用也擅长的手法。但他所谋求的“变奏”,并不单是形式上的机械模仿,而是对走过的道路,进行新的踏勘和界定。他说,“小说唯一存在的理由,是说出唯有小说才能说出的东西”,而小说“审视的不是现实,而是存在。而存在并非已经发生的,存在属于人类可能性的领域,所有人类可能成为的,所有人类做得出来的。小说家画出存在地图,从而发现这样或那样一种人类可能性”。这无疑是他小说美学的核心价值。在小说形式方面的重新发明,或者对文学类型界限的跨越,更当看作是昆德拉努力的方向。而他的坚毅和执著,容易引人联想,记起那个不老的成语:老骥伏枥,志在千里。

昆德拉长于设置叙事藩篱,但却并不妨碍读者脱身而出,以局外人的身份,独立而清醒地获得另外一种觉悟:他是在借用超现实的技巧,演绎一出“滑稽模仿”式的现代喜歌剧。除了斯大林及其部属,还有幻想中的天使形象(夏加尔画笔下虚无缥缈的艺术道具),其他主要的角色,以及他们所处的布景,全是你我耳熟能详的对象,他们的遭遇不显山不露水,但却又不乏喜剧色彩,轻快、幽默的、甚至是讽刺的叙事,在大团圆式的结尾形成高潮……说到这里,开头提出的问题,是不是有了答案:《庆祝无意义》,出版当然要放在意大利,因为那里才是喜歌剧的发源之地。

如果我的理解没错,这个小说是昆德拉的一个致意,一个对十八世纪喜歌剧的伟大传统的致敬。昆德拉也是在向罗西尼的戏剧遗产致敬。套用一句他对《雅克和他的主人》的自我评价,我想,《庆祝无意义》同样可以看作是“一次智力、幽默和想象力的盛筵,任何其他作品都不像它那么强烈而集中”。

二〇一四年八月廿五日下午,在福州路

□赵武平