在离开彼得堡的前一天我还是决定去一下阿赫玛托娃故居纪念馆,著名的“喷泉楼”。这倒不是出于什么朝圣的心情,因为凭经验早就知道,所谓的故居或者博物馆是俄罗斯井然之中的“无序”,这一点无序恰好也是我喜欢的。比如拜访纳博科夫故居,除了占据半条街的几层楼房还是当年的样子,里面没有什么可看的。真迹嘛,管理员姑娘指着门边儿一小块黢黑的地板块和我说,这个是当年的,我差点没有笑出声音来。看了一点蝴蝶标本,姑娘给我一个人播放了纳博科夫纪录片,我就退出来了。20世纪离开俄罗斯的作家虽然也是好作家,不过说到底他们已经不再具有将名字刻在涅瓦河畔大理石柱上的可能性了。那么他们是谁呢?是不是都是历史做的梦,里面却是文学的魅影。

至于图拉的托尔斯泰故居,更像是风物志的庄园,除了景仰和被规训,我却也找不出更多可以交流的东西。和托尔斯泰不需要交流,出于类似一种“文学礼节”的情绪垂目听着便是。不过我还是有些震惊地听到托尔斯泰伯爵晚年的声音从一个录音设备里传出来,仿佛彻底皲裂的白桦树皮,没有一丝水分。一直到暮年,托尔斯泰保持着对于人类思想亢奋的热情,他甚至开始研究电影这种新型艺术,认为这是传播思想的新途径。天若假年,伯爵一定会证明影像的现代性会比文字更加快捷。离开可供游客参观的小书房前,我扫了一眼,发现他的书架上居然还有日本小说《不如归》——彼时代的世界畅销书。是的,1905年前后的伯爵心若煮水,疯狂地博览群书,想给世界开个药方。不过阿赫玛托娃因为《安娜·卡列尼娜》不怎么看得上托尔斯泰,她称之为“мусорный старик”(一个糟老头),责备他居然还使用“上帝的名义”来写作。到底是诗人的语言,幽默刻薄。尽管她也感念童年是从托尔斯泰编写的识字课本学会阅读的。

无论如何诗歌在文学世界里占据着特殊的地位。或许是因为诗人是唯一愿意和自己的读者分享秘密的人吧。至于小说家,他们总是急赤白脸地说明自己和笔下人物的距离,好像是贬低了他们作者的身份。将一个秘密分成四份,天知地知,剩下的一分二,诗人一份,读者一份,这件事情本身就非常冒险。毕竟这个秘密短峭而锋利,伤人伤己,彼此之间构陷与暗算的威胁始终存在着,正是因为这一点,诗人焚烧诗稿的冲动在世界文学史都是常态。阿赫玛托娃在这一点上并不例外,她在少年时代就警告自己的母亲“不要对别人说她写诗”——写诗和梦游症一样让她觉得蒙羞。后来阿赫玛托娃亲自焚烧了不少诗稿和信件,还经常更改诗歌题词。特别不明白究竟是出于什么原因烧毁了在塔什干写作的剧本——她曾经忘记了所有的苦难与病痛,竭力歌唱过中亚酷暑里高高的白杨和明月当空的夜晚。不过,今天我们知道的阿赫玛托娃首先还是一位诗人。

从涅瓦大街拐到马雅可夫斯基大街,然后穿过别林斯基大街、涅克拉索夫大街什么的,竟然还路过一个涅克拉索夫曾经工作过的地方,门口立着一个慓悍的看门人,我看了看一点兴趣也没有。倒是有些纳闷,为什么他们没有把阿赫玛托娃曾经住过的这条街用她的名字来命名——俄罗斯人在地名上真真花了不少工夫和银子,委员会都不知道成立过多少。后来折腾不起,不再费尽周章去改名字了,索性都恢复到原来的名称。

阿赫玛托娃的“喷泉楼”,不少读者受到了以赛亚·伯林的蛊惑,想着那里全都是隐忍而浪漫的文学故事。这个年轻的饶舌的外交官第一次见到阿赫玛托娃已经是在她从中亚撤回到满目疮痍的战后彼得城,她的诗歌的巅峰时刻已经过去。我不知道这位后来声名远播的思想家有没有带礼物去“喷泉楼”。事实上,阿赫玛托娃一生受惠于普通人,总是有好心人给她带来木柴、煤和果酱,如果这些都没有,至少还有些白糖或者几个苹果。阿赫玛托娃个体生命里非常快活的时候都是发现家里又有吃的招待朋友了,或者突然间得到了食品供应证,她慷慨地希望朋友拿着它,买什么吃的都可以。

“喷泉楼”和大多数彼得堡建筑并无二致,也是要经过一个门洞进入院子才能看到。门洞斑驳的墙壁上有不同笔迹的阿赫玛托娃的诗歌。路面并没有整修,雨后脏兮兮的路上我突然发现一架钢琴立在路边,上面胡乱搭着黑色塑料布。旁边居然立着一块小小的告示牌:“这架钢琴非常古老,但是还能弹奏,只是请好好待它。”这简直太“俄罗斯”了,我认为这彻底成全了我对于“无序”的表述。这里除了文史学家感慨的保护意识之外,我想还应该加上俄国人不怎么在乎在人面前暴露自己的缺点或者是慌乱吧。记得一个俄罗斯友人说日本有所谓哭的文化,就是认为在 “人前哭”是一件丢脸的事情,所以日本人脸上“好像什么都没有”,问我中国的情形是怎样的。我胡乱说在中国至少也不会觉得人前哭是什么“长脸的事情”,他难过地说可是俄罗斯人却什么都写在脸上。

▲“这架钢琴非常古老……”

像一个有经验的乐队指挥空中做一个漂亮的回旋手势等待观众的掌声?——这种状态很少能够在俄国作家的文字里找到呼应,那些起承转合的音乐调子究竟不是俄国人所喜欢的,硬生生地砸到琴键上的切分音才是真实的感受吧。有当代作家揶揄俄罗斯文学是“亲手杀死自己的英雄,然后为他哭泣”——这种“文学真实”不是东方读者所熟悉的。现在阿赫玛托娃的故居一楼被命名为“约瑟夫·布罗茨基的美国书房”——诗人布罗茨基的一些美国旧物越过大西洋回到彼得城,隔着时空和二楼的阿赫玛托娃对话。我观察了一下这个空荡荡的房间,觉得可以把院子里的钢琴搬进来放在这里。

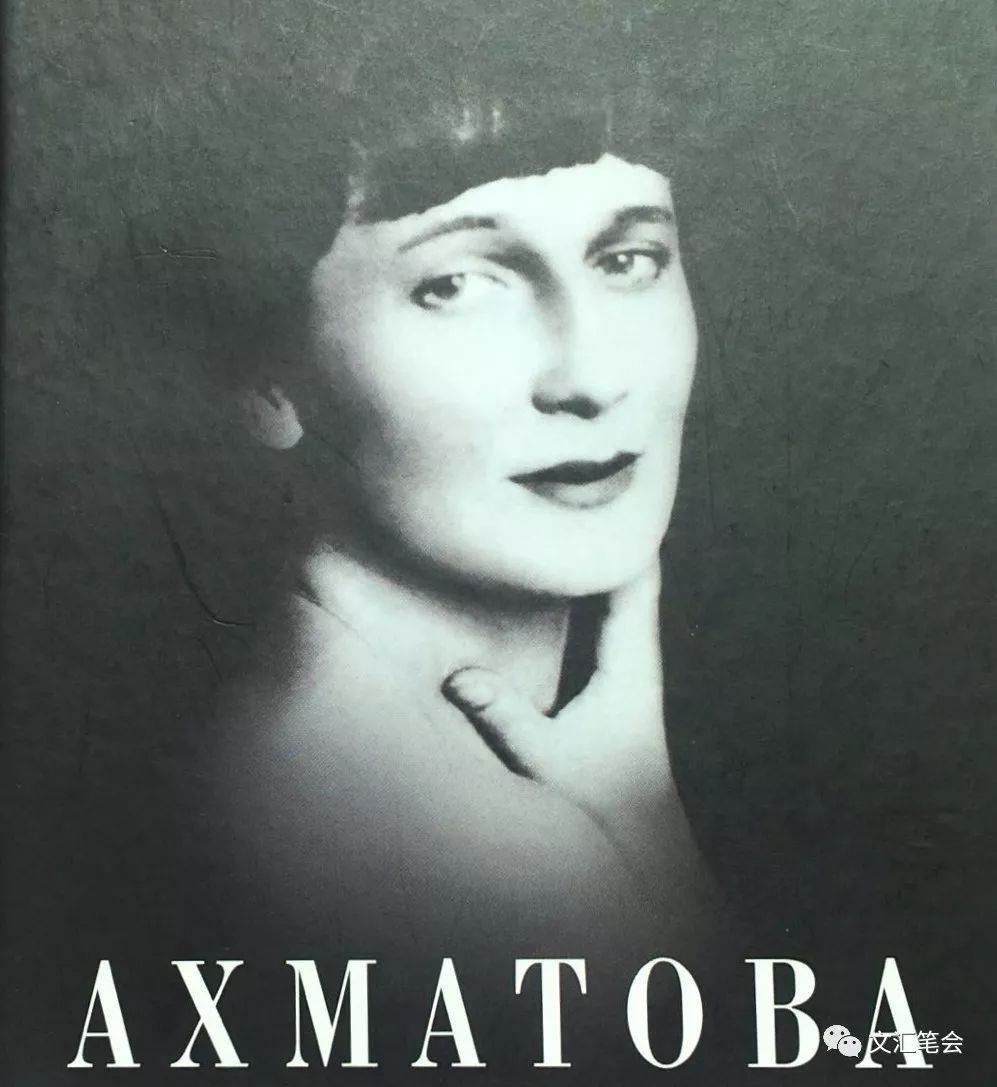

▲阿赫玛托娃(1889-1966)

所有见过阿赫玛托娃的人众口一词夸赞她美貌、高贵与傲视一切的气质。她的美是古希腊的美,大概如同她的诗歌都是明晰的,晴朗的,即便是痛苦也毫不掩饰,在这一点上她服从了人的意志,而不是像她的同时代诗人那样服从了“神秘主义”的懿旨。阿赫玛托娃在北门伏在铁栅栏上拍的照片还留在故居里——妖娆丰沛的成熟气息。她一生留着厚重的前刘海儿,失去这个刘海儿是在1944年7月,她从塔什干拖着病痛的身体回到战后的彼得城,此后见到她的人唯一的感受就是“如同君临”。阿赫玛托娃对于长裙和披肩有着深刻的爱,尽管多数时候她处于极度贫穷当中。根据同时代人的照片发现这个身量高挑的诗人喜欢猩红色和墨绿色,书桌上的灯光孤独而温暖。

相对于其他博物馆的严厉规定,进入“喷泉楼”简直如同做客,随便逛,随便拍照,服务的几位涂着大红嘴唇的奶奶也慈祥得很。和外面院子里可怜的钢琴形成对比,二楼的影像灯光与声音都是现代博物馆之最,信息翔实具体,把脑袋贴近展台的玻璃板上,半天也挪动不了。参观者屏气凝神、小心翼翼。我见到一个父亲因为无法让自己的孩子停止哭闹而面孔涨得通红。那个涂着大红嘴唇的老太太恰如其时地上来指责,告知这是在诗人故居,这加深了父亲的窘态,赶紧抱着孩子从狭窄的走廊挤了出去,走廊的衣帽架上挂着曾经的主人普宁离家时来不及套上的风衣。

出得故居,有人在门洞里抽烟。彼得城的人相对沉默些,出去抽根烟,她或者他就一个人在外面的寒气里立着,眼睛安静地望着莫名的方向,陀思妥耶夫斯基责备彼得城的人不愿意回头看一眼“犹如海洋般宽广的俄罗斯大地”,他们总是要看着欧洲。我甚至发现彼得城的鸽子好像都不怎么扎堆儿,它们在不同的街区自己瞎飞瞎逛,到了傍晚聚集在小教堂旁边等着讨食,算是一天当中唯一的聚会。

于我来讲,在去“喷泉楼”的路上,那些平价的、干净的甜品店和唤作“食堂”的俄餐店特别吸引我。去的路上我就想着回来的时候去哪里先吃饭,然后喝一杯加了柠檬和一块方糖的红茶,最好在一个街道下沉式小店里,看着街上雨水中人们并不匆忙的脚步。

依照原来的计划走进一家小餐厅。我和那个中亚女人说,你少给我点儿米饭,免得浪费。她面无表情,执拗地说,我总是要给足你一份的。我没有办法,只好把一大盘没有一点点黏性的手抓饭硬生生地都播撒进了肚子里,在彼得城我必须表现出对于食物的全部尊重。

文:田洪敏

图:均由田洪敏摄于阿赫玛托娃故居纪念馆

编辑制作:王秋童

*文汇独家稿件,转载请注明出处。