靳文翰手迹

“流光容易把人抛”,这句宋词在感叹人生易老时,也道出了一个更深的哲理:岁月如潮,将冲刷去难以计数的个人印迹,哪怕他也曾是名人。说起靳文翰,现今的史学新俊想必已知者寥寥。作为复旦大学历史系教授,他在1979年曾选为中国世界现代史研究会首届会长,也是同年成立的中国美国史研究会理事。靳文翰是流金师的好友,但数年前拙编《程应鏐先生编年事辑》时,却未能获知他的更多资料,甚至不能推断他们何时订交的。

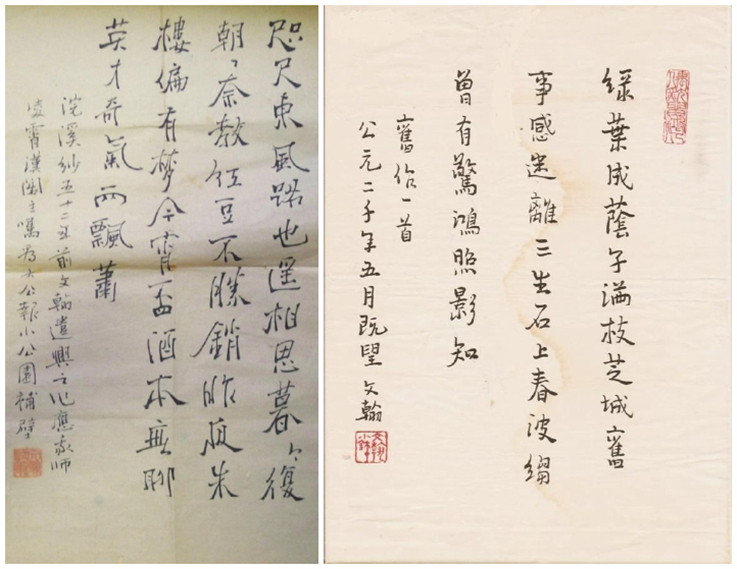

去年岁杪,程怡世姐让我看一叠他的墨迹,说是拾掇杂物发现的。靳文翰书法娟秀,沪上《书法》杂志曾刊过他的作品。当年程家客厅就挂着他的条幅,写的是李贺《南园》绝句前两首。这叠书迹里,一类是平时练笔的,一类是准备赠人的。前一类中,有六十四张小斗方逐首誊录了全部《霜红词》八十四首,落款自注“癸亥九月初一书竟”,时为1983年,可见他对胡士莹词的青睐。后一类书迹,都钤有闲章或姓名章,有一大斗方书杜诗《观公孙大娘弟子剑器舞》,连长序在内,整幅满满当当,但疏落有致,布局得当。另两幅自书同一旧作《浣溪沙》,一幅是书赠流金师的。

复旦大学历史系编 《笃志集》(上海古籍出版社,2000年)附有教授名录,对靳文翰介绍颇略,说他生于1913年,河南开封人,1937年清华大学研究院研究生肄业,1943年获加拿大多伦多大学法学硕士。吴学昭整理《吴宓日记》与《吴宓书信集》,介绍靳文翰时有所补正,一是“清华大学政治学系1935年毕业”,二是“毕业于清华大学研究生院”,三是从加拿大“回国后,任清华大学研究院研究员,1949年后,先后任圣约翰大学、复旦大学教授”。仅此,他的履历主干略具,可据为年代坐标。

靳文翰手迹上或钤“汴梁靳氏”,籍贯应无疑问。其父靳志,字仲云,光绪丁酉(1893)拔贡,后留学英法,民国时数任外交职务,还做过河南省政府代秘书长;鼎革以后,曾为河南省文史馆馆员。乃父既擅书法,兼工诗词,靳文翰自幼耳濡目染,也为终生之好。

靳文翰题赠流金师条幅,颇有破损,幸有同一词作的另一手迹保存完整,比照录文如下:

咫尺东风路也遥,相思暮暮复朝朝。奈教红豆不胜销。

昨夜朱楼偏有梦,今宵杯酒本无聊。英才奇气两飘萧。(《浣溪沙》)

五十二年前遣兴之作,应我师凌霄阁主人嘱为《大公报·小公园》补空。金梁旧事,鸿【雪】因缘,偶忆及之,都成平生花絮。壬戌端午后奉书应鏐兄嫂病中一粲。文翰。

那幅未题赠款的跋语也说:“五十二年前文翰遣兴之作,应我师凌霄阁主嘱为《大公报·小公园》补壁。”足证这两幅书迹都写于壬午,即1982年。“应鏐兄嫂病中”云云,与拙编《事辑》所载吻合,此不赘述。五十二年前是1930年,那年他才十八岁。据北京百衲2016年秋拍图册,有一幅他抄录《高阳台》词的墨迹,落款“公元二千年既望”,也有一段跋语:

三十年代初,余负笈东吴大学,师事凌霄汉阁主人,为天津《大公报》“小公园”副刊撰稿,结识沪上复旦大学就读蜀人笔友胡静屏先生,喜其刊于《紫罗兰》杂志上《高阳台》一阙,迄今已七十余载矣,犹能省记。故重书之,以志鸿爪雪泥之迹云尔。

他说的“师事凌霄汉阁主人”,即曾任《大公报》副主编的民国名记者与名作家徐凌霄,原名仁锦,笔名常用彬彬、凌霄汉阁主等。从嘱其为《小公园》撰稿,徐凌霄显然很赏识靳文翰的文笔,有心人若网搜1930年代《大公报》,有望发现他更多的“补空”之作。靳文翰毕业于清华政治学系,按学制入学应在1931年。而他自述三十年代初“负笈东吴大学”,则十八岁时已入东吴大学,而后再转清华的。他写《浣溪沙》时,应是大一学生。既自称“遣兴”,显非拟古之作,排遣的应是无疾而终的相思寂寥,词作先极尽晏小山式的感伤缠绵,终出之龚定庵式的超拔英迈,亦足见其才情卓荦。

1936年5月,靳文翰在清华研究院做研究生,将其父《居易斋集》奉呈吴宓,吴雨僧复信说:“顷将赐赠尊翁仲云先生《居易斋诗词集》十余卷,披阅一过,数日事毕;沉博绝丽,感慨苍凉,欣佩莫名。”作为报谢,吴宓托他转交《吴宓诗集》,“敬求仲云先生切实指教”;还殷殷寄望:“足下如有作见示,尤欣盼。读《居易斋集》,知贤郎亦早能诗也。”(《吴宓书信集》202—203页)吴宓从靳志诗里获悉靳文翰“早能诗”,印证了乃父对其诗才的熏陶。其后,他与吴宓仍有交往,据同年8月21日《吴宓日记》,“靳文翰伴衣家瑛来,借去宓之Class.Lit大纲”。衣家瑛是外文系二年级女生,或许她要借《古典文学大纲》,靳文翰以结识吴宓之故主动伴她来访的。据何炳棣的《读史阅世六十年》,也在这年,作为学长,靳文翰对其“大谈基本功的重要”,自称“把奥本海姆(Oppenheim)的国际公法,包括小注,已经读了八遍”,也见其用功的一面。

考取中英庚款基金会第七届留学生在俄国皇后号上的留影

孔夫子旧书网上还有一幅靳文翰自书旧作的墨迹,落款也是“公元二千年五月既望”,诗云:

绿叶成荫子满枝,芝城旧事感迷离。

三生石上春波皱,曾有惊鸿照影知。

首句袭用杜牧 《叹花》尾句,《叹花》原是寄托男女之情的,这首旧作显然也在追忆往日绮情,罗曼史的上演地则是芝加哥(芝城)。当年惊鸿一瞥,也有过三生三世的盟誓,再见时对方已有儿女了。“惊鸿照影”究是何人,“绿叶成荫”又为何年,俱已不知矣。

据钱伟长《怀念同窗益友郭永怀教授》,1939年,清华研究生共有八人考取了中英庚款基金会第七届留学名额,除钱伟长(见上图照片,前排左5)外,还有张龙翔(生物化学与分子生物学家,曾任北大校长)、林家翘(应用数学家与天体物理学家,美国国家科学院院士,中科院外籍院士)、郭永怀(应用数学家、物理学家,中科院学部委员)、傅承义(地球物理学家,中科院学部委员)、段学复(数学家,中科院学部委员)、陈遵祈与靳文翰(照片后排左4)等。8月底,这批公费生从海防辗转香港准备海道赴英,恰逢欧战爆发,英国拒收外国留学生,只得再返昆明。据是年8月27日《顾颉刚日记》说,“遇靳文翰夫妇”,应是其首途前几天,可知他已结婚。流金师在1938年至1940年间就读西南联大,其时双方或已交往。历尽周折,直到次年8月,这批公费生才从上海启碇转赴加拿大入学,网上还有他们在俄国皇后号上的留影,靳文翰也在其中。他在1943年获得法学硕士,回国已是1947年,“芝城旧事”也许就发生在这一期间。

靳文翰归国后,先入清华大学研究院,但旋即南下,任教于院址在上海昆山花园附近的东吴大学法学院(陈忠诚《东吴岁月》收有该院1947年毕业生与教师合影,他在现场);大约鼎革前后,他移席圣约翰大学;1952年全国高校院系调整时调入复旦大学。据流金师《丙申日记》1956年7月25日记事,上海史学界座谈“百家争鸣”,“田(汝康)、靳(文翰)二君谈北京讨论教学大纲情况”,于具体背景却语焉不详。据 《顾颉刚日记》,同月9日记及其“参加高教部之历史系教学大纲会议”事,会议全称“高教部审订文史教学大纲会议”;15日在北京饭店举行总结会议,周扬莅会讲话;会上文史分科审订,还各按专业方向分组,顾颉刚即分在中国史的“先秦两汉史组”。《顾颉刚日记》10日记其所见到的文史两界与会者名单,史学界有周谷城、陈守实、胡厚宣、耿淡如、田汝康、靳文翰、王栻、韩儒林、杨向奎、童书业、郑鹤声、殷孟伦、王仲荦、韩振华、丁则良、刘节、朱杰勤、梁方仲、徐中舒、缪钺、蒙文通、纳忠、李埏、郑天挺、杨志玖、皮名举、周一良、邵循正、杨人楩、邓广铭、张政烺、谭其骧、汪篯、田余庆、王崇武、傅乐焕、冯家升、张芝联、翦伯赞、陈述,一时冠盖京华,名家云集。由此也见靳文翰当年人望。

改革开放后,靳文翰领衔与郭圣明、孙道天主编了《世界历史词典》(1985年出版),这是中国学者编纂的首部大型世界史辞典,也是其主要成果。但改革开放前,却未见他发表过专著与论文,而同批庚款留学的六位清华理工科同学归国以后大都成果卓著,两者反差明显。不过,当年像他这样有意“述而不作”的人文学者,在高校并非孤例,在上海师院历史系,曾师从金岳霖的徐孝通与从学雷海宗的朱延辉也都如此。这一现象耐人寻味。

当年,靳文翰把这叠书迹夹在围棋赛名单里交给程怡。这场棋赛是1983年3月27日日本围棋队访沪友谊赛,名誉棋圣藤泽保是日方团长,副团长为武宫正树,上海队棋手有华以刚、钱宇平、芮乃伟等。这张故纸凸现出靳文翰的另一嗜好。承蒙棋史学者杨柏伟兄提供靳氏另一墨迹,是书赠画家兼棋迷赵坚的,落款仍是“公元二千年五月既望”,与前引他自书绮情旧诗与笔友小词都挥毫于同日。他在条幅里重录了1960年代“为王志贤师所著《四四围棋》一书的题词”:

智者乐水,仁者乐山;

山高水深,一枰之间。

乃执此以问道也,遂与公结师友之缘。

题词正文是四言诗,落款补叙了靳文翰的棋艺观与师友缘。在应老友赵坚之嘱重书这段题词与落款时,他新加了跋语,交代此书终以大环境之故,“未能付诸梨枣,曷胜感叹,手抄一册,犹留置案头存念,然已三十余载矣”。短短的题跋饱含着对围棋的痴迷,对师友棋缘的珍惜。另据朱伟的《靳文翰家》(载《上海滩棋人棋事》,上海文化出版社),靳文翰年轻时从丁渠清学棋,1949年前后拜老棋手王志贤为师。即便在那特殊年代里,每逢周日,卡德公寓靳家大客厅几乎成为“星期棋会”,不仅赵之华、章照原、尤伟亮、陈华钦、邱百瑞、柳曾符等围棋名家前来手谈,其他棋友也不请自来捉对厮杀,往往四五枰棋同时摆开。闲杂人等竟引起了居委会注意,他只得收缩范围,仅接待熟识的棋友。1985年,靳文翰与夫人移居美国,夫人乐不思蜀,他却在1987年夏天只身回国。据流金师《复出日记》,这年7月28日,他自美归国不久即来访叙旧。说起回国情由,答曰美国没有围棋玩伴。

靳文翰在晚年书迹上常钤两方闲章,一方是“东西南北客”,一方是“偶然留鸿爪”(他尤其钟情于后一印文,有一枚长方形,另一枚椭圆形)。前者或典出陈与义诗“纶巾老子无远策,长作东西南北客”;而他自称“东西南北客”,主旨并非自诉一生行脚,也非自叹居处不定,或是老来有感于时运不济而未展抱负(所谓“远策”)。后者显然出自苏轼 《和子由渑池怀旧》:“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥,泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。”他自题“偶然留鸿爪”,应是参透了个体生命面对宇宙洪荒显得那么瞬间与渺小,此生行迹不过雪泥鸿爪,自己即将飞过,何必再去计较什么得失!这两方印文,或许蕴涵着靳文翰暮年的感慨与彻悟吧。

作者:虞云国

编辑:周俊超

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。