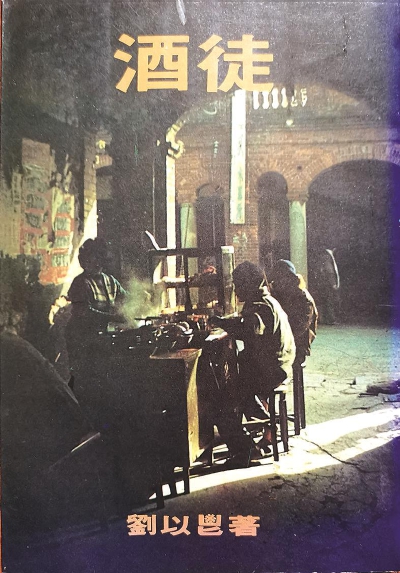

4月9日 晴。刘以鬯代表作《酒徒》1962年10月18日至次年3月30日连载于香港《星岛晚报》副刊,1963年10月香港海滨图书公司初版。在这部以“酒徒”为主人公的长篇小说中,作者让“酒徒”的“我”不断发表对五四新文学的看法,十分有趣。

“我”会写通俗小说,还向往“前卫文学”。小说伊始,报社同事邀“我”喝酒,就提问“五四以来,作为文学的一个部门,小说究竟有了些什么成绩?”“我”认为“《子夜》也许能够‘传’”,《激流》则“伤脑筋得很”,还坦陈“以我个人的趣味来说,我倒是比较喜欢李劼人的《死水微澜》《暴风雨前》《大波》与端木蕻良的《科尔沁旗草原》”。

报社同事并不以此为满足,“又一本正经地要我谈谈新文学运动中的短篇小说”,“我”多喝了几杯,“胆量大了起来”,就滔滔不绝地对新文学短篇小说逐一评点:

五四以来的短篇创作多数不是“严格意义的短篇小说”。尤其是茅盾的短篇,有不少是浓缩的中篇或长篇的大纲。他的《春蚕》与《秋收》写得不错,合在一起,加上《残冬》,结成一个集子,格调与J.史坦贝克的《小红马》有点相似。至于那个写过不少长篇小说的巴金,也曾写过很多短篇。但是这些短篇中间,只有《将军》值得一提。老舍的情形与巴金也差不多,他的短篇小说远不及《骆驼祥子》与《四世同堂》。照我看来,在短篇小说这一领域内,最有成就的、最具中国作风与中国气派的,首推沈从文。沈的《萧萧》《黑夜》《丈夫》《生》都是杰作。自从喊出文学革命的口号后,中国小说家能够称得上St y l i s t的,沈从文是极少数的几位之一。谈到St y l e,不能不想起张爱玲、端木蕻良与芦焚(师陀)。张爱玲的出现在中国文坛,犹如黑暗中出现的光。她的短篇也不是“严格意义的短篇小说”,不过,她有独特的St y l e——一种以章回小说文体与现代精神糅合在一起的St y l e。至于端木蕻良的出现,虽不若穆时英那样轰动,但也使不少有心的读者惊诧于他在作品中显露的才能。端木的《遥远的风砂》与《鴜鹭湖的忧郁》,都是第一流作品。如果将端木的小说喻作咖啡的话,芦焚的短篇就是一杯清淡的龙井了。芦焚的《谷》,虽然获得了文艺奖金,然而并不是他的最佳作品。他的最佳作品应该是《里门拾记》与《果园城记》。

这几乎是一部浓缩的新文学短篇小说史,至少是“我”的一家之言。但同事继续追问“五四以来,我们究竟有过多少篇优秀的短篇小说?”于是,“我”乘着酒兴,除了强调芦焚《期待》和姚雪垠《差半车麦秸》出色,又作了如下重要补充:

鲁迅的《祝福》、罗淑的《生人妻》、台静农的《拜堂》、舒群的《没有祖国的孩子》、老向的《村儿辍学记》、陈白尘的《小魏的江山》、沙汀的《凶手》、萧军的《羊》、萧红的《小城三月》、穆时英的《上海的狐步舞》、田涛的《荒》、罗烽的《第七个坑》……都是优秀的作品。此外,蒋牧良与废名也有值得提出来讨论的作品。

“我”“酒话”所说的这些,有的已是公认的五四新文学经典,更多的文学史家至今鲜有提及。而且“我”对沈从文、张爱玲、师陀等作家的肯定,不能不说是得风气之先的灼见,须知夏志清《中国现代小说史》英文本初版只早了一年,可谓不谋而合。

刘以鬯为什么让《酒徒》中的“我”对五四新文学如此大发议论?四十年后,作者自己揭开了谜底:“我对五四以来新文学的看法,与某些人的看法有很大程度不同。我将自己的看法写出,难免招致不满。没有办法,只好通过‘酒徒’的嘴说出,希望以‘酒后失言’的解释,取得原宥。”(刘以鬯《我怎样学习写小说》)原来如此。

作者:陈子善

编辑:范菁

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。