纪念谢玉岑先生120周年诞辰学术研讨会将于今年10月12日至14日在常州博物馆举行。图为谢玉岑《双真图》

谢玉岑(1899—1935)是上世纪三十年代海内公认的一个文艺天才,尤以词、书、画的成就最高、影响最大。其词,被誉为纳兰之后哀婉独胜;其书,以金文大篆被认为足可媲美缶庐的石鼓文;其画,则被推为并世文人画第一。当时的各种文艺社团和活动,也多以其为中坚的核心人物。以他的成就和声望,完全可以以职业化的词人、书家、画家或单独或综合地活动于世,他却始终以一介教师的身份“传道、受业、解惑”。从1925年先后任教广州中山大学、永嘉浙江第十中学,到1926年任教上海南洋中学、1930年任教中国文艺学院,再到1932年任教上海爱群女子中学、1933年任教上海商学院,终其一生,文艺,无论诗、词还是书、画,在他都是作为业馀的几门爱好“游”之而已,没有一门被他用作立身处世的本职。

或曰:谢玉岑之所以选择教师作为自己终身的职业,是迫于生计,为稻粱谋的一份稳定的薪资。窃以为其说缺少说服力。据《近代金石书画家润例》:“1929年教育部全国美展出品标价,谢玉岑八尺屏六条一百二十元”、“1933年书画价目,谢觐虞三尺十三元”;而同期“王师子三尺十元,王个簃三尺八元”,其书画的市场价格高出当时不少职业书画家甚多,则如果选择鬻艺为生,其收入肯定在做教师之上。

谢月眉(谢玉岑三妹、谢稚柳三姐)《茶花图》

不仅谢玉岑,从寄园出来的人才,包括名山先生本人,无不以诗文、书画等文艺名世,却没有一人以文艺处世的。这是颇为令人不解的一个现象。直到2017年,常州博物馆举办“风雅与归”的钱谢联展,邀我作主题演讲,才“逼”我花工夫对这个谜团作了自认为还说得通的疏解。

在很长的一段时期里,我们都是通过文艺包括诗词和书画来解读谢玉岑包括其弟谢稚柳,并借此而认识了钱名山和寄园。这显然是本末倒置的。事实上,只有在充分认识钱名山和寄园的前提下,我们才能真正认识谢玉岑、谢稚柳包括他们的文艺。

被誉为“江南大儒”的钱名山,其学问的根本是经史,尤其是《春秋》和《孟子》。自然,寄园的教学内容,重点也在经史而不是文艺。其弟子程沧波说:“先生之学,不拘名物训诂之微,而宗文章义理之大者。故‘十三经’、‘通鉴’、诸子为寄园之正课,而‘三通’与‘宋元学案’附丽之。寄园之徒,无长幼贤愚,谈‘二十四史’如数家珍。”今天还能见到的部分钱名山批点《寄园选录及窗课文抄》即弟子的课堂笔记和课外作业,没有一篇是有关诗词文艺的,足证程氏所言不虚。而钱名山论《春秋》义例,在公羊的“大一统,攘夷狄”之间插入了四条:“重人伦,警僭窃,正名分,诛弑逆。”这里的“正名分”,不仅包含了对上下、长幼、尊卑社会秩序的认识,同时也包含了对自己和自己所要培养人才的职业身份的认识。

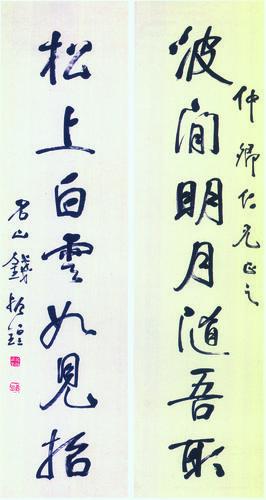

钱名山“波间·松上”行草联

钱名山对谢玉岑的期望是:“当博读古今书,成大儒”,“志求温饱者,非吾婿也”。这段话的缘起,是因为少年谢玉岑入寄园一年后,在一位族叔的主张下考入上海的一所商业学校学贾,而玉岑受浙东学派“工商皆本”、“士行贾业”观的影响,以为“天下贫病”,救国“以理财为急”。常州学派的钱名山却恪守士为四民之首,当以志道弘毅为任重道远,力阻其步尘陶朱,要他重返寄园。

韩愈《符读书城南》云:“文章岂不贵,经训乃菑畬。”对于儒士来说,文艺虽然可贵,止于“游”之的馀事,经史才是必须“志”之、弘之的根本。司马光认为:“经者儒之根本,史者儒之一端,文者儒之馀事。”与韩愈所说完全是一样的意思。而所谓“文章”或“文”,包含了多种体裁,大略文以载道、诗以言志、词以缘情。则“六经皆史,诸史皆经”,文为经史之馀事,诗为文之馀事,词又为诗之馀事。夏承焘先生的弟子吴战垒兄曾和我讲到,年轻时陪乃师拜访马一浮,一代词宗,竟对马“执礼甚恭如弟子”;当时颇为不解,后来才认识到两位先生间的关系,正反映了传统文化中经史与文艺的关系。文艺固可锦上添花,但作为根本的锦却不在文艺而在经史。

谢玉岑 临金文轴

所以,司马光编“通鉴”,以“不载文人”为原则,“词赋等若止为文章,便可删去”。其意有二,一,其人止以撰写文章立身于这个社会;二,其文仅止于文学抒情的意义而无关载道、经国。同时的刘挚诫子孙曰:“士当以器识为先,一号为文人,不足观矣。”可为此下一注脚。

《宋史》“文苑传”序:“国初,杨亿、刘筠犹袭唐人声律之体,柳开、穆修志欲变古而力弗逮。庐陵欧阳修出,以古文倡,临川王安石、眉山苏轼、南丰曾巩起而和之,宋文日趋于古矣。”意谓宋朝文艺之盛,功在欧王苏曾。但文苑纪传“海内文士彬彬辈出焉”,却不载四人,正因为四人并非“止为文章”之人。

《新唐书》“文艺传”序以韩愈、柳宗元、李翱、皇甫湜为“唐之文完然为一王法,此其极也”,但同样不载四人。原因也正在“夫子之门以文章为下科”,故文艺纪传,但“取以文自名”亦即“止为文章”者,而不取志道游艺的儒士尤其是大儒。四家之外,在序中列举的文艺成就卓著者还有杜甫、李白、李贺、李商隐、元稹、白居易、刘禹锡、杜牧等,在“文艺传”中同样有取有舍,而取舍的标准仍在“职于艺”与“游于艺”之分。序中还特别提到,不同于志道者的立德、立功,文艺家的立言,“天之付与,于君子小人无常分,惟能者得之,故号一艺。自中智以还,恃以取败者有之,朋奸饰伪者有之,怨望讪国者有之。若君子则不然,自能以功业行实光明于时,亦不一于立言而垂不腐,有如不得试,固且阐绎优游,异不及排,怨不及诽,而不忘纳君于善,故可贵也”。所谓“文人无行”,显然,这也正是古今许多文艺才华高赡的儒士热心于游艺却不愿意职艺的原因之一。顾炎武甚至认为,韩愈如果不写文学性质的诗文,其“原道”的形象将更形高大。

昔人论苏试、李白异同,谓“太白有东坡之才,无东坡之学”。才者,物喜己悲以吟咏性情的才华,更多地表现于文艺的创作;学者,忧乐天下以经世继圣的器识,更多地表现为经史的涵养。所以,区别于“止为文章”的李白以“日试万言,倚马可得”自诩,苏轼在《上梅直讲书》中明确表示对职业身份的自我认定:如能进入仕途,则以周公的“功业”为榜样,尽心尽责于国计民生;如无缘于仕途,则以孔子的“行实”为榜样,安贫乐道于斯文教化。是即“不为良相,即为良师”;文艺之事,不过“志道、据德、依仁”之馀的“游”之而决非“志”之的本事。

谢月眉 仿恽南田笔意花卉成扇

明乎此,对寄园之学包括对钱名山、谢玉岑的认识,也就需要以经、史、文、诗、词、书、画为序,而不能割裂了经、史、文,单论其诗、词、书、画。盖前者关乎器识,后者止于才华,弃其器识而赏其才华,无异于买椟还珠。由于以器识为先,所以,从寄园走出来的弟子,不是供职于政府部门,就是从事于教育工作。几乎没有一个以文艺为职业的,不仅没有鲁迅所说的“空头文学家”,就是于文艺功力深厚、声望高华的,也不做职业文艺家。为人师表的钱名山如此,弟子中如谢玉岑、邓春澍(皆从教)、程沧波、王春蕖、吴作屏、谢稚柳(皆履职政府部门)亦如此。谢稚柳先生直到晚年还经常表示:“绘画是我的业余爱好,我的本职是博物馆的征集、鉴定和研究工作。”虽然,新中国成立之初,谢先生曾担任过上海中国画院的筹备工作,但画院正式成立之后,他的编制却不在画院而仍在原先的文管会、博物馆。归根到底,正是体现了寄园之学对职业身份发基于经史“正名分”的自我认定。

谢玉岑 节临《淳化阁帖》

当然,寄园的经史之学不同于今天的经史之学,它是落实、融汇在学者日常和常识的生活行为之中的,而不是以体系庞大、逻辑缜密的著述填补学术研究的空白。换言之,它是“学养”而不是今天所谓的“学术”。论学术,钱名山的《左传论》根本无法与今天《春秋》学专家的皇皇巨著相提并论,谢玉岑更没有留下关于经史的专门文字。然而,论学养,“春秋”义例,在钱名山、谢玉岑包括其他弟子的行为中,以及他们载道、言志的诗文中,则如龙光牛斗,正气浩然。

关于谢玉岑的事迹以及他的文、诗,因为为他的词、书、画所掩,我们知之甚少。所喜近几年来,他的裔孙建红世兄不遗余力地爬罗剔抉,所获甚丰,通过对其行为和文、诗的认识,玉岑先生在我们面前的形象,渐渐地也从以往所见的哀婉悱恻的爱情、词情所赋予的性灵风雅,转而呈现出豪迈慷慨的器识所涵养的“春秋”风雅的另一面。如其姨父吴放题其《秋风说剑图》两绝所云:

东山裘马客,年少自翩翩;三尺青萍剑,摩挲到酒边。

甚向秋风哭,长沙此志同;男儿当爱国,热血一腔红。

准此,仿昔人对苏轼、李白所作的比较,我们也不妨对谢玉岑与纳兰性德作一比较:“纳兰有孤鸾之才,无孤鸾之学。”黄山谷评苏轼,以为“文章妙天下,忠义贯日月”,移作对谢玉岑的评价,无疑也是合适的。至于李白、纳兰,纵以性灵的文章妙天下,却未有“春秋”的忠义贯日月。至此,对于谢玉岑包括钱名山、程沧波、谢稚柳等一代文艺的宗师、大家为什么不是“职于艺”而只是“游于艺”的谜团,一如开两宋文风的欧王苏曾和极之唐文艺的韩柳李皇之不入“文苑(艺)传”,也就自然得到了破解。

值此玉岑先生诞生120周年,谨以此小文作为纪念。

作者:徐建融

编辑:吴东昆

*文汇独家稿件,转载请注明出处。