上午在家看书,楼下传来叫卖声:

磨剪子磨刀——

声音低沉,有些苍老的感觉。“磨”字发音很轻,“刀”字音有点像“都”,与以往所听到的不同。我走到窗前,见一个老师傅推着自行车走过。他看起来六十来岁,光头,戴眼镜,上下一身咖啡色的衣裳,连自行车的挡泥板和支架都是这个颜色,——后者应是生锈的缘故。他不时抖动着一串金闺,发出哗啦哗啦的铁片碰击声。

回到书桌前,我顺手从身边的书架上取下一本书——布面仿线装的《一岁货声》。此书高踞书架已两年有余,之所以放在近前,是为了取读的方便,然而一直忙于读其他的书,无暇顾及。

许多年前,因为读知堂《夜读抄》中的《一岁货声》《〈一岁货声〉之余》,就知道了这本小书。作者说他从朋友处借得此书,并亲自抄录,如此认真而又有情,令人十分感佩。我也对所抄之书有了很深的印象。手头上的《一岁货声》为杨良志选编,北京出版社2015年版,先影印知堂抄本和张次溪校订、1938年版的印本,后半部分辑录知堂、纪果庵、张恨水等的相关文字。编者的长篇后记介绍相关背景,是一篇很好的导读文字。

《一岁货声》又名《燕市货声》,原为清末蔡绳格所编。蔡氏字省吾,号“闲园鞠农”。书中记录咸丰、同治以降北京市井的叫卖语和声音,有的加了注解。货声,又叫“市声”,北京人称之为“吆喝”。本地俗语云,卖什么吆喝什么。《一岁货声》大部分篇幅以时令为序,印本先记元旦,再按二月到十二月的时序分别记录,除夕煞尾;然后,为“通年”(常年)和“不时”(时间不定)类;再后,为“商贩”“工艺”(修理、制作、看病、占卜等)、“铺肆”类。该书另收六个作者的七篇文章,分别书写了1930、1940、1990三个年代的北京市声,这些文章与《一岁货声》连络起来,构成了从晚清到当代京城叫卖声的简史,从中可以窥见时代和日常生活的巨变,令人生出今昔之感。

时令交替,应时叫卖,最能反映出农业文明时代鲜明的季节感。下面从《一岁货声》中略抄几则,可见一斑。暮春四月,胡同口的菜摊传来:

杏儿来,熟又烂来,酸来还又管换来呀,烂杏儿巴达来,小葱儿来,莴苣菜呀,嫩水萝葡来,白菜呀,蒿子杆来,蒜苗来,豌豆角儿来,黄瓜来,勾葱辣秦椒来,卖粉皮儿一大钱。

听到这声音,脑子里就会浮现出杏儿黄、水萝卜红、蔬菜绿的画面,丰富多彩。“巴达杏”是一种出自西域的著名品种,小贩以此招徕顾客。

嗳……十朵,花啊晚香啊,晚香的玉来,一个大钱十五朵。

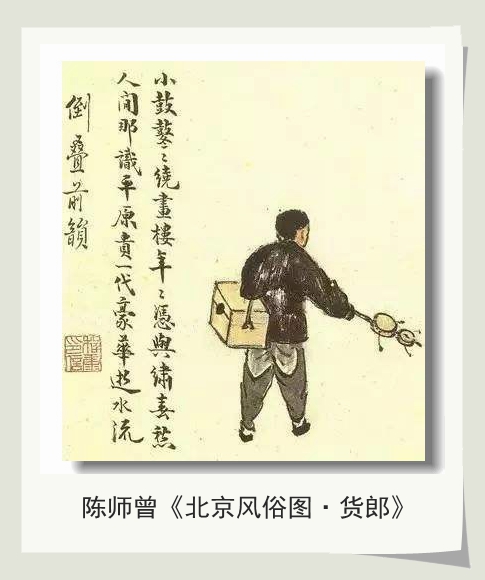

这是叫卖晚香玉的。农历五月,初夏的黄昏,悠长的青灰色胡同,篮筐中盛开的白花,阵阵馥郁的芬芳……这动人的情景,宛如一幅有声的风俗画,一首有味的乡土诗。其中的点号不是省略号,原编者在序中解释,这是表示长声与余韵的。初冬十月,天气转冷,卖蒸白薯的来了:

栗子味的白糖来,是栗子味的白薯来……烫手来,蒸化了,锅底儿,赛过糖了,喝了蜜了,蒸透了白薯啊,真热活呀!

蒸白薯又香又甜又热乎,听了就使人流哈喇子。时至腊月,临近年根,各种吆喝声、响器声密集起来。有跑旱船、耍猴儿的,有卖供花、关东糖的,有卖年画、对联的,有熬粥、卖豆豉豆腐的,有卖红头绳、绫绢花的,有卖砂锅、装灯带的……各种吆喝声伴随着锣声、鼓声、唢呐声,在冰冷的空气里酿出了温煦、热闹、欢庆的年节气氛。

张恨水在《市声拾趣》中说:“我也走过不少的南北码头,所听到的小贩吆喝声,没有任何一地能赛过北平的。”究其原因,与老北京的消费文化特点有关。老北京是农业文明时代的古都,商业发达,买卖兴旺。居民相对富裕,有钱又有闲,喜欢找乐子。做小买卖的耳濡目染,受到影响,另外也会投人所好。吆喝声不仅要足够响亮、悠长,传入胡同边四合院里主顾们的耳朵,还得好听,吸引他们出来。一代代的叫卖声传下来,在时光里打磨,形成了京腔京韵十足的话语系统。

晚清至今,一百多年过去了,世事沧桑,生活方式巨变。叫卖声依然存在,但已经大变了样儿。那些与时令有关的食品果蔬的吆喝声,与旧时日常生活用品有关的吆喝声,都成了明日黄花。今天尚存收废旧用品的和搞修理的叫卖声,其内容也与过去迥异。从我居住的小区来看,除了雨雪天气,从上午九十点到下午四五点,叫卖声不时入耳。声音本身也有了今昔之别。北京本地人早已不做走街串巷的小买卖了,搞修理、收废品的基本上是外地人。叫卖声南腔北调,不复昔日的京腔京韵。过去用裸嗓子喊,有的配以响器,总是自自然然的;而今,一些人用扩音器放录音。最过分的是一个回收废旧电器的小贩,骑着电动三轮车,——经常翘着二郎腿,边走边在扩音器里重复播放“家电回收”,车子驶过,声音回荡,使人顿感几栋楼房在高分贝的噪声中沦陷……也有吆喝声是我愿意听的,比如一个修理门窗的骑着电动三轮车经过,叫道:

换玻璃,换玻璃,换纱窗纱门,换纱窗,修家具门窗的滑轮滑道,安装遮阳片,更换阳光板,换纱窗的来啦!

他有时重复“换玻璃”,加重“修家具门窗的滑轮滑道”一句的语气,又间或高声叫道:“换纱窗的来啦!” 嗓音响亮,神气十足,大有舍我其谁之概,让你感觉他是出身于修理门窗的世家,你家需要维修,就得请他。从声音里想象,这人应该是京郊来的小伙子,身强力壮,留着平头,面皮枣红。而实际上则是五十来岁的中年人,头发稀疏,脸色黄黑,瘦而精干。车子靠背后面是工具箱,工具箱后面镶着一块红底白字的广告板,工具箱上面还立着一块广告板,同样是红底白字。车上堆满了各种工具和材料。此人的吆喝声抑扬顿挫,颇具魔力,我有时静下来聆听。很羡慕他有一副好嗓子。我平时给学生讲课,苦于丹田气不足,声音不大,又缺少磁性,不能把有的学生从梦乡中拉回来。

我有时走过一些老胡同,留意叫卖声,但从未听到过。问胡同里的老人,他们都说很少见了。像我所居住的老小区,住户稠密,老房子多,老人也多,又是开放式的,给小商贩们提供了更多的机会。如今,在侯宝林、郭德纲的相声中,在老艺人臧鸿的表演中,还能听到一些“老北京的吆喝声”,只不过都属于表演性的,少了真正的老北京吆喝声的土气和鲜活气。

现在所能听到的叫卖声中古意犹存的大概只有磨刀剪的了。一年以前,有一个磨刀剪的五十多岁的师傅,隔十天半个月的来小区一趟。他吆喝道:

磨剪子嘞——磨菜刀——

字正腔圆,洪亮悠长。他留分头,戴茶色眼镜,系着长围裙。车子大梁上搭着黑皮袋,后座的木板上放置磨石等杂物,两边挂着工具箱。一次在路上遇到,过去与他攀谈。见我感兴趣,他怂恿我回去拿把刀剪过来磨,听他好好聊。提了几次,知道我无意,便和我聊了起来。他介绍由五块铁片串成的金闺,说“金闺”是对闺阁的美称,因为来磨刀剪的大多是姑娘、媳妇们。过去叫“唤金闺”,现在简化了,就叫“金闺”。我问,以前样板戏《红灯记》里喊:“磨剪子嘞——戗菜刀——”,您怎么不用“戗”字了?他说,现在生活中都不用“戗”字了,也就不吆喝“戗”了。他是天津蓟县人,在通州的村子里租了房子,白天骑车在城里的一个个小区间穿行。他有两个孩子,都已成家立业,做别的营生了。师傅走了,左手推车,右手腕枕在车座上,抖动金闺,发出几串清脆悦耳的声音。

《一岁货声》在“工艺”类中,记录有磨剪子的吆喝声:“磨剪子,磨剪子,戗剃头刀子。”原编者注解说,工匠多推车,有边走边敲铁片的,也有吹喇叭的。更早的时候,工匠扛着板凳,上面放置粗细磨石。除了磨刀剪,还代人清洗铜镜。现在小区叫卖的小贩们的交通工具鸟枪换炮,几乎都是电动三轮车和电动自行车,只有磨刀剪的交通工具最落后,用老旧自行车,工具和吆喝声都去晚清不远,尚有昔日的流风余韵。

已经有一年多没有听到那个蓟县师傅的叫卖声了。我所在的小区即将安装门禁,到时候,连收废品、修理门窗等的叫卖声也将远去……

2019年5月9日

作者:黄开发

编辑:吴东昆

*文汇独家稿件,转载请注明出处。