弗兰德斯——“西线”

弗兰德斯(Flanders),是欧洲纵跨荷兰南部、比利时西部和法国北部的一片低地,法语音译通常为弗拉芒。

弗兰德斯这个名字最早于5世纪开始使用,其初始语义据说有“平原”的意思。历史上弗兰德斯伯国曾归属于法兰西王国,此后哈布斯堡王朝、西班牙、荷兰以及法国都曾经先后统治过全部或部分弗兰德斯地区。

长期以来,该地区形成了相对独特的习俗和艺术形式,弗兰德斯画派在欧洲就极负盛名。随着中世纪以来毛纺织工业的发展,弗兰德斯的根特、伊珀尔、布鲁日、安特卫普等著名的工商业城市开始兴起,现在比利时仍有两个省以弗兰德斯命名:东弗兰德斯省和西弗兰德斯省,根特是东弗兰德斯省首府,西弗兰德省首府则在布鲁日。法国北部的加莱海峡省和北方省传统上也属于弗兰德斯区域,例如法国著名城市、戴高乐的故乡里尔,距离比利时西弗兰德斯省仅20-30公里,在习惯上也被叫做弗兰德斯里尔。

弗兰德斯的战略位置相当重要,它的闻名,除了是英法百年战争争夺的重要对象外,还因为20世纪的两场世界大战都曾经在这块土地上爆发,“西线”是它的战时命名——这个称呼可能更为世人所熟悉,二战时著名的敦刻尔克大撤退就发生在弗兰德斯海岸。然而相较于二战,一战在这里打得最为惨烈,一战爆发后德军发动“施里芬计划”,从北方突入比利时,借道进攻法国,弗兰德斯就完全处在这个战略要道上。在1914—1918年之间,有数百万军人在此冲锋厮杀,生命终结于巨型炮弹、马克沁机枪和毒气,尸体层层堆堆地掩埋于这片土地之下,经过100余年,大多数至今还没有得到发掘清理和正式埋葬。

“浸透鲜血的虞美人花”

1915年的春天,第二次伊珀尔战役期间,在协约国部队中充当军医的加拿大人约翰·麦克雷目睹战友的死亡,写下了一首日后广泛传播的战地诗篇《在弗兰德斯战场》:“在弗兰德斯战场/虞美人随风飘荡/一行又一行/绽放在殇者的十字架之间/那是我们的疆域。而天空/云雀依然在勇敢地歌唱/展翅/歌声湮没在连天的烽火里/此刻,我们已然罹难。”很大程度上是因为这首诗,弗兰德斯战场漫山遍野、浸透鲜血的虞美人花(Flanders Poppy),后来成为一战主要参战国家寄托哀思与祈祷和平的重要象征,在每年11月11日国殇日来临之际,人们都会在胸前佩戴一朵虞美人,或者向死去的军人献上虞美人花环以表达纪念。

比利时西弗兰德斯省的伊珀尔市中心,有一座专为纪念一战而设立的弗兰德斯战地博物馆,博物馆使用的核心象征元素就是弗兰德斯虞美人,整个城市也是处处可见虞美人。作为战争纪念物的虞美人分为两种,一种是红色虞美人,主要用来表达对亡灵的祭奠;一种是白色虞美人,相比较红色虞美人,还有祈祷和平的意义。

关于弗兰德斯虞美人,在跨国传播的语境中,还发生过一些误会。2010年英国首相卡梅伦访问中国时,正值英联邦的国殇日,官方访问团集体佩戴虞美人参加外交活动,但中国民众认为英方人员佩戴的是罂粟花,普遍比较反感,因为很多知名搜索引擎提供的词条介绍,至今仍然把Flanders Poppy 翻译成罂粟,而罂粟(生产出鸦片)对中国人民而言,曾经严重侵蚀了国民的身体和精神,两次鸦片战争在近代历史上意味着帝国主义的侵略。Poppy其实是一个涵盖植物物种非常宽泛的“科”,在Poppy之下,既有可以生产鸦片的罂粟(Opium Poppy),也有无毒无害的观赏品种,而Flanders Poppy就是后面一种,翻译成虞美人会更契合中文里的美好寓意。其实如果仔细辨识,会发现虞美人和罂粟还是有不小的差别:罂粟的个头比较大、茎粗无毛且有白粉、叶厚,而虞美人个头则较小、纤弱单薄,全株长有绒毛,最主要的是——它不可能生产出鸦片。

弗兰德斯的土壤相当贫瘠,1914年战场上几乎没有虞美人。但到了1915年,已经有记录显示被炮火摧残过的土地开始被猩红色的虞美人“点燃”。从这个时候起,士兵们的家信中不断地提到虞美人铺满大地,它在士兵们的诗歌中占有越来越重要的地位。战争为虞美人在弗兰德斯的繁盛创造了条件,连续不断的炮击扰乱了土壤,把种子带到了地表。爆炸物中的氮和建筑物破碎的瓦砾中的石灰为它们施肥。最令人痛心的是,数以百万计的人、马、驴、狗和其他动物的血液和骨头使土壤变得肥沃。战争持续得越久,死亡的人就越多,虞美人花开得也就越灿烂。在欧洲,虞美人与死亡之间的文化关联甚至可以追溯得更远,考古学家1935年在西班牙的一个洞穴中发现了一篮子虞美人(或者罂粟)果壳,放在公元前4000年的人类遗骸旁;克里特岛一座有3000年历史的女神雕像,今天仍然可以辨识出女神头顶上戴着的虞美人头饰;根据古希腊神话,虞美人花沿着莱特河流入哈迪斯,它的花瓣是血的颜色,死者必须饮下与鲜花一起流淌的河水,以忘记他们生前的世界(就像中国故事中的孟婆汤一样)。

弗兰德斯战场漫山遍野的虞美人与战斗、鲜血、尸骨、坟墓、荒野等意象相伴而生,混合了绝望、牺牲、安息与救赎的渴望;鉴于虞美人与鸦片的亲缘关系,或许还附带着麻醉与镇静的药用功能,以使战争中的痛苦更容易忍受。虞美人在一种宗教人文观的渲染下,于是逐渐演变成祭奠亡魂的关键象征,成为战争纪念仪式的一部分。每年的11月11日并不是虞美人盛开的季节,所以人们使用的一般是纸、绢制成的花或花环——这类似中国民间制作花圈的形式,虞美人的徽章则由金属、陶瓷或者木料制作。

消除翻译的误会,或许我们也就可以接受虞美人所寄托的祭奠亡灵与祈祷和平的普遍意义,但是这并不意味着全世界对于战争与死亡的理解就完全一样了,一战过去了这么多年,弗兰德斯的虞美人却很少会用来纪念牺牲在那片土地上的中国人。

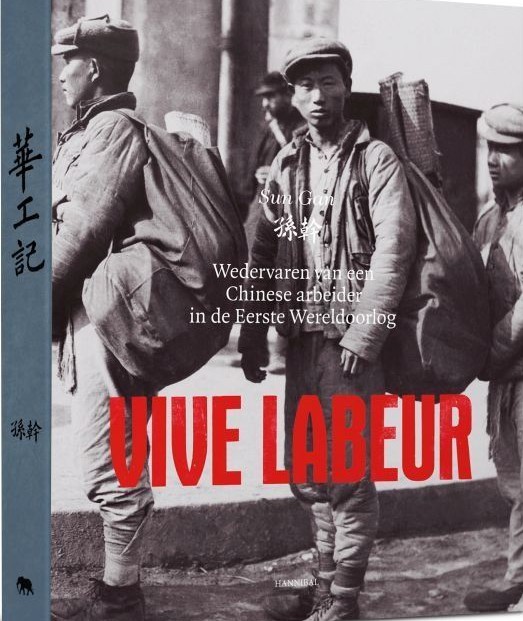

一战中的华工

欧洲西线战场,也是一战中国劳工工作、牺牲的地方。在一战期间,有14万多名中国劳工(以下称华工)——其中有8万左右是山东人——奔赴欧洲战场,为世界和平和欧洲战后重建,做出了重大贡献,很多人把生命留在了那片盛开着虞美人花的土地上。

如此大规模的华工赴欧,本来是一次非常重大的历史事件,但奇怪的是,迄今为止,无论是西方世界,还是国内民众,对于华工在一战中的牺牲和贡献仍然缺乏最基础的认知,这不能不说是一种深深的遗憾。尽管从个体的角度来说,大多数华工赴欧是迫于生计,但这并不意味着我们就可以无视他们的贡献与牺牲。如何看待华工,首先需要一种人文意义上的视角转换,即使说华工曾经是被协约国和北洋政府作为“工具”来使用,我们也必须对这种“工具”观念有所反思和批判,要重新还原为“人”的视点。事实上,华工经过战场的震荡洗礼并接受华工教育,其思想观念必然会发生程度不同的改变,我们不能再用一种凝固不变的方式看待华工主体;华工经由大规模赴欧过程中的文明接触,也展现出了新鲜生动的国民面貌,无论是对于欧洲民众还是中国知识精英都产生了强烈的冲击,正如当时参与一战华工教育的晏阳初所言,“与苦力相处,这才知道苦力的情形,知道苦力的‘苦’和苦力的‘力’,他们的体力固在吾人之上,而智力亦不在吾人之下,所不同者,只在教育的机会”,“我辈知之而不能行,有愧于此辈华工矣!”,[ 晏阳初:《关于平民教育精神的讲话》,《平民教育与乡村建设运动》,商务印书馆,2014年4月第1版第34、33 页。原载北洋政府内务部档案(1001)4813]这种思想上的触动,直接导致后来晏阳初终生从事的“平民教育”和“乡村建设”运动。

鲁迅、康有为等人对华工的贡献都做过较高评价,1918年蔡元培在庆祝一战胜利的演说中提出“劳工神圣”之说,这标志着知识精英对下层劳动者的认知发生了根本性的翻转,而且也使中国的启蒙运动一开始就具有明显的劳工解放色彩,其关联的民族国家叙事与国民意识也具有了更新的形式。如果从一个延长的时间线来看,虽然山东权益在巴黎被列强出卖给日本,但是这一悬案最终还是在华盛顿会议上得到了解决。富有意味的地方在于,山东权益的收回,很大程度上取决于华工的贡献,因此说来,华工就超越了一般意义上的移民或者契约劳工的维度,做出了重大的民族贡献和国际贡献,他们不是战士,却具有比战士更积极的和平意义。也正是由于中国劳工赴欧的经验,才启发了毛泽东等参与推动的赴欧勤工俭学运动,在欧期间,勤工俭学生与华工之间有过密切的联系,一批具有进步觉悟的华工受周恩来等人革命思想的影响,成长为早期的革命者,如袁子贞、马志远、颜世彬、王清泰等进步华工先后加入旅欧党团组织或中国共产党。

可以说,历史记忆是每个国家都不能忽视的凝聚认同的文化结构力量,如何记忆过去,实际上也关系着如何构造未来。起初我把华工问题放置在“国民记忆”的脉络上进行追溯,思考华工国民意识的生成以及对国家政治的参与。的确,一战及其政治后果——五四运动深刻触发了中国民族主义思潮的高涨,华工作为一战的直接参与者既经历了战场的恐怖与震撼,深感国家之间竞争之残酷,由此自然萌发朴素的认同与国民意识。有可靠的史料证明,在欧华工参与了抗议巴黎和会“山东权益案”的政治运动。弗兰德斯战地博物馆收集了中国代表团在拒签合约前后收到的声援电报,其中有一份就来自于一位叫Feng Chi Ling 的华工,这位华工在电报中表示,中国代表团的拒签之举得到华工的全心支持,如果需要,他们甚至可以献出自己的鲜血和生命。因此我们看到,在五四运动这一历史时刻,实际上还有着更为广泛的、跨越欧亚大陆的国际劳工、青年互动。所以后来我就把关注的方向进一步调整到“文化记忆”上来,相比较国民记忆的内部视角,文化记忆会超出民族国家的理论框架,在处理更具普遍性的文明、世界主义和国际劳工运动等问题时,更具有理论阐释的潜力。

跨越百年的追寻

与弗兰德斯结缘,始于上海大学与比利时相关研究机构的合作。2018年10月,一战终战一百周年来临之际,我和根特大学哲学教授、欧洲汉学会主席巴得胜作为主要的组织者举办了“一战与中国新文化运动”联合工作坊,会后,工作坊论文在全英文学术期刊Critical Theory(《批评理论》)出版了一个特刊。在这次会议上,我特别提出了有关一战华工“双重遗忘”的问题:一重遗忘是海外的遗忘,一战战胜国在战后很长的时间里,无视华工的贡献与牺牲,导致华工在一战战争史和欧洲战后重建史上被无情地抹去;另一重遗忘是在国内,由于历史的动荡和史观的歪曲,有关一战华工的历史记忆基本是一段空白。2019年7月我又邀请弗兰德斯战地博物馆馆长邓多文、西弗兰德斯孔子学院院长冯浩烈、南开大学张岩等在上海举行了以“一战华工研究的共同视角”为主题的联合工作坊。在这个基础上,并经多位比利时同行的协助,最终促成了上海大学“一战华工弗兰德斯战地寻踪”暑期研习营的赴欧之行。

研习营成员都是从我的课堂和指导的项目团队中选拔的本专业的同学,对一战和新文化运动的背景有一定的了解,有些同学还参与了此前开展的国内华工调研,研究生同学已经系统阅读过梁启超、杜亚泉、蔡元培、晏阳初等人关于一战以及华工的论述,包括科玄论战、东西方文化论争等文献,这为调研的顺利开展打下了一定的专业基础,但是所有的同学都是带着好奇与忐忑第一次走出国门,也让整个调研过程充满了挑战和趣味。

弗兰德斯战地博物馆馆长邓多文说,这是继一百年前华工在此地参加战后重建之后,第一批成建制到达弗兰德斯伊珀尔的中国青年群体。一百年前,十余万正值青春年华的中国劳工穿越战火来到这片燃烧着的土地;一百年后,又有一群年轻人追寻着他们的足迹而来。硝烟早已经散去,战争的痕迹掩藏在和平的生活后面,人们用异样的目光打量着这些充满朝气的东方面孔,眼里同样充满了好奇。

来到西弗兰德斯的第二天晚上,同学们就在梅宁门为牺牲的华工庄重地献上了一束虞美人花环。

作者:杨位俭

编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。