杨志成的第一本书

车缓缓靠近人行道,88岁的杨志成早已躬身起立,车门一开,一个箭步冲下,几乎是连奔带跑“扑”向242号的铁门,双手和目光都紧紧抓住了栏杆:“是它,the house baba built(爸爸造的房子)!”

3岁来到上海,17岁离开,再回来时,他已和这栋房子一样饱经沧桑。“我回国的次数不超过一只手,来惇信路的次数更少。” 1990年代,2002年和2019年的12月7日这一次。

第一次回上海寻根,杨志成是和姊姊Fifi同行,Fifi 还在已被改造成职工宿舍的楼前留了一张时髦的影。到了2002年,他带着两个领养的中国女儿回沪,Fifi已经故去,没有人陪他在惇信路上走走聊聊分享童年记忆了。杨志成“深深感到寻根之旅那么孤单”。当他举起相机时,9岁的大女儿忽然指着铁门上的一个图案说,Eddy你看,他们把Y字装倒了。可是我知道这是你爸爸设计的Y,代表YANG(杨),是不是呢?

“那一刻,我突然有一种冲动,要为这栋房子做一本图画书,要把这份记忆传递给下一代。”

杨爸爸造的房子

我把我的心放在了书里

第一次见到杨志成先生,他就和我说,我要把我的“做书的态度”讲给你听,希望你传播这个态度。他说做书就像种树,每一棵都有不同的方向、不同的生长、不同的命运,当然还有不同的气质,但又有一个共通点:它们都非得拥有创作者的灵魂不可,“我把我的心放在了书里”。

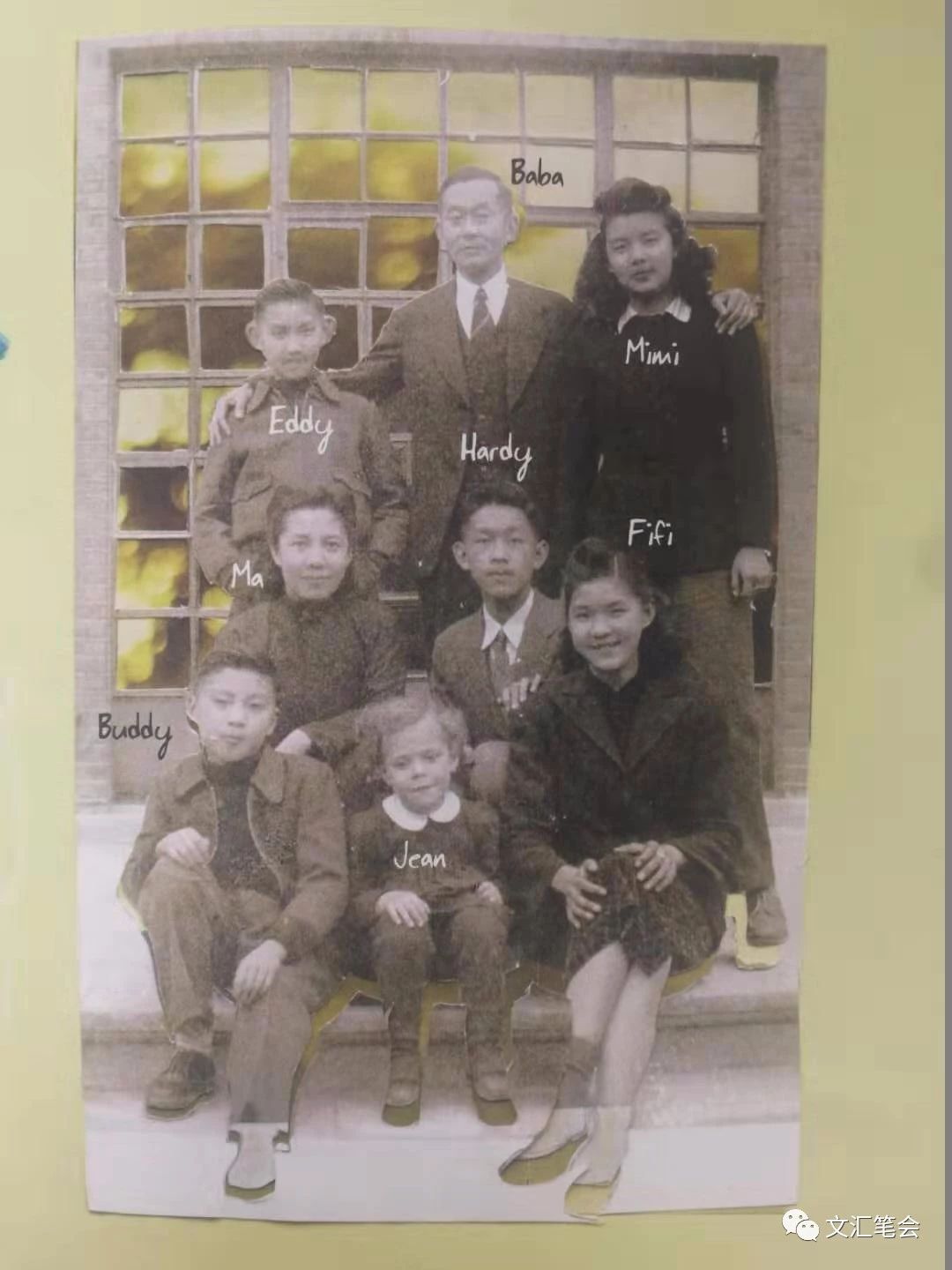

绘本The House Baba Built(《爸爸造的房子》,中文版尚未出)的创作不同以往,杨志成搜集了家族成员收藏的大量的旧海报、老照片。当他把泛黄的碎片拼到一起时,记忆的温度复苏了,心之所属浮现了。 绘本里不仅有战火中方舟一般的房子,还有浪漫又智慧的爸爸为五个孩子建造的游泳池、跷跷板,春天养的蚕宝宝,夏天斗的蟋蟀王,妈妈为补贴家用早起烘焙的纸杯蛋糕,“乱入”的德国犹太“六妹”路美丽……

全家福

物是人非。书的结尾展示了一封杨志成珍藏半个多世纪,“会褪色但不会消失”的信,那是爸爸留给五个儿女的亲笔:“亲爱的孩子们,你们须将此作为人生第一信条记下:生命不可能有真富足和真意义,除非你与他人共同分享。人生的价值与快乐,不在于你为自己做了多少,而在于你为他人成就了几何。”

为什么这封英文信的落款是1963年,而邮戳是1971年?杨志成先生解答了我的疑问:这封信是父亲1963年托人辗转带给在香港的女儿的,过了好几年后,在美国的杨志成才有机会读到。书中的邮戳和邮票都是杨志成“造出来”的。1971年父亲去世,杨志成没能见到他最后一面,这个年份由此变得那么刻骨铭心。他在一张邮票上画了美国黑斯廷斯(Hastings)的榕树,像极了上海圣约翰大学草坪上的那棵。父亲曾是圣约翰大学的教授、最后一任校长,杨志成小时候常去圣约翰“找爸爸”,其实一心想的就是去那里爬树。另两张邮票的图案是北京人民大会堂,那也是“爸爸造的”,他是中国第一代建筑结构工程师。爸爸的名字“杨宽麟”很多人都不知道,但是爸爸造的房子,在杨志成和几代中国人心中,都是重要的存在。

“以后你会知道你是中国人”

第一个向“魔法童书会”力荐杨志成先生的,是美国童书历史学家伦纳德·马库斯先生,我记得他由衷地赞叹:一位华人能被美国童书出版界、读者接纳、尊重,成就卓然,太不容易了。杨志成曾三次获得美国图画书的“奥斯卡”——凯迪克奖(两次荣誉奖Honor,一次金质奖章Medal),两度被国际青少年图书联盟(IBBY)美国分会提名国际安徒生奖,2016年还被美国插画家协会授予终身成就奖。

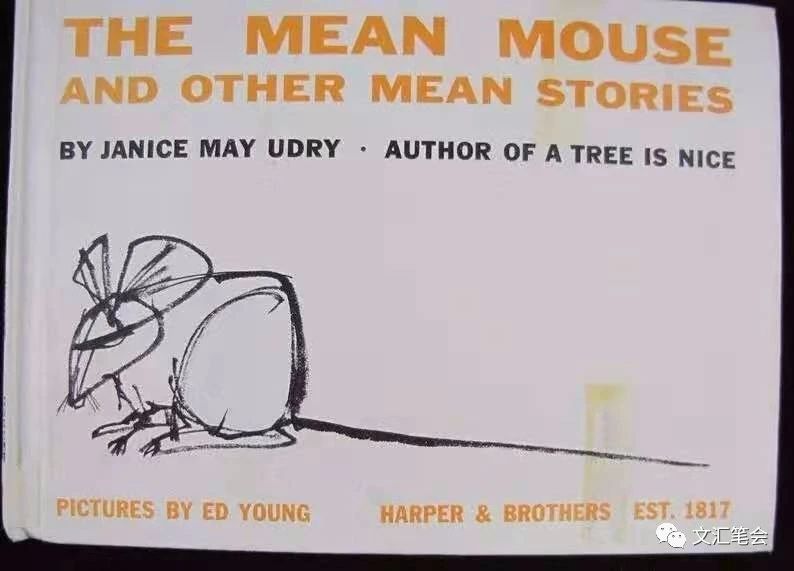

而很少有人知道,他30岁第一次去投稿的模样。美国《号角》杂志前总编辑、著名童书专家安妮塔·西尔维(Anita Silvey)曾在《给孩子的100本最棒的书》(王林译)中写道:那时的杨志成穿着很随意,他带去的画稿中,有的画在纸巾上,有的画在废纸上,放在一个棕色的购物袋里。门卫认为他是搬运工,就指了指后面的货梯。甚至前台也很犹豫是否带杨志成去编辑的办公室。但是,著名的童书编辑厄苏拉·诺德斯特罗姆仔细看过杨志成的“草图”后,当场就给了他一部书稿。没想到杨志成竟也当场回绝了,因为他那时不太赞同以拟人化的手法塑造动物。厄苏拉不死心,坚持让他把书稿带回家思考一下插图,这才有了杨志成的第一本插画书 The Mean Mouse and Other Mean Stories(《讨人嫌的老鼠和其他讨人嫌的故事集》。能入厄苏拉“法眼”并让她如此坚持,可见当年的杨志成已显示出了艺术天分。

杨先生以“做书的态度”为题向我传道:敬畏书,要将它置于神圣的位置。心无旁骛,千锤百炼,莫取捷径。

“可是我在20岁前并不是这样想的。”他在“魔法大师班”的演讲中写下一个“混”字:两只懒虫浮于水上晒太阳,“这就是20岁前的我”。杨志成是在自香港去美国的船上度过20岁生日的。行前族中的一位长辈给了他1000美元:“这就是给你的全部了。这1000美元,你的哥哥没有用到,因为他获得了奖学金;你的姐姐也没有用到,她也有奖学金。以后就看你的了,多一分钱都没有。”

接下去的话,让杨志成记了一辈子:“你到美国以后,你不但要负责你个人的事情,你是中国人,你以后做的事情也是在替我们做。做不好,这扇门就因你而关了;做得好,你就为后人开了一条路。你是中国人,以后你会知道你是中国人。”

初到旧金山的杨志成,因为成绩不好,只能就读社区大学。但是他奋起猛追,一年下来门门功课都是A,很快就考入了艺术学院。

“我在东方学西方,到了西方才开始学东方。”每每说到自己的艺术创作,杨志成都会提及一位恩师——郑曼青。这位精通诗、书、画、拳、医的“五绝老人”不仅医好了杨志成久治不愈的膝盖伤,还带给他东方哲学启蒙。比如一起散步时,他会启发杨志成潜心端看树枝上的“气”,那冒出的新芽,枝叶生长的方向,遒劲的老根,树间的清风,乃至周遭的石头和路人,这些“天、地、人”都构成了东方哲学里的“气”。老师教杨志成必须将自己化身为一棵树,才能领略这“天、地、人合一”,他说,你有这么好的中文名字,为什么不用?“杨”,就是一棵树在阳光中生长。

杨志成跟随五绝老人练习太极,领悟汉字。“过去我画画必须仰赖双目所见,拜师后我懂得临摹的画作是死的,我要画出事物在我心中激发的想法。不再是从眼到手的创作,而是从心到手的创作。”他的Voices of Heart(《心的声音》,上图)以图画说文解字,讲述了26个汉字与“心”的渊源。这本充满中国哲学智慧的书,成为西方读者特别欢迎的礼物书。杨志成创作的绘本中,许多本的封面或扉页上都有他刻的印章。别说西方读者完全看不懂,就是拿给当下的中国读者看,这些印章也只不过是一个个装饰图案。那为什么还要刻?“我不管别人能懂多少,但我自己要知道我是中国人。”

既然是民间故事,

我就用最民间的表达方式

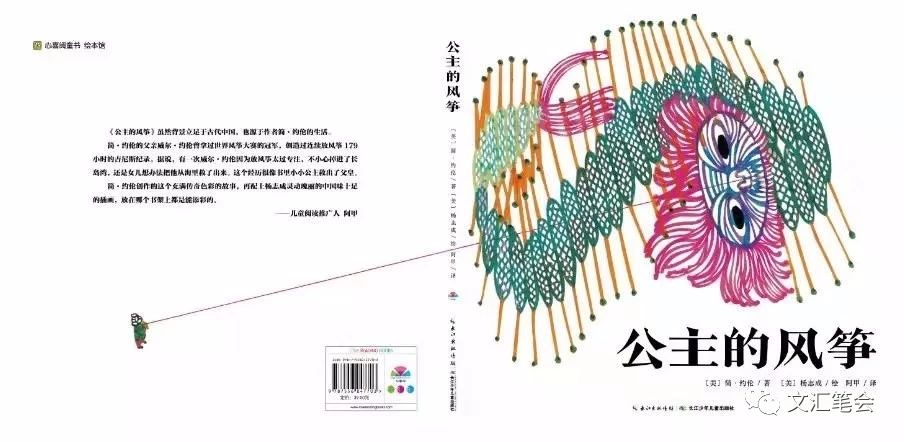

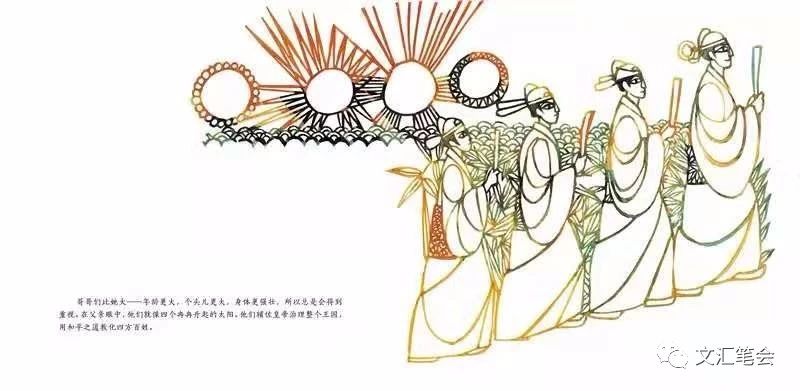

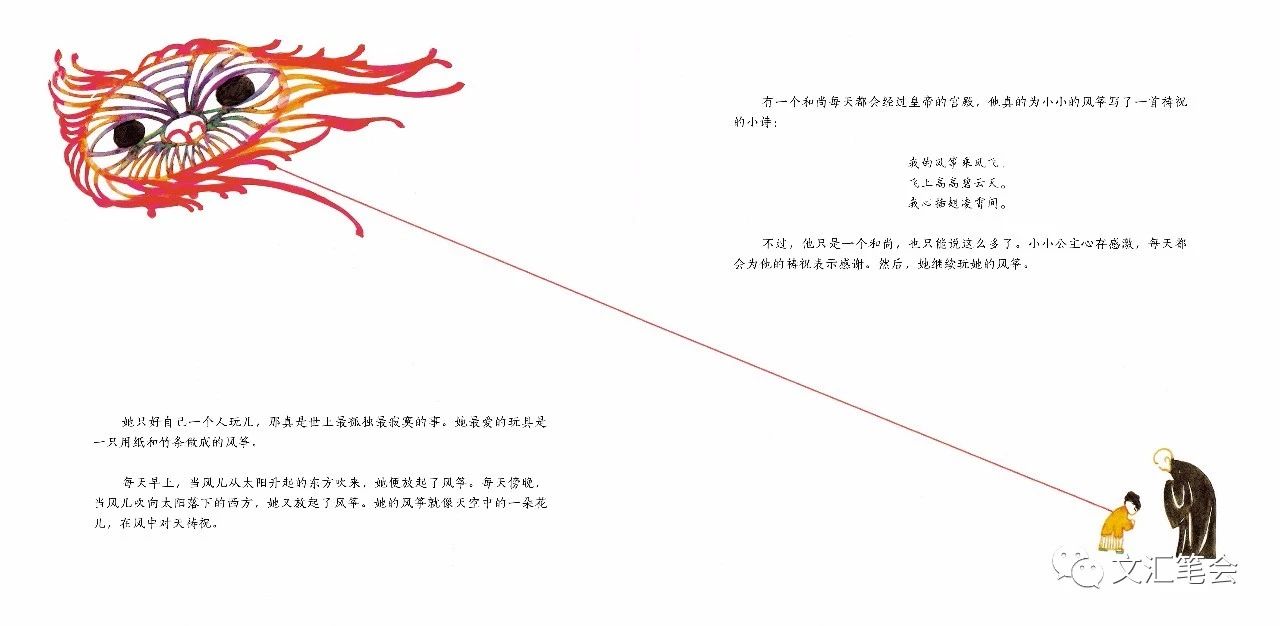

杨志成第一本获凯迪克奖的插画书是The Emperor and the Kite (中文译作《公主的风筝》)。此书的文字作者是美国作家简·约伦,她借了中国民间故事的“壳”,其实是向自己的父亲,一位世界风筝大赛冠军致敬。

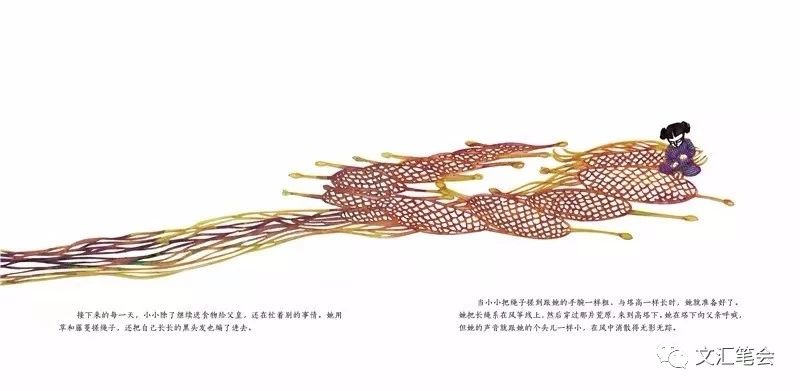

“西方作家最终要讲的,还是西方故事。而我要用中国的方式讲中国的故事。”杨志成为了这只“风筝”学起了剪纸,剪不成功就画好依样用刀片刻,然后再刷上颜色。“既然是民间故事,我就用最民间的表达方式。”不仅剪纸是地道的中国味,色彩是地道的中国味,在画面构图上,也有意设计了大量的留白,让风筝带来的那股清风和气韵,让东方的智慧与禅意,在书页间流动。

《公主的风筝》

还有一位外国作家朋友专程跑去杨志成居住的小镇,请他为自己的《田螺女》故事插画。当杨志成提出用黑白两色来表现故事时,作家大为吃惊,田螺壳的内层有彩虹般的光泽,丰富之极,每动辄变,怎么可能是黑白的呢!杨志成坚持先试黑白的,效果令作家相当满意。“这也是从中国画里获得的启发。”

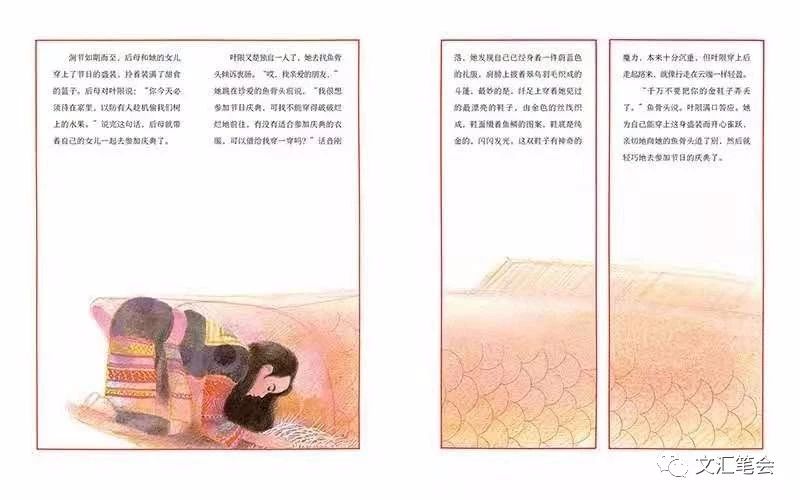

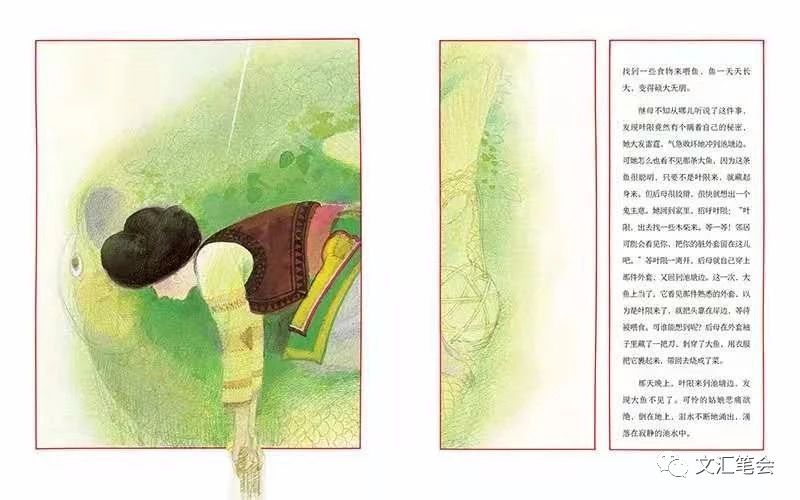

蒲蒲兰今年引进的杨志成的《叶限》,很多人为它激动,因为杨先生画了一个比西方早1000年的中国版的“灰姑娘”。叶限是唐代小说《酉阳杂俎》里的人物,成型于公元9世纪,比1812年《格林童话》里的《灰姑娘》要早,比1967年《鹅妈妈故事》里的《灰姑娘》更是早了一千年。但杨志成为此故事做了大量背景研究后,发现了问题:这是一个苗族故事,发生在中国西南边陲。而唐朝时的苗族人,是赤足的!灰姑娘的故事,没有鞋子怎么讲?

“世界上这么多灰姑娘的故事,大家都知道,为什么再加一个中国的灰姑娘故事?没有读我就知道这个故事,为什么还要去讲一遍?就是为了证明中国也有这故事?”

做书的敬畏之心,令他把《叶限》的创作搁下了整整两年,但这两年中,他并没有停止寻找“灰姑娘”的那只“舞鞋”。他去美国俄亥俄州一所小学做讲座,听说学校里有一座私人捐赠的图书馆,那儿有捐赠者毕生收集的中国书籍,顿时来了兴趣。他在馆藏中搜寻,发现了两个木刻,描绘了唐朝时苗族人的舞会,他们平时赤足,但跳舞时一定是穿鞋的!

原来叶限姑娘是有鞋的,故事成立了!

接着他去美国的一个越南文化展上反复临摹(因为越南的服饰与中国云南接近),又托在北京的兄嫂去北京的苗族展览上摘抄、临摹,这才有了叶限姑娘的发式,有了叶限姑娘的衣着,有了叶限姑娘的纹饰,有了一个血肉丰满的“中国灰姑娘”。若干年后他得以见到苗族文化专家,请对方看自己的画稿,专家评价:细节全都对!

《叶限》

每一部书,都是我的终极之作

“魔法大师班”的台上摆放着一只瑜伽球,活动开始前,大人小孩纷纷猜测莫不是有什么余兴表演?当杨志成先生坐到球上时,全场一片惊叹、手机频闪。

但,这不是什么活动创意,更不是作秀,“为什么我要坐在瑜伽球上演讲?因为这个球就是我的立场。”杨志成先生说,“球有很多的点,每一个点都不同。同样,人生不是一个平面,而是一个球,坐在每一个不同的点上,都会看到不同的世界。”

他的创作世界,也是一个球,“我最喜欢的作品永远是刚刚完成的这一部,我也把每一部作品,视为自己的最后一部,不,是终极(ultimate)之作。”剪纸插画《公主的风筝》获凯迪克奖后,他就再也不重复剪纸的创作手法了,“每一本书如果做出来都一样,那就是永远坐在了一个点上。”

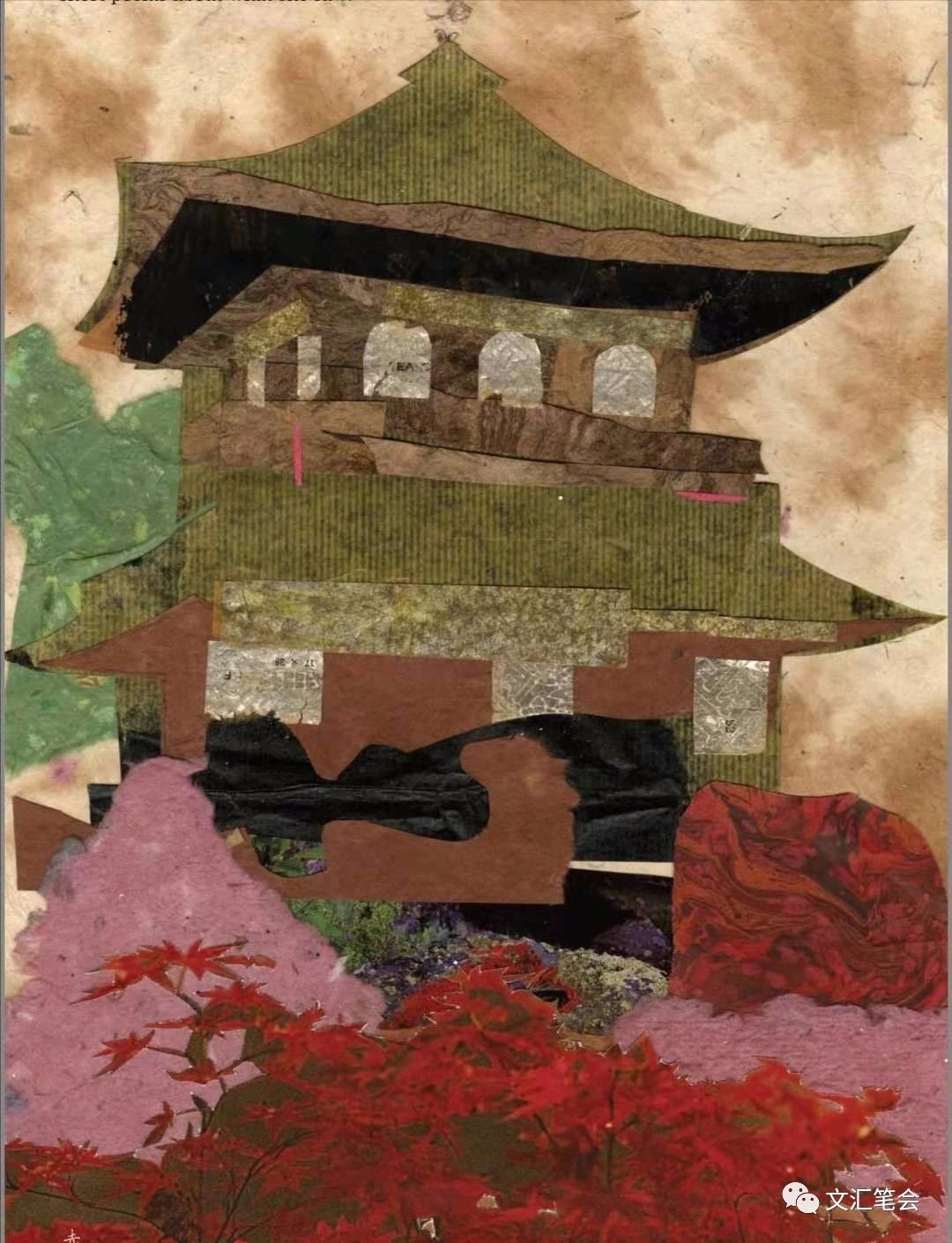

我曾听到不止一位国际绘本专家盛赞杨志成先生是一位“实验家”,惊艳童书圈的那本Wabi Sabi(中文译为《侘寂之美》,尚未引进)就是一例。“Wabi Sabi”通常被译为“侘寂之美”,一个非常日本的词,指在简单、自然、谦逊、不完美甚至是残缺中发现美与和谐。与其说它是一种理念,毋宁说它是一种感觉,只可意会难以言传。故事讲述的正是一只叫“侘寂”的猫,寻找“我的名字到底是什么意思”的旅程。

《侘寂之美》

杨志成花了整整两年的时间,做出了这种感觉,透过寻常与暗色的那种温暖与舒心。

在一个大雪纷飞的清晨,他驱车赶往编辑家,将画稿匆匆放到门口,就送重病的太太去医院了。

接下来求医奔波、心力交瘁的日子里,他根本顾不上什么“侘寂”,直到四月开春了,他电话编辑征询意见,这才知道对方根本没有收到画稿。登报寻物、找警方帮助,能试的都试了,依然一无所获。转眼就到了六月,距离截稿期限只剩四个月,手头只有原稿的一些照片。杨志成毅然决定重做一本——既然原来的已经不复存在,那正好开始全新的创作。他选择了更符合“侘寂”本意的材质来展现东方美学,他把女儿也邀请加入创作,既加快了速度,更加入了少年人对侘寂的体验,也帮助女儿获得了自我表达的信心。花四个月重塑的“侘寂之美”,效果超过了他之前两年做成的第一版。

“侘寂猫”最终找到了自己生命的意义,书最终入评《纽约时报》2008年十大绘本,而他的夫人在2007年去世了。“有磨难的书总是让我记忆深刻,它们令我成长。”

我们的努力和经历,包括那些失败,永远不会虚掷

网络上关于杨志成的报道中,常会出现一张《快乐王子》的封面,但谁也说不清它为什么会反复出现。“因为这本书花了整整半个世纪才问世!”他说。

杨志成7岁那年,父亲给他讲了一个王子与燕子的故事,令他十分感动,念念不忘。之后他进入童书圈,逢人便打听有没有这么一位“快乐王子”的童话。偏偏杨志成请教的人都不记得有这么一个故事了,因而他一度以为这是父亲自己编出来哄儿女的——谁让父亲那么会讲故事,一说起来就天马行空呢。

一直到1971年杨志成40岁那年,有次去意大利走亲戚,临睡前在主人家的书房里随便看看,无意间发现了一本《王尔德童话集》。王尔德也写童话?没想到翻开第一个故事就是《快乐王子》。“那晚我一夜无眠,一页翻过一页,怎么也停不下来。一时间,7岁时在晒台上乘凉听爸爸讲故事的情景不断涌现。”他用手抄的方式将整个故事完整地记录在自己的素描簿上。

第二天一早杨志成就开始动笔画《快乐王子》,他把故事的发生地设置在意大利,去教堂寻找天使的形象,去博物馆查考场景样貌。“记得第一张画就是一只燕子飞进意大利的一个城市。”他回美国后与编辑交流创作设想,没想到那位编辑因为自己不喜欢这个故事,随口编了个理由,说“欧洲刚刚才出了一本绘本版的《快乐王子》”,让信以为真的杨志成再等几年。

这一等就到了1978年,杨志成在意大利博洛尼亚童书展上偶遇一位瑞士出版人,对方表示很喜欢杨志成的创作,想约他画一本书,但又吞吞吐吐,生怕他不喜欢这个故事而一口回绝。当瑞士出版人说出《快乐王子》这个书名时,杨志成又惊又喜,脱口而出:我已经几乎画好了呀!

为了给故事找一个最合适的发生地,几经考证,杨志成决定把背景改到奥地利。但没想到瑞士出版人强烈反对,说《快乐王子》可以是任何一个国家的王子,唯独不能是奥地利的,理由说来叫人哭笑不得——有些瑞士人不喜欢奥地利人。杨志成又试着把故事放在王尔德的故乡英国,但终于因为英国人的“冷”与这个故事的浪漫调性不搭而放弃。最终,他让《快乐王子》矗立在法国,所有的建筑、场景和服饰的绘制,又根据法国的重新来过。全部完成后,编辑又建议他改为孩子更能接受的讲故事的方式,好家伙,再做一版。

从1938年7岁时一只燕子掠过杨志成的心头,到1971年他40岁时画下第一笔,直至1989年他58岁时《快乐王子》成书出版,“这是我创作最久的书。每一本书都有自己的命运。”“中国有个成语叫大器晚成,我们的努力和经历,包括那些失败,永远不会虚掷。”

杨志成告诉我,他的下一部作品带有自传性质,讲述他的绘本创作。他将从自己创作的100部作品中选出15部“具有突破性的”,串起整本书。“这15部作品代表了我的修养。读者看你的书,到底在看什么?看技法?看故事?最终其实是在看创作者的修养。”

和他相处的两天,听他多次说:“天才是开始,人才是你自己的修炼。”“恭敬的才是人,不恭敬的不是人。”“创作者要听从内心,故事是由心灵而发生。”

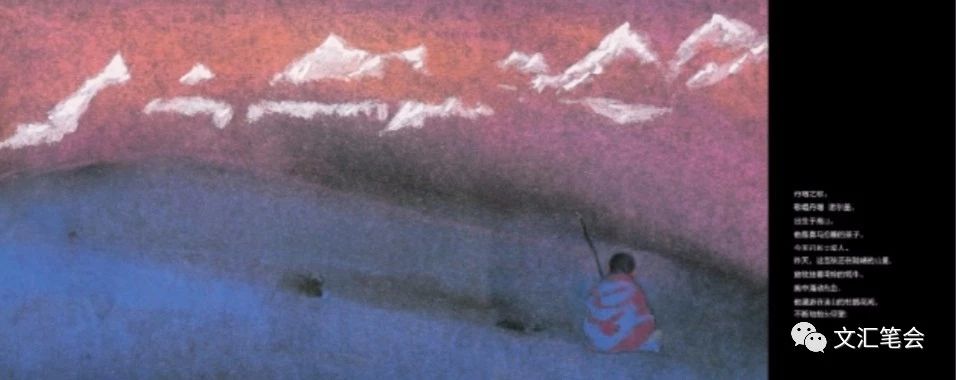

不同于西方插画家,杨志成在多部作品中都会附一篇“作者的话”或者“绘者手记”。他2006年创作的《雪山之虎》,记述了人类第一次成功登顶珠穆朗玛峰。书中,杨志成不仅展现了珠穆朗玛峰向夏尔巴男孩丹增·诺尔盖的召唤,也借描绘攀登之艰险表达了丹增对雪山、对大自然的敬畏。

《雪山之虎》

他在手记中写道——

2006年,《雪山之虎》英文版出版,受到好评。但很明显,这本书并不属于那种“热点”类型。又过了几年,我被邀请去印度,参加当地一所美国学校举办的绘本工作坊。当时有很多粉丝排着长队等我的新书签名,这其中包括一个五口之家——他们带来了一大摞《雪山之虎》要我签名。

我向这家的父亲解释这本书是关于攀登珠穆朗玛峰第一人的。他说:“我知道,那是我的父亲——丹增·诺尔盖”。然后,他告诉我,《雪山之虎》抓住了他父亲攀登珠峰的精神精髓。夫复何求?这句话是我所得到的最大褒奖。

当我摘抄下这段后记,泪水也止不住地淌下。我知道,我遇见了一位大师。

杨志成先生坐在瑜伽球上和本文作者对谈

本文配图均由作者提供

作者:张 弘

编辑:吴东昆

*文汇独家稿件,转载请注明出处。