梅光迪(1890—1945)留美时期照片

近二十年来,我一直在苦苦“寻找”一个人。这个人,他终生只做了两件事,读书和教书。他从乡村私塾,一直读到省城,再读到东方第一大都市上海,继而漂洋过海,先后就读于美国的三所大学。计算下来,他的五十五年人生,差不多一半时间,都在做苦学生、穷学生。剩下的将近一半时间,他都在做另一件事:教书,从初设立的私立南开大学,到刚由南京高等师范转型组建的东南大学,继而又应聘到曾经就读过的哈佛大学,最后执教于国立浙江大学。临终前两个多月,他还在住所带病为学生讲课。

这样一个苦学生,一个穷教书匠,他却不看重物质,竟说过“让有一人非为金钱而来美”的极度清高的话;他也不稀罕所谓名誉,一生读书、教书,却不轻易落笔写书,到死也没发表过几篇文章。他的友人称他是“大的小孩子”;他的美国弟子引孔子的话,称他为“君子儒”。

这个人,就是第三批庚款留美学生,现代教育家,“《学衡》派”创始人之一梅光迪。

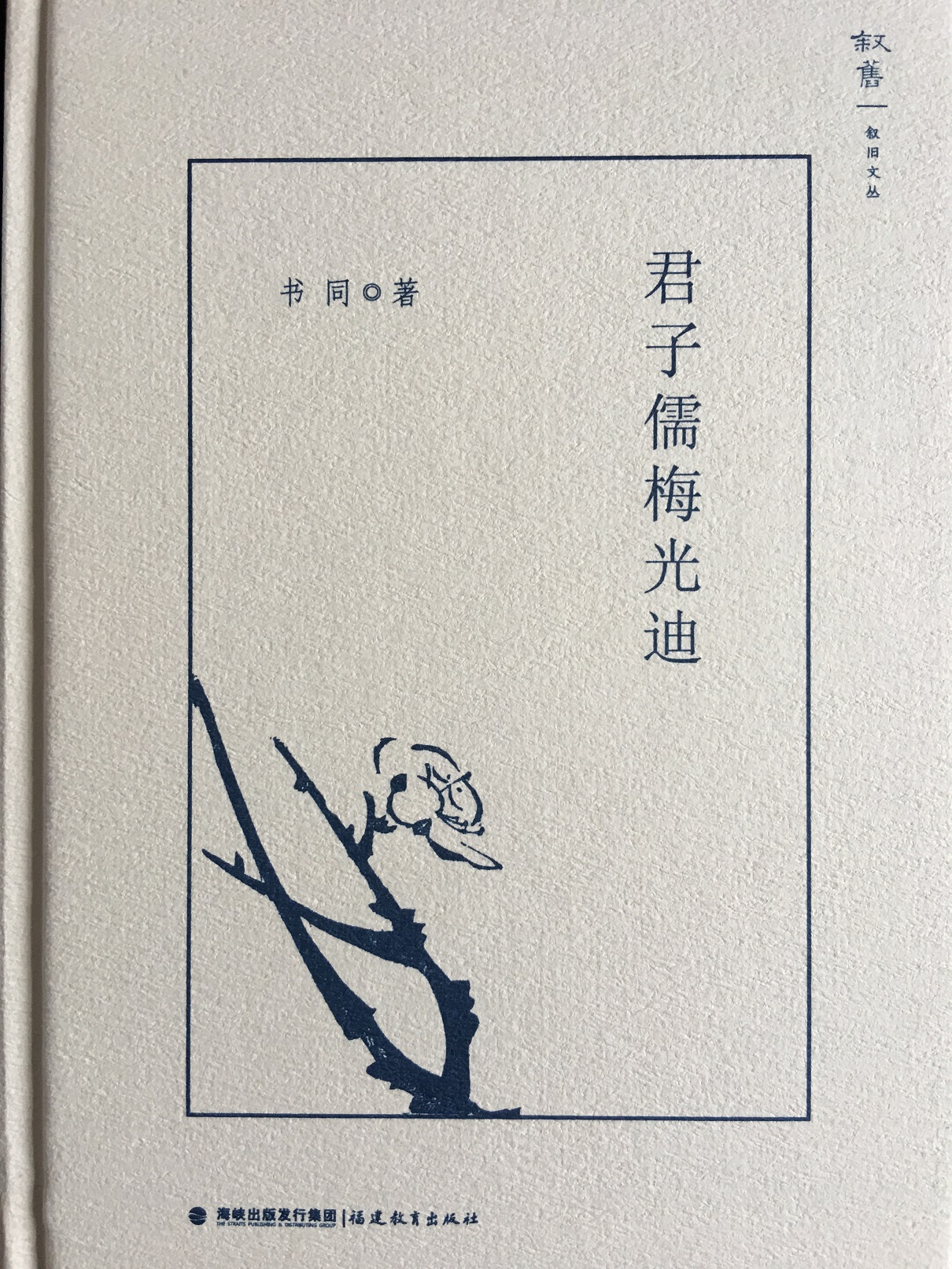

《论语·雍也第六》记孔子对子夏说:“汝为君子儒,无为小人儒。”大概这是“君子儒”一词最早的记载。对于“君子儒”,通常的解释是“高尚的儒者”。但也有各种别的解释。纵观孔子关于“君子”与“小人”的多种表述,如“君子不器”、“君子喻于义,小人喻于利”、“君子和而不同,小人同而不和”、“君子周而不比,小人比而不周”、“君子坦荡荡,小人长戚戚”,还有“君子成人之美,不成人之恶;小人反是”、“君子求诸己,小人求诸人”等等,可见释“君子”为“高尚的人”,大体不错。我在考订、撰写《君子儒梅光迪》一书时,大体上遵循上述关于“君子”的释义,努力还原一个“高尚的儒者”形象。

光绪十六年(1890年)农历正月初二,梅光迪出生于安徽宣城。他出生时,正赶上所谓“数千年未有之大变局”的清朝末年,其一生之幸以此,不幸也以此。1910年,他与胡适、竺可桢等一同参加第二批庚款留美考试,因理科成绩不佳落榜。第二年继续奋斗,终于被录取。

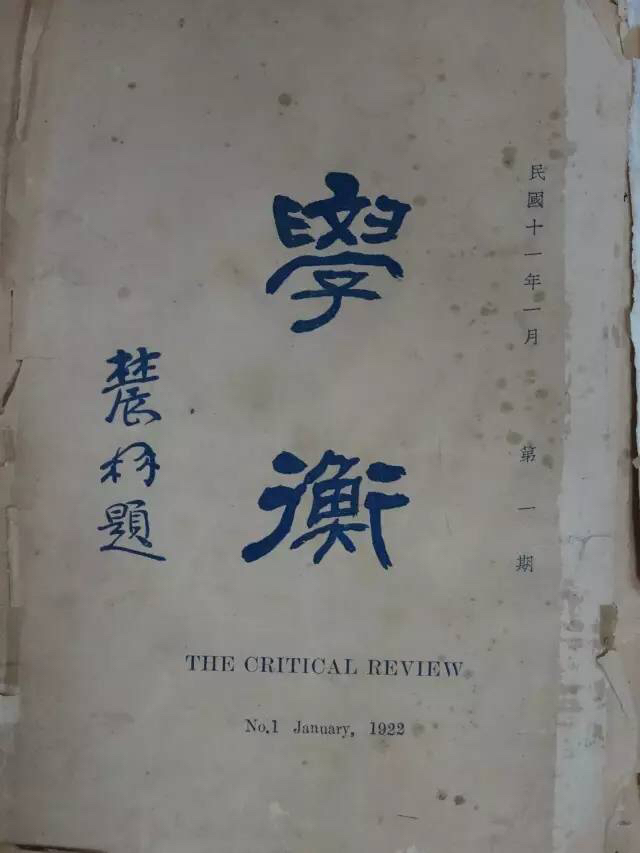

《学衡》创刊号

因为创办《学衡》,以及与胡适等人的白话文言之争,梅光迪被视为“顽固”“守旧”。这实在是天大的冤枉。他重视国粹,但并不排斥西方文化(文明)。而他的重视国粹,实际上主要是偏爱孔子为代表的儒家人文思想。他曾作《孔子的风度》一文,赞孔子的人品为“极则”。据他研究,孔子最恨三种人:一为贪官蠹吏;二为自命放达、玩世不恭,而实一无所长者;三为乡愿,即所谓“德之贼”。他又引述英国大儒狄更生的话,分人为两种:一为禀性狷洁,专与众人立于反对地位,自取失败,自蹈祸机,一事之来,则左右顾虑,无实行能力,而于实行家之言动,则吹毛求疵,引起其热烈反感。自古大宗教家、大革命家、大思想家、大文艺家,皆属此种。另一种人,和光同尘、随时俯仰,以成功为其准则,故生于尚武时代,则为军人,生于宗教时代,则为僧尼,生于拜金之现代美国,则为银行家,为巨商。这第二种人,即中国所谓“乡愿”。

无疑,在做人立场上,他向孔子看齐,唾弃乡愿,一生要努力做一个重精神轻物质、重独立不附和的“正人君子”。

梅光迪全家合影

1913年7月3日,他给胡适写了一封信。信中说:“迪谓古今大人物为人类造福者,皆悲观哲学家,皆积极悲观哲学家。何则?彼皆不满意于其所处之世界,寻出种种缺点,诋之不遗余力,而立新说以改造之。孔、老、墨、佛、耶、路得、卢骚、托尔斯泰及今之社会党、无政府党人皆此一流。”还说,尚有一种消极悲观哲学家,以人世为痛苦场,为逆旅,而以嬉笑怒骂或逍遥快乐了之,如杨朱、Epicurus(伊壁鸠鲁——编辑注)及吾国之文人皆属此流。

但他的思想之新,还不仅于此。他说:“有悲观而后有进化。西洋人见人生有种种痛苦,思所以排除之,故与专制战,与教会战;见人生之疾病死亡,遂专力于医学;见火山之爆裂,遂究地质;见天灾之流行,遂研天学及理化。此皆积极悲观,因有今日之进化。吾国数千年来,见人生之种种痛苦,归之于天,徒知叹息愁苦而不思所以克之,此纯属消极悲观,所以无进化也。同一悲观,一为积极,一为消极,收效相反至于如是。明于此,即可知中西文明与人生哲学之区别矣。”还意犹未尽地说:“今人多谓西洋人生哲学为乐观,东洋人生哲学为悲观,而不知皆为悲观,特有积极消极之不同。此迪所独得之见。”

我1994年第一次走进梅光迪的故乡,那是皖南青弋江畔,一个叫西梅村的极普通的小村落。后来又沿着他求学、工作的足迹,去安庆,去上海,去南京,去杭州,去贵阳,去遵义,去美国,每一次探访,都似乎更走近他一步。2015年春,为纪念梅光迪逝世70周年,我写了《君子愈多,则社会愈良》一文,发表在文汇报“笔会”上。文章被在福州的老同学孙汉生兄读到,他建议我用这种体例和笔法,写一本梅光迪的小书,由他们来出版。我深受感动和鼓舞。

2017年夏,《君子儒梅光迪》书稿完成后,我来到遵义,见到梅光迪当年房东李筱荃的孙女李永颐。老太太已八十六岁,但思维敏捷,耳聪目明。她说:“梅光迪长得很帅,是个美男子,爷爷叫我们喊他‘光迪伯’,喊竺可桢‘竺爷爷’。”我说:“梅光迪与竺可桢是同年,都是1890年出生,为什么一个叫伯伯,一个叫爷爷?”她爽朗地笑着说:“我也不晓得噻。”

贵阳黔灵公园是梅光迪的长眠之地。墓地被一丛矮灌木遮蔽着,无声无息,如果无人指引,颇难发现。梅光迪的名字刻在一方石碑上,碑前放着几枝残菊。站在墓旁,我不禁想起竺可桢所撰挽梅光迪的对联:李杜文章陶明气节公自大名垂宇宙,黔山埋骨湘水招魂我来万里哭朋俦。我实在想不出比这更好、更恰当的语言,来表达我此刻的心情。

因为梅光迪,我有幸结识许多朋友,包括最早提议我写梅光迪传记的段怀清兄,编著梅光迪研究资料最多的眉睫老弟,帮助查阅《学衡》等资料的沈卫威教授,协助搜寻梅光迪藏书的李杭春先生,帮助联系梅光迪房东后人的周远德兄,等等,不能一一述及。在这些师友中,梅光迪宗亲梅铁山老师,梅光迪长孙梅务虚先生,给予鼓励帮助尤著。当我那天把《君子儒梅光迪》样书送到务虚先生手上时,一向不善交际的他,坚请我“一起去小馆子坐坐”,几天之后又电话告诉我说:“你把事情都讲清楚了。”这些点点滴滴,时至今日,依然历历在目,让我时时想起梅光迪的“君子之风”。

“君子愈多,则社会愈良”,这是梅光迪一贯坚持的“人学主义”的观点。他在1916年12月28日给胡适的信中说:

孔子之言曰,君子修其身,而后能齐其家,齐其家而后能治其国……欲改良社会,非由个人修其身,其道安由?……吾国之文化乃“人学主义的”(Humanistic),故重养成个人。吾国文化之目的,在养成君子(即西方之Gentleman and scholar or humanist也)。养成君子之法,在克去人性中固有之私欲,而以教育学力发达其德慧智术。君子者,难为者也。故无论何时,社会中只有少数君子。其多数乃流俗(The profane vulgar)而已。弟窃谓吾国今后文化之目的尚须在养成君子。君子愈多,则社会愈良。

浙大校刊纪念梅光迪专辑

这些话,是正当“实用主义”大行其道,多数人以作政客为荣、以成富商为能的时代,自然显得“不合时宜”。但其可贵处,也许正在此。他去世后,老同学、老同事竺可桢慨叹道:“目今贪污之风盛行,欲求名利而不孳孳以求已属上乘,而何况不要名乎?但因陈义过高,故曲高和寡。”忘年交贺昌群说:迪生人品狷洁高华,而不失可爱,是一个“大的小孩子”。他具有政治家的胸襟,而绝不想也不宜做一个政客,做政客,必具三条件:一要身体好,个人的时间精神乃至饮食起居,都不由得自己支配;二要有口辩,临机应变,应对如流,内容尽管空疏,甚至无中生有亦可;三不可有学问,有学问必辨是非真伪,不能寡廉鲜耻。而此三者,迪生无一具备。

哲人已逝久矣!行文至此,我的耳畔似乎再次传来百年前那个声音:君子愈多,社会愈良;君子愈多,社会愈良。

2019年11月7日改定

作者:书 同

编辑:吴东昆

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。