鲁枢元(左二)与特丽、布鲁克夫妇及陈红教授在上海合影

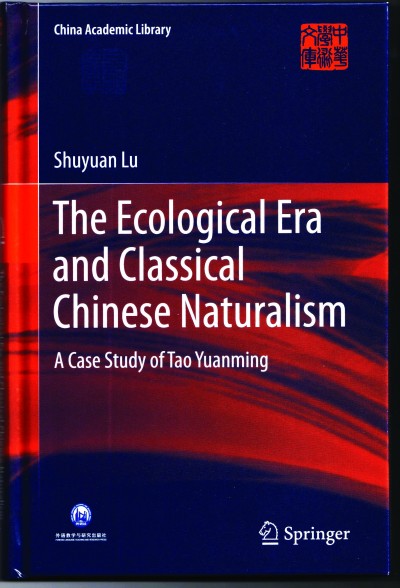

《陶渊明的幽灵》英译本和中文版书影

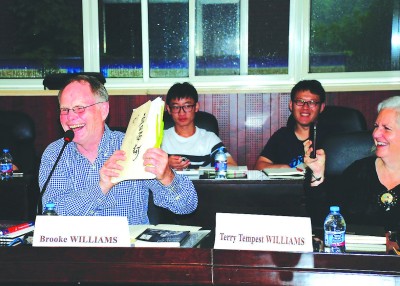

布鲁克在上海的学术会议上展示他阅读的《陶渊明的幽灵》英译稿复印件

■文汇读书周报记者 朱自奋

生态文艺学家、黄河科技学院生态文化研究中心主任鲁枢元教授关注生态文艺的创作与批评已二十多年。2014年,他的专著《陶渊明的幽灵》获得第六届鲁迅文学奖。2017年5月,《陶渊明的幽灵》英译本《生态时代与中国古典自然哲学——以陶渊明为个案的研究》作为外语教学与研究出版社“中华学术文库”之一,由德国施普林格出版社出版。该书被认为是第一次以学术专著的形式,向西方社会介绍了陶渊明这位中国古代诗人的自然哲学思想与创作特点,在生态文学兴盛、重视环保、呼吁回归个人内在自然的当下,开始受到西方学术界的更多关注与肯定。日前在郑州黄河科技学院召开的“《陶渊明的幽灵》英译本”出版研讨会上,鲁枢元表示,他很期待看到跨文化视野下,尤其是世界生态运动方兴未艾的当代背景下,西方学术界对陶渊明所展示的古代东方生存智慧的新探讨。

“世界上无论哪个民族,伟大的诗人在某种意义上又是哲学家,关于人生与自然的哲学家。当欧洲的诗人荷尔德林与哲学家海德格尔呼唤现代人‘诗意地栖居在大地上’时,早在一千六百多年前中国诗人陶渊明就已经以自己的人生与文字创造了一个‘诗意栖居’的文化典范。工业社会以来,人类与自然相悖而行,愈行愈远,生态危机四下蔓延,陶渊明诗文中展露的东方古典自然主义哲学精神或许能为现代人走出生态困境提供某些昭示。”鲁枢元说。

著述缘起:重新发现陶渊明的当代意义

上世纪八十年代,鲁枢元以对文艺心理学的研究而为学界瞩目。进入九十年代以来,他敏感地捕捉到国际生态文学创作与研究的兴盛趋势,成为我国学术界较早对生态文学给予关注和系统研究的学者。很自然地,他对陶渊明的学术兴趣增强了。

“上个世纪九十年代,中国生态批评兴起,美国十九世纪的诗人梭罗成了众人的偶像,《瓦尔登湖》成了生态批评的圣经。对此我多少有些不服气。文学切近自然生态,在中国悠久的文化历史中是有着优良传统的。早在一千六百多年前,在中国江西庐山的山脚下,就曾诞生过一位伟大诗人陶渊明,他与梭罗一样批判既定的社会体制,维护自然与人的统一,追慕素朴的田园生活,亲历辛苦的农业劳动,并创作出许多优美的诗篇。更值得称道的是,陶渊明在乡间生活了二十多年,梭罗才不过两年半。在一部中国文学史中,‘陶渊明的幽灵’始终绵延不断。”鲁枢元告诉记者,“陶渊明是一位贯穿中国文学史的自然主义诗人,通过对陶渊明个案的分析,我试图研究‘自然在中国文学中的地位及演替’这一课题。”

2008年,清华大学举办了一次梭罗国际研讨会。正是在那次会上,鲁枢元在国内外学者前大声呼吁:“要将我们中国古代生态类型的伟大诗人陶渊明推荐给世界。”其实,“向世界推荐陶渊明”之举也符合梭罗本人生前的愿望,作为一位生态运动的世界主义者,梭罗曾渴望聚集各个民族古老的生态智慧以应对日益险恶的生态危机,其中就已经提到中国古代的生态“圣书”。

“中国古代的陶渊明与西方现代的梭罗,其价值和意义都在于创造了一种有益于生态和谐、社会和谐的人生观念,一种与自然和解的生态型的生存方式。”鲁枢元把这种生存方式称作“低物质消耗的高品味生活”,其实也就是“诗意地栖居在大地上”。

2012年,《陶渊明的幽灵》一书由上海文艺出版社出版。五年后的2017年,斯普林格出版社推出了该书的英文译本。

在中国,陶渊明已经成为中华民族精神基石的一部分,对他的研究也一向是文学史的重要组成部分。但对很多西方人来说,谈到中国传统文化,一般人可能会听说过孔子、老子、庄子等,但知道陶渊明的人则相对较少。《生态时代与中国古典自然哲学》一书可以说是第一次以学术专著的形式向西方世界推出了陶渊明。在西方,对陶渊明的了解和阐释可能才刚刚开始。

鲁枢元坦言,他在写作时就特别注意梳理陶渊明与世界的关系。“我始终相信人类在其本性上终归是有许多相通、相融之处的。陶渊明身上具备的许多品行,在古希腊时期雅典的学者、启蒙运动中法国的诗人、现代性反思中的瑞士心理学家那里都可以找到踪迹。”鲁枢元说,“遗憾的是,长期以来东西方之间的差异被夸大,被人为地设置了许多鸿沟。现代社会是崇尚物质的,因而拥有强大物质优势的西方现代国家主导了交流的话语权,东西方之间文化的交流也就显示出严重的不平衡,强势的话语实际上也可以说是一种工业时代的话语。究其生态智慧而言,我认为工业时代还不如农业时代,陶渊明的诗思与哲思是中华民族悠久的农业社会意识与潜意识的结晶,起码在与自然和谐相处方面是现代西方人可以借鉴的。在整个地球人类都开始关注人与自然这个‘元问题’的时代,用当年梁启超的话说:把‘自然之美’与‘人生之妙’结合为典范的陶渊明,也应该是现代世界的典范了!”

空谷足音:寻找陶渊明在西方的“精神盟友”

写《陶渊明的幽灵》时,鲁枢元研究了西方生态文学、生态批评中与陶渊明有精神默契的作家、学者的思想和创作。该书在文学、哲学、美学、生态学、心理学等多个领域所展现的中西比较视野,被认为是该书很快被斯普林格出版社接受的原因之一。

斯普林格是创立于1842年的著名学术出版社,审稿向来严格。与很多中国学术著作译成外语出版时默默无闻的状况相比,该书在出版之初即得到了一些西方著名学者的较高评价。

美国艺术与科学院院士小约翰·柯布在该书的推荐语中特别赞赏:“鲁枢元教授不仅详尽入微地描绘了陶渊明的思想,还把陶渊明与西方思想家并而观之,从而呈现出陶渊明思想的深刻价值。”

美国爱达荷大学教授、著名生态批评家斯考特·斯洛维克不吝赞美之词:“本书视域广阔,雄辩而动人,在通篇专注于陶渊明的同时,亦纵横中外,从庄子到温德尔·贝瑞,不仅展示中国环境思想的独特洞察力,也阐明了东西方文化的深远交融。从根本上说,该书提示了我们如何通过与自然的关系而探索人类存在的基本意义。”

耶鲁大学教授玛丽·伊芙琳·塔克女士为此书撰写的序言更是文采丰茂,充满感情:“鲁枢元的新作斐然深妙……陶渊明能为一千六百年后高度发达的工业社会带来什么?

答案或许就是对质朴而又纯真的自然的洞悉,足以启迪我们的心智,这让我们知晓我们终将归向何处……”

可以感受到,这些西方学者为陶渊明首次以较清晰面貌在西方学术界亮相而感到兴奋。

随着《陶渊明的幽灵》英译本的面世,陶渊明在西方的精神盟友正在慢慢增多。今年6月9日,鲁枢元到上海师范大学参加一个研讨会,遇见了特丽·威廉姆斯与布鲁克·威廉姆斯夫妇,他们都是美国生态文化界有广泛影响的作家、学者。其中特丽的《荒野的慰藉》是美国自然文学的经典之作,曾被程虹教授翻译成中文,在中国读书界拥有诸多“粉丝”。他们在会上相谈甚欢,鲁枢元甚至还给布鲁克起了一个中国名字:“鲁布柯”——“大地布满青枝绿叶”!布鲁克欣然接受,笑称鲁枢元为“brother”(兄弟)。让鲁枢元意外的是,特丽女士说,最近两个月里,他的这本关于陶渊明的英译本竟然成了布鲁克的“精神寄托”。他们夫妇在此次中国之行中,将这本书稿厚厚的复印件随身携带,几乎每一页都用绿色的便条写下阅读所感。

这样的相逢让鲁枢元很感动:“我们的陶渊明终于在当代西方遇到了知音。”

“最佳范本”:在世界文学语境中诠释中国文学

《陶渊明的幽灵》从中文书稿出版到“走出去”的过程,总共不到五年,这在中国当代学术专著的外译中并不多见。之所以能迅捷而顺利地译介成英文出版,也与北京大学比较文学研究所乐黛云教授的极力推荐与促成分不开。

鲁枢元虽然长年在大学教书,但他自认更像一个“民间学者”,最初他并没有奢望将《陶》书翻译出版、推向世界,“因为这绝非我个人的能力所及。”令鲁枢元十分感动的是,《陶渊明的幽灵》出版后,他在第一时间收到乐黛云老师的电子函件,她说:“十分震撼,这就是我多年来追求的在世界文学语境中诠释中国文学的最佳范本!”

乐老师不但对这本书给予高度评价,还在第一时间向有关出版社加以推荐。那时,这本书还没有获得鲁迅文学奖,国内的评论还不多。是外研社领导的坚持,这本书被纳入“中华学术文库”(乐黛云是编委之一)才得以最终出版。

“我很感激乐黛云老师,我和她其实并无深交,好像只是在哪次会上远远地见过一面。”鲁枢元说:“今年5月22日,也是我刚刚拿到英译本样书之后,乐老师便发来邮件说:‘《陶渊明》英文版新书面世,枢元,太为你高兴……我摔断了腿,情况危殆。’这是她一年多的时间里第二次跌伤,我曾提出到北京看望她,被她谢绝了。然而,6月6日,在她伤势稍稍稳定后又给我发来短信,称英译版新书的面世是‘开创性事件’。学术乃天下公器,鲁枢元不过一区区常人,在乐黛云老师的胸怀里惦记的是‘天下学术’!

”外研社“中华学术文库”丛书目前已出版了近三十本。从已出的书目来看,以中国古代经典为主,当代学术著作所占比例还很少。鲁枢元认为这套丛书可谓应运而生、适逢其时。“在人类社会进入生态学时代之际,中华民族传统文化思想中素朴的现象学思想、先天的整体论与生成论思想、和谐的自然美学、自发的生态哲学思想,已经成为人们再也无法拒绝的学术资源和精神能源。与近百年来中国学术思想界总是‘顺水西漂’不同,在新的世纪里,它将扮演更为积极主动的角色。这也将是中国学术走向自主自立的开始,将是中国学术精神世界化的开始。”

文化摆渡:英译本自身就是一部跨文化的批评

在该书英译本的出版过程中,翻译自然是极为重要的环节。实际上,在“中国文化走出去”的大潮中,有关翻译的讨论一直是焦点话题——请谁来翻译最有利于译介效果?原著在翻译过程中的删改是否合理或必要?具体字句的对应外文选择以及原文忠实度究竟该遵循哪些原则?等等等等,这些争议性的话题和技术节点,在《陶渊明的幽灵》英译过程中,都经过了作者与译者的审慎考量和细致打磨。

不同的作者对著作英译有不同的要求。有些作家或学者希望译者能原汁原味原样不变地呈现原著的面貌和风格。而鲁枢元对自己这部学术代表作的翻译却表现得比较放松,更考虑到中西方读者在接受时可能产生的阅读视角和知识储备的差异。在把书稿给译者时,出版社并未提出修改要求,鲁枢元自己先主动做了一道删文处理,中文原书二十四万字,被他删成十八万字。删去的部分有些是中国现当代文学史上关于陶渊明阐释的一些纠葛,还有一些是对于西方哲学的常识性解说,考虑到这些内容对于西方专业读者来说并不必要,所以删去。至于中国古代文化典籍中一些重要的哲理,比如《老子·第二十八章》关于“知白守黑”的阐述、《庄子·达生篇》中“返气相天”的观念,尽管意蕴深奥,难以翻译,但事关中国古代优秀文化的对外介绍,他还是刻意保留了。

“翻译,是一门高深的学问,对此我完全是一个外行。我当然期待译著能够大抵清楚地表达我的初衷,能够得到英语读书界的认可。但我也深深知道翻译一部著作,在一定程度上说就是一个再创造。而阅读,其实又是一次再创造,一个持续的接受与阐释的过程。一定要求原汁原味是没有道理的。”鲁枢元说。

该书的翻译过程可以说是一波三折。一般而言,“汉译英”要比“英译汉”困难许多,学术专著尤甚,所以,光是寻找译者就花了不少时间。经过几番筛选,最后苏州大学外语学院翻译系主任孟祥春博士承担了此书的翻译重任。孟祥春历时两年,终于完成这项“艰辛而又满足”的翻译工作。实际上,该书的英译本自身就是一部跨文化的批评,它首先是原作者的跨文化批评,其次还是译者的跨文化批评。鲁枢元在书里引用了西方哲学家、美学家、文学家的汉语译著有六十六部,引用的片段有一两百条。既然要译回英文,孟祥春要做的第一步工作就是找到这些西方作品汉译本片段所对应的英文原文以及详细准确的出版信息。仅这项工作就进行了六七个月,所幸他当时人在加拿大,查阅外文资料可谓便利,否则几乎不可能顺利完成。翻译过程中,孟祥春一方面尽力保留很多中国古典概念的“中国性”,另一方面还需要从西方的视角来审视,用改造过的西方概念或范畴来再现中国的古典概念与范畴。光是建立“对应”的英文词汇和表达,就很不容易。在英译稿定稿之前,孟祥春还采用了目前国际学术著作翻译中比较通行的做法,即邀请一位很有经验的英国审校者审校译稿,以去除他的英译中可能存在的不自然的英文表达。如此的反复打磨,最终成就了这部高质量的英文译著。

鲁枢元非常感谢孟祥春的翻译,称赞孟祥春是“可以信赖的文化摆渡人”。