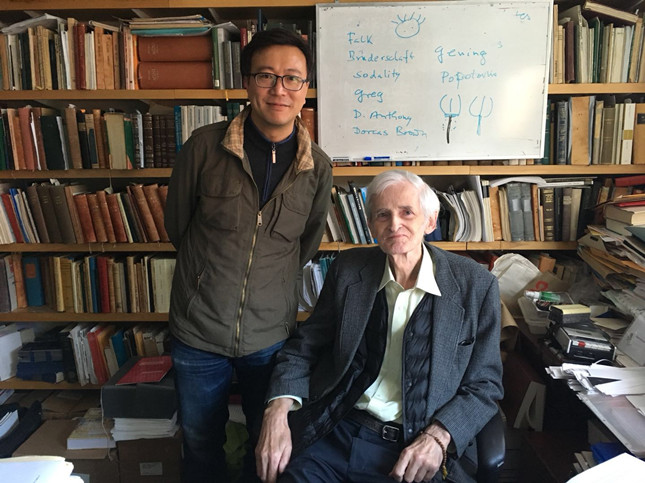

▲本文作者与韦策教授(右)在哈佛合影。

近年来,哈佛燕京学社推动了中国-印度研究,这一新的资助领域也惠及我这个印度学学者,带着《〈梨俱吠陀〉汉译》的研究计划,申请了两回,终于成功获得2016-2017年该学社访问学者的资格。哈佛燕京学社给予访问学者高度的研究自由,访学期间可以任意进行自己的研究和学习。幸运的是,我事先选择的宿舍正好位于南亚系和哈佛燕京图书馆、哈佛燕京学社办公楼中间,构成了三点一线。每天从宿舍去哈佛燕京学社或者南亚系,都只需五分钟左右的步行时间。

哈佛大学南亚系是我这次访学期间最主要拜访的地方。几经搬迁,目前该系从哈佛燕京图书馆迁出,搬到哈佛广场附近的一排饭店的楼上。兰曼(Charles Lanman,1850-1941)是该系历史上最著名的教授,创办了“哈佛东方学系列丛书”。目前该系拥有三位教授,分别是系主任、印度哲学专家帕蒂尔(Parimal Patil)教授、藏学家范德康(Leonard van der Kuijp)教授和吠陀学家韦策(Michael Witzel)教授。

与大部分美国的学术机构不同的是,哈佛大学南亚系特别注重文献学研究,韦策教授本人亦亲自撰文谈论过“文献学”。2016-2017学期的研究生讨论课,还特意安排了“文献学”这个主题。我参加了其中的一次,讨论对象是美国某著名印度学家。此人致力于学科普及,在社会上拥有大量粉丝,而且还发明了一个所谓“未来文献学”的概念,力图为文献学研究制定新规则。结果,这三位哈佛教授不约而同地批判他的文章,认为要给文献学定规矩,还是先做好自己的文献校勘再说。这节课再次证明了自己在美国选择该系作为访学对象是合胃口的。

访学期间,我的导师是韦策教授。他是《梨俱吠陀》德译本的主持人。因为他是德国人,我们私下交流就可以使用他的母语和我的第一外语了,这让我感觉轻松不少。韦策教授师从印度学大师梯默(Paul Thieme)和印欧比较语言学大师霍夫曼(Karl Hoffmann),是当今吠陀研究的权威人物。梯默和霍夫曼对我们这些后辈来说,都是神级的人物,韦策教授每每谈起他们也是充满敬意。他说前者上课时经常随意吟诵文献,如天马行空;后者则每一点都查得非常详细。相较而言,他受后者的影响更大。那些常用的工具书,比如格拉斯曼(Herrmann Gra?mann)的《〈梨俱吠陀〉词典》、惠特尼(William Dwight Whitney)的《梵语词根》、迈耶霍夫尔(Manfred Mayrhofer)的《印度雅利安词源学辞典》,他都学着霍夫曼的样子,拆开后每页或每张后面夹入用于记笔记的空白页,然后重新装订。这样,多年使用下来,密密麻麻地增添了他的增补和修订,几乎可以将原书重出一版了。不过,他还是常常谦虚地拿自己的笔记与霍夫曼的比较,认为远逊于后者的密集程度。在2016-2017两个学期内,我选修了他的《梨俱吠陀》《梵书》共三门阅读课。

美国的吠陀研究,除了韦策教授的德国学派之外,还有简米森、布莱莱顿和多宁格的美国学派,以及托姆森的民科研究。托姆森凭这样的研究也可以在德克萨斯州奥斯汀大学获得教职,只能感叹美国真是地大物博。教授一组诗歌时,韦策教授会把除托姆森之外的所有译文复印给我们,让我们自己去比较孰优孰劣。

此外,韦策教授还致力于神话研究和克什米尔、尼泊尔地域研究。2016-2017秋季学期,我旁听了他为本科新生开设的神话学课程。尽管他准备了很多炫目的PPT和符合美国学生口味的阅读材料,但学生还是反应木讷。对此他也无可奈何,因为私立大学要求资深教授必须为本科低年级开设课程。

在南亚系,除了时常闻到饭店飘来的淡淡的油烟味,就是时常感受到其经费捉襟见肘。系里没有资料室;学生答辩结束后的香槟和一次性杯子得自备(东亚研究的学生答辩可是送冷餐的)……虽说南亚研究的吸金能力远远不及东亚研究,但好歹也能得到印度的几个财团捐助,比如塔塔钢铁。然而,哈佛另外有个机构,名称与之类似,叫南亚所,从事现代研究和社科研究。尽管南亚系的教授也是该所的成员,但古典研究的经费被截流是不争的事实。

难能可贵的是,哈佛为一些冷门古典专业提供了专门的图书室,和几乎无人使用的图书卡片柜子一道,置于三楼的一个角落。其中就有梵语图书室。由于南亚系经费短缺,旧书得不到修理,新书无从购置,该图书室基本作为展示室和教室。作为教室的话,每周还有一个用处——《摩诃婆罗多》阅读班。到我加入时,这个阅读班已经持续了26年。现在的成员基本是从各行各业退休的人员。其中有一位长年游学印度但未取得博士头衔的老人,他的波尼你语法和梵语水平,连哈佛的那几位教授都赞不绝口;一位是前几年才毕业的博士,师从韦策教授,在我离开美国之前将他的大部分藏书捐给了复旦大学;一位是因为喜欢印度文化而从天城体字母开始自学梵语的诗人,目前出版的《摩诃婆罗多》研究著作和他的个人诗集,数量已经达到了两位数。阅读班上,大家都不预习,约定具体哪一章,轮流诵读并翻译。这对我来说,也是一种有益的锻炼。

相较于德语世界对世界学术的贡献,德语世界的学术作品在美国却得不到应有的重视。一个研究专题,韦策教授的书单往往只有德语文献,并且是百年前的研究,也就是说,之后并无更新和超越。他常常抱怨美国同行根本就不知道他们满腔热情的研究课题和新发现,在德语世界里早在100多年前就已经圆满完成了。韦策教授致力于用英语译介这些沉睡百年的研究成果。不过我想,再次系统地正视德语的学术著作,恐怕得等到遥远的将来了。

文 :刘震

编辑制作:范菁

责任编辑 :朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。