不仅是《山本》,贾平凹从秦岭翻出了《浮躁》《古炉》《秦腔》和《老生》。

应该是1994年的五六月间,贾平凹因《废都》被安排到江浙的几个县市深入生活,在路过苏州时,我的老师范培松先生邀请他到学校讲座。在讲座结束后,我向贾平凹问了几个问题,后来整理成短文,作为一篇文章的附录。我印象中,贾平凹当时已经从“《废都》事件”中挣脱出来,缓过神来。——10月初,在上海交通大学的会议上,我们俩回忆起20几年前的这次见面,都感慨系之。贾平凹说:那时我们都还年轻。

年轻的贾平凹1978年获得全国第一届优秀短篇小说奖。许多年以后,他在以获奖作品《满月儿》为书名编选短篇小说集时,收录了他在上世纪70年代初发表的作品,这在同时代作家中几乎是罕见的。贾平凹并不想抹去或遗忘特定时期的幼稚之作,他后来能够写出《古炉》这样厚重的作品,是与他对历史事件的深刻认识有关的。我曾经写过一本小册子《迟到的批评》,谈论上世纪六七十年代一些作家的作品,也谈到了贾平凹的一篇以及其他几位作家的作品。我那时研究的问题是:今天的这一批重要作家是如何从那个时代过渡到“新时期”的。后来和这些作家相识相熟,他们对我的“批判”并无芥蒂。坦荡地面对曾经的历史,这是上世纪80年代成长、发展的文学知识分子曾经的共识。

我们今天讨论贾平凹的创作,通常都会说到他写于上世纪80年代初期的“商州三录”,这几篇被视为“寻根文学”之作。贾平凹写作这几篇时,几乎不是“寻根”,而是“扎根”了。《满月儿》获奖后,他觉得自己的写作没有根据地,是流寇式的写作,他想找根据地,就回老家商洛地区。回去后,贾平凹找了几位朋友协助,当时条件很差,无法车来车往。朋友联系好地方,贾平凹就坐板车,或者骑自行车去,不单跑县城,重点是去镇上村子,基本上走遍了商洛的主要地方。贾平凹的这趟扎根之旅收获颇大,回西安后写了《商州初录》。这是1983年。接着他又写了《又录》和《再录》。回忆这段经历时,贾平凹颇有感慨。他住在乡镇,感冒了,到一个地方打柴胡针。那里正流行肝病,一根针头要给很多人打,只是用棉球擦擦,没有消毒,不停给人打,回来他就得肝病了。在乡镇时,又逢大水,贾平凹住在镇上一家旅馆,太潮湿了,得了一种疥疮。在“三录”的背后,有这样的故事。今天我们在谈论“文化寻根”时,关于文化的理解似乎要拓展些。我读贾平凹的《浮躁》《秦腔》等,一直以为这段经历对他的创作影响很大。《商州初录》在《钟山》发表后反响热烈,过了一两年《钟山》的一位编辑致信贾平凹,谈到目前创作中出现的这些情况需要总结,他想让韩少功写一封信,贾平凹回应。韩少功后来在《作家》上发表了著名的《文学的“根”》,贾平凹则在《卧虎记》中谈了一些想法。

在读贾平凹的一些文章时,我也时常会生出一些想法,他今天的境界除了天赋秉性外,与秦岭对他的哺育、他和秦岭的“对话”有关。1972年4月的最末一天,19岁的贾平凹离开了商山,走出了秦岭,到西安读大学。十多年以后,贾平凹在文章中动情地说:“看着年老多病的父母送我到车站,泪水婆娑的叮咛这叮咛那,我转过头去一阵迅跑,眼泪也两颗三颗地掉了下来。”他不知道走出秦岭后会不会从此不再孤独和寂寞,这样的记忆刻骨铭心:“我不喜欢人多,老是感到孤独。每坐于我家堂屋那高高的石条台阶上,看着那远远的疙瘩寨子山顶的白云,就止不住怦怦心跳,不知道那云是什么,从哪儿来到哪儿去。一只很大的鹰在空中盘旋,这飞物是不是也同我一样没有一个比翼的同伴呢?我常常到村口的荷花塘去,看那蓝莹莹的长有艳红尾巴的蜻蜓无声地站在荷叶上。我对这美丽的生灵充满了爱欲,喜欢它那种可人的又悄没声息的样子,用手把它捏住了,那蓝翅就一阵打闪,可怜地挣扎。我立即就放了它,同时心中有一种说不出的茫然。”

不妨说,秦岭就是贾平凹,贾平凹就是秦岭。“一日远眺了秦岭,秦岭上空是一条长带似的浓云,想着云都是带水的,云也该是水,那一长带的云从秦岭西往秦岭东快速而去,岂不是秦岭上正过一条河?河在千山万山之下流过是自然的河,河在千山万山之上流过是我感觉的河,这两条河是怎样的意义呢?突然省悟了老子是天人合一的,天人合一是哲学,庄子是天我合一的,天我合一是文学。这就好了,我面对的是秦岭二三十年代的一堆历史,那一堆历史不也是面对了我吗,我与历史神遇而迹化,《山本》该从那一堆历史中翻出另一个历史来啊。”这是《山本》后记中的一段文字。

不仅是《山本》,贾平凹从秦岭翻出了《浮躁》《古炉》《秦腔》和《老生》。《废都》或许是个例外。仔细想,其实也是在秦岭中生长出来的。我印象中,因为《废都》被讨伐,他在商洛“扎根”时患的肝病又复发了。

但贾平凹在挣扎中顽强地活下来了。他的背后和心中有“秦岭”。在江浙深入生活时,当地的朋友找他签名,常常是悄悄地拿一本《废都》过来。这个细节让他在现实的悖论中获得了温暖,多年以后,贾平凹和我谈到这个细节,嘴角上挂着微笑。

也是因为《废都》,贾平凹终于成为当代作家中少有的一个传说。他创办的《美文》杂志,提出了“大散文”的概念。《美文》有几年热心推动青少年散文写作,举办了几次青少年散文大奖赛,我几次担任评委,因而有了和贾平凹更多的接触。穆涛是位喜欢开玩笑的朋友,常常会说些让我们大笑而让贾平凹尴尬的话,我注意到,这个时候的贾平凹通常是憨厚地笑笑,发出呵呵的声音,然后就是平静地抽烟。他很少说话,更不会长篇大论。他要说的话,都写到小说里去了。

贾平凹的作品中有些神秘主义的成分,在日常生活中,他似乎也像神一样。很多人都说贾平凹测字很准,并且举了很多的例子,我后来也曾经好奇地核实传说中的一些听闻,似乎是很准。有一年,我也处在人生选择的路口,内心清晰而又困惑。一次,我说:贾老师,你能不能帮我测测。他说:你报一个字。我当时报了“苔”。他说:苔,是石头上的皮。然后沉默,过了一会儿跟我悄悄说了几句。这件事我印象特别深,倒不是他说的是否准确,而是他对人性的体察极为细致和独到。

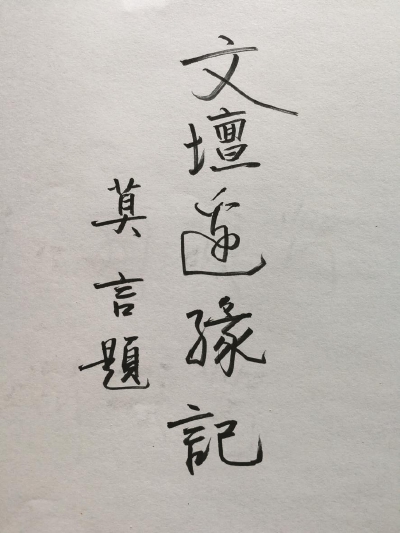

贾平凹(左)和王尧在上海交通大学的贾平凹研讨会上。

在第一次见面时,我就注意到贾平凹生活的朴素,他不太喜欢应酬,也不太大鱼大肉。《秦腔》出来后,建法兄约了南帆、平凹和我去福建武夷山聊天。主人十分热情,盛情款待。第一顿饭时,贾平凹坚持到最后。第二次,我发现他有点坐不住了。第三次,我对主人说,贾平凹老师用餐简单,一碗面条就可以了。吃完面条后,我说我和贾老师有个对话,我们就先告辞了,贾平凹如释重负。知道他不喜欢应酬,我去西安,不怎么敢告诉他。但朋友的圈子就那么大,他知道后总是出面招待。我无意中说起过,还没有到过他的书房。贾平凹记住了,一次在西安开会结束后,他到会场接我,说去看看他的书房。古董和书法作品是贾平凹书房的两大要素,我特别留意到一顶放古董的架子。我问贾平凹,据说地震时,这个架子倒下来,损失了好几件古董?他说是的。午餐时,贾平凹问我想吃什么,我说油泼面。在马路的对面,就有这样一家店。在这家店里,我看到了小时候喝的汽水(苏打水),这种汽水我好多年不喝了,就要了一瓶。果然,喝了以后,喉咙里发出了声音。

那次从贾平凹书房走出时,我回望,他挂在书橱上最大的一幅写了四个字:与天为徒。

作者:王尧

编辑:周俊超

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。