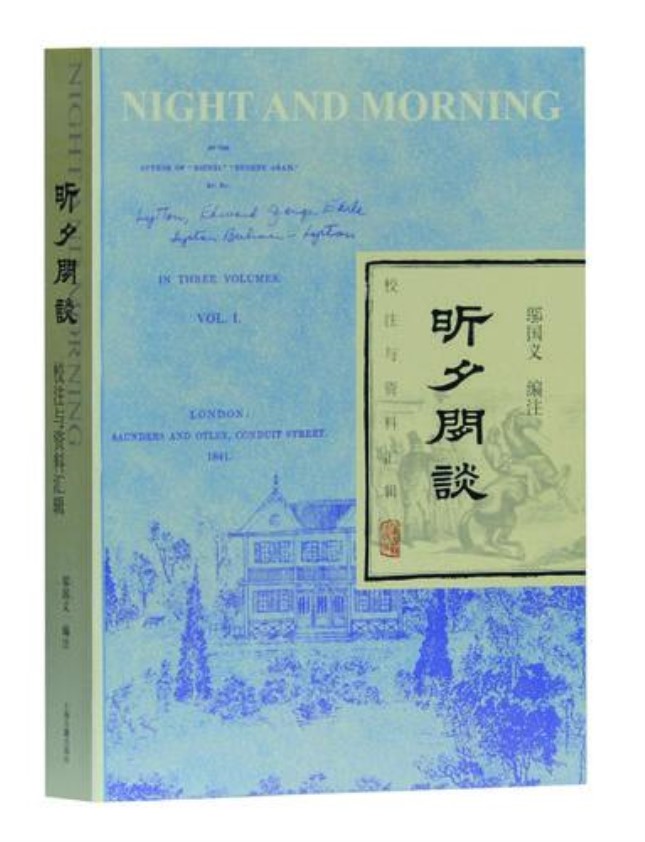

▲《〈昕夕闲谈〉校注与资料汇辑》邬国义编注上海古籍出版社出版

1873年1月至1875年1月,申报馆文学月刊《瀛寰琐纪》连载了由“西国名士”所撰、“蠡勺居士”所译长篇小说《昕夕闲谈》,分三卷52节,上卷18节,次卷13节,三卷24节。在上卷及全书连载完结后,申报馆还曾先后推出过《昕夕闲谈》线装铅印单行本。小说译文采用白话章回体,讲述了主人公康吉家道骤变的身世背景和艰辛坎坷的冒险历程。此前,1840年在广东出版的《伊索寓言》近代汉译本《意拾喻言》虽亦属近代中外合作翻译文学作品,但其刊行的目的主要是用于汉文习得,寓言文体自与小说有别。此外,19世纪70年代的期刊上也出现过一些单卷或篇幅较短的翻译小说,但如《昕夕闲谈》卷帙之繁者则无。因此,《昕夕闲谈》是不折不扣的中国近代第一部长篇翻译小说,理应在近代翻译文学史上拥有一席之地。

然而,《昕夕闲谈》虽开国内长篇翻译小说风气之先,其译者身份和原作文本却一直付之阙如,当时的社会反响亦只平平,致其极受冷遇,与20多年之后出现的爆款“林译小说”有着天壤之别。

长期以来,学界仅知《昕夕闲谈》译者署名“蠡勺居士”,其真实姓名和文本的原作者始终是未解之谜。直到哈佛大学汉学家韩南教授(Patrick Hanan)在2000年发表《论第一部译成中文的长篇小说》,才首次明确《昕夕闲谈》的原作为英国维多利亚时期多产作家爱德华·布尔沃·利顿(Edward Bulwer Lytton)所著《夜与晨》(N ight and Morning,1841年伦 敦出 版)。他在确认“蠡勺居士”和“小吉罗庵主”为同一人后,大胆推断中译者即为申报馆首任主笔蒋其章,但其所据的主要线索仅是申报馆刊行的第一部书籍出版物《文苑菁华》编者署名为蒋其章。虽说其直觉和预判惊人地准确,却终未能给出令人信服的直接论据。在此基础上,《〈昕夕闲谈〉校注与资料汇辑》(上海古籍出版社2018年11月出版)编者邬国义教授确证“蠡勺居士”“小吉罗庵主”“蘅梦庵主”为同一人,又分别举出“小吉罗庵主”唱和诗词、“蘅梦庵主”的诗文集及唱酬诗作、蒋其章的著作目录等三个方面的诸多例证,遂锁定《昕夕闲谈》的译者“蠡勺居士”为蒋其章。这道百年谜题,自此终于尘埃落定。

邬国义多年从事中国史学史及学术史研究,近年来在晚清民国出版史研究方面颇有建树,举七年之功,编注《〈昕夕闲谈〉校注与资料汇辑》一书,不仅过录点校《昕夕闲谈》全文,首次揭开了中国近代首部长篇翻译小说的全貌,其抉发近代翻译小说起点的研究可谓功不可没。

▲蒋其章简历

重新爬梳《昕夕闲谈》文本及其翻译出版时代背景的意义远不止于中国近代首部长篇翻译小说这一名称的噱头之争。译者蒋其章曾在多则编辑声明中表示,希望通过引介这样一部“广中土之见闻”“记欧洲之风俗”的英国小说,启迪民智,开化民风,自是看重翻译小说的启蒙作用。邬国义也指出《昕夕闲谈小叙》宣扬小说“感人也必易,而其入人也必深”的文学批评观念,隐隐成为此后梁启超掀起小说界革命的理论先导。

《昕夕闲谈》刊载的《瀛寰琐记》是申报馆刊行的近代国内最早的衍生性文学期刊。邬国义通过对清实录、地方志和晚清民国诗文集、报纸杂志、私人日记等大量文献的检索和查阅,对《昕夕闲谈》翻译出版的经过和译者蒋其章的生平事迹进行了翔实深入的考稽,为《申报》及晚清民国报人报业研究增添了丰富的维度——蒋其章是唯一一位以举人身份任职申报馆早期主笔的文人,“武林名孝廉”的指称也成为揭示“蠡勺居士”真实身份的间接证据之一。邬教授从大量史料中钩沉出蒋氏较为完整的生平信息和履职经历,客观推演其在申报馆早期运作和《瀛寰琐记》编务中所发挥的作用,再现近代沪上报人生存状态和文人雅集盛况,推定蒋其章出任敦煌县令、转赴新疆、随幕主张曜流转各地的时间线,并从蒋氏同僚诗文集挽联小注的一则稀见材料中一举廓清其卒年,展现了非凡识力和考据真章。

为读者参详检索之便,全书所辑资料既包括蒋氏科举课艺习作、《申报》时期诗文唱和、辗转各地资料等按时间节点排列的文献材料,也涵盖了申报馆创办人美查、《瀛寰琐记》、利顿作品在中国和研究论文及论著目录等相关参考资料。从新文化史的角度读解这些来源各异、性质迥然的材料,或许能够揭示出更多近代早期报章杂志稿费制度、版权意识、发售渠道、社群集结等的历史文化信息。此外,笔者偶然检索到《申报月刊》第二卷第一号的一则材料,简要回顾了《瀛寰琐记》刊布之初设立论说、外国小说译本、诗古文辞、西洋笔记等专栏,并指出当时所载“小说亦必撰章回,加评语,盖在冷红生以史汉笔法译书之前,而作者之意匠经营,庶亦于此觇之”,也隐约透露出《昕夕闲谈》的推出虽早于林译小说,但与后者存在较大的评价落差,且未为时人所重。考虑到《申报月刊》的出版立场,不难想见近代早期翻译文学作品出版竞争的激烈。

比照利顿原著,不难发现,《昕夕闲谈》所译内容仅为原书之半。为调动读者的阅读兴趣,《昕夕闲谈》在章节划分上既与原著相异,终卷亦仅止于原书第三册第八章,以康吉和富有孀妇美费儿定情为小结束,并在叙事顺序、旨意凸显、语词选用等方面和原书存在不少差异。这不仅是由于译文受到连载形式的约束,而且也和译者自身的文学传统、翻译策略与文化选择有关。颇为遗憾的是,尽管多位研究者都赞同申报馆的创办者美查是小说原著的推荐者和口译者,但他与蒋其章究竟采取何种合作翻译具体形式的相关资料仍然付之阙如。邬教授此书的出版,势能引致更多学人就此问题展开进一步的求索。

值得一提的是,英国作家利顿的小说作为19世纪前期英国文坛的流行读物,几乎在同时传入了中国和日本,两国对同一作者的不同小说译本的接受也形成了鲜明对比。1878年10月至1879年4月,利顿所著《恩内斯特·迈特瓦》(1837年)及其续编《爱丽丝》(1838年)被丹羽纯一郎(后改名为织田纯一郎)译为《欧洲奇事花柳春话》在日刊行。《花柳春话》作为明治初期的西洋人情小说受到读者的热烈追捧,风靡一时。而利顿本人在同时期的英国文坛亦享有极高声誉,多部作品版权还远销美国,但之后在对维多利亚时期文学史进行整体回顾的过程中,其作品的文学评价有所回落。《昕夕闲谈》在中国的遇冷、《花柳春话》在日本的流行,以及原著在接受文学批评方面的起落,无不暗示了翻译文学的筛选与译本接受的异域语境之间存在着错综复杂的互动关系。

作者:常方舟

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。