▲《海潮大声起木铎——陆建德谈晚清人物》

陆建德著

东方出版中心出版

“以君妙笔为写生,海潮大声起木铎”本是康有为赠予友人之诗,希望其小说能够像观世音说法一般,唤醒公众,震动世界。陆建德借此来形容林纾在晚清文学界的木铎之声,衍伸至严复亦如此。

中国文学评论向来注重“知人论世”,若是一个人在道德品行上存在污点,或是逆潮流而行,往往会成为文学史书写中沉重的负面标签。然而,非黑即白、非新即旧的评判若用于衡量过渡时期的历史人物,则会遮蔽太多复杂的面向。林纾、严复自非白璧无瑕,然而简单地将他们视作新文化的对立面,则难免令人心生疑惑:不是说“译才并世数严林”吗,为何晚清最先接触西方、影响力最大的两位翻译家却会错认中国文化未来的走向?

林、严翻译的跨文化价值

林纾、严复在近代思想文化界的地位为何无人能够取代?在曾负笈剑桥求学问道,于中西文学领域深耕多年的陆建德看来,林、严翻译的本身也许是可以指摘的,但他们的跨文化价值,尤其是在文化传承与现代化转型中的意义却更值得我们去思考。

书中的阐释颇能说明问题:清人邱炜萲评价《巴黎茶花女遗事》“以华文之典料,写欧人之性情”。换言之,林纾的译笔让中国读者觉得中西文化之间并无本质上的隔阂;茶花女与亚猛的爱情悲剧也动摇了婚姻必须取决于门第、财产等因素的中国固有观念,同样具有“开民智”的作用。林纾向以真性情闻名于世,其笔下的茶花女令人动容,时人称“可怜一卷茶花女,断尽支那荡子肠”。

林纾、严复的翻译不仅在于让更多人了解西方,而且具有救时的意义。陆建德注意到林纾翻译狄更斯名著《大卫·科波菲尔》及《雾都孤儿》,强调百年前的英国与中国大有相似之处,意在介绍英国和平演进的改良主义经验;他从哈葛德的小说中看到墨西哥人在外患前忙于内战以至于亡国,从而提醒中国人勿因内乱使得外人渔翁得利;其《黑奴吁天录》(《汤姆叔叔的小屋》)意在“警醒国人民族独立之魂”。他还翻译了大量的侦探小说和历史小说。侦探小说的翻译有助于司法公平理念的确立,历史题材的小说也可以帮助中国读者熟悉西欧历史进程。鲁迅当年读了林译小说也相当佩服,尤其看重《撒克逊劫后英雄略》,因小说中“说撒克逊遗民和诺曼人对抗的情形,那时看了含有暗示的意味”,无疑有救时的警醒作用。林纾在《京华碧血录》中谴责义和团为了泄一己私愤而陷国家于水火之中,周作人也深以为然:“愚蠢与凶残之一时的横行乃是最酷烈的果报,其贻害于后世者比敌国的任何种惩创尤为重大。” 严复亦如此,他看到西方物质文明的过度发展导致毁灭性的战争,从而希望在东方的精神文明之中寻找出路。其实,这种救时之忧思在林、严的笔下并不少见,换言之,林、严其实都是勇于反躬反省之人。他们的努力至今依然值得后人深思:中国是否可以有一种温和渐进的革新之道?

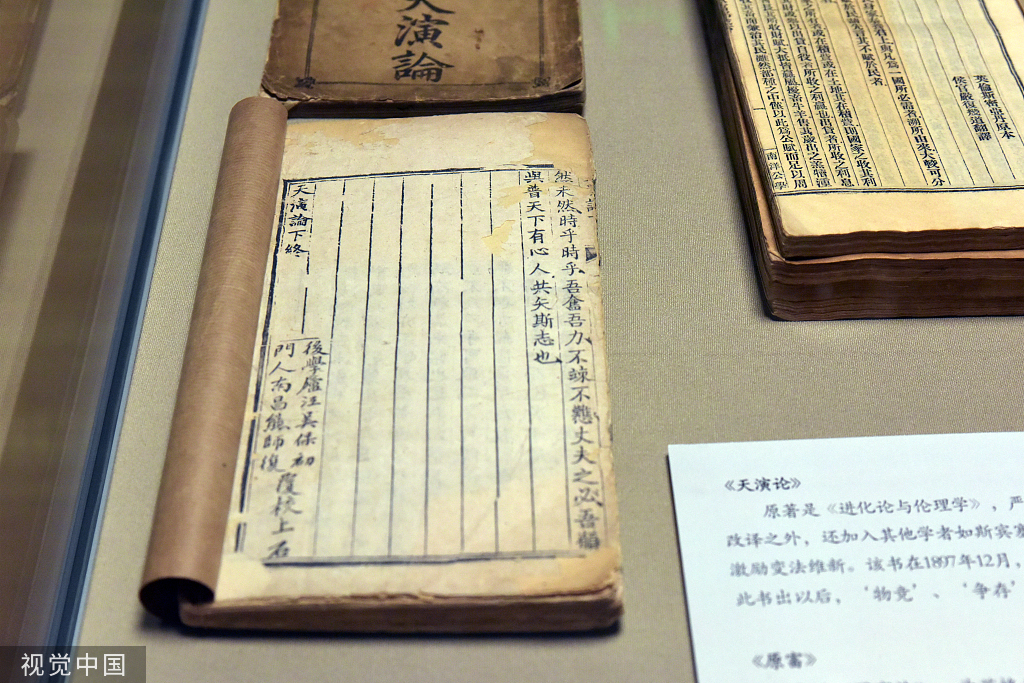

▲严复书法特展展品

作为“新青年”前导的林、严

陆建德注意到:周氏兄弟、郭沫若和钱锺书等人都曾是严复、林纾的忠实读者。甚至可以说,严、林的翻译整整影响了一代人。

1881年出生的鲁迅在青年时代就注意严复的译书,“自《天演论》以至《法意》,都陆续购读”,“搜集完全”。《狂人日记》中便带有强烈的进化论意味,一句“救救孩子”更可谓点睛之笔。他称赞严复“是一个19世纪末年中国感觉锐敏的人”,深表敬佩。周氏兄弟早年翻译《域外小说集》,便曾受到严、林的影响。周作人回忆:“我所爱读的,是严几道林琴南两位先生的译书”,“我们几乎都因了林译才知道外国有小说,引起一点对于外国文学的兴味”。周氏兄弟一度热爱林译小说,只要印出一部,便跑到东京神田的中国书林去把它买来,“看过之后鲁迅还拿到订书店去,改装硬纸板书面,背脊用的是青灰洋布”。1912年,鲁迅还特意花重金求购林纾之画,“付银四元四角,约半月后取”。林纾早年翻译《迦茵小传》全本,不曾避讳其私通生子的情节,鲁迅对此颇有好感。据周作人言,《阿Q正传》中的“正传”二字便是其衍用“小传”并略作修改而成的。这些细节都折射出林、严二人在周氏兄弟心中的地位。

比鲁迅小十岁的胡适对严、林也有着极高的评价:“严复是介绍西洋近世思想的第一人,林纾是介绍西洋近世文学的第一人。”他描述《天演论》“出版之后,真是不翼而飞,有许多人自己出钱刻版送人”。他本人亦受“物竞天择、适者生存”观点的影响而改名为“适”。林译小说曾陪伴胡适度过最容易受影响的青年时期。

即使是比胡适小11岁的沈从文,青年时期也与林译小说相伴。他读过几十本林译小说,甚至认为林纾对新文学具有推动力:“林译小说的普遍流行,在读者印象中更能接受那个新观念,即‘从文学中取得人生教育’……新文学是从这个观念加以修正,并得到语体文自由运用的便利,方有今日成就的。”

周作人曾动情地说:“林先生不懂什么文学和主义,只是他这种忠于他的工作的精神,终是我们的师。”说林纾、严复曾经扮演过“新青年”的精神导师,也并不为过。

“新青年”的先爱后恨

曾几何时,林纾、严复从“我们的师”变成了“封建文艺阵营里的大王”。是严、林变了,“新青年”变了,时代变了,抑或兼而有之?

“新青年”对林、严的厌恶,主要是认定他们反对新文化。通过抽丝剥茧,融汇中西的解读,陆建德澄清了许多以讹传讹的误会:林纾并不反对白话文(其《闽中新乐府》是最早的白话组诗之一),反对的是废除古文。其实严复也赞成拼音文字,但意在为汉字增添一种辅助工具,并非要取代汉字;林纾小说中的“荆生”是他想象中美化了的自我,并没有借武力来镇压新文化运动的居心。严复的政治态度看似保守,其实是对直线式激烈的革命持怀疑态度,对改革的复杂性和长期性作有心理准备;林纾的翻译的确收入可观,但他其实将大部分稿酬都用于慈善,以至于自己离京回乡时连盘缠都凑不出,自叹“余居京廿年,其贫不能归”。

新文化人对林纾、严复的批评背后也夹杂着更为复杂的因素:1913年,林纾被北大解聘,愤懑难平。在他看来,章太炎对自己的攻击是导致何燏时校长昏庸裁断的关键因素——这并不属实,诚如陈平原所言,导致林纾等老派人士去职的,是整个大的政治环境,以及教育制度的变化。不过,也应看到章太炎的确不满于林纾、严复的文字。在给友人的信件中,章氏对二人的评价也是相当刻薄:“下流所仰,乃在严复、林纾之徒。”在他看来,严复之文有八股气;林纾之文矫揉造作,不伦不类。章氏因主张文章要“修辞立诚”,因而尤其讨厌林纾的“小说之文”,认为“小说多于事外刻画”,与“修辞立诚”背道而驰,是“文辞之坏”的罪魁祸首。与此同时,以刘师培、黄侃为代表的“选学派”也对桐城文章的空疏之病、对“义法”的拘泥等大为不满。

1908年前后,周氏兄弟、钱玄同在东京就学于章太炎,与刘师培也颇有交往。这批未来的“新青年”此时倾向于“复古”,多用古奥难懂的字句,以桐城派古文为朽败。后来,章门弟子在批评严复、林纾的时候,多少也带有此时的痕迹。鲁迅说严复的《天演论》“桐城气息十足,连字的平仄也都留心,摇头晃脑地读起来,真是音调铿锵,使人不自觉其头晕”;周作人反感林纾拥护礼教,倡导“文以载道”;林纾在给姚永概的信中讽刺章太炎和章门弟子为“庸妄巨子”和“庸妄之谬种”,钱玄同则针锋相对地提出“桐城谬种”,直指林纾。尽管章门弟子不喜所谓的古文家“义法”,然而陆建德却发现:古文义法正是林纾理解域外小说的叙述手段,他“屡屡发现中西文心相近,不类而类”。

文无定法,两派之间的学术、文学之争,本无需上升到政治高度;然而在百年前的大势之下,林、严这两位晚清思想文化界的执牛耳者,其逆耳之言也在海潮大声中湮没不闻了。百年之后,当我们再度回首,是否又能听到海潮之外的木铎之声?

作者:狄霞晨

编辑:金久超

责任编辑:张裕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。