▲少年杨宪益

2019年11月23日是我国著名翻译家杨宪益先生去世十周年祭日。《文汇报》获得了杨宪益胞妹杨苡、南京大学文学院余斌教授的授权,披露即将出版的杨苡口述回忆录的部分内容,使读者得以一睹杨宪益先生不为人知的童年岁月的光影片断,并缅怀杨宪益先生。 ——编 者

我哥比我大五岁。他的出生不单对我们这一房,对整个杨家,都是不得了的大事。父亲是长子,他是长房长孙嘛。那可不是像现在这样简单的老大老二老三老四的概念,那就跟太子似的。当年没有“小皇帝”一说,但我哥是真正的小皇帝,关起门来,简直就是个小溥仪。还很小的时候,说句话家里人就都得听。

“母以子贵”——母亲当然沾了他的光,因为生了我哥,她在家里的地位上升了,家族里对她的态度也有变化。但他首先是属于娘的。生下来就抱走了,娘住楼上,他就住楼上,娘搬到楼下了,他也住到楼下。有很长一段时间,他不知道姆妈才是他的生母。有一次,——那时娘带着他已经长住楼下了——我和我姐要从楼上下来,就见他拿了根麻杆在楼梯口拦着,嘴里喊:姨太太生的,不许下来!我还小,对这事一直不太敏感,他堵着,我就骑在扶梯上,嗞溜就滑下来,我姐气得要命,记了一辈子,到老了提起来,还说:你说哥哥可气不可气?!

再大一点,他知道了。知道了以后对我姐和我就特别亲了。但是这事谁也不说破,就当不知道一样。他从外面回来了,还是先到娘那里去说一声,我回来了,而后才跟我母亲说。母亲带我们去看电影,会跟娘说,我带他们仨去看电影了。平时带我或我姐出去,也会说一声,那就是打个招呼,要是里面有我哥就不一样了,要特别说明的,像正式的秉报:小少爷哪能随随便便就带出去呢?娘倒也从来不拦着,都是许的,大家心照不宣。

我哥说什么姨太太不姨太太的,是出于男孩的顽皮,并不是真的歧视,他是没有等级观念的,到后来就更是反感。他对我从来就特别好,我比他小五岁,小时候是很大的差距了,他就当我是小不点,喜欢想出各种花样带我玩,逗我。我也喜欢跟着他,到哪儿都跟着,他说什么我都信,都听。结果家里人都笑话我,说我是我哥的哈吧狗。

有什么好吃的、好玩的,我哥都会想着我。他的早餐和我们都不一样的,丰盛得多,他常让潘爷悄悄到楼上喊我下去到他房间里,拿这拿那给我吃。我到他房间,往往他正在起床,——那也是挺可笑的。

伺候他和伺候娘是一个等级的,起个床,两个佣人在边上,给他端洗脸盆,给他拧毛巾,拿漱盂接着他漱口水。还要帮他穿衣服,里面的穿好了,裤子系上了,最后是拿了上衣站他身后候着,他要做的就是两条胳膊往袖筒里一伸。所以他到好大了都不大会自己穿衣。老式的房子没有卫生间,都是床边有个帘子,后面是马桶痰盂,他穿好衣服就进去小便,佣人就在帘子外面候着。我不懂,还好奇,有次要跟进去看看,让佣人给拦下了。

母亲对我特别严,对我姐就不会像对我那样老是数落,对我哥则是另一回事,从来不现备,——他不会有错的。尽夸他。比如说我哥眉毛长得好。还成了标准,——说谁谁眉毛长得好,就说,跟你哥眉毛一样。说我长得不好,标准也是我哥:你长得一点不像你哥,——你怎么就不像杨家人呢?其实我长得像她,但她把自己看得很低,杨家的才是好的。

哥哥到哪里都是前呼后拥。他是跟随着娘的,娘带他,我们当然是跟着母亲。娘住楼下,娘难得上来一趟,都是前前后后许多人。我哥要上来动静也大,还没抬腿,下面已在大呼小叫的:“少爷要上来了!”

我最爱跟在后面去逛街,逛书店。 我哥出去逛,都是佣人跟在后面,他看中了什么,吱个声,他们就上去付钱,而后就是大包小包地拎东西。他是根本没有钱的概念的,反正要什么买什么,我的待遇连他的零头都不到,要这要那的,母亲绝对不允许。但是跟在我哥后面,就是另一回事了。每逢我想要书、玩具或别的什么,我就在后面拉拉他的衣服,他回头问一句,想要?我点个头,他吩咐一句,要这个。就全解决了。

▲青年杨宪益与夫人戴乃迭

那时法租界有个天祥市场,类似于上海的大世界,有吃的有玩的有唱戏的,什么都有。越往里走越热闹,几层楼里挤满各种摊位,戏园子、茶馆,吆喝声此起彼伏。又有一处叫“中原公司”的,完全洋味,有电梯上下,听不见吆喝声,只听见店员按电铃叫人。这里的亮堂、安静和天祥市场的乌暗、嘈杂正好是个对比。有一天我跟着我哥就是逛的那儿。应该是在中原公司那楼里,一通瞎逛,走到一个摆满各式外国洋娃娃的大货架跟前,看见一个德国造的,天蓝色的缎子衣裙,金色的披肩,卷发上扎着缎带蝴蝶结。我马上就走不动了。我哥瞅我一眼,咕咙一句“想要么?”而后就对跟着的佣人做个手势,店员将那娃娃装进盒子,我赶不急地抢过来抱在怀里,就这么一路抱回家去,再不肯让佣人帮着拿。

直到吃完晚饭,我还是一团高兴。却见我哥坐在那儿发怔,闷声不响,好像还眼泪汪汪的。过了好多年我忽然悟出他是玩累了,大概打过哈欠,弄得“热泪盈眶”了。当时没想到这些,马上像发现了新大陆似地大叫:“哥哭了!”就这一句,顿时全家大乱。问他问不出名堂,男女老少就一起来问我,刨根问底,要弄明白我哥为什么不高兴。谁欺负他了吗?

我哪知道呢?挡不住一个一个的追问,只好把下午的事说了一遍。他们怀疑是不是只顾了给我买洋娃娃,他自己想买的忘了买,生气了。于是进一步细细盘问,去了哪儿,在哪停过,看过些什么?我想起在中原公司买电器的地方,我哥曾让店员递给他一个很大的手电筒,挺讲究,装三截电池的,开关推上去,雪亮雪亮的。他还拿在手里掂了掂,不过摆弄一阵,又还回去了。大人一听,觉得这“案子”破了,老仆人潘爷连忙坐了家里的黄包车奔中原公司,个把小时后气喘嘘嘘回来,手里一个大纸盒,里面正是我描述的手电筒。谁知我哥拿过来掂掂,咕咙一句:“真重,我才不要哩!”

等于宣布白忙活了,全家都很沮丧。他不开心,事情就不算完,又重新紧张地排线索。这时我忽然又想起一茬,大叫:“还看过一个小巴儿狗,在天祥市场。”于是又一通关于那狗长相的盘问,什么白色带黄花,是不是狮子卷毛这些特征都问清楚了,再派了个年轻仆人直奔天祥市场卖狗的摊子。一条哈叭狗抱回了家里,那狗颈上系着红缎带,带上还拴只小铃铛,两眼黑亮黑亮,东看西看,真是漂亮又可爱。我高兴坏了。可我再喜欢也没用的,得我哥喜欢才算数。那是只母狗,我哥说:“我喜欢公狗”。

直到几天后,家里又买了条黑底白花的小吧狗来,这一番折腾才算告一段落。这回是个“壮丁”了,我哥挺认可,还给起了个名,叫它“小花”。训练“小花”成了我和哥哥的一个乐子,我们费了好大劲教它两条前腿一拱做揖,做完了就给它块饼干,还教它盘腿坐着拜,甚至还教它保持沉默,不许它乱叫。等它长得肥壮了,我哥让我抱着,在屋顶露台上,用他喜欢的柯达方盒子相机照了张相。也算是“小花”在我们家留下痕迹了。

父亲去世得早,家里没男的,气氛是不一样的。不是有句话叫“生于深宫之中,长于妇人之手”嘛,那是说皇帝,杨宪益当然不能说是“生于深宫之中”,但可以说是“长于妇人之手”,家里上上下下围着他转,一味地呵护他。养尊处优是一方面,另一方面他是没自由的,比我姐和我更没自由。哪儿也不让去,也没人玩,整天关在家里。二姐到北戴河去治病,娘也过去避暑,这事我们是没份的,杨宪益也不叫去,则是怕他游泳出事。他气得不得了,在家里闹,后来他出国留学前我们一家子到北京香山避暑,就是那次给他许的愿。

我还记得一件事:难得的,有一次许他到李家花园去溜冰,我一起去的,潘爷跟着。李家花园是天津有名的李善人家的,他家每到冬天都在门口摆一口大锅,施粥,当然还做其他的善事。李家花园好大,里面有水面很大的水塘,要不就是有小河,冬天结冰了,就成了溜冰的地方。我哥到了上面不知所措,潘爷就怕他摔着,就弄了张椅子来叫他扶着。这还怎么滑?他干脆就一屁股坐在冰面上,坐地上也让他开心。我们是带了照相机去的,他就伸直了腿坐着让我给他照,还说照片洗出来要拿给娘和母亲看,就说是摔倒了。其实并不是摔倒,他故意要我那么说,是淘气,也是他对家里成天管着他的一种反抗吧。

后来果真我就拿给母亲和娘看了,都照他说的。这下坏了,她们问我怎么搞的,还把佣人找去问。都说没摔跤,我也“招供”了,说是我哥让我那么说的。没摔跤怎么坐地下了呢?大冷天,冻着了怎么办?!就这样,以后再不许他溜冰了。溜冰鞋是订做的,挺贵,就用了这么一次,再没穿过。

他念书,起先也是请先生到家里教的,不让他上学,怕路上遇到坏人,怕在学校里磕着碰着。到他十岁时,总算让他进学校了,他很兴奋。每天早上上学前,母亲都要检视一番才让走,天冷的时候,给他戴上厚厚的帽子,再围上围巾,穿上大衣,最后还要拿手绢给他抹一下眉毛,而后说,去吧。这是她的习惯,像个仪式似的。

捂得那么严实,是怕他着凉。其实哪会?后来我们也是坐黄包车上学,车上有车毯,搭在身上,一点也不冷,他是车毯之外还垫条狗皮褥子,暖和着哩。在学校,他裹成那样都被同学笑话,他烦这些,又拗不过大人,后来每次往学校去,在门房那儿就把帽子围巾大衣都给甩了而后再上车。黄包车在外院门口等,母亲是在内院送他,不会到外院,所以并不知情。等放学回到家,他重新穿好了再进屋里见母亲和娘。

上高中时,他看同学打篮球,跃跃欲试的,但家里不让,怕撞着碰着。说要打的话,在家里打。果然很快买来了篮球架,竖在院里。篮球几个人一起玩才有意思,家里没别的男孩,他一个人玩很无聊,八叔家四哥、七叔家五哥来了他就很兴奋。有一次他们在院里玩,天气好,娘好兴致,让佣人把椅子端到外面,她坐着看他们打球,丫头端来水烟什么的在边上伺候。才看一下,就吩咐四哥他们别跟我哥抢。看他们互相传球,又急了,怕球扔过来打着我哥,要——打在脸上还得了?就让不要朝他扔,要走过来把球递给他。这球还打个什么劲呢?我哥就是这样被“重点照顾”,常被管得重头丧气的。

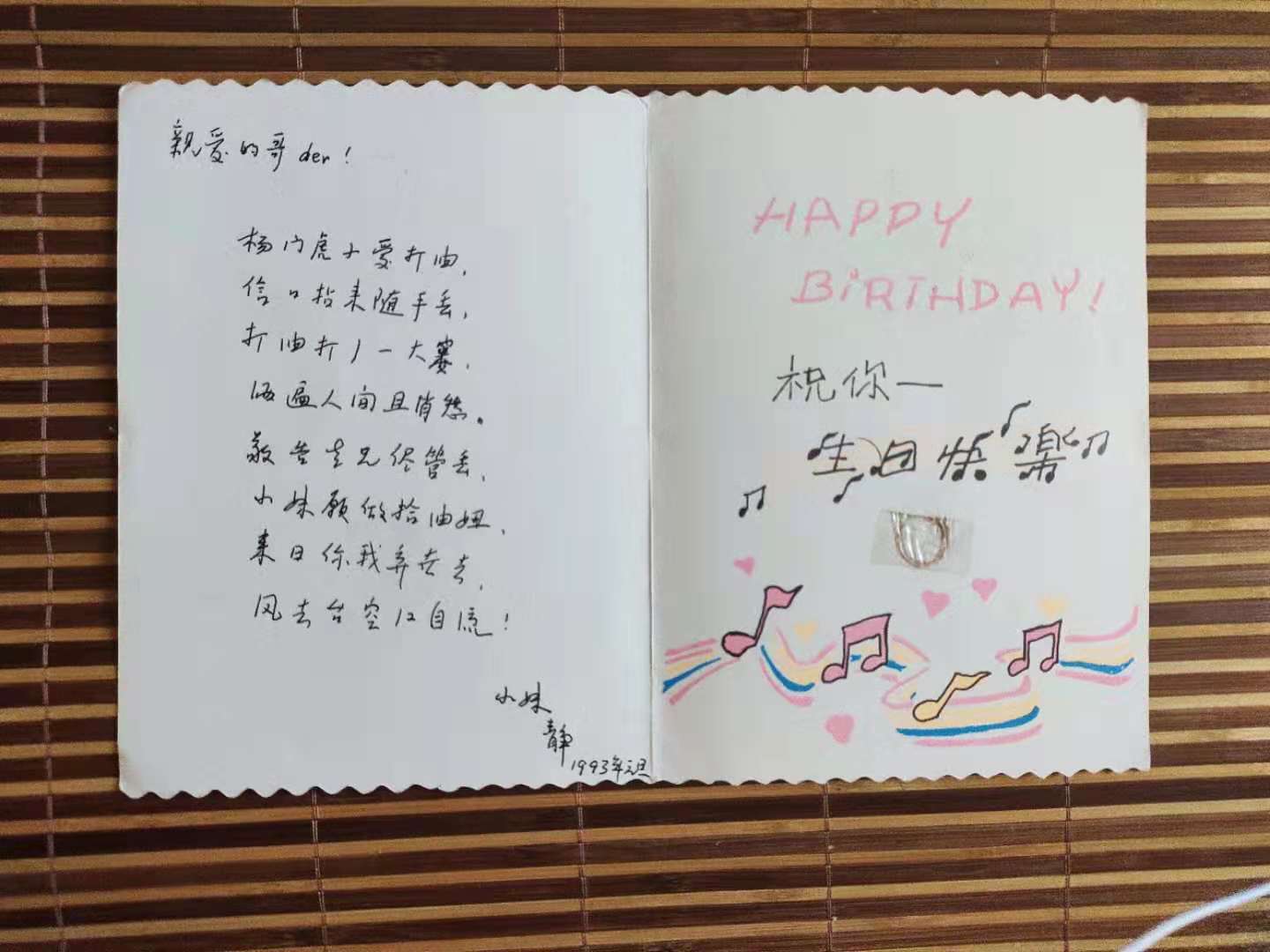

老被管,又没人玩,我倒是受益者。我姐只比他小两岁,比较严肃,不爱玩,又有自己的主意,经常不听他的,我就不同了,听话,他说什么是什么,所以他喜欢带我玩。四哥、五哥来和他玩,我也跟在后面。有次四哥、五哥来,他们逗我,让我骑在四哥腿上,五哥掏出一把指甲钳,做势要夹我,那时候指甲钳还是新鲜的洋玩意儿,我没见过,吓得直往后躲,他们就笑得不停。好像就是那次,他们又问我会不会用英语叫我哥。他们都在上中学,又都在外国人的学校,我还没上学,当然不会。他们就教我,要我喊杨宪益DEAR brother,我不会,他们说,那就中西合璧,叫“哥D”,干脆你就喊“哥DER”。北方话里是常有儿话音的,这发音和“格登”很像,格登本是象声词,说上楼梯的脚步声,就会说“格登格登”,还有“心里格登一下”之类的。他们觉着这么叫好玩得不得了,我哥也觉得有趣,后来我当真经常就这么叫了,一直叫到老。写信给杨宪益,抬头也会写“亲爱的哥DER”,就为这么写好玩儿。他过九十岁生日,我给他的生日贺卡上也是这么写的。

▲杨苡写给哥哥杨宪益的生日贺卡

我对我哥是有些依赖性的,不光是老跟着他,还崇拜他,有什么事都问他,觉得他什么都懂,是天底下最好的哥哥。三五年他去英国留学后,我老想他,在家里觉得越发的寂寞。我母亲都看出来了,要安慰我,给我买了桌上玩的高尔夫球,很贵的。以前哪有专门给我买那么贵的东西呢?那是因为我和我哥有次到过去法租界很有名的国民饭店,在楼上玩过室内高尔夫,玩得很开心,回家兴奋地跟母亲讲过。但是哥哥不在身边了,哪有什么东西能替代的了呢?——当然这是后话了。

作者:杨 苡 余 斌

编辑:朱自奋

责任编辑:张 裕

来源:杨苡口述实录,译林出版社即出。