▲浪漫主义女作家贝拉

上海,1941,一对流亡中的犹太青年在此相识相恋,并诞下他们爱的结晶——一个名叫迈克的小男孩。

上海,2012,时隔70年后,这个已经成为好莱坞顶尖制片人的小男孩已是一个耄耋老人,他满载着对这座城市的感激,走上上海国际电影节的红毯,而陪伴他走红毯的,是女作家贝拉。

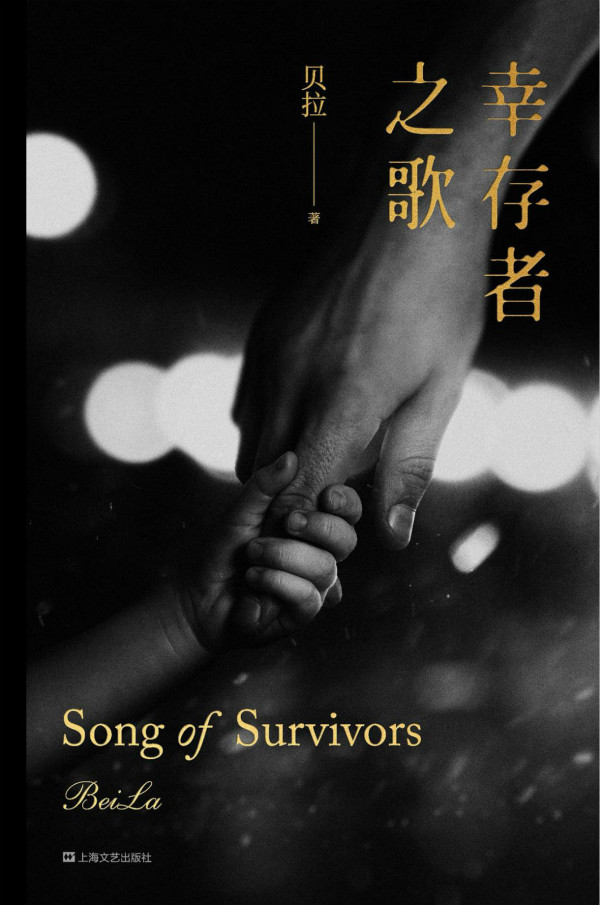

七年后,贝拉的长篇小说《幸存者之歌》问世,故事的主人公——大卫和朵拉的原型,正是迈克的父母。这是一个被称为“上海版《乱世佳人》”的故事:俄罗斯犹太青年大卫和朵拉由于战争流亡到了上海,又因为签证的原因滞留在了上海,与30000多位来自波兰等国的欧洲犹太难民一起,生活在日寇铁蹄蹂躏下的上海。尽管生活艰辛,苦难深重,但是,他们并没有失去尊严和信仰,并最终在这座以宽广的胸怀容纳了他们的城市里成长成熟,迎来新生……

著名出版人、“犹太人在上海”的策划、编辑安波舜在谈到他与贝拉的合作时说:“最重要的就是能够从纷繁复杂的人物和时代背景中拎出具有审美价值的故事和人物灵魂,因此作家必须要有信仰。信仰对普通人来说是宗教,是情怀;对作家来说,则是爱和恨的视角,是灵魂美丑的雕刻刀,是剖析和梳理故事和情节的原动力。而这些,恰恰是贝拉所擅长的。”

这也是迈克愿意将自己家族的故事告诉贝拉的原因,他们在彼此的作品中,都看到了人性的光辉,看到了爱和信仰。

于是我们的访谈便从爱和信仰这一话题展开——

▲浪漫主义女作家贝拉

在爱与信仰之下尽情咏叹

读书:您认为信仰是什么?是爱吗?

贝拉:如果一定要用一个字概括,我认为,那就是“爱”。

我不是哲学家,也不是牧师,所以我无法从哲学与宗教这么高的层面上完整地去诠释什么是信仰,我只能以我创作的文学作品与我个人所经历过的一些故事来回答。我是一个比较关注人类苦难的写作者,我的终极愿望是写出很多关于故乡上海在二战时期拯救犹太人、帮助犹太人背景下的爱情故事。因为用爱情小说反映这一背景,能够让国外读者了解这段历史,我希望让全人类不同种族、不同肤色的人,被这些充满人性的、具有人类共通情感的故事所感动。在我的词典里,信仰,是一个精神的高度,它是黑暗中的光,也是荒漠中的甘泉,它是绝望中的希望,也是苦难中的救赎,忏悔与感恩,是自由与博爱的火炬。

读书:在您的作品中,又是怎样让爱与信仰这一主旨,贯穿故事线索,成为照射人物灵魂的光芒的?

贝拉:在《幸存者之歌》中,大卫从一个擦鞋匠,逐渐成为电话公司的线路维修工,进而为了爱情,为了给朵拉一个像样的家,努力创新,在英法租界研制开发了为中国难民服务的公共投币电话亭。到了上海解放前夕,大卫已经成为电话公司的主要负责人。大卫的成长经历,诠释了犹太人在苦难和绝望中,依靠信仰的力量,乐观豁达、生生不息的生命意志和永不放弃的毅力。

书中还有一个虚构的人物——上海名媛姚慧君,她的信仰不是那种犹太人对上帝的仰慕、敬畏,而是一种爱的信仰:她爱着大卫,甚至她的婚姻与恋爱都是为了成全与解救自己心爱的男人。后来大卫一家走了,她默默守望了终生。

《幸存者之歌》

贝 拉著

上海文艺出版社出版

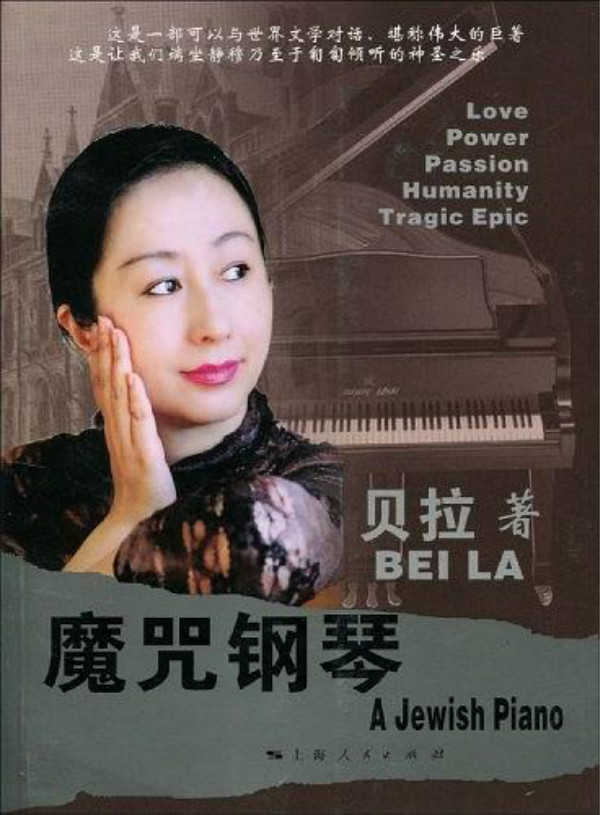

之前的《魔咒钢琴》,描绘了二战期间犹太钢琴家亚当与留苏的红色后代李梅之间生离死别的爱情。整个故事就像一部奏鸣曲,在舒缓的前奏中,李梅与亚当相遇了;短暂的如歌行板之后,是快板般战争背景衬托下两个人的离别与各自的生活;接下来是高潮,他们重逢后在激情的瞬间共同演奏了《降D大调第八号浪漫曲》——这首饱含他们之间所有情感的曲子,在第一个音符被奏响的瞬间,向人们展示了一个爱情传说。爱与信仰像音符一样贯穿着整个故事。

《魔咒钢琴》

贝 拉著

上海人民出版社出版

而即将出版的“犹太人在上海”系列的第三部小说叫《遥望金色圣殿》,是以一场惊心动魄的“江亚轮”海难开始的。这场海难死亡人数是泰坦尼克号的一倍。我的外祖父是这场海难的幸存者。但更多的远亲、近邻都遭遇了不幸。很多人的信仰建立始于一场灾难,我母亲就是因为这场灾难而在她幼小的心灵播下了信仰的种子。灾难,最能直面人性的光辉与丑恶,让人觉得生命的脆弱与命运的无法预知。

这部小说的创作几乎掏尽了我的身心与情感,写完后整个人仿佛虚脱了一样。作家是一种痛苦的职业,因为要经历一次次人性的卑鄙和险恶,而死亡如影相随,悲伤痛不欲生,撕碎的心一次次愈合再破碎。但有信仰的作家总能在绝望中看到一丝希望,在漆黑的隧道里发现一束光,于是,赋予自己笔下的主人公不断去爱,去救赎,去忏悔,去感恩,让伤口闪烁人性温暖,在残缺的躯体上谱写伟大的诗篇。这部作品唤醒了我童年所有的记忆,并在记忆的长河中慢慢梳理出了外祖父和母亲的信仰源头。我想说,爱和信仰这一文学艺术的母题成就了我的小说,也改变了我的生命属灵。

▲作为钢琴家的贝拉

在真实与虚构之间轻盈起舞

读书:2006年,您出版了“犹太人在上海”这一系列的第一部小说《魔咒钢琴》,怎么会想到要写这个系列的作品?体量为什么是十部?

贝拉:这个系列其实是我与安波舜老师一起策划的,他在成功策划出版了《狼图腾》之后,想把我的浪漫主义作品推向世界。我提出能否把“犹太人在上海”这段历史以文学的形式、用长篇爱情小说来告诉更多的人。他极为看好,因为我是上海人,对音乐艺术的感觉比较好,又在海外生活多年,对犹太人以及他们的生活和宗教比较了解……于是有了系列作品的计划与布局。之所以选择小说这个载体,是因为小说的想象空间比较大,而且以战争背景下的爱情故事来表现爱和信仰,表现人性光辉,会更有力量,也是我比较擅长的。

决定开始这一系列小说的写作后,我查找了大量资料,国内的国外的,中文的英文的,列下了很多提纲、人物表,也写了几部初稿,涉及那个时代方方面面的人物与背景,我有信心写好这十部“犹太人在上海”的长篇小说。

▲贝拉与葛浩文

读书:《魔咒钢琴》是一部纯虚构的作品,但《幸存者之歌》和即将出版的《遥望金色圣殿》,却是有真实的事件背景和人物原型的,为什么会有这样一个转变?您又是怎样处理真实与虚构之间关系的?

贝拉:2010年的时候,上影集团买下了我的《魔咒钢琴》的电影版权,国务院新闻办原主任赵启正引荐了迈克·麦德沃给我们。迈克·麦德沃在好莱坞非常有名,他出品的电影17次被奥斯卡提名,8次获得奥斯卡最佳影片奖,代表作包括《飞越疯人院》《沉默的羔羊》《黑天鹅》《与狼共舞》《现代启示录》《西雅图不眠夜》等。跟迈克·麦德沃熟悉以后,他告诉了我他和他父母的故事:他是1941年在上海出生的,他的妈妈叫朵拉,在上海经营一家专门出售给演员服装的店铺;他的爸爸在上海美商电话局工作,从修理工一步步走上高层。迈克对上海的感情非常深厚,在获得“2012年国际电影节杰出成就奖”发言时就表示,自己非常感谢上海这座伟大的城市。他曾在1990年代带父母回过上海,飞机开始降落时他爸爸哭了,他爸爸后来说:“因为这座城市救了我们一家,也救了万千的犹太人,她是一座伟大的城市。”之后迈克也邀请我先后数次去他在好莱坞的家和办公室,我两次见到了他90多岁的母亲,朵拉用一口生疏的夹杂着英语的上海话跟我描述当年他们在上海的生活环境。

但是,迈克给我的写作资料非常有限,包括他父母的结婚照在内,不过十来张老照片。而迈克只在上海生活了六年,一个孩子六岁前的清晰记忆,能留下多少呢?于是我开始查找资料,后来替迈克找到了他爸爸当年在美商电话公司的很多资料,包括他20岁时带有证件小照片的工作履历,他手写的要求增加工资的一封信,他们全家在上海的两处住址(迈克曾经找了很久但是没有找到,这些地方正好是历史保护大楼,所以迄今还在)。告诉他这个消息是陪他走完红毯后,他听了以后非常感动,以至于站在舞台上时已经忘了本要说的关于《魔咒钢琴》接下来的拍摄计划。

然而这些背景资料只是故事的硬核,远不足以支撑一部小说。迈克还告诉我,他父母是初恋,这在生活中是美好的事情,但在小说中却会让故事缺乏曲折性和张力,所以我只能虚构他们身边人物的故事线和情感纠葛,我的虚构、细节想象的填补,得到了迈克的极大认可。

当然,这些虚构的人物,他们的背景出身,行为逻辑,情感走向,我都尽量靠近真实,避免脸谱化,哪怕一个电话接线员,我都要去考证那时候的真实状况,让真实和虚构衔接得严丝合缝。

▲浪漫主义女作家贝拉

在回眸与展望中拨动琴弦

读书:您被冠以“浪漫主义作家”的名号,您自己是怎么看待这个标签的?

贝拉:也许是因为我喜欢音乐和艺术,在小说中,主观的色彩和浓烈的情感比较多。但我觉得浪漫主义不仅是一种表现方式,也是一种精神内核。在最痛苦黑暗的时候依然保持乐观的心态,没有东西可以摧毁你,这样的情怀也是一种浪漫主义。

读书:这种情怀与您的人生经历有关系吗?

贝拉:是的,所以我觉得我比较适合写犹太人的作品,因为有些经历比较相像。比如流浪,我一直在行走,一直在路上。我的父亲从上海第二军医大学毕业后,义无反顾地去了铁道兵部队当随军医生,辗转祖国大江南北。我母亲是一名英语老师,所以从我五岁开始的每一年寒假、暑假,只要她觉得合适,就会带上我和我妹妹一路追随去爸爸生活的地方:牡丹江、苏联边界、朝鲜边境……我永远无法忘记那些画面:沿途贫瘠与苍凉的大山大河,父亲在夕阳下拉着小提琴的身影,还有他在草原上展开双臂、风一样朝我飞奔而来……后来,20岁出头出国,去日本,去北美,遭遇语言不通,倍感孤独寂寞,所以,对犹太人流浪在异乡的感觉我感同身受。

读书:从《魔咒钢琴》开始,您作品的英文译者都是葛浩文先生,这是很多中国作家心仪的译者。为什么葛浩文先生愿意翻译您的作品?

贝拉:一开始是安波舜老师牵线搭桥,从翻译《狼图腾》开始,他同葛先生就成了好朋友。安老师把我的《魔咒钢琴》寄给葛先生,他看了很感兴趣,于是就有了后面的合作。也许葛先生之前所关注的作品大多是写中国农村的,比较现实主义和批判主义,我的作品则完全不同。而且葛先生本身是犹太人,他对作品的内容有感觉,我想感动他的就是那份人类共通的情感。所以我后面作品的英译本都会交给葛先生翻译。

▲贝拉与葛浩文

读书:您现在主要生活在哪里?旅居国外多年后回到故乡,撰写有关上海记忆的作品,有什么特别的感受吗?

贝拉:这十几年来,我以在上海居住为主,多伦多、东京每年也都会住一些日子。有时,我感到离故乡越远,心越靠近,感情也越炽热。我近期在写一部长篇童话,叫《上海城堡》,是以离开上海的六岁男孩迈克的视角去写的。在童话里,上海将变成一个浪漫美丽的城堡,在这个城堡中,一切美好光明的事情都正在发生。我相信这篇童话,会点亮迈克暮年的人生。人越接近老年,童年的一切就越会回到眼前。

作者:蒋楚婷

编辑:蒋楚婷

责任编辑:张裕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。