相关文章

推荐文章

排行榜

朱小棣 | 世纪老人杨苡,不变是初心

日期:2020年03月06日 10:26:34 作者:朱小棣

本文作者拜访杨苡(右)合影

2019年12月16日上午,我去看望了百岁高龄的杨苡先生。这是一次既偶然又策划已久的会面。自打我于2018年12月初探望她以来,杨先生一直盼望我能再次从美国回来晤面。

当我兴匆匆再次踏入那40年前我几乎隔三岔五就要踏入的小院,口中高喊“杨老师,杨老师”,出来为我开门的是杨先生70岁的儿子赵苏。我刚刚入座客厅里那张熟悉多年的沙发,杨先生便从卧室走了进来。虽说是依仗了助步的器械,老人的步伐依然矫健,身子骨还是那般硬朗,眼眸明亮,腰板笔挺。坐在她那固定位置的扶手椅上,杨先生开口便说:“我得要纠正你啊!我可不是你的恩师,我连一天都没有教过你。”

2019年杨苡百岁留影(摄影:赵苏)

显然,她指的是我去年拜望她以后发表在《文汇读书周报》上的文章《百年恩师春常在》。的确,正如她所说,我没有在教室里听过她哪怕一节课。虽然我是南京师范大学(当时还叫师范学院)外语系77级的学生,可是由于历史的原因,杨先生被长期剥夺了教书的权力,尽管她一直都是在编的教员。她也一辈子都没有顶过“教授”的头衔。

我问她如何能够保持身体这样健康,她答道:“我现在只能对人说,我是以不变,应万变!”老人的机警、俏皮,引来我和赵苏爽朗的笑声。她也随着我们,开心的脸上绽放出笑容。我说,不变才好啊,如今不是都说,要初心不变嘛。于是大家又再次开怀大笑。

我们见面要做的头一件事,就是相互签名赠书。多年来,这已算是一项传统保留“剧目”。只要我们都有新书出版,总是要相互交换。每每我还不止得到一本,因为她往往同期会有多部书籍出版,或是相赠她哥哥杨宪益、二女儿赵蘅的书给我。甚至有一年还给了我一本她亲手网购的图书,说是抱歉没有新著出版。

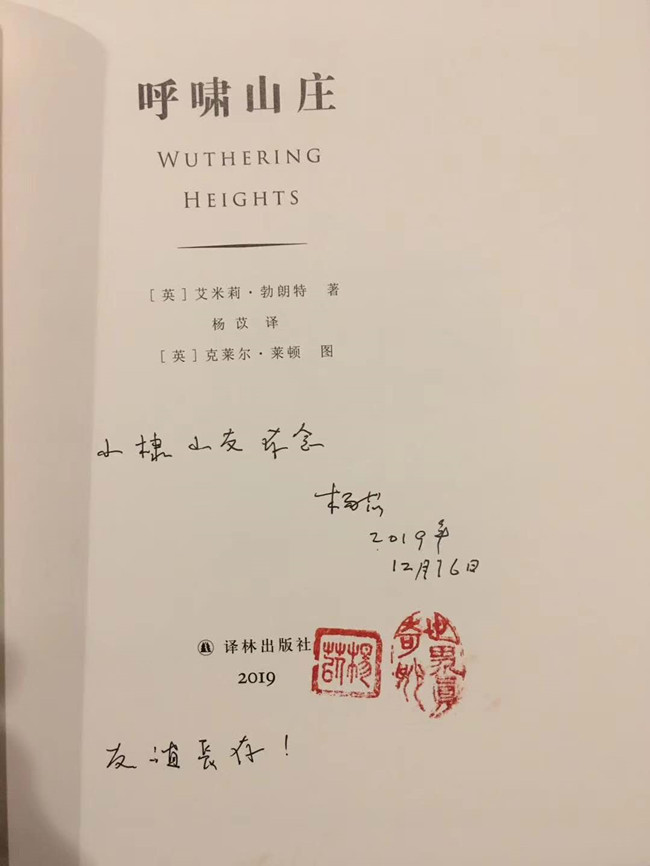

这回我带去的,是我刚刚在中国大百科全书出版社出版的《闲读闲记》。杨先生嘱咐赵苏去拿来一本译林出版社专门为杨先生百岁生日制作的精装版画插图本《呼啸山庄》。半个多世纪前,杨先生翻译了这部世界名著,成了经典译本不断再版,还有了少年儿童版。

杨先生在扉页上欣然签上:“小棣小友存念,杨苡,2019年12月16日”,感觉似乎还意犹未尽,于是又在已经盖好的书章下面补写了四个字:“友谊长存!”我手里捧着金砖般沉甸甸的巨著,眼望她那依然娟秀如少女般的签名字迹,兴奋不已。

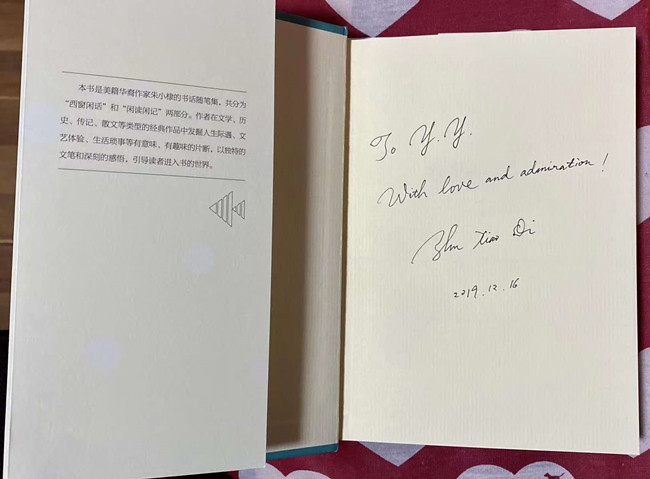

轮到我签名赠书了,我却开始犯难起来。我一向只用英文签名,因为我的汉字写得极差。可是到底该如何用英文称呼她呢?以往曾经用过“Professor”,可她立马就说“我没当过教授”。如今又当面纠正说不是我的恩师。我忽然灵机一动,不如归朴返真。想当初她年轻时一定用过她自己姓名的英文大写字母缩写“Y.Y.”,于是征得她的同意,我便欣然用上了。

从我手中接过书去,瞥了一眼书名“闲读闲记”,杨先生立刻叫好,说她一辈子最喜欢闲读。确实,这也正是我当年从她那里得益最多的地方。我随手一指赵苏背后的书橱对他说,当年这个书橱里有一整排用白纸包皮的英文书籍,就是他母亲借阅给我闲读完了之后我再用日历牌纸的背面包上去的。去年杨先生二女儿赵蘅来帮助整理图书,才把所有外文书籍都从客厅搬进了卧室。

我向她介绍说,这是我第六本把“闲”字镶入书名的散文随笔集。杨先生说:“‘闲’字好,闲读最好,如今很少能有人坚持闲读了。况且你在闲读时,其实你的心不闲。”对呀,这正是她老人家充分理解我内心深处的地方,这才叫做人生“知己”。

于是我又介绍说,我的文章总是谈书,可是从来不去注重书的中心主题,而是随便翻翻,总能找到我喜欢和感兴趣的内容。杨先生指着我说,当年你父亲就对我说:“杨老师,我的儿子桀骜不驯,您得替我教导教导他。”杨先生当时就回我父亲说:“孩子喜欢看书,独立思考,没什么不好。”这都是40年前的往事。说起来,还是不久前在美国逝世的巫宁坤先生介绍我认识了杨先生。那时我的姐姐朱小蔓是安徽师范大学中文系首届工农兵学员,结识了外文系教师巫宁坤,希望他能指导我的英语学习。他说有位学姐就在南京,可以就近指导,于是便领着杨先生来到我家。我后来又回访了杨老师和她的丈夫赵瑞蕻教授。一来二去,谈话投机,我便成了赵先生、杨老师府上的常客。掐指算来,她当年正好是我现今这般年纪,刚逾花甲。

我们的话题又转向杨先生获得南京文学艺术奖终身成就奖一事。能在百岁高龄喜获这样一个文化奖项,的确令人欣慰和振奋。

我父亲朱启銮1940年受党的指派,从上海孤身一人来到南京开辟地下工作和抗日斗争隐蔽战线。新中国成立后他曾经在上世纪60年代和80年代初期,先后主管过南京市委宣传部。杨先生至今仍以“老部长”称呼他,亲密无间。据说巫宁坤曾经质问杨先生,你不是一向都不喜欢跟高干和干部子女交往吗?杨先生对他说:他们父子俩可不一样!

说起来,杨先生的父亲曾经是民国时期天津中国银行的行长,但杨家也曾对新中国的建立有过贡献。她母亲在20世纪40年代,曾经毅然捐出四万银元,交给了大女婿所代表的重庆地下党。早在“一二·九”运动的洗礼中,由于不满家庭鸟笼式的管束,少女杨苡就曾写信给巴金,寻求精神力量,并得到了回信,两人从此开启了彼此一生的友谊交往。收到巴金第一封信后,她写了作文《新的我》,开头三句话是这样写的:“我觉悟了!我到如今才觉悟!但是,我并不以为晚!”

不知为何,话题转向了民国,以及不久前掀起的“民国热”。杨先生说,有人以为凡是民国高官,我都会肃然起敬,那可真是太不了解我啦!于是屋子里又响起了一片笑声,因为我们仨都十分清楚那一段历史。一位从少女时代起就要挣脱樊笼、向往自由民主、反对霸权专制的世纪老人,几十年来,无论时事风云如何变换莫测,不变的永远是那一颗为了祖国繁荣昌盛,不懈努力地要追求光明与希望的初心。

作者:朱小棣

编辑:朱自奋

责任编辑:张裕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。

文汇网 ● 版权所有 All Rights Reserved ICP许可 沪 B2-20150001 号 Copyright(c)2004 沪公网安备 31010602000205号