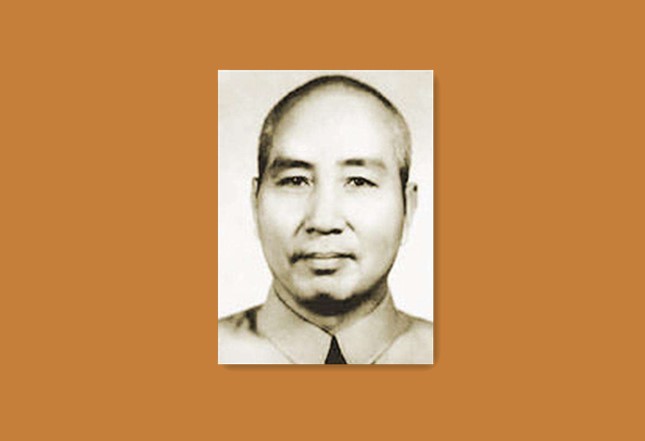

▲时任公安部部长罗瑞卿

1940年4月,中共豫北地委组织部部长吴蓝田叛变投敌,出任日伪“灭共工作团”团长。根据地军民与吴蓝田进行了八年的殊死斗争,又经过八年的寻踪觅迹,终将叛徒绳之以法。

出轨

吴蓝田,1911年出生于河南滑县,1928年在开封省立第一师范加入共青团,第二年参加共产党,是滑县第一批共产党员。1931年,吴蓝田任滑县瓦岗支部书记,又是滑县最早的党支部之一。此时滑县县委书记为聂元真(后名聂真),隶属于王从吾任书记的濮阳中心县委。“七七事变”前后,吴蓝田任滑县县委书记。

吴蓝田革命时已有妻室,但随着职务不断提升,他坚持与原配解除婚姻,同滑县女干部陈克勤结婚。滑县位于冀鲁豫根据地的中心区,女干部思想上不那么封建,又多少都有点文化。吴蓝田有些眼花缭乱,开始见异思迁,与永年县妇救会女干部王某产生暧昧关系。陈克勤十分生气,两个人吵闹不断,群众议论纷纷。地委领导严厉批评吴蓝田:“你还记得我们领导穷人打土豪的情景吗,那是多么的艰苦。现在我们有了政权,有了军队,可以公开活动了,应当更加努力工作。正当恋爱没有什么不对的,可你是有家室的人啊!”吴蓝田表示接受批评,有所收敛。

1939年春,地委举办干部训练班,吴蓝田前来讲课。看到负责学员生活的女干部陈某才貌不俗,也没有结婚,吴蓝田旧病复发,和她谈起了“恋爱”。王从吾等地委领导多次同他谈话,吴蓝田却我行我素。地委召开机关干部大会,对他进行公开批评,决定保留其职务,到滑县接敌区开辟工作,以观后效;同时将陈某调到冀鲁豫南端的长垣县,与吴蓝田隔离开来。

逃跑

吴蓝田在滑县悦庄以组织救国会的名义,与土匪和顽固势力频繁接触,和反共头子王太恭关系密切。他把陈某从长垣约到悦庄,公然住在一起。地委了解到这些情况,命令吴蓝田迅速返回机关。吴蓝田置若罔闻,依然与陈某出双入对。1939年4月,豫北军分区接到报告,吴陈二人出现在滑县横村集会上,派部队赶去将吴蓝田捆绑,押送区党委。吴蓝田凭着对环境的熟悉,途中逃了出来,与陈某躲进敌占区。

这时,王从吾外出开会,代理地委书记信西华派人捎信劝说吴蓝田,准备实施诱捕。吴蓝田来到地委机关附近,写信给信西华询问对他如何处置,信西华推说不知此事。吴蓝田疑心顿起,匆忙逃走,和陈某住在父母家中。其间他们去清丰县陈某的娘家,陈父陈笃之民国初年当选过国会议员,时任抗日民众自治会委员长,他明确表示不赞成女儿的做法。

在亲友的劝说下,加之陈某心生悔意,吴蓝田也有所反省,便通过滑县县委联络员、聂真的弟弟聂元昂表达了愿望。聂元昂是他发展的党员,因而坦陈自己的心态,说他们两个人天天哭,既怕日本人,又怕八路军。吴蓝田甚至表白,如果允许归队,当个马夫也行。已经回到地委的王从吾给吴蓝田写信,说:“可以安排当教育科长,但是两人要脱离关系。”吴蓝田见到王从吾的亲笔信,如释重负,说:“这就不怕了!”在前往地委的途中,他们偶遇八路军东进纵队第三团。吴蓝田曾在这支部队任职,部队首长知道地委此前对他的处理意见,派战士把二人押送到豫北大队看管。吴蓝田惶恐不安,以上厕所为名,第三次逃跑。

不久,在滑县留固镇横村集会上,聂元昂又与吴陈二人相遇。聂元昂质问吴蓝田:“你已经有了两个,为啥又搞第三个?”吴蓝田反问:“你不是也又找了一个?”聂元昂说:“我和你不一样,我是离了婚的……”言语不和,不欢而散。与吴陈分手之后,聂元昂向地委作了汇报,地委立即派部队赶到吴蓝田的住处,将他再次抓获。在押解回来的路上,吴蓝田最后一次逃跑,彻底走上了不归之路。

▲新中国成立后,王从吾任中共中央纪律检查委员会副书记

投敌

1940年4月10日,农历三月初三,吴蓝田来到滑县城,公开投靠日本侵略军,沦为汉奸。为了讨得主子的欢心,吴蓝田托做维持会长的姨夫向日本人示好,将全家搬进滑县城里,以表认贼作父的诚意。他还与新乡、开封的日本驻军取得联系,把所掌握的冀鲁豫根据地的情况和盘托出,得到日军第三十五师团参谋主任林正直中佐的信任。

日军命吴蓝田组建东亚二九部队灭共工作团,亦称华北驻屯军参谋本部特务工作团,委任他为团长。吴蓝田感激涕零,为表示自己洗心革面,改名为吴进善。滑县城关西街吴家老宅门前,挂起一块“特务工作团”的牌子,这就是吴蓝田的团部。他把原在冀鲁豫根据地工作的弟弟吴河修拉来,充当副团长,又搜罗一些至亲旧友为骨干,大肆招兵买马,扩充队伍。吴蓝田扬言:“共产党不让我好活,被我捉住的共产党也别想好死!”在“反共复仇”的旗号之下,在出卖国家和民族利益的同时,吴蓝田开始了疯狂的报复。

吴蓝田对聂元昂恨之入骨,叛变之后杀了他的侄子,抓了聂家母亲。乡亲们花了很多钱,才把聂元昂的母亲赎回来。吴蓝田还放出狠话,一定要抓聂元昂,说除非他跑到苏联。聂元昂带着家眷转移到太行山。滑县原县长贾潜是吴蓝田的老师,只因参加了民主政府,全家悉数被抓。吴蓝田以此要挟贾潜未逞,将其老母迫害致死,又向贾家讹取巨额赎金。吴蓝田说,凡是被抓过的人不会再抓第二次,因为已经把他们家,还有他们亲戚家,都罚得倾家荡产了。

1942年农历三月初三,吴蓝田在滑县白道口镇唱大戏,庆贺他投靠日本主子两周年。部下人人佩戴袖章,正面写着“三三”,背面写着“反共复仇”。曾由吴蓝田发展入党的滑县史固村党支部书记李奉天,坚决不跟随他反共,被拉到会场杀害。在残害共产党和爱国志士的同时,吴蓝田以绑票拉人的方式,积累了巨额资金;又在配合日军“扫荡”根据地的过程中,拼凑起1000多人的队伍。至1945年日本投降,吴部疯狂屠杀根据地军民数以千计,其中吴蓝田亲手杀害数十人。尤其是对共产党员、干部、民兵和农会、妇救会骨干,残害手段无所不用其极。他自己罗列的酷刑,就有吊打、灌冷水、刺字、挑脚筋、钉钉子、放狗咬,直至机枪扫射、砍头、活埋、坐炸弹。

根据地军民与吴蓝田进行了殊死的斗争。涉事的陈姓女干部致信冀鲁豫区党委,表示坚定不移地反对吴蓝田,根据地《卫河》杂志登载了这封信。滑县县委和各个区委以游击战的方式,积极打击窜扰边缘地带的吴蓝田伪军。只是在敌强我弱的形势下,根据地没有力量彻底消灭这股汉奸势力。

潜藏

抗日战争胜利后,八路军第一次解放滑县县城。吴蓝田带领少数亲信从暗道出逃,到新乡投靠王太恭的儿子、河南省保安第四总队总队长王三祝,成了他的参谋长。1946年内战爆发后,在国民党军正规军扶持下,吴蓝田耀武扬威地回到滑县城。过了不到两年,1948年7月,滑县城终于回到人民手中。吴蓝田带着一家老小10余口人,南渡黄河,跑到了郑州。

这时三大战役还没有开始,国民党依然占据着大半个天下,吴蓝田却已经嗅到灭亡的气息,继续向南奔逃。他刚到南京,解放军就已逼近长江。混乱不堪的南京城为吴蓝田送上一根稻草,他化名吴金山,在区公所报上了假户口,原籍改为徐州,职业为经商。吴蓝田投敌后,重新娶妻孙氏,纳妾苑氏。此时妻妾二人与吴母吕氏、弟弟、表弟以及他们的子女,都有了当地的合法身份。接着吴蓝田又携家带口南逃苏州,在这里住了一个多月,感觉地方太小,不易隐藏,又把全家迁往上海。

吴蓝田详细了解了上海的街道、风俗和交流习惯,最后确定以制售生活用品的方式,混入商贩群体中,举止装束也俨然老上海的小商人。在挑选住处时,吴蓝田颇费了一番心思。他绝不在北方人群居的地方租房,更不和街坊四邻过多交往,以免在细节上漏出马脚。按照当年地下工作不发生横的关系的原则,吴蓝田只和妻妾二人住在一起,切断了与其他所有家人的联系。吴蓝田一再叮嘱母亲和两个弟弟,说:“无论任何情况,只许我找你们,不许你们找我。”

上海解放后,人民政府进行户口登记。吴蓝田在填表时故意把吴字靠下写,然后偷偷在上面加了个虎字头,这样他便成了虞金山,妻子也就是虞孙氏。有两个老婆的人肯定容易被人怀疑,吴妾苑小蚕也由虞苑氏变成了妹妹虞苑民,填表时在氏字上面添加一笔是很容易的。随着民主改革运动的不断深入,政府派出工作队进驻街道,并且在吴蓝田居住的里弄挖出了一个暗藏的反革命分子。为确保蒙混过关,吴蓝田编造了自己的出身和履历,仔细讲给妻妾二人,并把徐州的街道、风景、风俗和方言都教给她们,要求记熟背会,还时常考问演练,以便能够自如应对。

▲贾潜是毛主席钦点的特别军事法庭庭长

落网

对吴蓝田的追捕,早在他投敌之初就开始了。1941年,根据县委的指示,地下党员张润华打入吴部,准备寻机刺杀吴蓝田。张润华杀敌心切,向吴蓝田表示什么官都不干,只愿在他身边当警卫员,很快就因身份暴露而牺牲。吴蓝田从此疑心愈重,几乎对谁都不相信,有个勤务兵连着三次进房间送水,他就起了疑心,暗地里派人杀掉。

新中国成立后,王从吾任中共中央纪律检查委员会副书记,贾潜任最高人民法院刑事审判庭庭长,聂真任中国人民大学党委副书记、副校长。他们没有忘记血雨腥风的岁月,没有忘记死难的战友和同胞,也没有忘记那个出卖民族利益的叛徒。镇压反革命运动开始后,王从吾、贾潜、聂真先后向公安部部长罗瑞卿检举吴蓝田,希望“活要见人,死要见尸”。1951年9月,中央人民政府公安部发出对吴蓝田的通缉令,平原省(1952年撤销)和滑县公安机关组织强大力量展开侦破。

吴蓝田在上海依靠妻妾制作童鞋上街贩卖,维持日常开销;两个弟弟和吴母更是入不敷出,常向吴蓝田叫苦求助。眼看不发生横的关系的原则就要落空,吴蓝田只好同意弟弟吴信修去北京卖掉以前购置的房产。吴信修到北京后改名吴尊周,住在西单的表伯段馥廷家,房子还未卖出,自己却被街道动员参了军。因为他做过医生,被派往绥远做军医。段馥廷帮着卖了房子,把一部分卖房款汇往上海。不久,段馥廷写给吴蓝田的信被退了回来,与吴尊周的联系也中断了。滑县公安局了解到段馥廷与吴家有来往,便赶往北京西单;并通过解放军总参谋部查出吴尊周的服役单位,是在甘肃平凉的九〇二一部队。公安部一方面迅速部署在上海追查,同时由滑县公安局向九〇二一部队党委发出公函。

九〇二一部队接到公函后,即与吴尊周谈话。吴尊周承认段馥廷所说的情况,也交待了吴家由滑县南逃的过程和初到上海时的住所,但说后来和大哥分开住了,不知道他的藏身之处。上海市公安局根据吴尊周的交待,在相关地区及其周边展开搜捕,但因范围太大,一直没有进展。滑县公安局派侦查员专程赶往平凉,向吴尊周阐明党的政策和利害关系,获得了更加具体的情报。吴尊周说他1950年参军后和母亲通过信,并且交待了母亲和二哥在上海宝山路的住址,以及吴蓝田与他们分开单住的情况。河南省公安厅和滑县公安局立即组织力量到上海,与当地公安局共同制定缉捕方案,在宝山路及其周边地区进行缜密排查。终于在户籍登记表中,侦查员发现了吴蓝田侄女的名字,并且有人员迁出的记录。派出所顺藤摸瓜,在岳州路发现了一个年龄、相貌很像吴蓝田的人,但是登记的户主姓名不符,便通知滑县侦查员秘密辨认。

吴蓝田似乎预感到末日临近,以贩卖毛竹的名义向信用社申请贷款,准备携款出逃。按照公安局的部署,信用社的工作人员全部换成侦查员,然后通知吴蓝田接受贷款。吴蓝田走进信用社,正用流利的徐州口音回答问题,耳边突然响起炸雷般的声音:“吴蓝田,你不要再装了!”他一下子怔住了,随后瘫坐在地上。

1956年9月16日,吴蓝田被押解回河南滑县。

自供

在滑县公安局看守所里,吴蓝田写下一份《我怎样隐藏了八年》。他说,“只要我对党还能起一丝一毫的有利作用,我情愿还起那些作用”,因而对化装潜藏的经过,描述得十分详细,也披露了他在人生末路时的心态。

我简直逃到哪里,哪里就解放。我想我不能再脚跟脚地逃下去了,只有想办法隐藏下来。上海是个五方杂处、人口众多的地方,又是全国的经济中心,既利于隐藏,又容易谋生,于是我便在上海住下。

我寻找适合我身份的房子,绝对不和任何人发生“横”的关系,这是我在党内做秘密工作时学的技术。记得一首唐诗,“松下问童子,言师采药去,只在此山中,云深不知处”,我便是本着这种精神来布置我的住处的。我的两个女人做些玩具性的小孩鞋去卖卖试试,结果出乎意料的好,做多少卖多少,这样既有了收入,又有了职业,我便安心住下成为鞋匠了。

镇反那一年我们混过关了,普选也混过了,禁毒也混过了。民主改革工作深了一步,我看看情况有些害怕,思想斗争很激烈,想自首怕罪大难得政府的宽大,想继续“挺”下去,又清楚难逃人民的巨掌,极端痛苦,也很矛盾。这时,派出所又枪毙了一个人,我被指名通知开会,大会上宣布了罪状,吓得我更不敢站出来坦白了。离我家不远的文具店老板自首了,他在台上说他是国民党军队后勤部的上校,做了许多对不起人民的事。他坦白后,我天天看见他,两口子过得很愉快,仍然卖着文具,心里就暗暗羡慕人家。

一位算命先生看了看我卖鞋的篮子,又望了望我,说:“朋友,从前干啥?”我说:“做摇面生意。”上海人称轧面条叫摇面,我曾做过面条生意,还打听过日伪时期一袋洋面卖多少钱,所以回答的很从容。可我全没想到,算命先生竟凑近我的耳边,用很低的声音说:“你要是摇面出身,挖下我这两只眼睛!”我又背起箱子,去做卖冰棍的生意,这是我第四年度的营生了。上海卖冰棍是要大声吆喝的,吆喝得不好是要少做生意的,我早已学会吆喝了。我拉起了喉咙大声吆喝,这哪里是吆喝,这简直是放声大哭,不见眼泪的大哭,这比什么都痛苦啊!

我在报纸上看到王从吾的名字,躲在没有人的地方大哭了一场。我决心去北京找王从吾同志,我要跪在他面前,痛痛快快地告诉一切,情愿死在他面前。我到火车站看看去北京的火车票价,每天赚的五六角钱完全买不起。

认命由天吧,过一天少一天吧,我又蒙混下去了……

吴蓝田如此“坦诚”,是幻想求得一条生路。为此,他又写了一份补充材料,表示“万分愿意接受改造,彻底认罪,重新做人”,丑恶灵魂暴露得淋漓尽致。

1957年2月25日,对吴蓝田的公开审判在滑县人民大礼堂举行。审判长最后宣布:根据中华人民共和国惩治反革命条例,判处吴蓝田死刑。经河南省高级人民法院核准,3月20日,吴蓝田在道口镇被执行枪决。

——摘选自《各界》2019年02期

作者:羊夏

编辑:周怡倩

责任编辑:张裕