为演好林黛玉,王文娟悉心研读原著《红楼梦》。往往台本中一笔带过的部分,她也要为角色表演设计多个层次的情感变化,力求在舞台上呈现饱满人物。

连着几年登门拜访越剧表演艺术家王文娟,今年难得她小恙初愈走出家门,记者便随她参与上海越剧院离退休职工的新春联欢活动。虽是寒冬,但赶上正午阳光,老艺术家们围着93岁高龄的王文娟轮番问候,暖意融融。

在黄浦江的游轮之上,望着外滩沿岸的摩天大楼,她偶尔出神,感慨许多年没来外滩走一走,上海的变化竟是如此之快。十六铺码头,如今外滩的观光游轮码头,曾是上海的水上门户。多少怀揣梦想的异乡人,从这里踏上这座开放与包容的城市,用勤劳与智慧闯出一片天。

102年前,越剧在上海的第一声也从这里唱响。13位“小歌班”男艺人在十六铺码头的“新化园”挂牌演唱《蛟龙扇》,可惜以失败告终。而此后一批女艺人,接续前辈的梦想,以“女子越剧”的崭新面貌站稳脚跟。

81年前的盛夏,也是在这里,12岁的王文娟从老家嵊州剡溪完成了她踏入上海的第一步,进而立足、成名、成家、立派,让越剧传唱全国、走出国门。她的勤勉与自强,是一代女子越剧人争取女性独立的缩影;她的勇气与担当,在枪林弹雨中为抗美援朝前线带去和平与希望;她的开拓与创新,为几代人留下《红楼梦》《追鱼》《春香传》等佳作,将文学经典通俗化,也让民间传说唯美化,成为弘扬和传播中华优秀传统文化的典范。

王文娟虽已告别舞台,但越剧已有了第十代传人,经由他们的演绎,《红楼梦》又在过去一年间刮起席卷全国的“红楼热”。如江上清风吹起层层涟漪,“王派”艺术也得以绵延不息。

【人物档案】

王文娟,1926年12月生于浙江嵊州。上海越剧艺术传习所(上海越剧院)艺术顾问。国家一级演员、“王派”创始人、国家级非物质文化遗产项目“越剧”代表性传承人,曾担任中国戏剧家协会理事、上海越剧院红楼剧团团长。代表剧目有《红楼梦》《追鱼》《春香传》《忠魂曲》《西园记》《孟丽君》《则天皇帝》等。其中《追鱼》《红楼梦》分别于1959年和1962年被摄制成戏曲艺术片;上世纪90年代,还拍摄了10集越剧电视片《孟丽君》。

由她创立的“王派”朴实中见华彩,擅于以不同曲调、多种板式组织为成套唱腔,细致而有层次地揭示人物内在感情的细微变化。其中,她所塑造的林黛玉尤其深入人心,成为几代中国观众心中永远的“林妹妹”。2017年,她与傅全香、徐玉兰三人共同获得第27届上海白玉兰戏剧表演艺术奖终身成就奖。

新中国让女子越剧人为自己的艺术人生掌舵

上世纪50年代,王文娟排演《则天皇帝》,将故事重心放在武则天致力改革的政治家身份上。这既尊重历史,又具时代视野,得到学者与业界肯定。

“天上掉下个林妹妹,似一朵轻云刚出岫……”,这是越剧《红楼梦》里宝玉初见黛玉惊为天人的一段唱,也成为林黛玉饰演者、端庄娟秀的王文娟一生最为人所熟知的形象。

可谁曾想,1926年一个雪天里,刚出生的王文娟却是另一番模样——瘪嘴、小眼睛、扁面孔,尚不见江南女子的灵秀眉目。不过,由于子女的接连夭折,父母十分疼爱作为长女的王文娟,甚至在经济拮据的情况下,仍然送她去断断续续读了三年书。一点文化底子,加之平日里看戏有样学样的基本功,成了她日后随表姐竺素娥闯荡上海滩的敲门砖。

竺素娥长王文娟十岁,当时在江南地区已是响当当的“越剧皇帝”,自然也就成了她的开蒙老师。学了半年后,王文娟便以“小小素娥”的名号主演《投军别窑》。别看她平日里文文弱弱,可到台上却很机灵,对当时通行的半即兴“路头戏”应付自如。仅用了六年时间,王文娟就从小学员一跃成为可以在剧中担当第一女主角的“头肩旦”。可即便唱红成名,她还是感受到处处的不自由。

王文娟感慨道,当时的演员受制于戏班班主、剧院老板,拿的是包银,不能参与票房分成,沦为他们的“摇钱树”。普通演员只能在地板上打通铺,竺素娥、姚水娟这样的名角也不过是一张自备的行军床。而遇到歇夏、封箱,演员就被“赶出来”,自己找地方吃住。至于和谁搭档、演什么剧目,更由不得自己。还记得抗战胜利前夕,她随一个班主到南翔“跑码头”。遇到汉奸递条子点了低俗色情的戏要她演,她不卑不亢以罢演走人抗议。这样艰难而缺少尊严的生活,不幸者如筱丹桂,虽有“越剧皇后”的盛名,却被“戏霸”老板张春帆强行控制,台上被迫演出庸俗戏码,台下被克扣薪资,甚至还要遭致他的打骂。不堪凌辱,年仅27岁的筱丹桂服毒自杀。弱女子无依无靠,不少人便在唱红之后心生退意,选择嫁人离开舞台。见此种种,王文娟却很坚定,面对各种诱惑无奈与利诱威逼,她选择坚守舞台,希望将一家人陆续接到上海生活,并供弟妹在上海读书。

如果说最初支撑她独立自强的是身为长女的家庭责任,那么在“越剧十姐妹”主张越剧改革、与戏班班主做斗争的感染下,王文娟这个众大姐眼中的“小妹妹”,也在思想上慢慢起了变化。在与陆锦花、尹桂芳接连短暂搭班后,1948年王文娟受邀加入徐玉兰新成立的玉兰剧团,自此开启了与之长达半世纪的合作。正值越剧日渐进入上海舞台主流视野,玉兰剧团也在解放后成为第一批实行姐妹班的剧团之一。所谓“姐妹班”,就是一众越剧姐妹当家做主人,以才艺入股,按股份分票房薪酬。

告别了动荡不安的时局,脱离了克扣盘剥的戏班班主、剧场经理,王文娟感到新中国成立后日子在切切实实地变好。她说:“改制前剧场要卖八成以上的票房我们才能挣到钱,如今卖到六成就可以保本。”薪酬合理了,市场好的话甚至可以拿到“双薪”“三薪”。这样一来,从前罢工的剧务、群演的积极性也高了,日夜演出两场也不在话下。至于像王文娟这样的当家花旦,更可以独立在外“借房子、买家具”,布置起自己的小家,将弟妹与父母都在上海安顿妥当。

祖国这个“大家”好了,“小家”的日子才过得有滋有味。也正是“小家”安稳了,这一批女子越剧人才有了为“大家”服务、为“大家”奉献的自觉。

抗美援朝前线,听声音就知道飞机有没有带弹

2016年,王文娟在王派专场演出中登台,演唱了亲自谱曲的《水调歌头·明月几时有》,让越剧迷为之惊艳。(均上海越剧院供图)

扛过黎明前的黑暗,能在新中国成立后迅速站稳脚跟,除了及早继续进行戏曲改制,王文娟所在的玉兰剧团还有一个秘诀,那就是主创班底能够紧贴时事背景,同时也会根据演员的风格特质、观众反馈来创作。比如上海解放之际,剧团排演了《风尘双侠》,王文娟出演敢爱敢恨、勇于抗争的“红娘子”。1950年12月,徐玉兰与王文娟更是排演了一出轰动一时的历史剧《信陵公子》。

这出戏取自《史记》故事,讲的是信陵君深明大义,晓得唇亡齿寒的道理,在秦国将一举吞并赵国之际,用计窃取魏国兵符,在邯郸大破秦军的一段历史。徐玉兰饰演足智多谋的信陵君,王文娟这一次扮演的是窃取虎符的如姬,与信陵君里应外合,灌醉魏王,完成任务。角色塑造中,王文娟设计了一系列水袖和“卧鱼”等身段技巧,动作行云流水又充满紧张感,观众看得十分入迷。

在抗美援朝战争爆发时排演节目,其意义不言自明,推向市场后也大受观众喜爱。看惯了才子佳人风花雪月的观众,对于这样一出借古喻今的原创新作感同身受。《信陵公子》一连演满138天,足足256场,创造当时越剧剧目连续上演日的最长纪录。

1951年,越剧界组织联合义演,这一次,不再只是为了自己,更是为了前线将士。众越剧姐妹再一次携手,合力捐献一架“越剧号”战斗机。戏码从传统戏《杏花村》《梁祝哀史》,一直演到现代戏《白毛女》。那时的“喜儿”王文娟不会想到,三年后,她们这群被周总理戏称为“上海小姐”的越剧人,会参军亲上战场,唱着越歌跨过鸭绿江,与“最可爱的人”并肩。

一行演员之中,王文娟胆子算最小的,从前雷雨天也会提心吊胆,但她在炮声隆隆、敌机盘旋的战场,别说是害怕,就是半分的犹豫也没有。她说:“当时被战士们高涨的爱国热情所感染,身处集体之中深受鼓舞,因而无所畏惧。”如今回想起来,老人家反倒有些后怕,连自己都惊异当时是如何挺过来的。王文娟告诉记者,当时姐妹几个甚至练就了一身“听音辨机”的本事,飞机从头顶飞过,听声音就知道有没有装载炸弹。无论是演出还是生活,她们都能随机应变、从容应对。

就这样,一行人从临时搭建的礼堂,一直演到前线的山洞和“封锁区”,环境越发危险,条件越发艰苦。“记得有一次,我们演到‘英台哭灵’时,敌人把电线炸断,演戏的山洞顿时一片漆黑。不知道哪位战士掏出随身携带的军用手电筒,将一束光打向舞台。”很快,一束光变成了一片光,一片光汇聚成一片灯海。在这阴暗潮湿的山洞里,看不清台下战士的脸,一众姐妹却在灯海中感受到无穷暖意。在高射炮群的掩护下,他们的“楼台会”“十八相送”照样是旖旎婉转,催得台下泪水涟涟。固定的剧目《梁山伯与祝英台》《西厢记》演完了,战士们若还是意犹未尽,她们就即兴编起“路头戏”与歌曲:“英雄出在四明山,山歌唱遍东海滩……”

台下做人要简单些,台上塑造人物要复杂些

王文娟是几代中国观众心中永远的“林妹妹”。

历时八个月,王文娟和姐妹们从朝鲜归来,带回来的,不只是满满的豪情与历练,还有一部《春香传》。原来,当时的朝鲜军民看过徐玉兰与王文娟演出的《梁山伯与祝英台》《西厢记》后向演员们推荐,朝鲜也有一段青年男女为追求幸福勇于反抗的爱情故事。虽然此前越剧也有演出现代戏的种种探索,可是要在服装、音乐、表演中既要保留朝鲜民族风味,又要兼顾越剧的演剧风格,王文娟与同行在服装、表演以及音乐上做出不少探索和创新,开戏曲搬演朝鲜剧目的先河。此后,王文娟的“春香”更是被京剧艺术家赵燕侠、评剧艺术家新凤霞、黄梅戏艺术家严凤英所参照移植。

别看王文娟平日里内向寡言,骨子里却有一股闯劲儿,细数她的代表作,无不是敢为人先的创新之作。一出《追鱼》,本是为其他剧团打造、后来没相中被束之高阁的“遗珠”,王文娟偏偏“挖过来”。她看中的,正是别人没底气的——演出越剧舞台上鲜少的神怪角色“鲤鱼精”。剧中她专为“鲤鱼精”设计的一段武打身段,不仅把童年打基础的武功拾起来,又拓宽了越剧日渐固化的“风花雪月”演剧风格。一出《则天皇帝》,她又一个转身,成了豪迈果敢的女皇武则天。创作中,她不以武则天前半生的奇情为噱头,而是遵照事实,着力展现她作为政治家任用贤能、纳谏改革的一面。而到了新中国成立十周年,作为献礼剧目人人喊难的文学经典《红楼梦》,王文娟的口气更是硬——“演不好,头砍下来!”

回想起来,这军令状立得和林黛玉气质南辕北辙,可王文娟心里,却绝不是头脑一热的莽撞——林黛玉丰富的个性,独特的气质,对演员来说太有诱惑力了。文化底子薄,并不阻碍她悉心研读原著给出自己的理解。“林妹妹”经常被作为孱弱敏感的代名词,可王文娟却用“真诚”定义她。“有人说她说话刻薄,其实是她长期寄人篱下,内心渴望关爱的表现。”联系自己初到上海学戏的情境,王文娟在情感上有了共鸣。

然而只有真诚还不够,她希望用丰富的表演层次来展现人物的心理变化。还记得一场戏中黛玉听到宝玉对人讲“林妹妹从来不说这种混账话”后,她“又喜又惊,又悲又叹”。这喜、惊、悲、叹四字如何在舞台的一瞬间呈现?王文娟设计了一整套身段:先随音乐完成一个富有感情的转身,接着缓缓背手,再不疾不徐地退步,以此展现她如获知音的内心起伏,将感情倾注在脚步变化之中。而到了“黛玉焚稿”这场重头戏,她又将原著中的几句话,演绎成一段经典唱段。虽戏中角色已是病入膏肓,但王文娟选择以悲愤决绝的状态演绎“我一生,与诗书作了闺中伴”这段唱。“林黛玉是弱者、是被牺牲者,但又绝不只有哀怨和眼泪,吃醋和小性。她是冰山下的火种,是一个诗意的灵魂面对黑暗现实的不屈反抗……”在王文娟看来,越剧《红楼梦》虽将百万字的巨著浓缩为以宝黛爱情为主线的故事,但决不是简化文学经典的内涵,如果把林黛玉演成一个被情人抛弃的弃妇和怨妇,无疑损害了人物的风骨和格调,也就失掉了经典的魅力。

或也正是因为兼顾大众审美趣味,又能准确把握文学经典内涵细致表达的缘故,这部越剧自首演至今逾一甲子仍盛演不衰。而那部上世纪60年代拍摄的同名越剧电影,更是引发全国观演热潮,影响几代人。可以说凡有井水处,皆唱“天上掉下个林妹妹”。

如今告别舞台,可她的表演理念依旧走在时代前沿。2016年“王派越剧专场”,她有志引领越剧演唱古诗词的风潮,亲自谱曲《水调歌头·明月几时有》。让不少越剧迷为之兴奋,把她的现场表演录下来在网络广为流传,就连老越剧人也坐不住,纷纷致电向她讨要曲谱。

去年“王派”第三代传人李旭丹举办个人专场,她就给这位青年演员提供了创意——在台上挑战30秒换装切换人物。后辈想犯懒着旗袍把经典唱段“攒一攒”,王文娟教育她:“台下做人要‘简单’,台上演戏要‘复杂’,如果不扮上,只是定点站在那里唱几段,你和观众 ‘大眼瞪小眼’,效果肯定不好。”王文娟的人生哲学一如她创立的唱腔,虽是朴实平易之语,却蕴含丰富多变的舞台张力。

循着表演惯性,怎么省事儿怎么来,从来不是王文娟的风格,越是有挑战,越要迎难而上。如今她也希望晚辈后生在学习“王派”唱腔和表演风格之余,继承这种敢于创造创新的劲头,“对于没做过的东西,不要先急着否定,没试过怎么知道?”

从尝试开始,以真情示人,留经典存世,这便是“林妹妹”王文娟寓华彩于朴实之中的越剧人生。

记者手记

“林妹妹”依旧是那个“林妹妹”

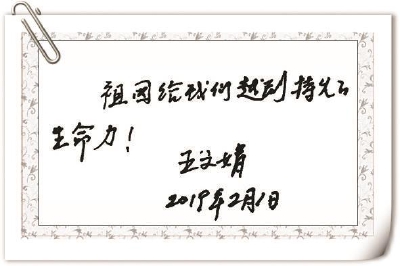

王文娟寄语:“祖国给我们越剧持久的生命力!”

王文娟一身鲜红羽绒服,脚蹬黑色运动鞋,虽拄一支登山杖,却步履稳健,精神矍铄。在十六铺码头,眼见一群老同事、老搭档从远处走来,她便在寒风中耐心等候。她有着老派艺术家的一贯作风,无论长幼,待人皆是亲切周到。多年未见,一位老同事远从深圳赶到上海,二十多年没见,不免忐忑:“王老师,您还记不记得我?”只见王文娟头一扬:“怎么不记得!你是……”一段段往事随之脱口而出,两个人拥在一起。到了用餐时分,更不等别人照顾她,她先起筷为同桌人夹起了菜。

难得出行,她不忘为已故老搭档、“陆派”创始人陆锦花的纪念演出“助阵”,录制一段访谈视频。虽然工作人员此前请她随意些,“想到什么说什么”,可她还是专门准备了两页纸的稿子,请人打印出来。字里行间,记录着二人70多年前挑班“上海少壮越剧团”的点滴往事。3—2—1,录制开始!王文娟马上进入状态,脱稿侃侃而谈,思路清晰,细节生动,令人惊异。

虽是“90后”,但王文娟不经意地仍流露出“少女”一面。准备上镜前,她特意脱掉了羽绒服,露出秀气的麻花粉色开衫,又向工作人员借来化妆镜,悉心整理着银白色的发丝。对镜顾盼之间,恍惚中让人看见了台上文雅娴静的“林妹妹”,不曾因脸上留下的岁月印痕而有些许改变。

她甚至还有童心未泯的时刻。新春联欢活动上,工作人员为每位老人准备了小猪玩偶。拿起一只红色小猪,王文娟露出欢喜之情,轻捏了一下小猪鼻子,转头告诉记者:“我的外孙属猪,等他回来,我要送给他。”

任光阴流逝,“林妹妹”依旧是那个“林妹妹”。

作者:本报首席记者 黄启哲

编辑:周俊超

责任编辑:叶志明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。