【栏口词】热点问题的学术解读平台——文汇讲堂至今已举办了135期,汇聚了270余名各界精英和学界领军人物。2019年的“嘉宾新著先睹”,摘编学者、嘉宾从2018年7月至2019年年底出版的新著、序、主编说,展示学者们最新研究成果,彰显新时代的文化自信和中国力量。栏目将从7月13日起至12月,每周2-3期。7月已刊发9期,8月将送出13期。

昨感受了杜威对百年前中国的厚望,今刊发北京大学博雅讲席教授陈平原(文汇讲堂第120期嘉宾)的《中国小说小史》中的唐代小说章节,感受唐代文人为今人留下的侠客艺术形象。本书初刊本,是上海人民出版社1998年推出的《中华文化通志·散文小说志》,但该套书共一百零一卷,属于大型丛书,自是很难与普通读者见面。2019年版“老书新刊”,叙述中国小说发展的的过程,发掘“史传”传统与“诗骚”传统在中国小说艺术发展中举足轻重的作用。是一部适宜大众阅读的学术普及著作。

《中国小说小史》,陈平原,责编徐丹丽、延城城,北京大学出版社2019年5月出版,定价52元

【绪论选编】

处于边缘的“小说”要发展,离不开“史传”、“诗骚”传统

在古代中国,“小说”的概念相当含混。《庄子·外物》中已出现“小说”字眼,但并非文类概念。班固《汉书·艺文志》收录小说十五家,并加以界定:“小说家者流,盖出于稗官,街谈巷语,道听涂说者之所造也。”尽管学者们对这句话再三引申发挥,仍嫌界说不清。后人虽借助“虚—实”“文—史”“雅—俗”等作为尺度,努力将其与史书区分开来,可中国“小说”之概念含混这一先天性特点,并无根本改观。同为“小说”,古今之别,相去天渊;即便生活在同一时代的人,也因接受的文学传统不同,对“小说”的理解与界定迥异。大致而言,中国古代文言小说的概念,大大超过现代文类学意义上的“小说”,也就是说,在现代人看来,许多文言小说不能算“小说”;而中国古代白话小说的概念,则小于现代文类学意义上的“小说”,比如,宋代说话四家,“小说”只居其一。

将中国古代小说分为文言小说与白话小说两大系统,不只是因为在19世纪以前的中国文人眼中,二者不能混为一谈;更重要的是,二者的区别绝不仅仅是语言媒介的不同,还包括不同的文学起源(若前者主要取法于史传与辞赋,后者则更多得益于俗讲和说书),不同的文学体制(前者接近于现代文类意义上的短篇小说,后者则以长篇小说尤为出色),还有一整套与之相适应的不同的表现方式与审美理想。文言小说与白话小说的相对独立平行发展,是中国小说史的一大特色。因而,这两者的互相对峙、互相影响及各自消长起伏的趋势,也就构成了中国小说发展的一个重要侧面。

不管是文言小说还是白话小说,在整个中国文学结构中,都处于边缘地位。相对于处在中心地位的诗文来,小说只是一种不大正经的浅陋的通俗读物。即便已经摆脱“丛残小语”的原始形态,小说仍只能以“虽小道必有可观”来聊以自慰。在治国安邦者看来,小说因其注重世态人情、细节琐事、奇谈怪论,以及娱乐色彩浓厚,并非表达政教理想的最佳手段。也就是说,小说不大适合于载道,因而“不登大雅之堂”。这一千百年来士大夫普遍存在的偏见,使得中国小说较为接近民间生活与民间欣赏趣味。小说地位卑下,这固然使得不少有才华的作家不愿涉足,妨碍了这一文类的演进(说书风格的长期滞留便是一个明显的例子);可反过来,因其远离主流意识形态,较少受“文以载道”观念的束缚,艺术创新的自由度更大。尽管明清文人大都鄙视小说,可在后世文学史家看来,明清两代小说艺术的发展,比正宗的诗文更值得骄傲。

中国古代没有留下篇幅巨大、叙事曲折的史诗,在很长时间里,“叙事”几乎成了史书的专利,以至千古文人谈小说,没有不宗《史记》的。另一方面,中国作为一个诗的国度,任何一种文学形式,只要想挤入文学结构的中心,就不能不借鉴诗歌的抒情特征,否则很难得到读者的赏识。这两者决定了“史传”传统与“诗骚”传统在中国小说艺术发展中起举足轻重的作用。前者表现为补正史之阙的写作目的、实录的春秋笔法,以及纪传体的叙事技巧;后者则落实在突出想象与虚构、叙事中夹杂言志与抒情,以及结构上大量引诗词入小说。不同时代不同作家可能同时接受这两者的影响,只不过因其不同的审美选择,在具体创作中各自有所侧重。

【正文选编】

晚唐文人的豪侠小说,后世难以逾越其艺术成就

大历至大中这一百年是“唐人传奇”的黄金时代

唐人小说的演进,约略可分为前、中、后三期。分期只是为了便于描述,本身既无绝对标准,也无绝对价值。分期的具体年代划定,学界历来众说纷纭。但以前期为准备、中期为全盛、后期为变异,研究思路大体一致,关键在于判定最具特色的唐人传奇之创作年代。沈既济《任氏传》具备唐传奇的特征与魅力,而且有确切的写作时间,即建中二年(781)。考虑到陈玄祐《离魂记》的产生年代不迟于,甚至可能早于此,将大历年间(766—779)作为唐人传奇走向全盛的起点,大致可信。至于下限的划定,鲁迅《〈唐宋传奇集〉序例》主要着眼于技巧的成熟与作家的集中:

惟自大历以至大中中,作者云蒸,郁术文苑,沈既济、许尧佐擢秀于前,蒋防、元稹振彩于后,而李公佐、白行简、陈鸿、沈亚之辈,则其卓异也。

鲁迅《〈唐宋传奇集〉序例》中认为大历至大中中,唐传奇技巧成熟、作家集中

不能说从唐懿宗咸通元年(860)起,传奇创作便一落千丈,仍有许多作家热心此道,但创作的主潮明显转向。比如,由注重单篇转而热衷专集,由儿女情长变成游侠气壮,由文辞婉转、曲折曼长趋于叙述简洁、篇幅短小。或许可以这么说,后期的传奇创作,在保留作意好奇、叙述委曲这一基本特色的同时,更多地取法六朝志怪。这一趋势,一直延续到五代十国——虽然已成强弩之末。这里将大历以前作为从六朝志怪到唐人传奇的过渡,咸通以后乃是唐人传奇由盛而衰,以及力图再度崛起,大历至大中这一百年,便理所当然地成了传奇发展的黄金时代。

女性成了男性的拯救者,最初出现在唐小说中

更能体现唐人“史才”之外的“诗笔”者,或许当推元稹《莺莺传》、白行简《李娃传》和蒋防《霍小玉传》。后者诗名虽不如元、白,但小说中情感之缠绵及描摹之精致,一点不比前两者逊色。有学者甚至称:“唐人小说纪闺阁事,绰有情致。此篇尤为唐人最精彩动人之传奇,故传诵弗衰。”姑且不作“索隐”,不谈“影事”,单就小说艺术立论,《霍小玉传》可能是同类作品中最令人叹为观止的。《莺莺传》结局虽然可信,张生对其始乱终弃的解释,很难为读者所接受;而传末所称“时人多许张为善补过者”,更令人怀疑作者之真诚。白行简不忍心救援郑生而与鸨母决绝的李娃重蹈莺莺覆辙,最后关头,强使荥阳公一改初衷,于是平康里妓女李娃终于修得正果,成为“汧国夫人”,如此大团圆,虽则大快人心,却与整个小说的写实基调不大吻合。真正敢于直面人生,写出唐人风流韵事背后的辛酸的,几乎非《霍小玉传》莫属。“才调风流”之新擢进士,于平康里“博求名妓”,此等唐人风习,很容易瓦解任何形式的“海誓山盟”。小说中虽有“风流之士,共感玉之多情;豪侠之伦,皆怒生之薄行”的慨叹,却不曾掩饰此等悲剧之不可避免。

元稹《莺莺传》

元、白、蒋三作,皆为唐人小说中不可多得的精品。倘以对待女性的态度论,元稹 “尤物”“妖孽”的说法,最不可取。如此强烈的男性中心意识,本该使得小说中对莺莺形象的描述充满偏见与歧视,但在实际写作中,作者明显冲破了原先的理论设计。后世作家对此风流韵事的阐发、改造与重写,几乎都以赞赏莺莺为基调;那“善补过”的张生,则越来越沦为配角。这一莺莺形象的日渐辉煌,与小说中本就存在的评价与描述之分离不无关系。比起张生来,白、蒋二位笔下的男主人公,更是直接的谴责对象。无论见识或性情,李娃、霍小玉都远在与之配对的郑生、李益之上。从六朝人神恋爱故事中,借仙女鬼女之欣然来归体现男性在天上与人间的无穷魅力,到唐人传奇对喜新厌旧、势利轻浮的负心郎的谴责,伴随着小说中女性形象的日趋完美的,是“尤物”之说逐渐被抛弃。肯定女性的爱情追求以及相关的自主与自尊,还有在“小小情事”中所体现的不在男性之下的才识与气度——在个别作品中,女性甚至成了男性的拯救者(如《李娃传》),唐代小说家对待女性相对平等的态度,即便在整个中国文化史上,也都占有重要地位。

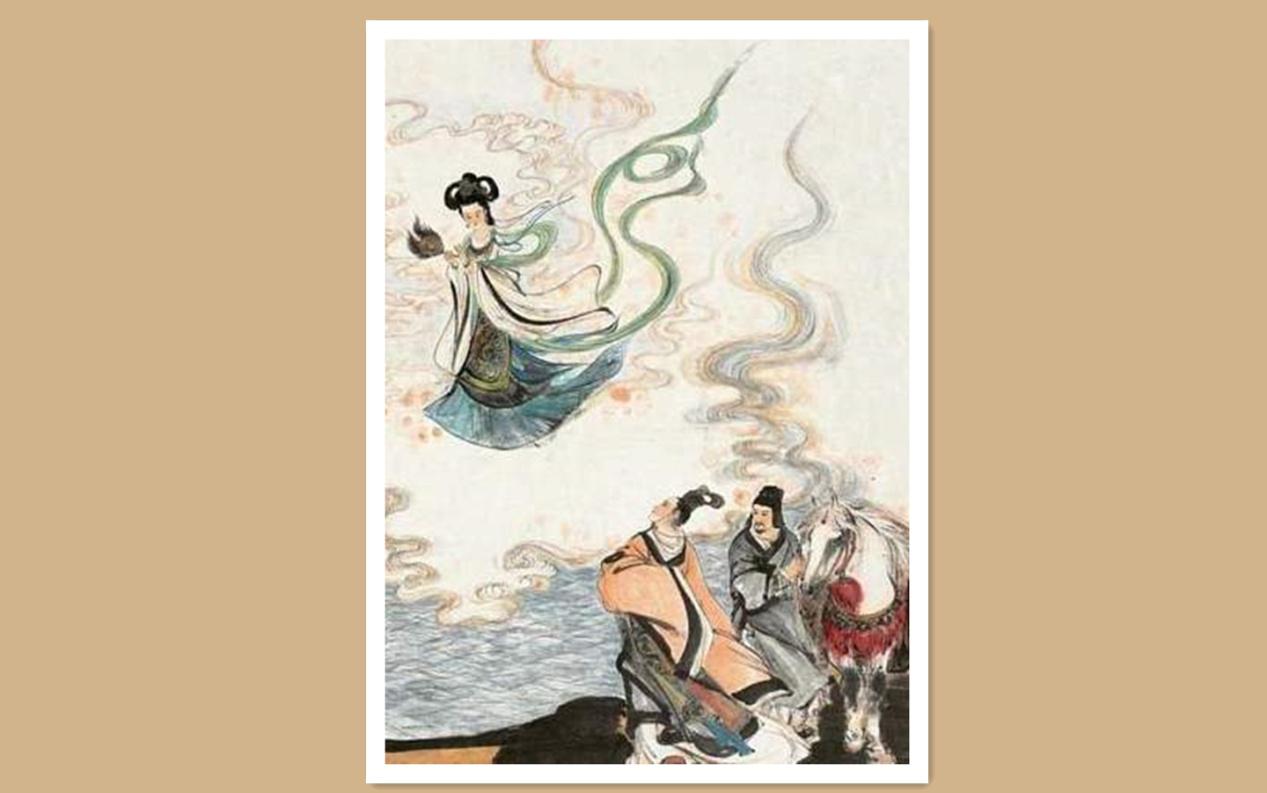

豪侠虽虚构但降至实有人物旁,游侠不完全可爱

从司马迁为游侠作传,到唐传奇中豪侠小说的诞生,在近千年的发展过程中,侠客形象发生了根本性的变化。这一变化过程,依其表现形式与创作思想,大略可分为以《史记·游侠列传》为代表的实录阶段(两汉)、以游侠诗文为代表的抒情阶段(魏晋至盛唐)和以豪侠小说为代表的幻设阶段(中晚唐)。幻设阶段的“侠客”,虽则突出想象与虚构,仍保留史书巨大的背影。作家往往把一个虚幻的豪侠故事,安放在具体的历史背景下,并让其与实有的历史人物(如刘昌裔、薛嵩或李靖)发生联系,甚至提供证人或注明出处,造成一种凿凿有据的假象。

司马迁《史记》中为游侠列传

在司马迁司及班固看来,侠客除了重然诺讲信用、赴士之厄困外,还有藏命作奸、不轨于法的一面。游侠诗篇之借助“仗剑行侠——驰骋边关——立功受赏”三部曲,化解世人对于桀骜不驯的游侠之疑惧,使其得以重归文明社会。唐代小说家也同样面临这一课题,即如何借突出侠客行侠的伦理意义来消除读者潜在的疑惑与不安。或则“仗义”(如独掌正义、替天行道的薛调《无双传》、皇甫氏《义侠》),或则“复仇”(如“妾有冤仇,痛缠肌骨”的薛用弱《贾人妻》、皇甫氏《崔慎思》),或则“报恩”(如红线、昆仑奴之报主人之恩,聂隐娘、古押衙之报知己之遇),或则“比武”(如袁郊袁郊《嬾残》、皇甫枚《嘉兴杂技》,以及段成式的《僧侠》《兰陵老人》《京西店老人》等),如此行侠,要不光明磊落,要不无伤大雅。

可过于纯洁的侠客形象,有时并不十分可爱,反而是那些尚未完全定型的、带有更多原始游侠味道的侠客,更值得品味。侠客周皓“常结客为花柳之游”,为保护宠爱的歌妓而打伤将军高力士之子;亡命江湖后,又得另一大侠周简老之援助,方才得以逃避官府的追杀(段成式《周皓》)。冯燕“少以意气任专,为击球斗鸡戏”,杀人亡命后又奸人妻女,没有半点英雄行径;只是后来的“杀不谊,白不辜”,方才赢得作者“真古豪矣”的感叹(沈亚之《冯燕传》)。此类既可爱又可恨、未经充分道德化的侠客形象,在此后小说中很少再有露面的机会。

段成式写就的游侠形象

活用叙事限制,从世人角度描述侠客“神龙见首不见尾”

与侠客形象之日益道德化相呼应,行侠必须有武功辅助的设计也大致定型。所谓“侠客不怕死,只怕事不成”(元稹《侠客行》),作家强调的重点,已从性情转为功绩。这与司马迁的想法相去甚远,却是武侠小说得以发展的关键。随着以武行侠观念的形成,小说中打斗场面的描写日益纷呈异彩。作家不再满足于公正与道义之实现,而是转而突出行侠的过程,各种技击、道术与药物在实战中的运用,开始引起唐代小说家的兴趣。

为了渲染侠客武功之高超,唐代小说开始着意营建虚拟的“世人”与“剑侠”两个世界之对立。在史传与诗文中,游侠并非终身职业,随时随地可以转换身份,回归文明社会。只有到了唐人小说,剑侠才真正“职业化”,与“世人”拉开绝大距离,俨然成了“第二社会”。后世武侠小说中侠客得以驰骋的江湖世界,既影写现实生活中的秘密社会,也与唐人开始营建的神秘的“剑侠天地”不无牵连。

侠客功成之后必定飘然远逝,既有替天行道、不图报答的意味,也是隐身江湖、逃避官府迫害的必然。另外,小说中剑侠的神秘诡异,独往独来,还有作家艺术上的考虑:稍纵即逝的剑侠,无疑比低头不见抬头见的豪士更富有传奇色彩,因而也更能吸引读者。制造神秘感,除了必不可少的“不知所之”的结局外,唐代小说家还擅长利用限制叙事的技巧。作家排除全知叙事,故意站在“世人”的角度来描述红线或磨勒的言谈举止,如此趋避躲闪,侠客形象自是“神龙见首不见尾”。全知叙事不一定就成了流水账,但限制叙事更能省却许多介绍性的陈述,直接进入关键性场面的描写。《虬髯客传》若不是选择李靖为视角人物,很难用那么少的篇幅写活“风尘三侠”,尤其是虬髯客的形象;也很难让“红拂夜奔”“旅舍遇侠”及“太原观棋”这三个场面千载之下仍令人拍案叫绝。

《虬髯客传》

可以这么说,后世文人心目中的“游侠”与“剑仙”,主要来源于唐代小说家的想象,而不是《史记》或《汉书》的历史记载。从《后汉书》起,官修史书不再为游侠立传。唐代小说家以其特有的“史才”,另立更具魅力的侠客形象,这一点,在中国文学史上影响十分深远。宋元明清的诗文、小说、戏曲等,只要涉及游侠,就很难完全摆脱唐人的思路。

“侠”与“情”,严格说来不能截然分开。“风流之士”与“豪侠之伦”,虽则行事方式迥异,却同为性情中人。能欣赏豪侠济世者,一般也会赞叹儿女情长。晚唐几部著名的小说集,如袁郊袁郊的《甘泽谣》、裴铏裴铏的《传奇》、皇甫枚皇甫枚的《三水小牍》等,都是兼及侠与情。只是《李娃传》《霍小玉传》所取得的艺术成就,实在很难超越,晚唐文人于是只以善写豪侠而为后世所称道。

童毅影摘自《中国小说小史》中《绪论》中“关于“小说”,第二章中《唐人小说的渊源及体式》《女性魅力与游侠精神》

【目录】

【作者简介】

陈平原,北京大学博雅讲席教授(2009—2012年任北京大学中文系主任)、教育部“长江学者”特聘教授、中央文史研究馆官员、国务院学位委员会学科评议组成员。曾先后在日本东京大学和京都大学、美国哥伦比亚大学和哈佛大学、德国海德堡大学、英国伦敦大学、香港中文大学从事研究或教学。

2018年3月,陈平原做客第120期文汇讲堂《致敬与分享:青春·奋斗·责任》

【编辑感言】

论及中国古代小说,大多数读者可能第一时间想到四大名著,论及中国小说,更多人则只把眼光聚焦到受西方影响的近代白话小说。然而小说在中国发展源远流长,“小说”一词可见于《庄子》,小说文类可起于《汉书·艺文志》。逸事、志怪、说书都是小说的形状,游侠、鬼神、才子佳人、社会风情是小说的内容。本书提要钩玄,绘制出中国小说在行进过程中曲折路径。让人读来欲罢不能。(童毅影)

【留言有奖】

留言有奖,从速码字!欢迎各位读者在【嘉宾新著先睹】稿件下方留言,我们将从留言者中评选出若干优质留言者,送出嘉宾新著!(每月一评)

【嘉宾阵容】

第11本开始的相关链接(1-10请从第11篇文末链接里查询):

栏目策划:李念

编辑:袁琭璐

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处