书名汉译“红字”——不靠谱

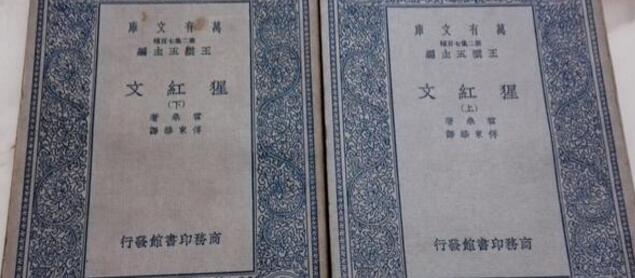

“红字”的始作俑者,今不可考,但由来已久,都说始自上个世纪40年代、80年代初侍桁译本(但霍桑为该书亲撰的前言《海关》一文,以及第二版序言,亦即最棘手的三万八千余字,均未译出,译序、译后全没有)。不过上述说法,我认为不太靠谱儿,记得抗战胜利后,从商务印书馆于30年代刊印的一套《世界传奇名著》(World Famous Fiction)里头(如果记忆有错,也可能是商务印书馆的万有文库),我见到过有一本书是大名鼎鼎的傅东华先生译的《猩红文》。由于书名译得好怪,我还亲自翻阅过,薄薄的小32开本,大约四、五万字,只是个节译改写本,姑且搁不下谈也罢。

▲傅东华译《猩红文》

至于侍桁,亦是韩侍桁先生,是老上海地地道道的文化人——作家、翻译家、编辑兼出版家,在70年代初市外文翻译组我们常见面。韩老原籍天津,我早前在天津做过外文工作,两人一扯到天津卫、八国租借地,有时倒是越扯越投契。

至于“红字”,当然我单凭直觉就感到八成儿脱胎于日译本书名。我早年虽然学过日文,但我仍向深谙日文专家求证,承述出翻译家陆求实先生在百忙之中告知:富永德磨(牧师)于1903年率先将霍桑这部杰作推出日译本《绯文字》,东文馆刊行。迄至今日,已有佐藤清等13人翻译出版过《绯文字》,其中只有神芳郎的日译本书名依据英语发音用日本假名表达《スカ—レット•レタ—》,精华堂,1923年版,以及八木敏雄的《绯文字》,岩波文库,2003年版,这两种才是全译本(包括作者亲撰的前言《海关》一文等。)不难看出,“红字”果然照着日译本书名在依样画葫芦了。据说后来许多中译本跟风,纷纷冠名“红字”。有的人居然亦步亦趋,还说什么约定俗成、积重难返啦。殊不知好多主讲外国文学教授兼资深翻译家对书名“红字”,都不约而同地觉得怪别扭,好像总有一点儿文不切题、书名离谱的味道。一句话,“红字”简则简矣,但有致命伤:——不精确、违悖原意。

《穀梁传•桓公二年》:“孔子曰:‘名从主人,物从中国’。”“名从主人”素称我国文学翻译界遵循的基本原则。那就先按原著英文书名说起:Scarlet一词专指“猩红色”,而不是别的红色,Letter一词释义中第一条即是“字母”,大凡认真研读过原著的人,不消说,更是一目了然。要是Scarlet可译成“红”,医学名词Scarlet Fever莫非也可译成“红烧”,而不是“猩红热”——那不大出洋相才怪呢?!如果“红字”再返回来译成英文The Red Word,它不是又与原著英文书名天差地远吗?!再有,汉语中的“红”范围极广,信手拈来,就有粉红、大红、火红、鲜红、殷红、绛红、淡红、洋红、橘红、桃红、通红、血红、枣红、紫红、深红、绯红……独独以“红”一字来概括,便有“大而化之”的诟病。至于汉语中的“字”与词(也称单词)相通,词是汉语里最小的、可以自由运用单位,根本不可能有“字母”的意思。因此,倘若译成“红字”中的“字”,与英文Letter(字母)相比,两者何啻天壤之别?!

一言以蔽之,汉语是表意文字,用符号来表示词或词素的文字,具有会意、表音、象形诸多特性,内涵极其丰赡。而英文——则是表音文字,亦即拼音文字,是用字母来表示语音的文字。显而易见,中英两国语言文字,乃至表达方式迥然有异,但也不可否认,两者各有千秋,说到底,这是——最起码的常识。译者首先对中英两国语言文化差异要有充分认知与感悟,切莫掉以轻心,认真记取“连个书名都译不好,遑论其他”的批评,不为行家乃至美国友人——有的还是汉学家——哂笑。

为汉译书名《猩红A字母》正名

为了检验以上述评是否公允确当起见,不妨略费笔墨,引经据典,进一步加以考察。The Scarlet Letter这个条目,在学贯中西的梁实秋先生主编《远东英汉大辞典》里译为《猩红A字》,不消说,稍有微瑕,但在Letter条目释义中第一条则是“字母”,那——就算瑕不掩瑜也罢。令人欣慰的是,惟独复旦大学杰出教授陆谷孙兄主编《英汉大词典》与《新英汉词典》(上海译文出版社刊行)均译为《猩红A字母》——才是精确贴切、不爽分毫的汉译书名。想当年,谷孙兄主编《英汉大词典》上册甫一问世,即被海内外学界誉称“半部英汉定天下”,稍后被联合国确定为适用于国际交流的英汉词典楷模,其权威性毋庸置喙。

A字母——霍桑的神来之笔

还有,我觉得,书名中“A字母”——万万不可小觑,断断乎不能简化掉。不论霍桑创作初裹也好,还是批评家条分剖析也好,正是这个“A字母”给予读者能展开无限想象的空间,可引发出以下“Able”(有才干的)、“Admiralbe”(令人敬佩)、“Advance”(前进、先行)、“Angel”(天使)、“Amiable”(和蔼可亲)、“Amicable”(友好)、“Amorous”(爱情)……说不尽、道不完的积极涵意。由此足见,霍桑真不愧为享有世界声誉的现代派文学中象征主义的先驱。我发觉,尽管A字母在历史语境中原意“通奸”,但霍桑在字里行间从未公开亮明过——,恰好相反,他通过小说里人物的口吻,让它从贬词转换成了褒词——可真是了不起。难怪英国马库斯•坎利夫教授(marcus Cunliff)在《美国文学》一书中称赞“赫丝黛胸前佩戴的符号A字母已是霍桑的神来之笔,”至此,霍桑好像意犹未尽,让这个猩红A字母不仅在牧师胸口刻下印痕,还在新英格兰里黝黝的夜空忽闪忽现,就这么着给读者留下越发挥之不去的印象。

▲电影《红字》剧照

末了,读者诸君不妨回过头来,再细读一下霍桑的“夫子自道”,亦即作者为本书亲撰的前言《海关》一文,也不妨看看以下摘录的引文:——

……这块猩红色的破布——由于长年累月佩戴与亵渎圣物的虫蛀,把它糟蹋得简直成了一块破抹布——经过仔细察看,好像呈现一个字母的形状:大写的A字母……字为每一边长度恰好是三又四分之一英寸。……我目不转睛地盯住那个古老的猩红色A字母。不消说,它这里头含有深奥莫测的意义,很值得推敲琢磨来着。……

既然我对这个故事[《猩红A字母》]修饰加工过,故事中人物的思想动机和模式都是我想象出来的,千万不要认为:我自然至始终将自己局限于老稽查官司[皮尤先生]所写的六、七大页书写纸材料范围以内。恰好相反,在这些方面,我一任自由发挥,仿佛所有情节几乎或者完全不受制约,通通是我自己杜撰出来的。我要力争故事梗概的完整性。

明摆着作者本人一字字、一句句,早已说得何等清清楚楚,而且(在正文以外)还一而再、再而三地描写猩红A字母,可谓酣畅淋漓,几乎达到了极致。我认为,这才是信而有征的铁证,霍桑这部小说的汉译书名——《猩红A字母》。

误译不该以讹传讹

2001年初,天舒儿诚邀我一起访问香港中文大学,承东道主盛情款待,假座酒楼设宴为天舒饯行,不消说,我叨陪末座。中外教授欢聚一堂,正在觥筹交错之间,我身边手机突兀响了,原来夫人从沪寓打来长途电话,大意是说:中南博集天卷编辑部MS薛婷电告,要出版由王蒙与国家教育部推荐成长必读、权威定本的中外文学经典丛书,拙译《瓦尔登湖》《哈克见利·费恩历险记》《嘉莉妹妹》《珍妮姑娘》《美国悲剧》五大部约三百万字一揽子被列入出书规划。

接听后,说实话,我心里倒也十分淡然。反正在此以前,拙译如此这般收入诸如《世界文学名著文库》《二十世纪外国文学丛书》《世界文学名著典藏本》等丛书,早已数见不鲜。未几收到湖南文艺出版社样书一看,果然印制精美大方,令人爱不忍释。扉页后一整页刊出译者简介、近影与译著一览,对译者之如此尊重,倒是当下所罕见。没承望美中不足的,说我译著中还有《红字》[?]——究竟是笔误?印误?——不得而知。

如今,书已经出了,有的还印了第二版,要改正都来不及。至于移译不移译此书,我从未向任何人叨咕过。我暗自纳闷,有关编辑恁地如此信息灵通?!于是,我心里老是纠结,深恐以讹传讹,难免有负面影响。我左思右想了好长好长时间,到末了儿,自我调侃说,得了,这可真的是歪打正着,一瞬间勾起了六十六年前一段小小不言的书缘。就这么着,我便有了一不做、二不休,反正读过原版英文书,至今依稀记得,莫如全文译出,了却夙愿的念想。余外,还有不愿透露姓名的挚友,不知怎地闻讯后都给我老译匠壮胆鼓气,无形中使我信心徒增。不过,行文至此,恕我赘言,此书坊间已有不少中译本,要不是歪打正着,说实话,原本无意再译。(作者为著名翻译家)