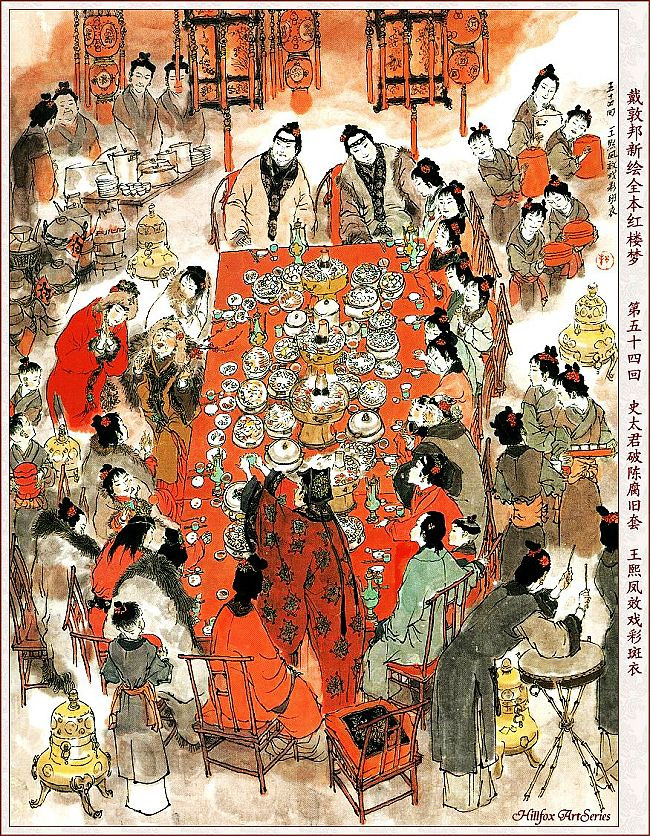

《红楼梦》里,曹雪芹写贾府除夕守岁,只一笔“献屠苏酒、合欢汤、吉祥果、如意糕”就带过了,重头戏在“荣国府元宵开夜宴”,贾母在大花厅摆了十来桌酒席,定了戏班子,还有女先生说书,吃罢元宵,孩子们玩起击鼓传花,老少都卸下了家族礼仪规矩。

确实,按照老法,春节的最高潮不在除夕和年初一,而是元宵节。北宋以前,这个节日的活动已然丰富,到宋代则登峰造极,元宵过节花样之繁多、节日气氛之唯美,阅读古人种种笔记,让今人为之心醉。

南北朝期间,北魏有“三元”之说,元月十五为上元,七月十五是中元,十月十五即下元,上元就是元宵节,又叫上元灯节,传说天官会在这天到人间巡游,赐福于民。到隋炀帝时期,官方和民间的元宵庆典都很隆重。《隋书·音乐志》介绍:“每当正月,万国来朝,留至十五日,于端门外建国门内,绵互八里,列为戏场。百官起栩夹路,从昏达旦,以从观之,至晦而罢。其歌舞者多为妇人服,鸣环配饰以花者,殆三万人。”虽然隋朝时间甚短,但从这段描述看,当时的元宵节庆是盛极荣极,大型歌舞通宵达旦,性格浮夸的隋炀帝把“金金金黄,夜夜夜宴”的元宵盛会,当作展示国力国运的手段。

到了唐代,官方奉行道教,道教三官大帝中的上元天官生日是正月十五,所以元宵夜景达到空前规模,尤其灯会之豪奢,令人惊叹。用今天的话说,长安城真正是火树银花不夜城,元宵夜的都城是灯的世界。唐人《酉阳杂俎》里有这样的诗句:火树枝柯密,烛龙鳞角张。诗人崔液写过七绝组诗《上元夜》,其中第一首是:玉漏银壶且莫催,铁关金锁彻明开。谁家见月能闲坐?何处闻灯不看来?《开元天宝遗事·百枝灯树》里说,皇家和官家把元宵节的灯,布置成眼花缭乱的圣物,老百姓怎么能不一饱眼福。例如杨贵妃的二姐家:“韩夫人百枝灯树,高八十人,竖之高山,上元夜点之,百里可见,光明夺目也。”外戚家尚且如此,皇家当然更甚,李隆基为显天子威风,命匠人制作高达一百五十尺的灯树,树上搭出三十间灯楼,悬挂造型千奇百异的灯,每盏灯上装饰珠宝玉器,金银穗坠,“风吹金玉,铮铮作响。”除了一树更比一树高的灯树,还有一种灯轮,大型灯轮能高达二十丈,以金银装饰,可以挂五万盏灯,在长安的夜色中,就像巨型万花筒。

唐玄宗一朝,民风奔放,李隆基允许元宵节放灯三天,明代张岱的《夜航船》里回顾盛唐的灯会,写到“灯下踏歌,三日才散”。经历晚唐动荡,五代十国时期,南方吴越国的钱镠王再度下令“上元张灯”。等到赵匡胤统一中原,在乾德五年的正月,下了一道诏书,说是“谷之丰登,纵士民之行乐。”放灯时间延长到五天。

在古时文人看来,满城灯火的街景堪比繁花盛开,是浪漫至极的场面。“春灯绝胜百花芳,元夕纷华盛福唐。银烛烧空排丽景,鳌山耸处现祥光。”这首诗描绘的是宋朝闽南一带元宵放灯的景况,可见那时,从行政和经济中心的汴京,到偏于山海一隅的闽东南,全国盛行放灯的风俗,以及与之相匹配的各种群众文娱活动。

《东京梦华录》和《梦粱录》分别对汴京和临安两地的元宵节作了具体生动的描绘。“正月十五日元宵。大内前自岁前冬至后,开封府绞缚山棚,正对宣徳楼,游人已集御街两廊下。奇术异能,歌舞百戏,鳞鳞相切,乐声嘈杂十余里。至正月七日,人使朝辞出门,灯山上彩,金碧相射,锦绣交辉,面北悉以彩结,山呇上皆画神仙故事。又于左右门上,各以草把缚成戏龙之状,用青幕遮笼,草上密置灯烛数万盏,望之蜿蜒如双龙飞走。”这是孟元老在《东京梦华录》里记述的汴京往事。政权南渡以后,《梦粱录》作者吴自牧亲历“杭城元宵之际,舞队自去岁冬至日,便呈行放。遇夜,官府支散钱酒犒之。姑以舞队言之,不下数十。官巷口、苏家巷二十四家傀儡,衣装鲜丽,细旦戴花朵、珠翠冠儿,腰肢纤袅,宛若妇人。府第中有家乐儿童,亦各动笙簧琴瑟,清音嘹亮,最可人听,拦街嬉耍,竟夕不眠。更兼家家灯火,处处管弦。公子王孙,五陵年少,更以纱笼喝道,将带佳人美女,遍地游赏。人都道玉漏频催,金鸡屡唱,兴犹未已。至十六夜收灯,舞队方散。”作者在序言里自陈“时异事殊,缅怀往事,殆犹梦也”,后人根据这句推测,《梦粱录》成书在元军占领临安城后,风流已被雨打风吹去,难免人生长恨水长东。

孟元老和吴自牧记下的是汴京、临安两地元宵节庆中的风情人情,南宋人周密在《武林旧事》里则用相当篇幅记录了当时灯饰制作的工艺细节。《元夕》的章节中,他写到当时“灯之品类极多”,有“五色玻璃所成,山水人物,花竹翎毛”,有“纯用白玉,如清水玉壶,爽澈心目”,皇室更定制一种“无骨灯”,“琉璃灯心,高五丈,人物皆用机关活动”。作者感慨“山灯凡数百千种,极其新巧,怪怪奇奇,无所不有。”依托着灵隐青山和一汪西湖,杭州城内遍地“雅戏烟火,花边水际,灯烛灿然。”

历元朝,元宵习俗到明朝复苏起来。朱元璋是平民出身,了解民间喜乐,他更进一步地把元宵放灯的时间从宋朝的五天延长到十天,从正月初八到正月十七。因为假期的延长,民间文艺活动相应增多了,因市民文化的活跃和社交空间的开拓,元代初兴的杂剧在明朝突飞猛进地迈向成熟和巅峰,中国传统戏曲迎来了黄金时代。

汤显祖在《紫钗记》里写霍小玉和李益的不了情,起于元宵灯会时的“金风玉露一相逢”。这个故事里的人物和主要情节来自唐传奇《霍小玉传》。在唐时,甚至更早地追溯到南北朝,元宵这个节日是特许闺阁女子出游的日子,任时代变迁,“月上柳梢头,人约黄昏后”的故事重复地上演着。汤显祖把唐传奇里“痴心女子负心汉”的伤情故事,写成了一部“至情”的传奇。“香街罗绮映韶华,月浸严城如画”——在这样的上元夜,男女主角于千万人之中,于千万年时间的无涯荒野里,正巧赶上了,“淡黄昏素影斜,燕参差簪挂在梅梢月。那人儿这搭游还歇,把纱灯半倚笼还揭。红妆掩映前还怯。”这不是在复制唐时大都会的元宵记忆,汤显祖在唐朝往事里注入了明朝的心,他在《紫钗记》里写下的人心、人情,最终呈现的是明代知识分子的心态。又何止《紫钗记》如此。其实《西游记》里唐僧在金平府赏元宵花灯,《水浒记》柴进在元宵节簪花入禁苑,以及《金瓶梅》形容西门大官人家“夜夜元宵”,哪一部不是借着对前朝的想象描绘明代的风景。

我们今天翻阅历代的诗歌、笔记和戏剧,回顾与元宵有关的种种,最大的感慨大约恰似张岱在《陶庵梦忆》里所言:欲与月期,人不可蹉跎胜事,勿负良宵。

作者:文汇报首席记者 柳青

编辑制作:柳青

*文汇独家稿件,转载请注明出处