文汇报记者 黄启哲

又是一年诺贝尔文学奖颁奖时,多年“陪跑”的村上春树被调侃成了文学界的“小李子(莱昂纳多·迪卡普里奥)”。诺奖偏爱非英语写作,偏爱高龄,在理性的概率论和排除法之外、娱乐过后、欢呼过后,文学自有严肃和崇高的一面。

一切尘埃落定之后,理当为那些“遗珠”侧目,他们或是文学先锋,或已享誉世界,一次又一次地在书写实验中,探索表达的边界。每年的诺奖得主注定只有一位,然而正是这些活跃在世界文坛,忠实于本民族文化、历史真实和社会现实的写作者的笔耕不辍,共同构成了当代文坛的多样性,让美好的文学和人类文明闪耀出丰富的光泽。

恩古齐·瓦·提安哥:文学应该反哺滋养它的土地和人民

在当代众多后殖民主义非裔作家中,肯尼亚作家、评论家恩古齐·瓦·提安哥无疑是最耀眼的诺奖“遗珠”,他在作品中流露出的民族独立意识和对本土文化保护的自觉让人印象深刻,其小说《一粒麦种》《血的花瓣》等也是非洲当代文学的经典。

1938年1月5日,提安哥出生于肯尼亚卡米里苏一个贫困的农民家庭。在马赫雷雷大学求学期间,他便开始了自己的创作生涯。1967年,他出版了自己的第三部小说《一粒麦种》,连同处女座《孩子,你别哭》和《大河两岸》共同构成了提安哥的代表作“三部曲”。《一粒麦种》以肯尼亚独立庆典为故事背景,实际的时间跨度只有庆典前的4天, 然而小说却通过不断的倒叙穿插,把整整十年的历史呈现在读者面前。主人公穆苟积极参与独立运动,是家乡公认的英雄,然而他自己却因曾向英国殖民者告密,背叛了民族英雄基希卡而沉浸在良心的煎熬中。

彼时非洲正处于大规模的“去殖民化”进程中,整个文坛也进入重整和定义的过渡期。如果说过去作家们看重的是在历史的追溯与再现中重树民族意识,那么提安哥等新一批作家的出现,及时修正了这种“厚古薄今”的倾向,选择为普通民众代言,将眼光放在当下,对现实问题进行痛苦拷问。有评论家认为,提安哥在小说上的主要成就在于采用多重叙述的结构,即以多个人物的不同立场来反映一个时代的矛盾与冲突。而小说中纵横勾连的人物命运和价值观转变,也在某种程度上反映了肯尼亚独立初期一代人的焦虑与惶恐。

尽管晚年旅居美国,提安哥却未将异乡作为自己的写作对象,他说,美国的作家太多,非洲的作家太少。他坚持认为,文学应该反哺滋养它的土地和人民。

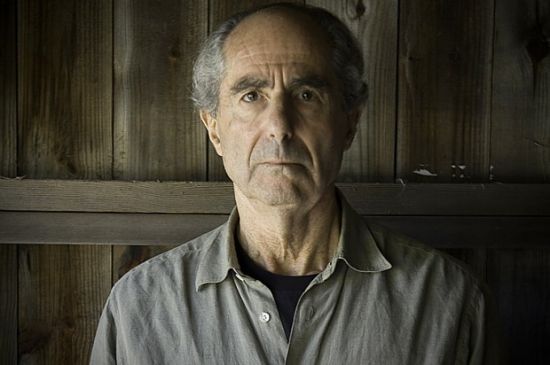

菲利普·罗斯:我已将我的一生都献给了小说

如果说提安哥终其一生都在以书写为民族求索,那么菲利普·罗斯对于自己的犹太裔美国人身份和其群体的生活状态则有着深刻的反思。

罗斯1933年出生于美国一个犹太人家庭,先后于宾夕法尼亚州巴克内尔大学和芝加哥大学求学。1957年,他毅然放弃学位,专事写作。凭借小说集《再见吧,哥伦布》一举成名。而《波特诺的怨诉》是罗斯最为人所知的作品,在出版当年便在美国引起轰动,蝉联畅销书榜第一名。小说通篇是叙述者亚历山大波特诺对心理医生的自白,描写极为大胆,试图探索人类最隐秘的欲望,冲破不少禁忌,也因此引发很大争议。

如何表现那些难以在生活中经历的夸张情节与禁忌主题?罗斯这样解释:“一个作家并不一定要完全抛开自己的真实过往,才能扮演他人。当你保留一部分的时候,更有意思。你歪曲、夸大、戏仿、变形、颠覆、利用你的人生,让你的过往增添一个新的层面,去刺激你的文字生命。”

在这种不断的自我刺激之下,菲利普一生高产,进入21世纪,古稀之年的他更是以每年一部的速度创作小说,几乎包揽了世界文坛的重量级奖项,其中包括普利策奖、古根海姆奖、欧·亨利小说奖、法兰西梅迪契奖、曼-布克国际奖等,唯独少了最耀眼的一座“诺贝尔”。

这样的尴尬局面或许与其作品的争议性有关,这一点可从2011年他获得曼-布克国际奖时,评委的两极化反应就能窥见一二。评委卡门·嘉丽尔得知他的获奖消息后愤然退场,怒斥其作品是皇帝的新衣,自我重复,“他几乎在每一本书里都在写同样的主题。他就好像坐在你脸上,让你无法呼吸”。而另一位评委里克·格考斯基则列举《人类的污点》等菲利普创作于65至70岁的作品,盛赞他“老而弥坚”。

不管外界评价如何,遗憾的是,我们再也看不到他的新作品。2012年,79岁的菲利普宣布封笔。他感慨:“我不想读,也不想再写了,我甚至不想谈这些了。我已经将我的一生都献给了小说:我研究、教授、写作、阅读,除此之外其他什么都没有。”与其说是厌烦,不如说是一种创作的完满,拳王乔·路易斯在临终前说:“我已将我拥有的天赋发挥到了极致。”菲利普引用这句话,为自己一生的创作“提前”作了总结。

乔伊斯·卡罗尔·奥茨:我主要写的是暴力的后果

去年,很多人都预见到,诺奖会有一位北美女作家脱颖而出,不过最受关注的并非获奖者门罗,而是来自美国的乔伊斯·卡罗尔·奥茨。

出生于上世纪30年代的奥茨也是多产作家,自1963年出版首部短篇小说集《北门边》以来,她先后创作了《他们》《人间乐园》《漆黑的水》《大瀑布》等作品,被评论家盛誉为“作家中的作家”。某种程度上,奥茨是美国文学传统的延续。在她身上,既能看到马克·吐温的批判现实主义,也有福克纳意识流写作的影子,素有“女福克纳”之称。不过,奥茨身上的哥特气质却将她与男性前辈作出了区隔,在数十年的创作生涯中,她强调文学的社会功能,主张小说要反映大众生活,表现“世界的复杂性”,其尝试的文体和写作技巧十分丰富,这也帮助她在学术、法律、宗教、政治等各领域创作中随意游走。

如果说福克纳的精神皈依是“约克纳帕塔法县”,那么奥茨笔下的“伊甸县”则是自己童年生活地——纽约州洛克坡特的投射。在早期代表作《他们》中,奥茨以传统的现实主义笔调,描绘了一个平民家庭几个儿女不同命运和工业城市底特律的崛起,展现上世纪30至60年代美国社会的动荡。这部作品在1968年出版之后,便获得了美国国家图书奖。到20世纪80年代初,奥茨的作品已经开始转向哥特式风格的探索,《贝莱福勒》等5部作品为她打开了市场。晚年,她开始使用大量心理现实主义手法,来完成人物的内心世界刻画。其近作《大瀑布》和《妈妈走了》虽然都有悬疑情节,着力表现的却是女性走出困境、人性回归的主题。奥茨曾在访谈中表示:“人们总爱问我为什么倾心于暴力与黑暗的描写,其实这只占到内容的1%。我主要写的是暴力的后果,特别是写妇女和儿童遭遇暴力时,如何应对暴力,并变得坚强。”

阿多尼斯:世界让我遍体鳞伤,但伤口长出的却是翅膀

叙利亚近日的动乱牵动着世界人民的心,阿多尼斯的诗句“世界让我遍体鳞伤,但伤口长出的却是翅膀”或许是对饱受战争之苦的人民最好的祝愿。

阿多尼斯原名阿里·艾哈迈德·赛义德·伊斯伯尔,1930年生于叙利亚拉塔基亚省,上世纪50年代移居黎巴嫩后开始文学创作,迄今已出版22部诗集,并有10余部文化、文学论著和译著出版,获布鲁塞尔文学奖、土耳其希克梅特文学奖、马其顿金冠诗歌奖、法国的让·马里奥外国文学奖等多个奖项。

1980年代他旅居巴黎,作为一名文化的出走者,他扮演的不只是东西方文明交流对话的信使角色,更希望以创作来进行反思和反哺。他说:“诗人写作的目的是要改变人和世界的关系,这种改变始于词语和事物之间关系的改变。”

对于这位阿拉伯诗人,中国读者并不陌生,他的诗作《我的孤独是一座花园》在诗歌爱好者中传诵。阿多尼斯曾多次到访中国,在他看来,中国和阿拉伯民族有着近似的文化背景和近代命运。在一次与阿多尼斯的对话中,作家莫言曾这样评价:“他的诗中处处可以看出对阿拉伯世界的忧虑和痛苦思索,他的诗歌反思人与自然的关系,他把诗歌当作剖析自我的工具。站在人的角度来创作,这也是我们所有从事文学创作的人应该遵循的原则。”

阿多尼斯也同意“站在人的角度”这样的创作原则,他曾说,一个伟大的作家不能仅仅满足于批判权势,还应该对整个社会和文化提出质疑和批判。