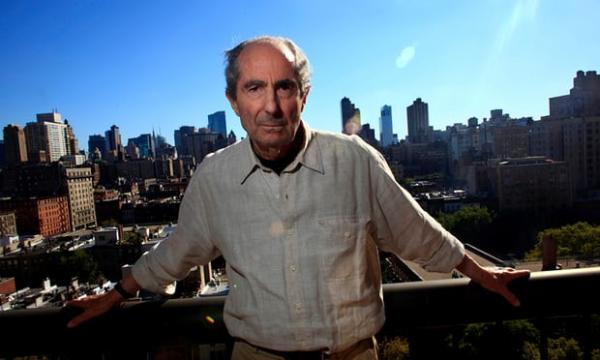

据美国媒体报道,美国著名文学家菲利普·罗斯于当地时间22日去世,享年85岁。

罗斯是美国当代文学界最负盛名的作家,被誉为“文学活神话”。

自1960年,他凭借处女作《再见吧,哥伦布》 摘得“美国国家图书奖”而一鸣惊人后,1995年再次夺得美国国家图书奖,1998年获普利策文学奖,2001年获卡夫卡文学奖,2007年获索尔·贝娄奖,2011年获布克国际文学奖。此外,他曾多次成为诺贝尔文学奖的热门人物,近几年一直处于诺奖赔率榜前列。

有评论说,村上春树会因为罗斯的去世感到孤独,因为村上也是诺奖陪跑的耐力型选手。

在文坛叱咤了半个世纪,年逾八旬的罗斯已经在2012年宣布封笔,他表示,“现在,我不想继续写作了。我把一生都献给了小说,读小说、写小说、教小说。我已经将拥有的天赋发挥到了极致。”

《纽约客》杂志曾对他的作品主题进行过概括:其中的关键词包括:犹太家庭、美国梦和对美国梦的背叛、政治狂热、个人身份认同……

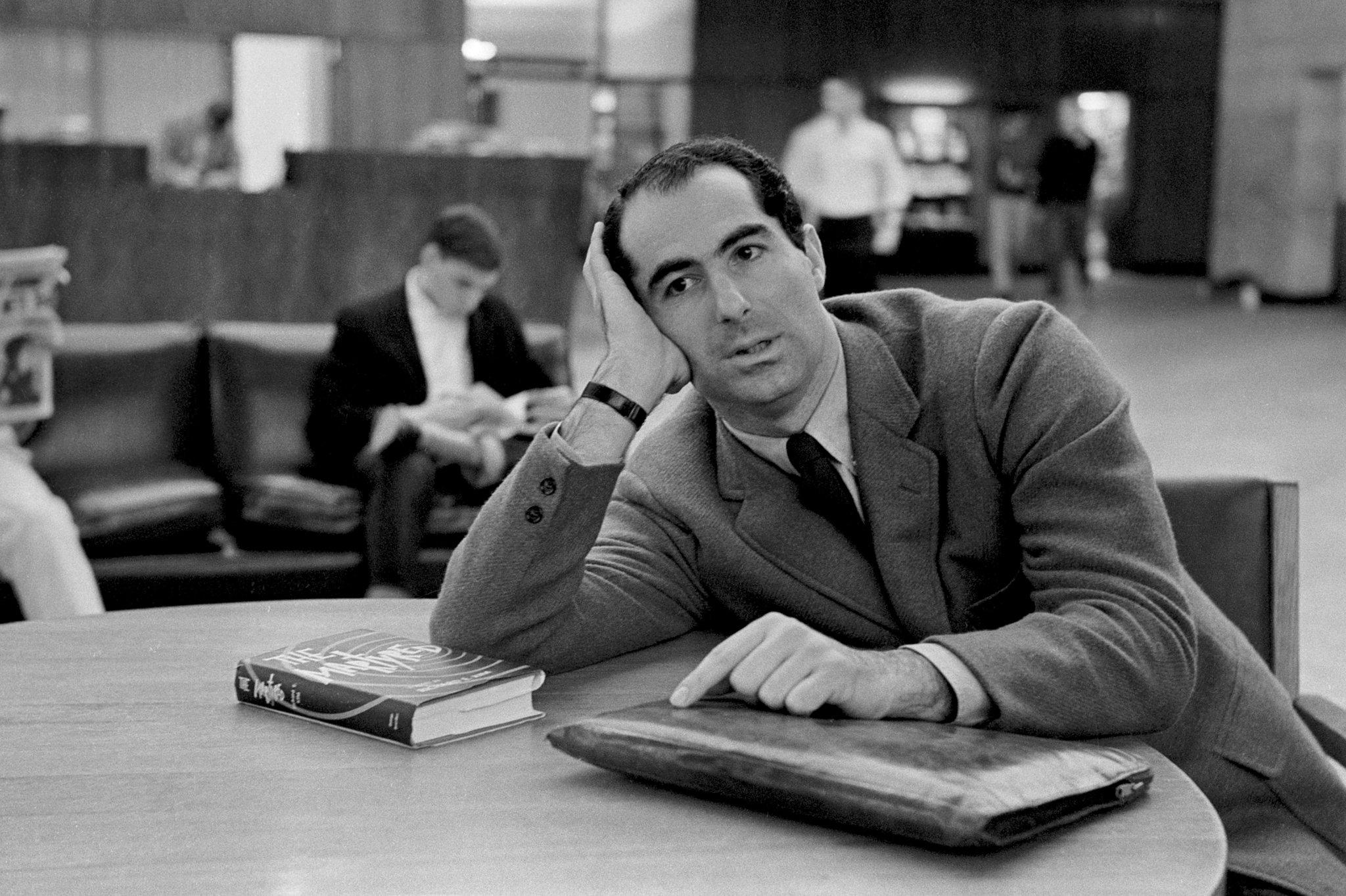

1933年3月19日,菲利普·罗斯出生于美国新泽西州的纽瓦克一个中产阶级犹太人家庭。1950年,他在纽瓦克罗特格斯学院注册读大学。

翌年,他为摆脱纽瓦克狭隘的地方主义和抱着去看看美国其他地方的心理,又转到位于宾夕法尼亚州的巴克乃尔大学就读。在这所大学学习期间,他帮助创建并参与编辑了《其他等人》杂志。罗斯的第一部短篇小说《哲学,或类似的东西》就发表在这份杂志上。

延伸阅读:【菲利普·罗斯金句】

“做个普通人,做个可以看透生活和真假,不拿谎话取悦自己的人。”

“没有任何东西得以恒久存在,然而也没有任何东西转瞬即逝。没有任何东西转瞬即逝,正因为没有任何东西得以恒久存在。”

“你离开了,而别人依然留在这里继续从事他们必须要做的,这是再正常不过的事。等到你再度回来,你会吃惊,有时甚至会觉得可怕,因为这些人依然在那里。可同时,你会有一种安心感,因为还有这么一些人情愿一辈子呆在同一个小地方,而不愿意背井离乡去别处谋生。”

“伴随所有这些让人愈加孤独的失去,一切的消失,每个人都走掉,我也被层层剥落,成为一个日渐衰老,所有的能力只为着单一的、始终不渝的目标的人,一个不管是否喜欢都只在字里行间寻求慰藉的人。”

“死亡和欲望,这对上了年纪的人来说是种可以理解的极端要求,预防死亡,抵制它,不惜一切可能的方法,随便怎样观察死亡,无论什么,除了清晰透明以外。”

【在族群、同胞和祖国中自我放逐】

——读菲利普·罗斯的“被缚的祖克曼”三部曲

作者:黄夏

罗斯的大多数小说都是“悲喜剧”,大悲原来是由无数滑稽可笑因而无法将之升华到某种哲理高度的桥段构成。在“被缚的祖克曼”三部曲中,罗斯塑造的作家内森·祖克曼颇有他本人的影子,三部曲的时间跨度涵盖20世纪50至70年代,对应罗斯从初出茅庐的新人到成为炙手可热的名家的20年;这20年也正好是美国社会迅速转型,从战时相对单一逼仄的局面步入战后开放、复杂和跌宕的多元时代。从这个意义上来说,三部曲的内容虽然着眼于祖克曼这个作家的个体生存状态,却投射出美国国家和整个时代风云流变的诸多面貌,其刻在祖克曼身上的烙印显示隐性但又处处在场。

个体与国家、社会、种族的搏弈一直是美国犹太裔作家菲利普·罗斯探讨的主题,其激烈、悲壮和谐谑足可使我们将罗斯的大多数小说称为“悲喜剧”。而罗斯本人对炮制“悲喜剧”也是情有独钟,他书中的主人公,黑人、犹太人抑或其他弱势边缘人群,无不处于一个高举自由与平等大旗的进步社会中,却任由自己被这面本来得其力挺的大旗湮没和吞噬,在一夜间变成自己、尤其是与自己族群格格不入的“他者”,乃至敌人。更为瘆人的是,这种转变并非突发而完全是日常化的。罗斯笔下琐碎庸常的生活片断在我们读来并不惊心反而是非常富于喜剧性的,换言之,大悲原来是由无数滑稽可笑因而无法将之升华到某种哲理高度的桥段构成,你都不可能从中得出什么能激发正能量的意义来。

“被缚的祖克曼”三部曲就极具这种反讽性的“悲喜剧”色彩。三部曲包括《鬼作家》(1979)、《被释放的祖克曼》(1981)和《解剖课》(1985),罗斯塑造的作家内森·祖克曼颇有罗斯本人的影子,三部曲的时间跨度涵盖20世纪50至70年代,对应罗斯从初出茅庐的新人到出版了尺度颇大并因之一炮走红的《波特诺伊的怨诉》(1969)、成为炙手可热的名家的20年;这20年也正好是美国社会迅速转型,从战时相对单一逼仄的局面步入战后开放、复杂和跌宕的多元时代。因此,从这个意义上来说,三部曲的内容虽然着眼于祖克曼这个作家的个体生存状态,却投射出美国国家和整个时代风云流变的诸多面貌,其刻在祖克曼身上的烙印显示隐性但又处处在场。

在三部曲的首部《鬼作家》中,罗斯探讨了犹太种族身份认同的迷失和困惑。年轻作家祖克曼写的第一批短篇小说因揭露家族内部矛盾、牵扯犹太民族问题而触怒家乡父老,以至作家与父亲彻底决裂。显然,用艺术迥异于生活、虚构与真实不可划等号之类的话语“教育”犹太父老,万万敌不过后者在艰难岁月(希特勒的大屠杀,以及美国的反犹主义)中对不安全处境的恐惧心理,而祖克曼尽管从人性而非民族性角度揭露家族不光彩内幕,还是给犹太人在异地求生的努力浇了一盆冷水。因而,我们只有理解那一代犹太人的爱憎,以及与祖克曼想当个“作家”而非“犹太作家”的理想之间的冲突,才能从根本上理解祖克曼的困境。

如果说这种困境在《鬼作家》中表现为种族身份认同这一较为单一的主题,那么,在《被释放的祖克曼》中,这种困境的广度和深度均被大大拓展了。《鬼作家》中20世纪50年代的犹太人社区,转眼变成了1969年光怪陆离的大都市,民权运动蜂起、冷战越战反战交相辉映、女权和性革命如火如荼。在此背景下,祖克曼出版了令他大红大紫的“情色”小说《卡诺夫斯基》,收入“比他过去三十年任何一年多九十八万五千美元”。

祖克曼的成功不无赶上时代风潮的巧合,有人读出他瓦解了犹太民族作茧自缚的狂热与虚空,有人感谢他宣扬个人自由和解放,还有人赞美他为“力比多”正名……但就如这些不请自来的高帽子,时代风潮又反过来对他提出要求,既然你如此有名(还如此有钱),那么就请你在反战宣言上签字,为弱势族群呐喊,为异议分子助威,为锒铛入狱的进步人士鸣不平……

罗斯揭示当狂飙突进而又瞬息万变的时代精神将一顶顶无懈可击的冠冕强加到人身上时,所产生的负面性远大于它本来所要反对的东西,甚至,还大大损害了它所欲维护的那些东西。而那种媚俗、那种诳言,将与艺术和生活中所有有生命力的事物、所有具恒久意义的价值观背道而驰。你将一刻不停地说“正确”的话,做“正确”的事,写“正确”的书,而历史证明有些东西并非如其当初看上去的那么理直气壮、正确无欺。因此,祖克曼说自己配不上为某某签字呐喊助威鸣不平的圣女妻子,这既是实话,也是反话。也因此,《鬼作家》中罗斯虚构的《安妮日记》的同名作者会选择隐姓埋名的“死亡”,而不是顶着沉重的荣誉光环“生还”,后者实在要比集中营的生活更能把人杀死。

与安妮一样,祖克曼也选择了这种滑稽又可悲的“地洞”式生活:他出门不坐豪车而是步行打的挤公交钻地铁,不吃昂贵餐馆的顶级美食而是像做贼一样光顾路边的热狗摊,拒绝上电视而是把自己关在家里看电视上的七姑八婆如何议论他的癖好……

有意思的是,在出版社为三部曲所作的宣传中,被频频印上封底的《纽约太阳报》的评论也谈到了这种“地洞”式生活:“内森·祖克曼是罗斯‘他我’中最疯狂和最狡猾的,他最大的特征是拒绝学习。成熟、长大、增长智慧——对祖克曼来说,这些并非仅仅是不可能,它们是妄想,是我们唱给自己听的催眠曲,以便湮没欲望的声音”。这段对主人公夹枪带炮的评价恰恰说出了事情的真相,祖克曼纵有千般人性上的弱点(好色、虚荣、小气、心胸狭隘、嫉妒成性,等等),但他“拒绝学习”,拒绝“成熟、长大、增长智慧”,正是他最可贵(因而也是最让他受罪)的品质,因为他大可顺势倒在荣誉、金钱、权力的怀抱中悠然自得,为熊熊燃烧的大众想象力再添一把火(就如不惜各种绯闻但求曝光率的那些名人),而不必与所有人唱对台戏,以至将自己彻底放逐于犹太宗族乃至美国同胞之外。

《解剖课》是三部曲的尾声,但与其说这是完结篇,毋宁说罗斯提出了一个永远不得解答的悖论性问题。承第二部结局所示,父母已死,兄弟反目,离异无嗣,连朋友也没有一个,也就是说,祖克曼“被释放”了,从乡情、亲情、人情、友情、爱情……的束缚中解脱了,这下子,他想写什么就写什么,想怎样写就怎样写。但是,这可能吗?祖克曼,或者说罗斯,证明了自己永远是一个靠着经验、记忆、家乡、族群写作,而不是靠天马行空的想象,或者爬梳微博把别人的东西当成自己的东西来写作的作家。就如祖克曼在经历三个老婆、四个情人、无数路人(其中不乏有着纳粹、苏联统治记忆的东欧人士)之后所认识到的:“尽管在地球的每个角落,都有人因折磨、毁灭、残忍、失落而痛苦落泪,也并不意味着他能随意把别人的故事变成自己的,无论他们的故事相对于他平凡琐碎的生活而言,是多么激情洋溢而震撼无比。”

是的,罗斯深谙像他这样的作家的写作极限,身份、主题、意义、措辞、记忆、才华、同情心……“所有对任何人有所帮助的构造,同时都是一种限制”,而反过来,这种限制或束缚又定义了你这个人和你这个作家。正如犹太人想要获得任何意义上的自由就必须不断提醒自己是犹太人,一个作家想要有所作为就必须不断从造成自己痛苦的束缚中汲取力量,而逃避从根本上说是无用的。这个悖论贯穿于整个“被缚的祖克曼”三部曲——祖克曼的意义在于窒息其身心的束缚和因之而生的痛苦,正如西绪福斯的意义在于推石上山的周而复始和永无止境。而这一切的尽头,不是苦尽甘来的救赎、解脱和喜悦,远远不是。

*文汇独家稿件,转载请注明出处。