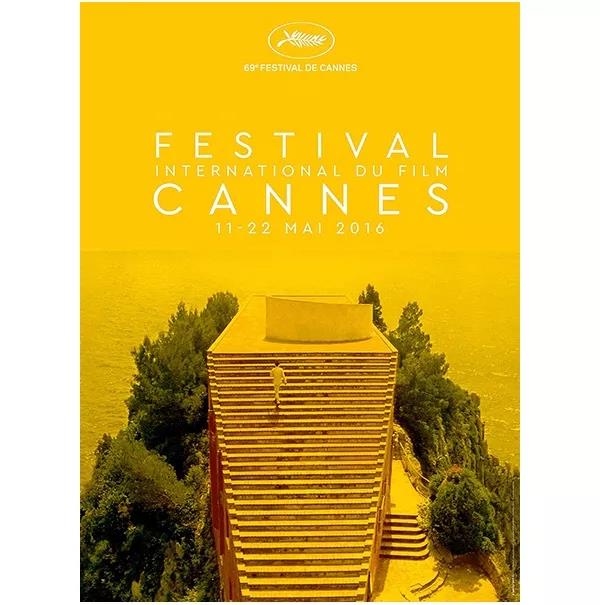

意大利南方,那不勒斯海岸和西西里岛之间,有一座天堂般的卡布里岛。岛上有一处私宅,从它诞生时起就成文艺青年艳羡的打卡地:法国新浪潮导演戈达尔带着那个年代的性感偶像碧姬·芭铎在那儿拍了他的代表作《蔑视》;戛纳电影节拿它的外景照片当作某年电影节的海报;可以说,这栋房子就是古早年代的“网红”。其实,这房子是不对外开放的,它是属于意大利作家库尔奇奥·马拉巴特的私产。

很多年来,为数不少的中国文艺青年受着戈达尔电影的蛊惑,跋山涉水到卡布里岛的悬崖上,只为远远观瞻那栋锗红色的建筑,而房子主人的小说作品因为迟迟不到的译介,在这里鲜为人知。甚至,根据马拉巴特代表作改编的电影《那不勒斯的四天》,在文艺青年扎堆的豆瓣网上,也显示只有11人看过。

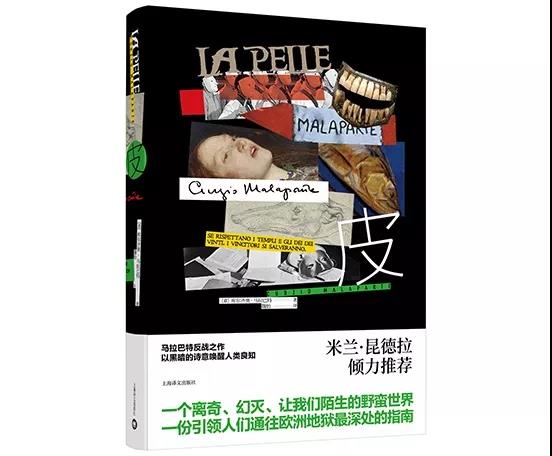

现在,上海译文出版社最新出版的中文版《皮》,让马拉巴特这位身负种种传奇和传言的意大利作家,面目清晰起来。

梗概介绍这位作家的一生:

马拉巴特16岁离家出走,从意大利徒步到法国参加第一次世界大战,加入法国军队,对抗父亲的祖国德国;

一战后,他加入意大利法西斯党,后来看不惯墨索里尼,公然反党;

他被墨索里尼政府反复逮捕、关押,却和墨索里尼的女婿维持着好基友的关系,并因为好基友的求情,他被“流放”到卡布里岛;

他在卡布里岛造了一栋网红别墅,每天在沙滩上遛狗,让作家同行莫拉维亚嫉妒得化身柠檬精;

二战爆发,他结束流放生涯,以记者身份亲身参与第二次世界大战,跑遍欧洲战场的东线和北线,和盖世太保头子西姆莱一起洗过芬兰桑拿;

他写下的战地报道激励少女法拉奇成长为叱咤风云的记者;

米兰·昆德拉是他的忠实书粉,屡次为他的两部代表作撰写长评;

他在写作之余,跨界电影和戏剧圈玩票,因为颜值太高成为导演中的偶像派;

以他名字命名的文学奖,是当今意大利最重要的文学奖项之一,被称为“意大利的诺贝尔文学奖”,首届得主是写《发条橙》的安东尼·伯吉斯;

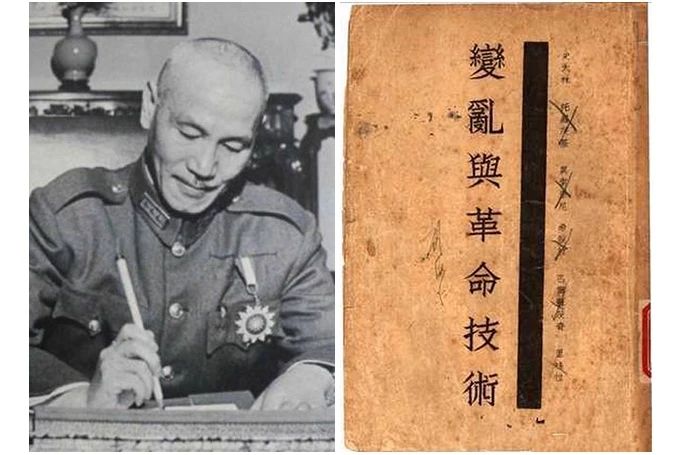

蒋介石是马拉巴特的作品在中国最早的读者之;

他采访过毛泽东,敬仰鲁迅;

他在重庆病倒,差点病逝在北京协和医院,他去世后《人民日报》专门撰文纪念;

他在遗嘱中把那栋“马拉巴特别墅”送给中国作协,却因为中意两国正式建交时,遗嘱已经失效,无法执行……

库尔齐奥·马拉巴特的原名是Kurt Erich Suckert,1898 年出生于意大利托斯卡纳大区佛罗伦萨附近。父亲是德国人、纺织企业高管,母亲出身意大利伦巴底豪族。

1914 年一战爆发,16岁的热血青年的 Kurt 离家出走,徒步穿过边境线,跑到法国以志愿者身份加入法军,与父亲的祖国对抗,并且在马恩河战役中受伤。战后他获得了法国政府颁发的勋章。

一战结束后,20岁的 Kurt 开始记者生涯。1920年,他被派到华沙的意大利使馆担任文化专员,由此成为“意大利历史上最年轻的外交官”。

1922 年,已经以记者身份写了不少文章批评政府腐败的 Kurt,加入了意大利法西斯党,参加了史称“进军罗马”的行动,该行动使墨索里尼成功上台执政。

但当他看清墨索里尼以及法西斯的真面目后,用一个非常有个性的举动表示了自己的抗议:1925 年,他选择“马拉巴特(Malaparte)”这个词作为自己的姓氏。“Malaparte”包含了拿破仑的姓氏“波拿巴(Bonaparte)”,这个词本身有“坏的、不好的”意思,而与之相对,“bonaparte”是指“好的”,他用自己的名字玩了个双关语的小把戏。此外,“malaparte”还有“愤怒”的含义在里面。

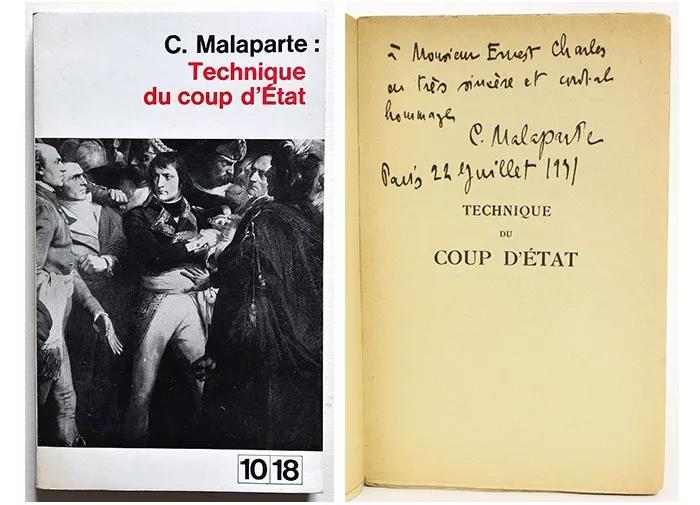

1931 年,“愤怒”“不好”的马拉巴特在巴黎用法语出版了《政变术》。

《政变术》批判性地记录了包括希特勒、墨索里尼等人夺取政权的过程和手段,被认为是欧洲第一本反对希特勒和法西斯主义的著作。这本书很快在意大利和德国被禁,马拉巴特本人也被法西斯党开除党籍,并被判流放五年。

《政变术》是马拉巴特的作品中第一本被译成中文的,被译为《变乱与革命技术》,在当时拥有一位重磅读者——蒋介石。蒋介石在1934年5月25日的日记里写道:

“本日看《变乱与革命技术》,莫索利义(墨索里尼——意大利法西斯领袖)章完,甚叹,莫氏深谋远虑,策略步骤之良,组织之强也。”

意大利政府多次逮捕关押马拉巴特,有时候关在罗马的监狱,有时被流放外地。他有一个好朋友叫加莱亚佐·齐亚诺,这人是墨索里尼的女婿,一直在为他说好话。于是 1938 年马拉巴特被逮捕后,被流放到了风景如画堪称天堂的卡普里岛。

在卡普里岛,终日无所事事的马拉巴特在当地石匠的帮助下造出了一座名垂世界建筑史的“网红别墅”:马拉巴特别墅。

别墅建成后,是各种社交活动青睐的场地。戈达尔的电影《蔑视》在这里取景。那段大台阶后来还成为 2016 年戛纳电影节的海报背景。

对这栋别墅,马拉巴特描述说:

“我在海边孤独的峭壁上建造的一座忧郁和简陋的房子,一座幽灵般的房子,它是监狱的隐秘象征。也许我永远不想真的——即使身在其中也不想——从监狱中逃走。人活着,并不是要活在自由当中,而是要自由地活在一座监狱里。”

意大利作家莫拉维亚对马拉巴特的“被流放”各种“羡慕嫉妒恨”:

“(关押)是一个玩笑……马拉巴特可以穿着游泳衣,手里牵着他的灰狗,与他的朋友和女人在海滩上散步。”

二战爆发后,马拉巴特以意大利《晚邮报》战地记者的身份,奔波于欧洲东线和北线战场,写下了诸多战地报道。后来,著名记者奥莉娅娜·法拉奇曾经表示自己的职业偶像就是马拉巴特。

对马拉巴特写的战地报道,米兰·昆德拉在随笔集《相遇》中写道:

“(他)能自由地跑遍纳粹占领的欧洲,像个无人能识破的间谍。政治世界向他这个艺文沙龙耀眼的常客敞开大门,在《完蛋》里头,他报导他和一些大人物的对话;他在芬兰蒸汽浴室里遇到的赤身裸体的盖世太保头目希姆莱;还有克罗地亚的独裁领袖;此外,穿插着他观察一般人现实生活的社会新闻报导(在德国、乌克兰、塞尔维亚、克罗地亚、波兰、罗马尼亚、芬兰)。

“这些见证文字的性质独特,令人惊讶,没有任何历史学者曾经如此仰仗他们在二次世界大战中拥有的经验,从来没有人让这些政客的话在他们的书里如此长篇铺陈。

“《完蛋》的舞台上经常出现一些真实的历史人物,这造成一种模糊暧昧的感觉:如何理解这些段落?当作一个以见证之诚实精确而自豪的记者所写的报告?还是当作一个想以诗人的自由将自己对于这些历史人物的观点带进来的作者的狂想?”

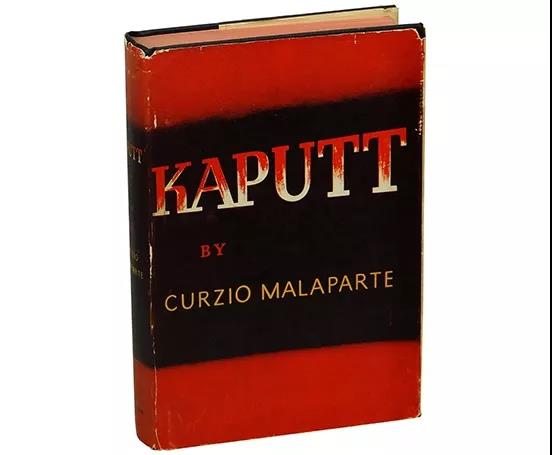

米兰·昆德拉提到的《完蛋》,就是让马拉巴特名扬四海的两部代表作之一,另一部是《皮》。

1941 年德国入侵苏联,东线战场如火如荼。此时,马拉巴特在一家乌克兰的农舍里开始写小说《完蛋》。战事不断进行,他所写下的报道文章经常让意大利和德国的法西斯政府感到不满。频频受到威胁迫害的马拉巴特,将小说手稿缝在军服夹层、皮袄的缝隙甚至藏在靴子底部,辗转苏联、波兰、芬兰等地。期间手稿还曾被一分为三,由同事和友人帮忙带回意大利。

1943 年墨索里尼政府倒台,他携带最后一部分手稿回到意大利。

由于在担任记者期间写的报道触怒了不少人,马拉巴特一回到祖国就被关押。之后在各方斡旋下终于获释,并在卡普里岛的家中完成了整部小说,于 1944 年出版。

二战结束后,马拉巴特立刻开始了另一部小说《皮》的创作,并于 1949 年出版。小说以二战时期盟军在西西里登陆,解放意大利为背景,记述了主人公作为盟军联络官在那不勒斯的所见所闻。

“那不勒斯的‘瘟疫’是在一九四三年十月一日爆发的,正是盟军部队以解放者的身份开进这座不幸的城市的日子。一九四三年十月一日是那不勒斯历史上一个值得纪念的日子,因为它标志着意大利和欧洲开始摆脱忧虑和耻辱,摆脱奴役与战争的痛苦。正是在那一天,这场可怕的瘟疫爆发了,而且从这座城市逐渐蔓延到整个意大利和整个欧洲。”

在《皮》里,战争还没结束,但是结局已确定。炸弹依然掉落,但是这次掉落在另一个欧洲。昨天,人们不会问谁是刽子手,谁是被害者。现在,善与恶一下子蒙起了脸,人们对于新世界还认识不清,感到陌生,感到迷惑。说故事的人只确信一件事:他确定自己什么都不确定。

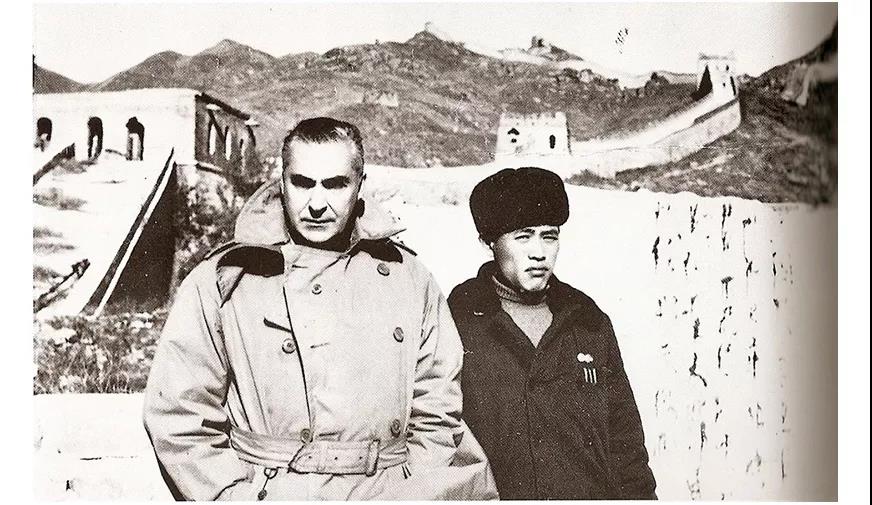

从 1950 年代开始,马拉巴特的政治倾向开始转向共产主义,并且加入了意大利共产党。1956 年,他应邀先后访问了苏联和中国。他是朝鲜战争之后,西方第一位采访毛泽东的记者。

在北京,马拉巴特出席了纪念鲁迅逝世 20 周年的活动。据《人民日报》报道,他参观完鲁迅纪念馆之后,“在纪念册上写道:‘参观后我心中非常激动(混乱)。我对自己以前的工作感到不满’。写好之后又对陪同去的人申述他对鲁迅的敬仰,认为鲁迅一生是为人民而工作,每一篇作品都有深刻的意义。许多别的作家只求文字美,而内容毫无意义。自己过去虽写了些较有意义的作品,但和鲁迅的作品相比则差的远。他又说,对鲁迅爱护青年的精神也很感动。”

在之后访问重庆期间,他突然病倒,被诊断为肺癌晚期,转入北京协和医院接受治疗。经过中国医护人员的全力救治,勉强启程回国。

1957 年 7 月 19 日,马拉巴特病逝于罗马一家医院。中国的《人民日报》对马拉巴特的去世做了专门报道。

这里要补充一段关于马拉巴特别墅的八卦。作家留下过一份遗嘱,要把卡普里岛的网红别墅送给中国作家协会,以表达他对中国人民的谢意。可惜的是,中意两国直到 1970 年 11 月 6 日才正式建交,那时遗嘱已经失效,没能履行。直到今天,这份遗嘱依然保存在他的故乡普拉托市一家档案馆里。

1983 年,意大利设立了库尔齐奥·马拉巴特国际文学奖,这个奖被称为“意大利的诺贝尔文学奖”。获得 1983 年首届库尔齐奥·马拉巴特国际文学奖的作家,是《发条橙》的作者、英国作家安东尼·伯吉斯。作家索尔·贝娄、苏珊·桑塔格、纳丁·戈迪默、约翰·勒卡雷、朱利安·巴恩斯,以及近年来以《我的奋斗》系列而为国内读者所熟悉的挪威作家卡尔·奥韦·克瑙斯高等都曾获得过这个奖项。

附——

米兰·昆德拉谈《皮》(节选)

文中马拉帕尔泰即马拉巴特,标题为编辑拟。

《皮》与小说的现代性与新欧洲

《皮》的形式令人震撼之处就在这里:小说的写作没有以任何“故事”、任何情节的因果连续性作为基础。小说里的现在取决于它的起始线(一九四三年十月,美军抵达那不勒斯)和它的终点线(一九四四年夏天)。在这两条线之间,盟军从那不勒斯往亚平宁山脉进军。一切发生在这段时间的事都有某种特别的混杂(地点、时间、情境、回忆、人物)。我要强调,这种在小说历史上前所未有的混杂,丝毫未减作品的统一性,同样的气息流过全书十二章,形成以相同氛围、相同主题、相同人物、相同画面、相同隐喻、相同老调构成的唯一世界。

同样的背景:那不勒斯:小说在此启航,小说在此结束,对此地的回忆无所不在。月亮:它高挂在这本书的所有风景之上,在乌克兰,它照耀着钉在树上十字架上的犹太人;它挂在乞丐群居的郊区上空,“和一朵玫瑰一样,让天空充满香气宛如花园”;“它令人心醉神迷,它在神奇的远方”,它的光芒撒在蒂沃利的山峦上;“硕大、血腥、令人作呕”,它望着死尸遍野的一处战场。字词化为老调:瘟疫:它在美军抵达的同一天出现在那不勒斯,仿佛解放者带来这件礼物送给被解放者。后来,瘟疫变成一个隐喻,大批的告密事件像最可怕的流行病蔓延开来。或者,就在开头,旗帜:在国王的命令下,意大利人“英勇地”把旗帜丢到烂泥里,后来又把它扶起来当作新的旗帜,后来又把它扔掉,又把它拾起,亵渎地大笑着;到了这本书要结束的时候,仿佛响应着开头的场景,一具死尸被坦克辗过,扁平地舞动起来,“像一面旗帜”……

当一个还算稳定的社会以还算缓慢的脚步前进时,人为了让自己有别于同类(相似得让人悲伤的同类),会非常注意自己细小的心理特殊性,只有这些特殊性能让他得以欣赏自己渴望别人无从模仿的个人性,因而带来快乐。可是第一次世界大战,这巨大而荒谬的杀戮,在欧洲开启了一个新时代,从此专横而贪婪的历史突然出现在人的面前,并且压倒了人。从此以后,人被限定的最重要因素在外面。我要强调,要理解这些来自外部的冲击加上人的反应与行动方式所造成的一切后果,比起隐藏在无意识深处的私密伤口,并没有比较不惊人、不令人迷惑、不困难,对一个小说家来说,也不会比较不吸引人。而且只有他,能够捕捉别人无法捕捉的这个变动——时代带给人类生存的这个变动,所以他会给直到当时依然流行的小说形式带来一些破坏,也是理所当然的。

在十九世纪,这种事是理所当然的:小说里发生的一切,都必须是仿真的。在二十世纪,这个命令失去了强制力;从卡夫卡以降,直到卡彭铁尔或加西亚·马尔克斯,小说家们对于反仿真的诗意的感受越来越强。马拉帕尔泰(他既不是卡夫卡的仰慕者,也不知道卡彭铁尔和加西亚·马尔克斯)也受到同样的诱惑。

再一次,我想起这个场景,夜色刚刚变黑,马拉帕尔泰骑马经过两排树下,他听到头上有说话的声音,随着月亮慢慢升起,他终于明白,那是一些犹太人被钉在十字架上……这是真的吗?还是幻觉?不论是幻是真,都令人难忘。我想到卡彭铁尔,一九二〇年代,在巴黎,他曾经和超现实主义者共享他们对于充满谵妄的想象力的热情,他参与他们对于“神奇事物”的征战,但是二十年后,在委内瑞拉的加拉加斯,他的心底却产生了怀疑。从前令他着迷的东西,如今看来却像“诗的老套陈规”,像“魔术师的戏法”;他背离巴黎的超现实主义并不是为了回到旧的写实主义,而是因为他认为自己找到了另一种更真实、扎根于现实的“神奇事物”,那是拉丁美洲的现实,在那里,一切事物的气味都不像真的。我想象马拉帕尔泰也经历了一些相同的事,他也喜爱过超现实主义者(在他创办于一九三七年的期刊里,他刊登了他翻译的艾吕雅和阿拉贡),这并没有引导他跟随他们的脚步,但是或许让他对于变得疯狂的现实的幽暗之美更为敏感,这样的现实里充满了“一把雨伞和一台缝纫机”的奇特相遇。

新欧洲,从第二次世界大战走出来,《皮》如实捕捉了它真真切切的面貌;也就是说,《皮》的目光并未受到后见之明的修正,这目光藉由新欧洲诞生那一刻的崭新,让人看到新欧洲令人目眩神迷。我心里浮现了尼采的想法:正是在发生的那一刻,一个现象会显现出它的本质。

没有任何一个欧洲国家(从大西洋到波罗的海的国家)是藉由自己的力量获得自由的。解放者占领了欧洲,事情的改变一下子就清楚了。昨日还(非常自然,非常天真地)将自己的历史、文化视为全世界模范的欧洲,此刻已感受到自己的卑微。马拉帕尔泰看到新欧洲,他动笔描述,他无意预言欧洲政治的未来。让他深深着迷的,是作为欧洲人的新方式,是感觉自己是欧洲人的新方式。在《皮》里,这种新的存在方式从当时出现在意大利的诸多美国人的画像里浮现,这些画像简短、扼要,而且经常是滑稽的。

《皮》里的情节很短,但是人类无限长的历史在其中时时呈现。美军——最现代的军队——由古老的城邦那不勒斯进入欧洲。一场超级现代的战争的残酷,在极其古旧的残酷的深处背景前上演。这个已经如此彻底改变的世界同时也让人看见,什么是令人悲伤、不会改变的,什么是不会改变的人性。

战争即将终结的时刻启示着一个真理,一个平庸却又根本,永恒却又被遗忘的真理:面对活人,死者在数量上拥有压倒性的优势,不是只算战争结束后的死者,而是每一个时代的每一个死者,过去的死者,未来的死者;他们确知自己的优势,他们嘲笑我们,嘲笑我们生活的这个时间小岛,嘲笑新欧洲这块渺小的时间,他们让我们明白这一切的微不足道,转瞬即逝……

内容综合自上海译文出版社公众号

编辑:柳青

责任编辑:柳青