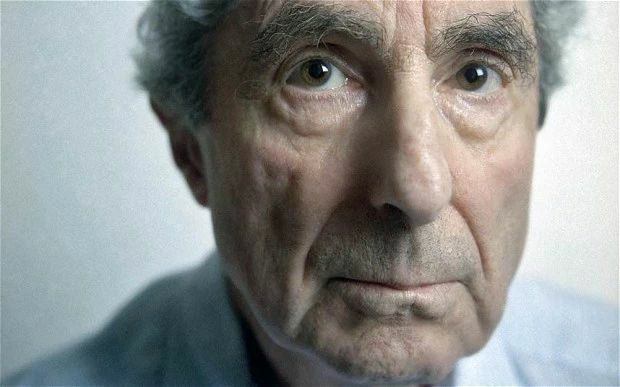

有“美国文学神话”之称的著名作家菲利普·罗斯,叱咤文坛半个世纪,几乎拿遍了所有重磅的欧美文学大奖,诺奖呼声也一直颇高。早在去年5月罗斯去世前,上海译文出版社已拿下菲利普·罗斯全部作品版权,包括长篇、中篇、访谈录等31部作品。今年《菲利普·罗斯全集》中译本先推出了8种,包括“祖克曼系列”(《鬼作家》《被释放的祖克曼》《解剖课》《布拉格狂欢》《退场的鬼魂》)和“凯普什系列”(《乳房》《欲望教授》《垂死的肉身》),译者阵容强大,囊括董乐山、郭国良、姜向明等翻译家。

“写小说并不是一条通往力量的道路。对于普通读者来说,小说只是让读者有些东西可以读。最好的情况是作家改变了读者的阅读方式——阅读小说是一种深层的独一无二的快乐,它是一种让参与者全情投入的神秘的人类活动,不需要任何附加的理由。”菲利普·罗斯曾这样剖析创作心路。

罗斯是非常本土化的作家,他的小说探讨了美国困境,但个人风格比厄普代克更极端强烈,阅读他的作品,能够对美国当代社会有较深入的了解。罗斯一生的创作,大致可分三个阶段——第一阶段从1959年到1969年,处于现实主义阶段。这10年中主要的作品有《再见吧,哥伦布》《放任》《当她顺利的时候》和《波特诺的主诉》。第二阶段为整个1970年代,以模仿现代主义风格为主。这10年中的代表作品有《我们这一伙》《乳房》《我作为男人的一生》以及1977年出版的《情欲教授》等。第三阶段从1979年开始,以《鬼作家》为转折,走向了后现代主义实验写作的阶段,风格更趋多样,甚至打破常规,杂揉各派,自出机杼。

他的作品中既具有犹太人特点的孝顺父母和关怀家庭的温柔描写,也充满对背叛家庭和族裔的叛逆书写。整体基调是灰暗的,充满了发达工业社会里普通人的失望、彷徨和彻骨的凄凉。

罗斯很早就跻身美国一流作家行列,曾在1960和1995年两次夺得美国国家图书奖,1998年获普利策文学奖,2001年获卡夫卡文学奖,2007年获索尔·贝娄奖,2011年获布克国际文学奖。

罗斯生前获得了评论界几乎一致性的好评,哈罗德·布鲁姆赞美罗斯“祖克曼三部曲”几乎达到了悲喜剧中最高的美学境界。批评家欧文·豪说:“那些许多作家需要终其一生刻意追求的东西——独特的声音、稳妥的节奏、鲜明的主题——看来菲利普·罗斯立即全部把握了。”

2008年上映的美国文艺大片《挽歌》正是根据罗斯原著小说《垂死的肉身》改编,佩内洛普·克鲁兹、本·金斯利领衔主演一对“师生忘年恋”,又温柔又残酷,又不伦又纯洁。“身体所包含的人生故事和头脑一样多”,谁说不是呢?

<<<<书摘选读

文/菲利普·罗斯(摘自《布拉格狂欢》)

“您的小说,”他说,“绝对是我一生中最爱看的五六本书之一。”

“你一定要转达西索夫斯基先生,”我对他的同伴说,“他对我实在太过奖了。

“你对他实在太过奖了,”她告诉他。这是一个大约四十岁的女人,浅色眼珠,宽阔的颧骨,深色皮肤,梳着朴实的分头——一张因心烦意乱而显得有趣的脸。她静静地坐在我沙发的边沿上,太阳穴处有一根青筋凸起,看起来很危险。穿着一身黑衣服,就像哈姆雷特王子。她那条宛如丧服的黑色天鹅绒裙子在臀部的位置有相当严重的磨损。她擦着气味浓烈的香水,丝袜抽丝了,神经几近崩溃。

男人显得年轻一些,也许比她小十岁:身板厚实,个子矮小结实,鼻子狭小,却有一张宽阔的脸,看上去像个拳击手,拥有让人害怕的能力。我能看到他放低眉毛,破门而入的样子。但他那头略长的头发却让他看上去十分英俊,厚重光滑的头发,发色几乎像东方人一样深沉、发亮。他穿着一套灰色的西装,衣服的材质有些微微发亮,上衣在腋下的开口很高,因此肩膀部位有些皱褶。裤子紧紧贴着强壮得不成比例的下半身——就像一个穿着长裤的足球运动员。他脚上那双尖尖的白色皮鞋需要好好修理一下;他的白色衬衫显然已经穿旧,最上面的纽扣没有系上。看上去有点像浪荡子,有点像匪徒,又有点像特权在握的翩翩少年。那位女士的英文带有浓重的口音,可是西索夫斯基的英文听上去只是略有瑕疵,并且他说话的态度相当自信——元音发得犹如优雅的牛津大学生一样,只是略有些古怪——偶尔的几个句法错误在我听来却透露着一丝狡猾的意味,像是一场讽刺的游戏,用来提醒他的美国主人自己毕竟只是个难民,初来乍到没多久,却已能如此流利迷人地掌握当地的语言。尽管表面上他对我十分尊重,我却认定他是一个强硬的人,一匹因愤怒而获得力量的种马。

“让他跟我谈谈他的书,”我对她说。“书名叫什么?”

但他仍然继续谈论我的作品。“你的作品是我从罗马来到加拿大以后买的第一本书。我听说这本书出版后在美国激起了一些人的愤慨。在你善意地答应接见我之后,我特意去了趟图书馆,想看看美国人到底是如何看待你的作品的。这个问题让我感到很有兴趣,因为我的作品在捷克也被人们痛骂。”

“是怎样的痛骂?”

“拜托了,”他说,“我不希望比较我们两人的作品。你的作品是天才之作,而我的则一无是处。我研究卡夫卡的时候,发现其作品的命运根本就在卡夫卡研究专家们的手中,这让我觉得比他作品中约瑟夫•K的命运更荒诞可笑。我觉得你也蒙受了相同的不公。这种中伤和诽谤让人以为其中的荒谬属于你的作品,就像卡夫卡研究者们的愚蠢属于卡夫卡一样。甚至就像我写的那小破书被禁,也会造成类似的特点一样,完全不是我的本意。”

“为什么会被禁呢,你的作品?”

“你身上所必须背负的愚蠢远重于禁令。”

“不对。”

“恐怕就是这么回事,亲爱的大师。你开始贬低自己职业的意义。你开始相信没有什么文学文化是重要的。你的立场存在感在明显地减弱。这真是令人遗憾,因为事实上,你写了一部杰作。”

编辑:许旸

责任编辑:柳青

*文汇独家稿件,转载请注明出处。| 出版方供图