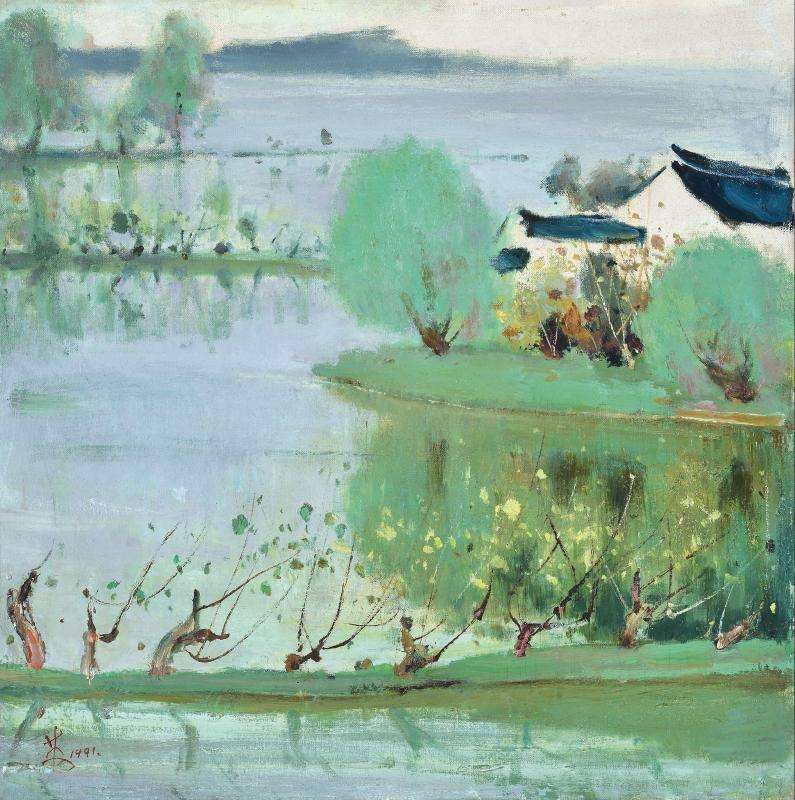

陈逸飞所作江南水乡

作为中国东南核心的“江南”,是历代文人学者不断构想的、时空界限难以固定的历史文化区域,所以称“文化江南”。如果说“文化”是历史的投影,那“文化江南”的地缘结构及其历史变迁,就决定了“江南文化”内涵与外延的发展变化。虽然“文化江南”可判为大、中和小等不同范围类型,但实质上都是江南地缘结构演变之一体多相。

“地缘”是由地理位置联系而形成的系列关系。“地缘关系”是指以地理位置为纽带而形成的、一定地理范围内共同生活、活动、交往而产生的区域社会关系。“地缘结构”是建立在地缘关系要素之上的,既具有时代共性又具有地域个性的多维区域空间结构的功能有机体。明清以来,建立在地缘关系要素变化之上的江南地缘结构之变化,体现为多维区域空间结构的现代转型。特别是明代中期以后,随着国内社会经济发展和西方殖民势力兴起来华,东南中国与西北中国的战略格局发生根本变化,江南区域的地缘结构也相应发生较大变化。东南中国由“后院”变成“前庭”,江南地缘要素发生变化,形成现代江南的性质特征,是今天划分江南历史地理范围的基本依据。以下试分析“江南”在明清以来的地缘生态结构、地缘政治结构、地缘经济结构和地缘文化结构的转型情况。

一、江南地缘生态结构之转型

作为空间结构中海陆复合的时空压缩体,“江南”在生态环境方面自古就有“三江五湖”之称。“三江”一语出自《尚书》和《周礼》等历史典籍。《尚书?禹贡》曰:“淮海惟扬州,彭蠡既豬,阳鸟攸居,三江既入,震泽厎定。”“三江”方位,历代学者多有异说,其中“北江、中江、南江”说最有代表性,该说源自班固《汉书?地理志》,经《水经注》等补充完善,简称“汉志三江”。

其中,“古北江”即今长江下游扬子江,“古中江”即古胥溪运河今芜申运河,“古南江”即今新安江到钱塘江。“汉志三江”水系在历朝历代都有很大的变化,构成了“三江江南”的生态环境基础。今皖南、苏南、浙江与上海水系相连,均属古代“三江”范围之内。其中有关“古中江”方位及变迁争议较多。《禹贡·导江》说“东为中江入海”。古中江上游青弋江、水阳江两流域与中游太湖流域水系相连贯通,两流域之间有一沟通太湖和古丹阳湖的胥溪运河,其关键河段在高淳东坝和下坝之间的分水岭处,自春秋至唐代一直通航,至唐末水利失修、航运不畅。明太祖定都南京,重开胥溪。嘉靖三十五年倭寇入侵,商旅皆由东坝往来,遂自坝东十里增筑“下坝”,东坝则称“上坝”。胥溪因此被截为三段,东坝以西称“上河”,下坝以东称“下河”,两坝之间则称“中河”。从此胥溪运河分成梯级,坝与坝之间分节通航。

到明清时期,长江下游各大自然水系,经过众多的水利工程建设,形成了水网密布的江南鱼米之乡,是江南生态地缘结构近现代转型的重要表现。相比其他区域,“三江江南”最大的生态特征是因水而成,其自然生态结构首先体现为长江下游江、河、湖、海航运及水利灌溉联成一体,使长江下游三江五湖成为一个基本可控的流动循环系统。可见明清以来“三江江南”与“《禹贡》扬州”、“《汉志》三江”、“魏晋江东”和“唐宋江左”等一脉相承,中江太湖流域成为江、河、湖、海水系循环的中心。所谓皖江漫漫,越水滔滔,吴波漾漾,正是长期以来皖南、苏南、浙江分散水系逐步融成一体的新生态景观,人化自然与自然人化有机互动,江南区域社会经济文化皆因此得以持续发展。

二、江南地缘政治结构之转型

从地缘政治上看,到明清时期,江南战略地位发生了很大变化,影响了江南地缘政治的战略大调整。明代长江下游,沿三江水道设置系列军事重镇,构成国家东南战略枢纽。邹逸麟教授《谈历史上“江南”地域概念的政治含义》一文,专论江南地区历代政治地位变迁,重点讨论明清“高度中央集权体制下的江南”及其国际枢纽地位的形成。如果将明清中国比作一个“孤岛”,其“心脏”就是江南,它的空间形态虽在中国,但它的政治、经济、文化要素早已开始国际化和全球化,并通过空间层级互动与北方京畿宫廷联为一体。公元16世纪初,葡萄牙人、西班牙人、荷兰人相继来到中国。1553年葡萄牙占据澳门,其后,西班牙、荷兰和英国殖民势力相继东来。19世纪中后期,清朝东南海疆、西北边疆同时危机,引发了清廷内部海防与塞防之争。

随着海上侵略势力到来和东南海防的日益重要,国家战略重心也向东南转移。乾隆《江南通志》认为,如果以南京为江南之首脑,苏州、松江、常州、镇江、嘉兴、湖州、杭州、严州八府则是江南之“腹心”,安庆、池州、徽州、太平、宁国、广德等皖南府州为江南之“脊背”,浙江绍、宁、温、台、处、金、瞿七府则为江南之“尻脊外蔽”。明嘉靖年间,编绘《筹海图编》的郑若曾又编绘《长江防御图》与《太湖防御图》,其《江南经略》中绘制46幅《江防图》和29幅《湖防图》,都是明代江南江河湖泊海防战备图。海防地位日益提升,促使中国地缘战略发生整体转型。

综观明清西北边防与东南海防关系史,联动互动发生多重变化。核心是“前庭”与“后院”位置颠倒,即明清东南沿海由“后院”变为“前庭”和“门户”;其次是陆权与海权关系变化,郑和下西洋、皇明筹海、海权时代开启;三是国家守成与开拓关系变化,表现为“洋防”变“岸防”,战略防守代替了战略出击。明代“防入”一变为清代“防出”,最后必致“塞防”与“海防”之争。从地缘政治的角度看,边防塞防的根本问题是确保陆权,海防的根本问题是发展海权,一旦边防危机与海防危机同时爆发,国家战略资源的有限性使其不能二者兼顾,如何正确处理确保陆权与发展海权的战略关系就成为难中之难。

三、江南地缘经济结构之转型

从地缘经济上看,自明中期“银禁”、“海禁”、“边禁”等三禁开放后,江南社会经济开始正式步入全球化与市场化轨道,中国社会早期近代转型的经济基础在江南区域形成,表现为明清江南资本主义萌芽出现并缓慢增长,江南社会经济结构率先松动与缓慢转变。在此基础上,江南工商业进一步发展,率先步入早期工业化时代。全国各大商帮形成,纷纷云集江南市场。“江南的地域环境为商帮搭建了平台,而商帮更造就了繁华的江南”。及至清代,正如冀朝鼎先生《中国历史上基本的经济区和水利事业的发展》书中所说,由于海禁开放和世界贸易,中国东南沿海地区受到西方工业主义的影响而发生了巨大变化。随着铁路修建、工商业发展,起到列强经济与政治行动基地作用的东南商埠,就成了强有力的经济与政治重心,甚至每一港口都控制着一个主要区域。新区域地理轮廓上与老区域一致,“但经济基础、区划涵义以及区域范围则与老区域大不相同”。

这种“不同”的现象早在明代已露端倪。郑和下西洋出海之港,“九夷百番进贡方物,道途相属,方舟大船,次第来泊”。从明代“银禁”“边禁”与“海禁”三禁开放后,江南市场迅速扩大,对外贸易港口日益增多。随着中外商品流通的不断扩大,明清江南白银流通迅速增加,进入了长达四百多年的“白银时代”。西方商人将美洲白银航运到亚洲,通过马尼拉等东南亚贸易中心和澳门、广州等港口交换江南货物,使白银大量流入江南地区。江南市场与国际市场联系因此空前加强,形成了以江南为中心的东亚市场圈,被学者称为“中国的心房”和“东亚的心房”。

“江南名郡数苏杭”。 明代大学士徐有贞说苏州号“天下三甲”,即郡甲天下之郡,才甲天下之才,学甲天下之学。至少在明代中后期,江南百工技艺及其时尚产业产品中,“苏”字品牌取代传统的“吴”字品牌而与“京”字牌产品竞相媲美。“苏造”、“苏工”、“苏作”、“苏样”、“苏式”、“苏意”、“苏派”、“苏铸”、“苏绣”、“苏画”、“苏裱”、“苏宴”、“苏钟”、“苏灯”等带“苏”字头品牌;与已有的 “吴戈”、“吴甲”、“吴剑”、“吴钩”、“吴器”、“吴装”、“吴冠”、“吴锦”、“吴綾”、“吴娟”、“吴笺”、“吴扇”、“吴帻”等带“吴”字头品牌竞相流行,工艺技术和质量标准引领时代潮流。正如张翰《松窗梦语》所云:“自昔吴俗习奢华,乐奇异,人情皆观赴焉。吴制服而华,以为非是弗文也;吴制器而美,以为非是弗珍也。四方重吴服,而吴益工于服;四方贵吴器,而吴益工于器。”

苏天赐所作《江南四月》

四、江南地缘文化结构之转型

“地缘文化”是指局部地理环境引起的社会、文化差异与因缘和合之关系。“文化江南”的立论前提虽是地缘文化结构的抽象空间,但其空间结构及其区域文化内在规律和模型则形成具体点、线、面加以支撑。所谓江南胜景,鱼米之乡,佳丽之地,三秋桂子,十里荷花,遍地绮罗,盈耳丝竹,千百年来使人神驰梦想;粉墙黛瓦、砖雕门楼、水巷人家、亭廊楼台、小桥流水,烟雨缠绵,风情难解,无不深深镌刻成为景观。天道与人文在这里奇迹般交汇成明媚灵秀的山水长卷,构成江南地缘文化结构的核心和灵魂。

首先,“江南文化”是古代吴文化、楚文化和越文化的重叠与融合。地缘文化学首先探讨区域文化内涵特征及其发展规律。江南区域地缘文化包涵着古代吴、楚、越三大分支文化内涵。三楚、三吴与百越文化彼此重叠,在三江江南融合成一体,形成“楚辞”“越韵”唱“吴歌”的历史旋律。一方面江南文化内部分为吴文化、越文化和徽文化几个分支,另一方面“皖韵徽风”、“越韵浙风”和“吴韵苏风”又共同构成了“江南文化”与“文化江南”的历史底蕴。

其次,文化地理学从地理角度研究区域文化,着重研究文化传统是怎样影响人们生活空间的演化。由于人们在社会生活中的感受与理解不同,加上环境、物质要素、生产方式和社会习俗等方面的区域差异,文化要素必然会表现出种种不同阶层不同区域的类型和个性,这就是区域文化发展的多样性与统一性特征。表现在文学艺术及科学技术方面,出现江南大区域内不同区间文化彼此竞争与融合,流派纷呈。特别是江南各地学术发展,出现新安理学、吴中实学、桐城文学、浙东史学、皖吴经学以及太谷学派、泰州学派等争奇斗艳,是江南区域文化一体多元的主要景观。所以文化江南的时空界限,往往不限于近代江南的地理范围,而早已成为风景秀美、气候温暖、安定富庶、文教兴盛的地域代号,甚至有“塞上江南”和“塞外江南”的雅名美称。

再次,如果说语言是文化的核心要素,那么吴方言就可以是江南文化的核心标志,以此划定标准和方法来确定文化江南的地理范围,已经获得越来越多的学术认同。若以“吴语区”作为文化江南的范围界定,又有狭义吴语区和广义吴语区之别。狭义的吴语区通常以苏州话为代表,因为苏州话因声音委婉动听,有“吴侬软语”的美称,主要通行于吴中地区。广义的吴语区主要指中国江苏南部、上海、浙江大部分地区、江西东北部、安徽南部、和福建西北角,以及这些地区迁出的吴语移民区。

“三江江南”这种地理空间尺度上吴、楚、越相互融合,彼此之间相互依赖相互影响,形成各种复杂的互动关系,构成了现代江南地缘结构的丰富内容。说明“文化江南”与“江南文化”,既是长期的地缘结构变化的结果,也是古代吴文化、楚文化和越文化的现代圆融。

由此可见,通过地缘结构转型看江南空间结构及其内容特点之变化,不仅透视了三江江南率先开启社会经济现代转型的地域特征,而且也显示了中国经济重心南移以来,由于政治重心与经济重心的分离,江南的国家基石地位也在日益提高,充分说明地理环境是影响区域发展的最基本和最持久的因素。

作者:余同元(苏州大学教授)

编辑:范昕

责任编辑:邢晓芳

图片除注明外均来自视觉中国

*文汇独家稿件,转载请注明出处。