淮海中路夜景

一

上个世纪的后半叶,我在上海西区的五原路住了三十多年,对附近的街景挺熟悉。从五原路出去,走常熟路,几分钟工夫,就到了大名鼎鼎的淮海中路。沿淮海中路往东,走过幽静的华亭路,会看到几幢二三层楼的法式建筑,楼前有美丽的小花园,比起附近大型的公寓建筑,例如常熟路转角处的白墙大楼,是别样的风景,也是我少年时代经常玩耍的区域。再往东面走走,便看到沿街一长排仿欧洲风貌的建筑,墙面上,镶嵌着狭窄的阳台,用铁铸的栏杆围起,仅有半米来宽,那是它们区别于中式风格的标配。

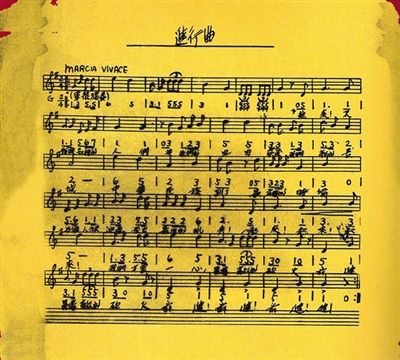

从小学一年级开始,我就住在那一带。那时,学业不紧张,放学后常有闲逛的机会。作为学生,每天早上需参加升旗仪式,必然列队高唱雄壮的国歌。老师告诉我们,国歌的前身,是诞生于抗日战争时期的《义勇军进行曲》。不过,老师们没有说及,我也压根儿没有想到,那让人热血沸腾的战斗旋律,那些洋溢着悲壮激情的音符,最早,竟是孕育在我经常玩耍的地方,在那些老旧的欧式建筑之中,在某幢不招眼的房屋的三楼,在一间沉默的斗室的窗台下。

位于淮海中路1258号3楼的聂耳旧居

时间,似乎非常非常遥远了。那是前仆后继的严酷岁月,那时候,淮海中路叫另外的名称——霞飞路。1931年,日本军阀在中国东北挑起九一八事变之后,上海的形势日益紧张。租界内外,气焰嚣张的侵略者不断挑衅,高高扬起血淋林的军刀;蒋介石当局奉行“不抵抗主义”,镇压民间的抗日活动,夜以继日,押送爱国人士的警车,凄厉地呼啸着掠过大街小巷。1258号3楼,聂耳临时租住的亭子间,难以安顿年轻人悲愤的心---许多并肩战斗的同志已经被投入监狱。他的思维一步步清晰:“音乐和其他艺术一样,它是代替着大众在呼喊。”音乐家举起小提琴,彻夜不眠,一身热血,满腔怒火,战斗的音符,从心底喷涌而出;小提琴拉响激昂的旋律,吵得房东老太太,一位白俄女子无法入睡,恨不得将房客扫地出门。斯情斯景,与今日淮海中路的繁华和优雅,与大街上俊男靓女的丰采,好像是两个空间维度的故事,实在难以联系在一起想象。

记忆如此容易消逝吗!不,并非记忆消逝,或许是在和平幸福之中陶醉已久,漫不经心地淡忘了民族曾经陷入的苦难。

二

日月如梭。今天,当我寻访历史遗迹,顺淮海路溜达,在沿街的欧式建筑旁徘徊,我突然意识到,它们在此站立的时间,已然百年;青年聂耳活动于此,也是将近九十年以前的事情。

这是初夏的一个早晨。我到的时候,沿街一排底层的商铺,尚未开张。其间,1258号,寂静无声,底楼的店面,被银色的卷帘门挡住了,不识真容。二楼和三楼,也许是民居,狭窄的阳台上,晒着衣物。我想,彼时的聂耳,只是四处打零工的文艺青年,生活拮据,大约租不起朝南的正房。2009年,徐汇区区政府,在联排建筑的侧墙上,挂出“聂耳旧居”保护铭牌,文字中说明,聂耳曾居住在3楼。我从外观估摸这类建筑的结构,不由猜想,聂耳可能租了朝北的斗室。

我站在1258号楼下,长久伫立,似乎想倾听历史的回音。连续有大巴士从眼面前奔驰而过,隆隆的马达轰鸣之后,大街对面的景色显露出来,首先印入眼帘的,是地铁一号线的站台,醒目地标着“2”字,是常熟路站的2号进出口。在聂耳的时代,上海是没有地铁一说的,当时,最通晓世界状况的林语堂他们,才可能在纽约等地见识过地铁这种新式玩意。不过,我的思绪,没有停留于地铁口进出的人群,我突然感受到另外的心灵冲击。

2号口有斜背大提琴的男子走出,拐个弯离去。追随他的背影,我朝街对面的左侧望去,梧桐树遮挡了视线,看不分明男子的去向,不过,八九不离十,他是奔向不远处的建筑群,那里有闻名海内外的上海音乐学院。聂耳的年代,上海音乐学院的前身已经诞生,称为上海国立音乐学院。聂耳作为年轻的音乐人,从云南跑到上海,肯定有过跨入那学院深造之梦。可惜,他得为一日三餐奔忙,甚至经常饿肚子。进大学深造,终究只是穷孩子一个无法实现的美梦。不过,地下有知,聂耳未必沮丧。从1949年上海解放开始,执掌这所音乐学府的,是聂耳同时代的音乐人,甚至可以说是他的战友的贺绿汀。在聂耳谱写《义勇军进行曲》之后不久,1937年,贺绿汀创作了《游击队之歌》,这两首名曲,当时均广为传播,在烽火连天的战场,在大河上下,长城内外回荡,鼓舞着中国战士与侵略者浴血奋斗。新中国成立后,贺绿汀先生守护着上海音乐学院,达半个世纪,培育出一代又一代的音乐人才。上世纪九十年代,为了筹办上海音乐学院出版社,他曾招呼我去他府上,聆听老先生语重心长的教诲。青年聂耳的音乐之梦,未曾接受音乐学府深造的遗憾,由贺绿汀先生在培育无数后来人的事业中,完美地弥补了。

我慢慢收回视线,移过地铁2号口,再往大街对面的右侧瞧,我想起,那里有一处著名的小区“上方花园”。它名闻遐迩,不仅仅是因为拥有历史悠久的花园别墅,更重要的是,那里面居住过许多文化名人。此刻,我想起的是赵丹先生。我曾经访问过上方花园赵丹的家,那是上世纪七十年代的事情,当时,我们几个刚开始写作的年轻人,有事求教于赵丹的夫人黄宗英,幸运地走进了文化大师的家。回想起来,也是四十多年前的事了,那时,赵丹先生尚未仙逝。

赵丹先生只比聂耳小三岁,他们都是多才多艺的年轻人,在上海左翼文化运动中相遇,一见如故,很自然地产生兄弟般的情感。聂耳不仅仅是音乐方面的天才,还曾经参与过不少剧目的演出,心中一直渴望着在电影方面做一番事业。他和赵丹惺惺相惜,又同属左翼阵营,情感便越发深厚。可惜的是,聂耳走得太早,他们的友谊没法发展下去。他突然离世之际,伤痛不已的赵丹,肯定立志为纪念兄长聂耳做点什么。这个愿望,在中华人民共和国成立十周年之际,在1959年终于实现。赵丹主演的电影《聂耳》上演,获得巨大的成功。很多评论认为,赵丹饰演聂耳,简直是不二人选。是啊,他们情同手足,赵丹自然能够走进聂耳内心深处,把这个早逝的天才活龙活现地呈现给观众。

电影《聂耳》海报

聂耳的生命之花,灿烂却短暂。1930年,聂耳19岁,是个充满热情的青年学生,为躲避黑暗势力的迫害,从云南来到上海,在抗日大潮之中,逐步成为左翼文化战士。1933年,由田汉先生介绍,聂耳加入中国共产党。也就是从这一年开始,他的音乐创作天赋喷薄而出。1933年有《卖报歌》等,1934年有《毕业歌》、《开路先锋》等,1935年创作的数量和质量更达到惊人的地步,巅峰之作,就是《义勇军进行曲》。令人痛心的是,《义勇军进行曲》初稿刚完成,为躲避反动派的魔抓,他为避难奔赴日本,却不幸在海边游泳时去世,天才的生命戛然而止。

聂耳的早逝,是他的朋友们无法接受的惨痛。好在,聂耳身后,并不寂寞。他创作的大量歌曲,伴随着中国人的脚步,走向世界,特别是成为中华人民共和国国歌的《义勇军进行曲》,时时刻刻响彻在大地之上,苍穹之下。赵丹主演的电影《聂耳》,更让聂耳的音容笑貌,永远地活在亿万中国人民的心中。

三

1933年,聂耳加入中国共产党,是人生的重要转折。田汉是他的入党介绍人。聂耳从云南来到上海的几年,革命热情日益高涨,受田汉影响颇大。他们两人联手创作《义勇军进行曲》,绝非偶然。天作之合,缘于田汉对于年轻人的无比欣赏和扶持,也缘于聂耳对这位兄长和引路人的绝对信任和追随。

从聂耳的住处,到当年田汉在山海关路的寓所,估计有四五公里路,那时缺少合适的交通工具,走路的话,大约要一小时。不过,最大的麻烦,不是路程,而是当时笼罩上海的白色恐怖,是敌特对于革命者的围追抓捕。聂耳与田汉不可能经常见面,他们的联系,必须遵守地下工作者的严格纪律。也许,他们很长时间无法交换只言片语。他们在艺术方面的共同追求,常常不得不依赖于情感上的默契,靠心领神会来传递彼此的信息。《义勇军进行曲》的联手创作,站上中国音乐作品的巅峰,便是他们心有灵犀的真实写照。

位于山海关路274弄11号的田汉旧居

离开淮海中路聂耳旧居,我来到山海关路274弄,当年,田汉的寓所,应该是这片小区内的11号。我发现,山海关路、大田路、新闸路到南北高架的一大片区域,已经被简易的围墙圈起来,这里,正在进行大规模的改造。我兜了一圈,没有找到进入274弄的通道。幸好,顺山海关路驶来给工地运输物资的车辆,我赶紧跟上,趁工地保安尚未合拢大门的时机,我挤了进去。眼面前,是司空见惯的动迁场地,凌乱庞杂,现出大片高低不平的宅基。面对守卫者警惕的眼神,我一面为自己的冒失表示歉意,一面客气地向保安询问,田汉先生当年居住的11号楼,有没有拆?保安像是个有文化的人,他肯定地回答:“田汉住过的房子没有拆。”他转身,指指不远处几排墙砖剥落的老楼,又补充说:“应该就在那里。不过,现在没法进去看。”我明白他说的是实话,工地上十分脏乱,拆下的建筑垃圾等待搬运,从安全计,他也不会贸然地放我进去。

田汉

我谢过他,乖巧地退出了工地。这时,我看到大门旁边的简易围墙上,挂有几幅配着照片的文字,详细介绍周遭石库门区域的文化历史,其中一幅,特别介绍了田汉先生的人生故事,包括他居住在此地时写出电影《凤凰的再生》的梗概,他不幸被捕,他的战友们继续推进这部抗战影剧的创作,在征得他同意后,改名为《风云儿女》,《义勇军进行曲》,便是这部电影的主题歌。这些故事,我早就拜读过,并且知道有存疑处:新中国成立后,几位当事人回忆历史,由于时间隔得远了,关于田汉先生所创作的歌词,出现两个版本,一说在田汉被捕前,已经完成歌词文本,就写在剧本梗概的最后部分;另一说,田汉被捕后在监狱中完成歌词创作,托人带出来交给同志。挂在274弄改建工地围墙上的文本,采用的是后一个说法。我想,两种说法均无碍,时间略有差异,但均说清楚主要史实,是田汉先生为电影《风云儿女》创作了这首充满战斗激情的歌词。

四

在山海关路274弄改建工地的对面,是上海新建不久的科学文化设施,规模宏大的上海自然博物馆,是孩子们获取科学知识的殿堂,我曾经在散文《谁播种智慧》中为之热情讴歌。田汉先生他们所处的年代,“中华民族到了最危险的时候”,中国亿万民众的浴血奋斗,是为了不做侵略者的奴隶,那时候,孩子们能够在安静的教室中读书识字,已经是奢望,田汉先生能够为孩子们设想的,充其量是窗明几净的课堂,他不可能想到,有那么一天,在他的寓所附近,会涌现成为孩子们乐园的自然博物馆,那是达到世界先进水平的巨型建筑啊。何止是田汉先生所处的年代没法想象,直到上世纪九十年代初,上海浦东大开发之前,上海人均居住面积才几个平米,我们出国时看到发达国家的科普馆,看到外国的学生们在其中浸泡整日,除了惊叹不已,唯有暗自羡慕地叹息。

在这种联想的思绪中,我默默站立山海关路的街边。行人不多,有几位老头老太在自然博物馆前方留影;丝丝缕缕的阳光,穿过云层,从空中投下,有些儿炫目,我开始明白内心感悟到什么,自己在努力捕捉八十多年前战士的情感,理解了曾经把田汉聂耳他们链接起来的精神,那种不需言语解释,彼此心心相印,前赴后继投入殊死拼搏的巨大力量。

这次联手创作,他俩来不及有丁点沟通。田汉突然被捕,危险降临到左翼文化战士们的头上。聂耳没有退缩,继续做各种宣传抗日的工作。面对猖狂的日本侵略者,面对民族的生死存亡,个人安危,唯有置之度外。他听说了正在创作中的抗战电影,他跑去导演许幸之的家,在那里,他见到田汉先生写的电影梗概,还有准备改编为电影主题歌的诗句。聂耳激动起来,不由分说地请战,这首歌的曲,他来谱写。聂耳与田汉有过多次成功的合作,比如电影《桃李劫》的主题曲《毕业歌》,大家对他的才华有充分的信心。我想,聂耳的主动请战,不仅仅是出于对领路人田汉的深厚情谊,不仅仅是因为对电影内容和主题的热爱,更重要的,是被田汉先生那些石破天惊的诗句所征服,因诗句表现出来的悲壮的激情而共鸣:“用我们的血肉筑成新的长城”,“我们万众一心”,这些诗句,从田汉心底涌出,但它们同样属于聂耳火热的心,属于千千万万的抗日战士!

于是,聂耳抢下谱曲的任务,跑回租借的寓所,热血沸腾,为了给这些伟大的诗句谱写最优秀的旋律,从黑夜到黎明,不知疲倦地拉琴哼唱,吵得房东老太恨不得马上撵走他。

五

田汉、聂耳不是孤独的战士,支撑他们的,中国共产党领导的强大的左翼文化运动的架构。

约请田汉创作剧本的,是一家名叫“电通”的公司,它是左翼文化运动进入电影业的突击部队。田汉突然被捕,似乎打乱了原先的部署,主事者们迅速调整力量,重新集结队伍。司徒慧敏、孙师毅和导演许幸之这些经验丰富的文化人物,先后投入电影的创作过程,最关键的一步,是夏衍先生亲自接手田汉的构思,把电影梗概细化完善,形成了最后的电影剧本。在夏衍他们的心中,主题歌最合适的谱曲者,应该是多次与田汉合作的聂耳。可以说,是聂耳自个抢下了谱曲的任务,也可以说,是夏衍等长者,用适当的方式,激励年轻人主动投入了战斗。

当时的形势,瞬息万变。田汉被捕不久,聂耳刚刚写出初稿,情报显示,敌特也要对聂耳下手。组织上急忙安排聂耳转移,去日本避难,因此,聂耳最终改定这首抗日战歌,是在日本的土地上,并迅速将定稿送回国内。

电影《风云儿女》,正是在波涛汹涌之中,冲破千难万险,完成了最后的摄制。

电影《风云儿女》海报

《风云儿女》首映的宣传,也是《义勇军进行曲》推向大众的强大攻势。新电影在金城大戏院首映,观众们除了被电影内容深深打动,也为雄壮的《义勇军进行曲》凛然涕泪。歌曲不胫而走,电台纷纷录音播放,学唱者遍布大街小巷,最后,终于走进各路抗日英豪的队伍,成为战士们奋勇杀敌的吼声。

六

我们,无比怀念国歌的创造者。

摄制电影《风云儿女》的电通公司,在杨浦区的荆州路有旧址,那一带,数年前建起了气势宏大的“国歌纪念广场”和史料丰富的“国歌展示馆”;黄浦区的黄浦剧场,前身是金城大戏院,是《风云儿女》的首映地,也是《义勇军进行曲 》的首播处,理所当然的纪念点;加上前面记叙的静安区的田汉旧居和徐汇区的聂耳旧居,四个区的国歌诞生纪念点,跨越上海广阔的区域,描绘了深深的红色轨迹,向我们讲述难忘的历史。

电通公司位于荆州路的旧址

建国初期,讨论《义勇军进行曲》代国歌的时候,有人提出,解放了,中国人民已经站起来,“中华民族到了最危险的时候”,这样的语句是否需要修改。毛泽东主席和周恩来总理深思熟虑,都认为不要改。周总理曾经解释保留原词的道理,他说,因为我们面前还有帝国主义反动派,我们要居安思危,安不忘危。

今天,当我们面对高高升起五星红旗,唱响庄严的国歌,感受到做一个中国人的骄傲和责任,不由回想起第一代领导人高屋建瓴的告诫。中华民族复兴的潮流不可阻挡,任何企图祸害我们的图谋绝不会得逞。

聂耳和田汉,敲响的鼓点,吼出的誓言,始终回荡在九百六十万平方公里的土地上,永远与我们同行!

国歌展示馆

作者:孙颙(作者为知名作家。文章收录在《暗夜里的星星之火》,上海人民出版社)

图片:搜狐网 泛储新闻网

编辑:陆纾文

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。