上海解放初,狄家出让古画《秋林牧童图》,陈佩秋赶去狄家看画,程十发当时也看过这幅画,但被陈佩秋捷足先登,把这幅画收了下来。1984年,知名鉴定家、书画家傅申曾到上海见到此作,“开轴即呼南宋”,陈佩秋将此事记录于画作旁的题跋上——这是陈佩秋之子谢定伟透露的一段关于母亲的收藏往事。

近日,一则《高花阁鉴存——谢稚柳陈佩秋伉俪纪念专辑》将现身中国嘉德秋拍的消息引发业界广泛关注。日前,十余位专家学者围绕这一专辑和谢稚柳、陈佩秋夫妇的鉴藏佳话,在沪展开学术研讨。

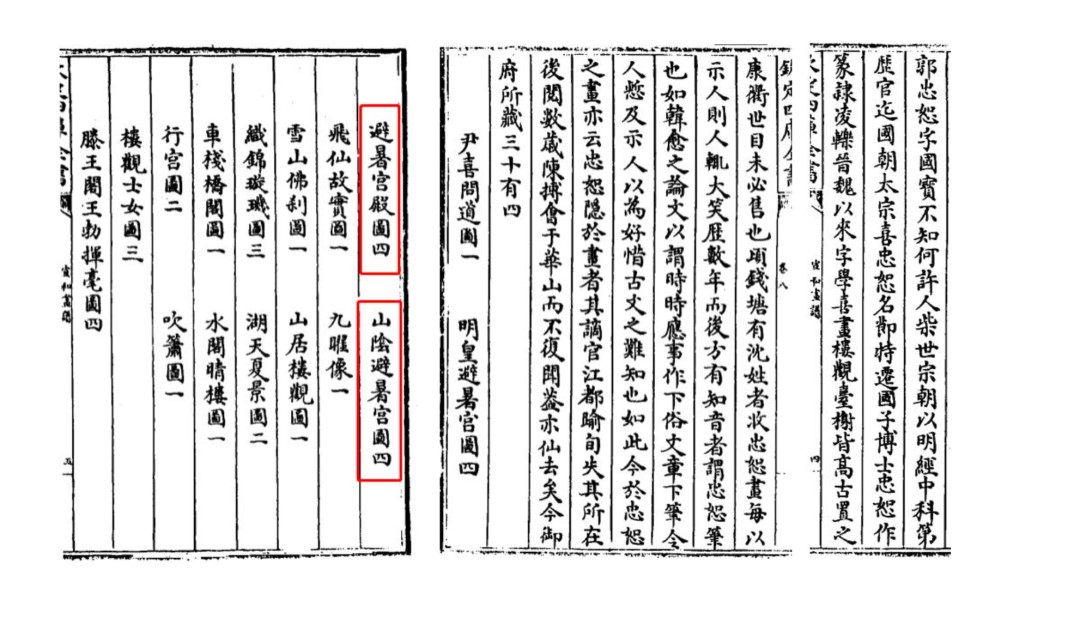

该纪念专辑包括郭忠恕(传)《避暑宫图》、马远(传)《松下弹琴图》、赵孟頫《竹禽图》、马远《松泉高士图》、赵雍《寒林图》、佚名《秋林牧童图》、王冕(传)《梅竹松石图》,或有重要出版著录,或参加过重要展览。这七件高花阁藏宋元书画,陈佩秋珍若拱璧,或题裱边,或钤藏印,或经谢稚柳题签、题诗堂。

其中,郭忠恕(传)《避暑宫图》是本次学术座谈会的焦点。这件立轴为设色绢本,尺寸有16平尺之巨,钤有八方鉴藏印,是古代界画的重要传世作品。

据郑重《谢稚柳系年录》记载“(一九四八年戊子三十九岁)鉴定陈佩秋藏郭忠恕《避暑宫殿图》为真迹。”可知早在20世纪初,《避暑宫图》即为陈佩秋收藏。

新中国成立后,此作入存上海博物馆,1959年人民美术出版社编入《中国博物馆藏画·上海博物馆藏画》第五图,当时被定名为《宋·佚名·溪山楼观图》,上世纪80年代初退还陈佩秋先生。第二次出版是在1999年,由上海人民美术出版社以1959年版本再版。2003年,上海古籍出版社出版《古画粹编一·五代郭忠恕避暑宫图》。

国家文物鉴定委员会委员、上海博物馆研究员单国霖指出,《避暑宫图》的点叶种类丰富,皴法线条画法古朴,属五代之后,北宋前期作品,毋庸置疑。

古书画鉴赏家尹光华30年前曾看过《避暑宫图》。在他看来,《避暑宫图》是中国绘画史第一流界画之作,令人过目不忘。它代表着中国宫廷建筑界画极高水平,以高明的处理方式令画中元素在画法上达到统一。

上世纪90年代,上海大学教授徐建融也曾看过此作,他认为这件《避暑宫图》为中国山水画里程碑之作,可与台北故宫所收藏的范宽《溪山行旅图》、郭熙《早春图》、李唐《万壑松风图》及美国大都会博物馆董源《溪岸图》并称为北宋五大山水画里程碑作品。

1959年出版的《上海博物馆藏画》也曾评价此画为传世宋画中稀有的杰作:“此图山水树木,空灵朴茂,界画楼台,细密繁复,这样描绘建筑物的宏伟局面,显然出于宋代高手,为现时传世的宋画中所稀有的杰作。”

当代金石名家吴子建认为,《避暑宫图》画得惊心动魄,其重要性不在《溪岸图》之下,“此为有拍卖市场以来,中国绘画的最重要一件作品,其在历史、文化、绘画史上的重要性不言而喻。”

在中国美术学院教授、古代书画鉴定家吴敢看来,《避暑宫图》中皴笔画法极为高古,是历代屋木画(也称界画)里极高水准的一幅。针对画面出现的建筑,他也曾做过考证:“我曾专门带学生到陕西麟游避暑宫原址考察,在那山上找到蛮大的宫殿柱础。地貌与这张《避暑宫图》十分接近。”

1979年,谢稚柳撰写《上海博物馆藏画读后记》,专门解读《避暑宫图》:“我要特别提出的,是第五图宋无款《溪山楼观图》,此图清方浚颐的《梦园书画录》说它是唐王维的画笔,这显然是把它的年份提得远了一些,但它也不会距离唐代过远,至少是北宋初期的画笔。元王振鹏的嫡派李容瑾的《汉苑图》,在形体上完全脱胎于这一图。同时的夏永,也属于这一派。第二十七图元人《广寒宫图》,是元代初期的作品,画风与王振鹏最相近。这几位元代的杰出的画家,风格均不脱第五图的范畴,就隋唐的画壁上的界画来看,第五图已是新兴的流派,指出了从唐以后到元代界画的‘源’与‘流’。至明代的界画,又是承接南宋的衣钵,与这一派已是大异其趣了。”

复旦大学兼职硕士生导师徐涵明表示,两宋绘画是中国绘画史的高峰,而谢稚柳与陈佩秋二老鉴定并收藏的这七件作品极为珍贵,尤其《避暑宫图》应该拥有更高地位,各种证据都指向它是《宣和画谱》著录的那件。

谢稚柳陈佩秋伉俪有“当代赵管”之美誉。郑重指出,谢稚柳陈佩秋既是书画家,又是鉴定家,但是各人的侧重有所不同,即将上拍的七件宋元古代绘画作品,是陈佩秋的收藏,但从题签和跋语中,可以看出他们二人的共同兴趣,也留下他们研究学习的历史痕迹。

徐建融认为,两位大家在书画鉴定上的重要特点,是不为收藏而收藏,而是以自己的绘画实践来收藏,“特殊之处在于他们能够接触到宋画原作,通过潜心借临原作与收藏,很早就在宋画学习方面取得很高成就。”他指出,用自己绘画实践来取得鉴定成就与高度,谢稚柳先生与陈佩秋先生是开派者。

在吴敢看来,传统书画鉴定家需具备非常全面的素养,陈佩秋先生和谢稚柳先生亦是如此。他们在国学、绘画、书法及诗词修养等方面取得的极高造诣,以及对于书画历史及书画家的全面认识与掌握,代表着南方书画鉴定的高度。

书法篆刻家刘一闻指出,谢稚柳先生在艺术鉴定上形成自己独特体系,创造性提出“性格说”,他认为鉴定的标准,是书画本身的各种性格,是它的本质,“笔墨是书画创作的基本条件,也是形成书画风格的重要前提,更是鉴定书画的根本依据。谢稚柳先生认为:无论书画之作,都牵涉到用笔、结构和整体气息的关联,这三者不可分开。此中,既体现了作者的思想,也体现了时代的总体风格。”

谈及父母的鉴藏,谢稚柳陈佩秋之子谢定琨表示,“这些都是在他们绘画及收藏中有很大帮助的作品,现今之所以有价值,也是因为它们当时被人所忽略。”

谢定伟认为,父母亲的宋元绘画研究与绘画实践相辅相成、齐头并进,将毕生精力投入对宋元绘画的研究,锻炼鉴赏眼力,提高绘画水准,“他们几十年收藏积累靠的是眼力而不是巨额财力,我们不仅要传承这些优秀的古代作品,还要传承他们在宋画研究、绘画实践上精益求精的精神。”

“父亲一直说自己,鉴定是主业,画画是副业。”谢定伟介绍说,鉴定方面,父亲一生的精力都花在研究古代书画上,“1983年中国古代书画鉴定小组是父亲起的头,几位老先生中只有我父亲出全勤,他一人从头到尾一次没有缺席过。”

单国霖也回忆起当年传奇《上虞帖》与《烟江叠嶂图》入藏上海博物馆传奇故事。1957年,北京著名古董商靳伯声专程赶到上海,找谢稚柳先生鉴定王诜的《烟江叠嶂图》。这画此前已经很多专家鉴定,是一张有名的“假画”。靳伯声说藏家急于用钱,想谢稚柳先生帮忙向博物馆推介,以一张宋画而非王晋卿真迹的身份卖,开价800元。

由于上海博物馆收购文物鉴定委员会有“一票否决制”的规定,谢稚柳虽认为此作是真迹,但也无奈只能将画退回给靳伯声。一年多后,靳伯声又想将此作以2000元的价格卖给谢稚柳先生,最终被谢稚柳先生以1800元买下。特殊年代,《烟江叠嶂图》波及谢稚柳先生,此画与《避暑宫图》一并被没收,直至上世纪80年代藏画才全部退还。

1996年,谢稚柳先生与陈佩秋先生最后决定将《烟江叠嶂图》捐赠上海博物馆,单国霖表示,上海博物馆入藏王诜《烟江叠嶂图》的背后故事,是一段特别值得记载的历史。

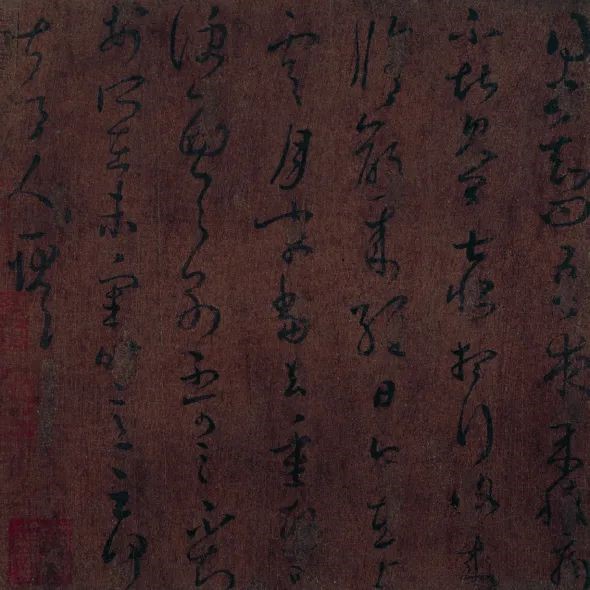

王羲之《上虞帖》唐摹本也是借谢稚柳先生慧眼一锤定音。上世纪70年代,上海博物馆书画碑帖方面的文物收购专家万育仁先生,清理文物时于竹筐内发现《上虞帖》,谢稚柳先生细致研究后发现南唐“内和同印”,他将《上虞帖》与其他王羲之唐摹本比较,认定为唐人摹本。后来,《上虞帖》被洗掉浮灰,重新装裱,“内合同印”清晰显现出来,由此印证了谢稚柳先生的论断,《上虞帖》成为上海博物馆藏最早的书法墨迹,堪称镇馆之宝。

上海博物馆原副馆长顾祥虞回忆起二老与上海博物馆的诸多往事,他指出,谢稚柳先生对上海博物馆文物收藏的数量及质量提升起到关键作用,该馆馆藏许多精品的征集及鉴定都是以谢稚柳先生为核心展开的。

不只是对于博物馆系统的大力支持,上海政协文史委原常务副主任祝君波提及一段拍卖历史:1993年6月20日,朵云轩拍卖在上海举办新中国历史上首次艺术品拍卖会,谢稚柳先生亲自为首场朵云轩拍卖地首件拍品敲槌,这是中国艺术品拍卖市场意义非凡的“第一槌”,引领了中国艺术品拍卖历史性转折。

“正因为谢稚柳先生拍下了朵云轩拍卖第一槌,后来中国嘉德拍卖第一槌就交给徐邦达先生,这也是一种南北呼应。”祝君波说。

谢稚柳先生曾说,“古代书画我们不要轻易地下结论,要好好地体会它们。”对此,中国嘉德董事总裁胡妍妍颇为感慨,“这对拍卖公司是一种历史责任,一定要尊重这些几百年甚至上千年留下来的古代艺术作品。”

中国嘉德副总裁兼中国书画部总负责人郭彤表示,文化影响力、艺术市场的推动力最后都落实在每一件作品中,“一批重要的藏品,有可能成为艺术市场重要的推动力量,但是它所带来的影响,绝不仅仅限于市场,还将辐射到整个文化艺术研究中。”

作者:李婷

编辑:周敏娴

责任编辑:卫中

图片:主办方

*文汇独家稿件,转载请注明出处。