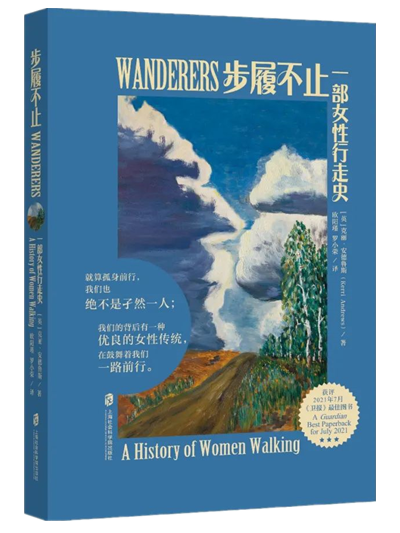

《步履不止——一部女性行走史》

[英]克丽·安德鲁斯 著

欧阳瑾 罗小荣 译

上海社会科学院出版社

行走是身为人类的一项本能,但在很长一段时间里,对于女性而言,在无人陪伴、没有牵累的情况下云游四方,去探究她们生于斯、长于斯的世界,都并非易事。不过,还是有些女性打破了束缚,走出了家门,享受到了行走于世间的乐趣。

从博学的伊丽莎白·卡特到坚韧的谢丽尔·斯特雷德,从漫步于群山间的多萝西·华兹华斯到游荡于城市里的阿娜伊斯·宁和弗吉尼亚·伍尔夫……在行走中,她们有的重获了健康,有的积累了创作灵感,还有的走出了可怕的婚姻阴霾、摆脱了逼仄的生活困境……

在这段长达300年的女性行走史中,无论她们走了多远,也不管她们走了多久,那前行的身姿都会一直鼓舞所有能够行走的女性。就算前景未卜,就算为人所嘲,她们依然会行走下去,向来如此,步履不止。

>>内文选读

有一天,我在塔维斯托克广场漫步之时,心中突然涌起一种显然属于无意识的巨大冲动,构思出了《到灯塔去》;我的作品有时就是这样构思出来的。一件事情突然变成另一件事情,纷至沓来。宛如管中吹出的泡泡,给人一种思绪与场景纷纷涌出脑海、飞速聚集的感觉,以至于漫步之时,我的嘴中似乎在不由自主地发出一个个音节。是什么吹出了这些“泡泡”?为什么会在那个时候吹出?我不知道。

——弗吉尼亚·伍尔夫,《存在的瞬间》

▲弗吉尼亚·伍尔夫(网络资料图片)

弗吉尼亚·伍尔夫漫步于布鲁姆斯伯里的林荫广场上,变成了被动地宣泄一种栖居于其脚步节奏之中的伟大创造力的工具;因此,《到灯塔去》一作似乎是经由某种形式的“无意识写作”创作出来的。然而,让她文思泉涌的力量并非一种外在的精神,而是身体行走时那种轻柔的摇晃:思想由身体赋形,并且直接映射到了身体的各个部位。伍尔夫的脚步促使她的嘴中迸出了小说中的词句,所以这部作品是在步履中诞生的。

在伍尔夫的所有作品及其许多重大的经历中,行走都占有重要的地位。在人生的不同阶段,行走既给她带来过健康、缔造过友谊,是她的回忆和灵感之源,也是她创作许多极负盛名的小说过程中的关键。行走曾是她一种不同凡响的习惯,既是一种抗争之举,也可以说是一种顺从行为。伍尔夫没有将她在开阔空旷、偏僻荒凉之地的行走与她在城市人行道上的漫步区分开来,而是在作品中探究了各种徒步行走的作用。

打小起,行走就是伍尔夫生活中的一大特点,尤其是童年时代她在圣艾夫斯度假的时候;那时,她家在圣艾夫斯租了一座房子好几年。后来,30多岁的伍尔夫住在苏塞克斯郡时,也过着一种徒步行走的生活;多萝西·华兹华斯若是见了,定会大加赞赏。与华兹华斯一样,伍尔夫在行走的过程中也观察着大自然,积累了许多的知识。在一篇日记中,伍尔夫曾记载过她“前往萨斯伊兹寄信……穿过开阔的丘陵回家。沿途又长出了大量蘑菇,但不能食用”的情形。这种徒步行走——将家中的必要之事与习惯、行走的欲望结合起来——曾是伍尔夫多个星期的日常生活中的核心。随着季节由夏入秋,行走时采摘本地蘑菇的做法也变成了认认真真地采摘黑莓。在此期间,天气变得越来越糟糕,可她还是继续行走,有时是孤身一人,有时也有人做伴,并且经常是沿着她熟悉的小路远距离行走。还有的时候,伍尔夫会突然决定要走一条新的路线,过后则在日记里对路况做出评价。虽然生活不易,她不能经常如此,但不管什么时候,只要做得到,伍尔夫就会让自己的生活植根于这种日常的徒步行走之中。对伍尔夫来说,行走就是她找到友谊、快乐与灵感的源泉。

节奏——整部作品中关键时刻的时间安排——对所有小说都很重要,但在伍尔夫的作品中,节奏既属于字面上的,也是身体上的:她的小说中的情节,往往都是这位作者边走边构思出来的。有时,小说的情节发展也受到了徒步行走的推动;比方说,达洛维夫人的内心生活就是随着她在伦敦街头漫步而逐渐展开的。伍尔夫本人则在行走中寻觅人物角色与情境,宛如一名卓越的猎手,以每小时3英里的速度追赶着她的猎物,也就是“那些野兽,我们的同胞”。伍尔夫寻觅故事与偶发事件、措辞方式和点子的习惯深深地融入了她的徒步行走之中,因此,就算在除了书信或日记就没有其他方法可以记录自己的经历之时,她的行走也依然激发出了许多奇异非凡的场景和出色迷人的意象。

这不但是伍尔夫很早就养成了的一种习惯,还将对她一生中的行走与写作方式产生重要的影响。1906年,时年24岁的弗吉尼亚·斯蒂芬跟自己深爱的姐姐即画家凡妮莎·贝尔住在诺福克郡的时候,她曾写道:“妮莎下午在画风车,我带着一份地图在乡间徒步流浪了好几英里,跳过沟渠、翻越围墙、亵渎教堂,一路上每走一步都能想出美妙的故事来。”凡妮莎那种安静的职业、默默描绘宁静风车的形象,与弗吉尼亚野外漫游的形象形成了鲜明的对比;这种差异不仅体现在伍尔夫的语言选择上,也体现在姐妹创作实践的差异上:凡妮莎用画笔描绘风车的时候,风车安静而耐心地屹立于一旁;可伍尔夫那些“美妙的故事”,却是在她那种没规没矩的行走中涌现出来的。伍尔夫把自己说成“流浪者”,实际上是把自己与漂泊、与游离于定居社会普通界限以外的生存状态关联起来——与两个世纪以前的伊丽莎白·卡特产生了共鸣。她对教堂的“亵渎”,加上毫无女性温柔地“跳过”和“翻越”人为障碍、自然障碍的举止,则进一步强化了这种任性粗野的印象。伍尔夫的创造力需要行动来激发——需要那种无法无天、不守法律的行动。她的野性倾向、她的行走和她的文学创作活动之间具有一种联系;这一点,伍尔夫本人也曾承认。那一年早些时候在约克郡,她曾写信给维奥莱特·狄金森,说:

我的生活中有一种希腊式的简朴,非常美妙,可以直接制成一幅浅浮雕作品。您可以想见,我从不洗头,也不理发,而是喜欢迈着大步,行走于人烟稀少的荒原边上,高吟着品达的颂歌,从一座峭壁跳到另一座峭壁,在有如严厉却又慈爱的父母一般拂过并抚摸着我的风中欢腾。那是一个勃朗特化了的斯蒂芬,几乎与真人一样美妙。

这一描述的文学性,既具有艺术效果和令人莞尔,又很有见地;但值得注意的是,年轻的弗吉尼亚·斯蒂芬这位志存高远、独自行走于约克郡的吉格尔斯威克上方那些荒原之上的作家,竟然会把艾米莉·勃朗特和她在崎岖荒原上所写的狂野爱情故事当成自己的榜样。

(图源:视觉中国)

两年之后,伍尔夫创作她的第一部小说《远航》之时所写的书信,就表明她对自己以前在信中描述过的那种创作野性的渴望和需要,与她必须安安静静地坐着将想法写下来之间出现了冲突;《远航》一作后来出版于1915年。她曾写信给自己的姐夫克莱夫·贝尔,称:

对于将来,我想了很多,并且决定了我要写一本什么样的书——我将如何重新构思这部小说,如何体现出眼下无常易变的诸多东西,如何完善整体,以及如何塑造那些无限奇怪的东西。我会仔细观察夕阳之下的树林,并且用热切的目光凝视那些正在辛勤劳作的人,意在将他们与过去、未来割裂开来——我在漫步之时,心中始终充盈着这些兴奋之情,但我知道,明天我就得坐下来,面对那些毫无生气的陈词滥调了……我打算边走边想出一个方案来。

对伍尔夫来说,没有行走的写作是呆滞、死气沉沉和“毫无生气”的。她觉得,只有把身体置于生命活力之中,她才能让所写的文字生动活泼,才能赋予所写的词句以生命。在行走过程中,伍尔夫还具有抽出时间,将人们与他们的“过去和未来割裂开来”,用“凝视”将他们全部定格在那一刻的精神力量。这些令人兴奋的可能性与不得不“坐下来”,却无力赋予死气沉沉的表达以生命而必然带来的厌倦之情形成了可悲的对比。无疑,唯一的解决办法就是去徒步行走。

结果表明,伍尔夫的一生都是如此,不过,后来她较好地平衡了让双脚与大脑之间能够产生创造性联系的行走冲动与她将身体在行走过程中形成的东西写下来的需要。这些冲动之间依然存在矛盾,但它日益变成了一种创造性的矛盾。她在1918年11月3日那天的日记里写道:“我一直都在思考管理小说场景的不同方法;想到了无穷无尽的可能性;在街头漫步时,我看到人生就是一块巨大而不透明的素材块,需要我用对应的语言表达出来。”这样的徒步行走也带来过危险。夜间在伦敦漫步时,伍尔夫曾经“在黑暗中信步行走,来到查令十字街,构思写作所用的词句与事件。我想,这样做会让一个人被别人杀害”。我们很容易想象出伍尔夫心不在焉地在伦敦街头一边漫游一边构思的情景,就像威廉·华兹华斯沿着其“鸽子小屋”后面花园里那条小径一边散步一边做诗一样,只不过伍尔夫是在城市里漫步而已。

作者:克丽·安德鲁斯

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋