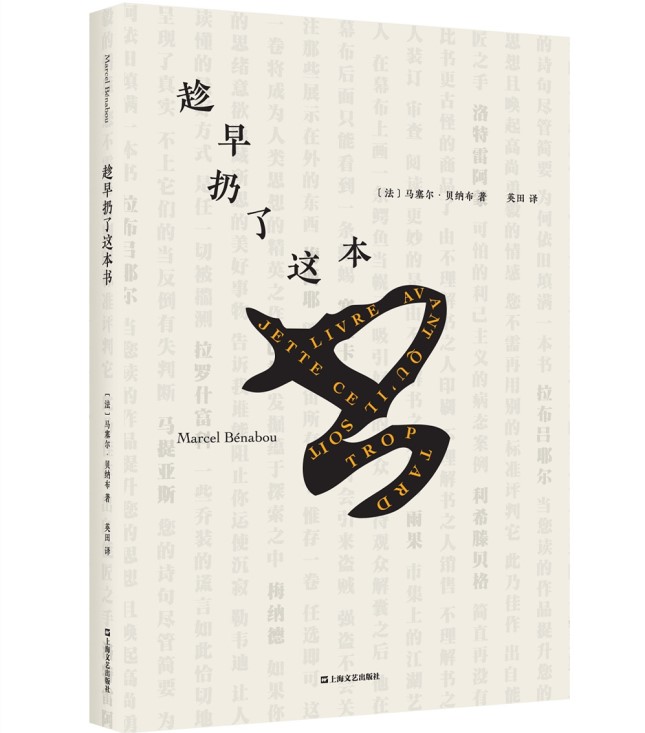

《趁早扔了这本书》

【法】马塞尔·贝纳布 著

英 田 译

上海文艺出版社出版

这是一封写给所有资深读者的战书,也是一场山重水复、跌宕起伏的阅读大冒险。匆匆浏览这几行文字并不能助你了解本书内容。如果你真想知道它讲什么,那就必须再花些力气。但或许失望之下,这本书你连翻都不想翻了。你真能做到这一步?不后悔?

>>内文选读:

突然,这本没见过的书就到了我的手中,它的形态让我好奇。薄,几近扁平,横阔开本,不大似日常堆砌在我工作台上的厚砖头。

事实上,我只喜欢尺寸或重量超乎寻常的书。无论回溯到多么久远的时域,记忆所及,我记得我总在与这类物件打交道:勉强才会阅读,我便在床边把书堆成柱子一样的高高一摞;这样或那样一个早晨,去学校的时候,我甚至会想方设法往我脆弱的人造革书包里塞进一两本。正是从那时起,我喜欢上了大部头的辞典(十五、十七或者二十一卷,可能的话再加上之后每年出版的增补本全套)、百科全书(特别是那些含括数十卷雕版图录的)、艺术品目录(往往充斥着彩色照片和真迹的复制品),简言之,各种“汇编”。我每每手执铅笔,一个猛子扎入其中,好不快哉。

狭长的分栏,紧凑的行距,微小的字符,这些大部头无疑要对我视力受损(我的眼镜片厚度可以为证)负很大一部分责任。但它们至少满足了我根深蒂固的、对事物进行完整盘点的癖好,满足了我分类、穷举、排序、编目的需求。

它是怎样与我那些书混在一起的,这个完全不在一个重量级上的入侵者?肯定是有人把它放在了那里。但会是谁呢?我几乎不再接待访客:我当时那持续阴郁的状态在相当程度上吓跑了一部分友人。再说了,自从我上次整理以来,没有人进入过我的书房(当然,除了索菲,但她也很少进来,因为这个屋子几乎没有光线透入,她不喜欢)。

反正我当时准备将这本书放回我将它从中抽出的那一摞书上。想到我迅速中止阅读节省下的时间,我内心窃喜。我甚至庆幸当日自己的做法不同往常(是因为有模糊的预感?)。事实上,拿起一本书,我的习惯是绝不从第一页开始读,因为它们总是招徕过火,不合我的口味。我不喜欢被禁闭在一条恒定不变的程途中,仿佛我们依旧身处需将古老的羊皮卷轴慢慢展开,一折一折、一列一列依次阅读的时代。相反,我喜欢自由惬意,喜欢长时间逡巡在新书近旁。我触摸它。我嗅闻它(有一日应该写一整篇关于书的气味的论文,如此多样,如此清晰:纸香,有些仿佛带着遥远原产地的气息;墨香,如同血液涌出的腥味;当然还有无数制作精装书壳的皮革味道)。我翻阅它。然后,我久久地定睛浏览,一路注意一些触动我的句子,更多时候是一些语词:我从不会错过“词”“读”“说”这几个词(“街”或“迟”则不同)。这样的程式颇耗时间,但至少能让我安心,每次我都能清楚地知道一旦我现在或者将来决定正式开始阅读——届时不会被任何事情打断——等待我的将是什么。

但在与这本书言别之前,估计是彻底的告别(因为谁知道下次再有一本如此开言不逊的书偶然落到我手上会是什么时候?),我想再仔细地研究一下(哦,我会做得非常快):事实上,与一本书正式分手,即便是一本糟糕的书(但是,没能深入到一本书的每一个幽微角落,又怎么能确定它糟得无可救药呢?),对我来说总是一种难以忍受的撕裂。

两个独特的细节——我很惊讶我一开始竟没有看出——此时让我觉得十分触目。

首先,寻常归属于作者名字的地方,无作者的名字:书脊,封皮,甚至里面的书名页上,遍寻不见。我能找到的全部信息——还不太好认,因为一大块暗色污渍让文字难以辨识——只有“奥伯纳,马提亚尔印刷厂印”,未标注日期。作者打破传统,不愿冒险暴露身份,作品呈现出匿名之作的所有特征。这让我极其别扭:我喜欢知道谁在与我说话,特别是这个人还要赶我走。我心里琢磨,是什么理由使得这家伙(这个方才让我发怒的粗鲁之人)选择了逃避?话说回来,这还真是个奇怪的文人,显然不属于梦想凭借作品将名字铭刻于读者记忆之中的那一类。

不过我不打算在这一点上耽搁太久,尽管它很重要;以后总有时间去研究。另一个更出乎我意料的特别之处使我驻神凝眸:书名的独特外观。它也一样没出现在封面上(也就是说封面没有透露任何信息),而是清晰地浮现在首页中央,单摆浮搁,厚重一团,无法辨识。

诚然,我不是不知道大多数作者偏好晦涩、模糊,甚至玄奥的书名,他们认为这类标题最易唤醒读者的好奇心(应该说读者的好奇心总是睡不太醒)。我甚至愿意承认,近些年在此领域,的确有不少相当耀眼的发明,它们在我眼中与填字游戏一些令人叫绝的提示(一位友人专事此种收藏,一有满意的发现便知会我)一样回味无穷。然而,这次情况不同:我无法辨识一个就在我眼前躺着的书名。更绝的是,无法识别组成标题的字符的来源!完全就像不识字一样!

这样的事在我生活中极少发生,而且仅在一些极为特殊的情境。第一次,那是很久以前,在一家那种铜件光可鉴人的“大酒店”,一名身着黑衣的领班,庄重地把一厚册完全用哥特字体写成的菜单打开给我看,我当时还是小学生,光是他那部巨大、苍白的颊髯就已经震撼到我了;或是,更近一些,我的朋友福楼扎克让人将他几篇文章的日语译本寄给我的时候。

于是我陷入疑虑,感觉事情不像第一眼看上去那么明朗了。一个毫不客气、直接把倒霉的读者拒之门外的开头,一个不敢署名的作者,一个拒绝被人识读的书名:一而再再而三的怪事让人疑窦丛生。少不了有这么一问:面对我方才读到的那一页,我的反应如此激烈究竟合适吗?

一个老资格的读者(在这个世上,除了成为这样一个什么都不错过、对自己这项爱好内在的优雅与风险了然于心的读者,我别无他求),耿直地对一个文本按原意照单全收,这合理吗?有必要对语言的透明性、对作家的诚意信任到如此地步吗?单纯,这在今日已经不合时宜了。随便哪个小学生(当然,只要他从良师那里获得了良好的教育)都知道,必须提防字面意义,挖掘深层的影射。

再说,我总不至于因为这是作者本人所为,而相信这只是一种形式的审查而已!如果我只能像一个混沌无知的人那样,服从命令,放弃自己的判断自由,简言之,让一个陌生人来左右我的态度,那我岂不是白读那么多书了?见鬼,我最终自忖,这时候千万要记得,阅读的奥秘,如果存在的话,在于抗争,而不是屈从!

因此,我决心保持极度之醒惕,除非思考成熟,措辞谨慎,否则决不做任何评判。没错,我要像念经一样反复告诫自己,形式是流动的,不复存在恒定的美的标准,不要因为表面的怪异而大惊小怪。这很可能仅是(在这个日新月异的时代谁知道呢?)一种时尚的迹兆。一种我还不知道的时尚,要么,因其如朝菌、蜉蝣般短命,以致尚未为我听闻即已逝去,即便我总是尽力掌握最新的动态,要么相反,它仍处于孕育之中。

作者:马塞尔·贝纳布

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋