▲克里斯蒂娃在巴黎,1977年

“噢,我试过‘左岸’那套。大学的时候我经常跟胳膊底下夹着好几期《如是》(Tel Quel)杂志晃来晃去的人一起玩。我太了解那些垃圾了,那东西根本没法读。”

——菲利普·罗斯(Philip Roth)《反生活》(TheCounterife)

Illisibilité——意思是“不可读解性”,在20世纪60年代,《如是》作者们把这个修饰词像一个荣誉徽章一样佩戴在身上。那是一个结构主义的时代,一个高级知识分子潮流风靡的年代。但一些左岸知识分子并不怎么迷恋这份刊物倨傲的符号学阐释学风格,他们指责那些经常在《如是》杂志页面里出现的文人们——这是一个读起来像“法国理论”名人录的名单——操练着“理论上的恐怖主义”。

70年代有一个在拉丁区流传的笑话这样调侃结构主义在语言上的拿腔做势:

问:一个黑手党跟一个结构主义者有什么区别?

答:后者在跟你要价的时候你听不懂他在讲什么。

跟法国不一样,《如是》在北美高校似乎依然拥有一批稳固而恭敬的拥趸。尽管如此,无法回避的事实是,《如是》智囊团的结局相当惨淡,其中领头的是才华横溢的、憎恨标点符号的菲利普·索莱尔(Phillipe Sollers)。(从1974年到1981年,每一期《如是》的开篇都节选自索莱尔不加标点的未完成作品《乐土》[Paradis]。索莱尔解释说他不加标点是为了反叛“形而上学暴政”:“标点就是形而上学自身,就是它的具身化,包括空格和格律也是如此。”)在20世纪70年代后期,《如是》陷入窘境,索莱尔不得不和他的妻子、联合编辑——朱莉亚·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)一 起终止了他们的整个事业。1982年,《如是》骤然停止发行。同年,在做了一些编委上的调整后,它被更名为《无限》(L’Infini)。

最近,克里斯蒂娃被指控曾给保加利亚国家安全委员会(DS,Darjavna Sigournost)当过间谍,基本上,DS就是保加利亚的克格勃。在审视和评价这个事件的时候,《如是》的不幸遭遇又浮现在人们的脑海。根据DS的档案,克里斯蒂娃在70年代持续进行了7年的情报活动,但保加利亚情报部门似乎在1965年就第一次联络上了克里斯蒂娃,恰好就是在她以一个享受奖学金的24岁学生的身份前往法国前夕。根据档案的陈述,当被告知在未来的某些时刻可能需要她的服务的时候,“朱莉亚同意了”。

颇具声望的法国杂志《观察》(L’Obs)(原《新观察者》[Le Nouvel Observateur])在三月末最先报道了关于克里斯蒂娃被指控与保加利亚情报部门有牵连的细节。4月初,《纽约时报》的一篇文章刊载了此次事件的要旨。

克里斯蒂娃方面则是强烈地否认了指控。她声称这些指控都源自一项蓄意诽谤她的行动,还把曝光出来的档案驳斥为“假新闻”。

4月,克里斯蒂娃的律师,让-马克·费迪达(Jean-Marc Fedida)在《世界报》(Le Monde)上发布了一封强硬的文字声明,威胁要对故意传播这项尚具争议的指控的记者和新闻媒体采取法律措施。费迪达告诉《世界报》,克里斯蒂娃“对她的行为和工作竟由于一些文件而被质疑感到愤怒……这些文件可笑地使用了极权主义的警察手段”。换句话说,不是克里斯蒂娃而是那些指控她的人才是真正的极权主义者。然而,目前为止,她拒绝解释哪个人有可能指挥了这场针对她的诽谤行动,也没有说明这个罪犯的动机何在。

在大西洋的这一边,克里斯蒂娃的传记作者、哈佛大学教授爱丽斯·贾丁(Alice Jardine)附和了她的无罪辩护。贾丁告诉《纽约时报》:“对她或者她的作品稍有了解的人都不会相信这项指控。”

克里斯蒂娃的支持者们之所以不愿意关心保加利亚情报档案陈述的事实,很可能是因为80年代“法国理论”风潮在北美文学研究界的深远影响犹在。而且,这些人现在依然被克里斯蒂娃这位弄潮名流的光晕所魅惑。因而,在1996年的一篇文章里,法国政治历史学家弗朗索瓦·乌尔芒(Francois Hourmant)描述了《如是》在美国受到的不寻常的“认可与敬重”。弗朗索瓦·多瑟(Francois Dosse)的两卷本《结构主义史》(History of Structuralism)(明尼苏达大学出版社,1998)也佐证了彼时弥漫着的对克里斯蒂娃作品不加批判的追捧情绪,他写克里斯蒂娃抵达巴黎的一章的标题叫作——《1966:奇迹之年(Annum Mirabile):朱莉亚来巴黎了!》。对“法国理论”的拥护者来说,这一事件将会成为传奇。

不过,正在此时,经一批专家鉴定,保加利亚情报档案是可靠且可信的。负责档案审查的叶卡捷琳娜·邦切娃(Ekaterina Boncheva)说:“在我工作的这十年里,还从来没有见到过伪造的档案……如果克里斯蒂娃对曝光出来的材料有疑问,她应该去找DS而不是我们。”

讽刺的是,是克里斯蒂娃自己无意间触发了此次曝光,因为她曾试图加入一个总部在索非亚的文学机关刊物《文学期刊》(Literaturen Vestnik)的编委会。正是这一举动令她的档案接受审查。

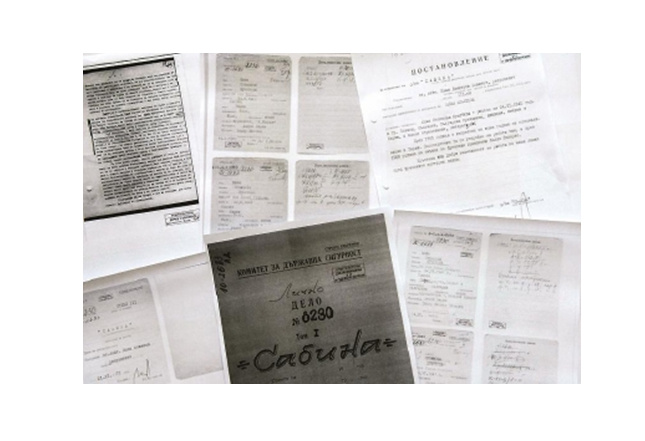

在指控首次曝光后不久,“解密委员会”就在网站上完整地公布了克里斯蒂娃的档案——差不多有250页,其中包括克里斯蒂娃的DS登记卡,证明了她是在1970年被成功招募的。据称她在DS的代号是萨宾娜(Sabina)。注册卡写道:“朱莉亚·克里斯蒂娃,1941年出生于斯利文村”。

尽管此前曾曝光过东欧国家安全部门伪造或者销毁个人档案的先例,但要说整个档案全都是伪造的,这样的事情就算不是史无前例,那也是很不寻常的,更何况克里斯蒂娃的档案体量如此之大。

主管“柏林间谍博物馆”研究部门的德国学者克里斯托弗·内林(Christopher Nehring)在检查过克里斯蒂娃的卷宗之后说,大批量伪造像克里斯蒂娃这样规模的情报档案是无法想象的,因为这么做需要设计冗长的访谈、索引卡、登记记录、档案笔记和签名,同时还要复制当时DS采用的特定颜色和型号的纸张。

克里斯蒂娃声称自己是被迫卷入其中的——根据卷宗的记载,在1974年的春天,克里斯蒂娃有一次约定与她的DS上级见面后却放了他鸽子。后来,为了安抚他们的情绪,克里斯蒂娃从布鲁塞尔给巴黎的保加利亚使馆发了一张请求和解的明信片,表达歉意的同时也承诺她在度假结束之后立刻就跟他们恢复联络。然而紧接着,为了向时代精神靠拢,克里斯蒂娃在巴黎发布了一个仿拟的革命团结宣言:“人民的力量万岁!”(Vive le pouvoir populaire!),之后就中止了情报工作。

如果有一条可以定义克里斯蒂娃卷宗的统一线索,那应该就是弥漫在法国知识界和媒体精英界的“亲以色列”情绪。不过克里斯蒂娃显然将这种情绪视作多愁善感。1970年,在最初提供的一份情报里,克里斯蒂娃向她的保加利亚上级报告,法国的广播和电视里充斥着“犹太复国主义”的声音,这些人“相当熟练地表露他们的亲以色列主张”,“那些因采取‘激进’立场而沾沾自喜的周报和日报也是如此。”作为这种立场的代表,《新观察者》杂志遭到了克里斯蒂娃的猛批,因为他们误导性地把以色列将军摩西·达扬(Moshe Dayan)塑造成“和平使者”。在报告的最后,她谴责了颇具影响力的法共作家、曾经的超现实主义作家路易斯·阿拉贡(Louis Aragon),因为他拒绝支持1968年8月苏联入侵布拉格。

再怎么仔细查阅克里斯蒂娃的卷宗,都很难确定究竟她是真心这么想,还是与此相反,她只是在告诉保加利亚间谍头子们她认为他们想听到的东西。

同样难以理解的是为什么克里斯蒂娃以如此无力的方式否认这些卷宗,尤其是当我们了解到,很明显,她呈交的情报其实价值微乎其微。我们甚至完全可以说,这些情报的价值小于零。克里斯蒂娃的保加利亚上级始终认为她提供的那点信息既“微不足道”又“毫无意义”。其实,大约在1978年时他们决定开除克里斯蒂娃这个情报员,其中的一个原因似乎就是一直以来她提供的情报实在太粗劣了。

最后,考虑到保加利亚国家安全机构的无孔不入,DS试图强迫24岁的克里斯蒂娃配合也不足为奇。据估计,DS现存有长达14348米的档案,而克里斯蒂娃在当时显然是一个冉冉升起的学术明星。一边是一个秘密机构,非常擅于葬送“别人的人生”,而在巴黎等待着克里斯蒂娃的是一份可观的奖学金,面对这样的形势,她又能有什么选择的余地呢?

作为一个情报员,克里斯蒂娃似乎完全是失败的。但也是通过“失败”,她才成功地跟她笨拙的保加利亚上司们保持了距离。

▲保加利亚情报档案复印件资料图片

1972年9月慕尼黑奥运会上,11名以色列运动员和教练被巴勒斯坦恐怖分子杀害,对大多数法国左翼来说,这场惨案标志着他们永远告别了第三世界激进主义。

但《如是》同人们在通讯稿《关于1971年6月的行动的公告》中,换上了一副“巴勒斯坦革命互助团”(LeGroupedeSoutien觓la Révolution Palestinienne)的新面目,他们称赞慕尼黑的袭击对解救关押在以色列监狱中的200名巴勒斯坦斗士来说是“必要的”。另外,他们还声称,应该为附近的菲尔斯滕菲尔德布鲁克空军基地(Fürstenfeldbruck Air Base)发生的血腥案件负责的是德国警察和以色列总理果尔达·梅厄(GoldaMeir),他们认为后者“发起了这次入侵”。

法裔美国作家居伊·索尔孟 (Guy Sorman)指 出 《如是》错就错在没能抵挡得住一种“没有边界的去道德主义”(boundless amoralism)的诱惑,这种“去道德主义”跟法国传统独有的“革命浪漫主义”息息相关。索尔孟指出:“对自由、正义和民主的追求跟法国知识界与那些统治者的亲和并没有什么关联。我们的知识分子对这些价值不屑一顾,他们认为只有笨蛋和奴隶才信奉这些……我们的知识分子崇拜革命暴力和暴力美学。难道不正是这种‘革命视角’吸引了萨特、巴特和他们的同道者吗?”

今天,克里斯蒂娃彻底抛弃了包括女性主义在内的政治实践,而是建议每个有能力的人都应该进行精神分析——她的新研究领域。

我们不禁要好奇,当笼罩在“保加利亚卷宗”上的迷雾消散之时,克里斯蒂娃是否能够坦诚直面她的过去。

(编译自Richard Wolin,“Was a Renowned Literary Theorist Also a Spy?The strange caseof JuliaKristeva”,《高等教育纪事报》,2018年6月20日)

作者:理查德·沃林

编译:本报实习生 施美均

编辑:范菁

*文汇独家稿件,转载请注明出处。