《小校经阁金文拓本》

刘体智意欲承继汉代藏校楼阁之遗风,因而将自己的藏书楼命名为“小校经阁”。《小校经阁遗芬》所收文献包括私人书札、公牍、文件、书画以及刘体智旧藏甲金选样,而以书牍为主,内容皆与刘体智交游、收藏事迹有关,故统名之《小校经阁遗芬》。

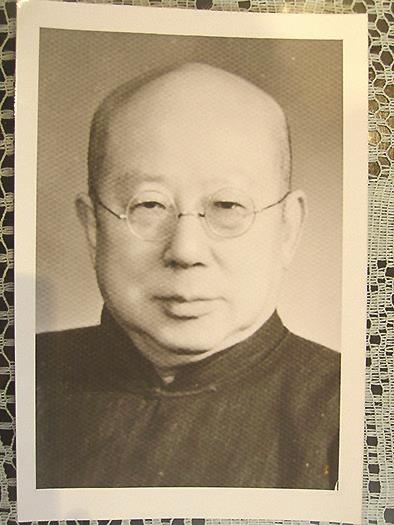

刘体智

由刘耋龄主编、张涛整理撰写的《小校经阁遗芬》即将由中西书局出版,这不禁让我联想起上世纪90代后期重印的《善斋吉金录》一书,使人感悟“积善之家,必有余庆”的古语。

“善斋”与“小校经阁”

“善斋”是安徽庐江刘体智(1897—1962,字晦之,又作惠之、慧之)的晚号,刘体智曾任晚清户部郎中,大清银行安徽总办,中实银行上海分行总经理。刘体智博学多才,雅好收藏,自1935年辞去银行总经理职务后,即埋首于文字音韵与文物考古之中,所藏以甲骨文、青铜器、古钱币及善本古籍为大宗,兼及书画瓷器、秦汉玺印、汉魏名碑、明清精墨、名人名砚等,其中甲骨收藏曾多达近3万片,分装在150个木盒中,被郭沫若(1892—1978)誉为“海内外之冠”,又曾聚钟鼎六七千器,被同为收藏家的福开森(1866—1945)赞为“民国以来收藏青铜器最多的人”,还曾收集古籍20多万卷,以明代版本、地方志和碑帖拓片为特色,成为上海图书馆古籍典藏的重要来源之一。褚德彝(1871—1942)《金石学录续补》称刘氏藏有“取他人之善”鼎,所以自号“善斋”。

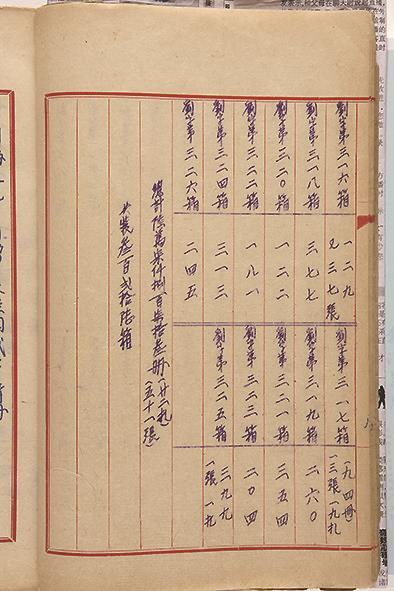

1949年以后,经郭沫若写信推荐和上海市政府的关心,刘体智进入上海市文史馆工作,一直到1962年去世。刘体智的藏品除20世纪30年代售予中央博物院107件青铜器等大宗外,很大一部分在20世纪50年代初捐献给了上海市文管会或售归国家。其中包括:1951年8月捐赠图书67873册、地图22札又52幅;1951年9月捐三代秦汉兵器87件;1952年5月捐碑帖282种436册,又金文拓本和石刻拓本及帖共24册;1953年3月捐图书34箱。据文化部的《庐江刘氏善斋藏甲骨清册》记载,刘体智所藏甲骨150箱于1953年售归国家,先于1953年9月运至北京,由中国社会科学院整理,于当年9月14日开始点交,至同年10月10日点交完毕,当时经手人为社管局的罗福颐(1905—1981)和考古所的陈公柔(1919—2004)、周永珍。这些甲骨后于1958年3月由文化部交拨中国国家图书馆(原北京图书馆)。据国家图书馆所藏档案《善斋旧藏甲骨清册》记载,1958年3月曾将甲骨实物与原始拓本对照清点,甲骨计150木盒(附红木盒座12个),共计28447片,比1953年点收时的28397片实多50片。据国家图书馆赵爱学、胡辉平同志统计,目前在国家图书馆地库里存放有35651片甲骨,除解放前购入的罗振玉(1866—1940)旧藏甲骨461片、胡厚宣(1911—1995)搜集甲骨1985片,以及一些古董店和私人藏家手中购入过甲骨,其余都是新中国成立后1950年和1958年国家多批拨交的,其中数量最大的就是刘体智旧藏甲骨,占国家图书馆现藏甲骨数量的80%,成为国家图书馆甲骨收藏的精华部分。这些甲骨文献与敦煌经卷、《赵城金藏》、《永乐大典》、文津阁《四库中全书》等一起,成为国家图书馆历史文献中最具特色的馆藏。

小校经阁,上海市优秀历史建筑,刘体智先生20世纪30年代初所建,位于新闸路1321号,2006年11月获批为静安区文物保护单位。

刘体智长期居住在上海,当时在今天新闸路1321号上建有一飞檐式八角二层砖木结构的楼阁,上面有淡绿色的玻璃瓦,顶上和八角都配有动物雕塑,但动物雕塑在“文革”期间遭破坏,院内曾种有4棵广玉兰树并装饰有太湖石,都是当年从李鸿章(1823—1901)之子李经方(1855—1934)家移植搬迁而来,阁中曾藏有500大箱约10万册图书文献,这就是保存至今的上海私人藏书楼,2004年列为上海近代历史保护建筑,当年刘体智将其名之为“小校经阁”。之所以名“小校经阁”,据刘体智之孙刘耋龄介绍,是因为历史上汉代有一个“校经阁”的书楼,其祖父刘体智就是援引汉代的先例,但可能觉得他的藏书楼跟汉代“校经阁”规模有差距,所以取名为“小校经阁”。实际上,汉代藏书处内府有兰台、延阁、广内,外府有金匮、石室、石渠、天禄、麒麟、曲台等,并无“校经阁”之名。《汉书·儒林传》颜注引服虔曰有“在曲台校书著记”、《汉书·扬雄传》有“雄校书天禄阁上”等记载,名儒刘向更有“校经传诸子诗赋”、“领校中五经秘书”的事迹,则刘体智是意欲承继汉代藏校楼阁之遗风,所取名或是意称,恐非实指。

上海市文物管理委员会编《刘晦之先生捐赠小校经阁藏书清册》有关捐赠图书67873册的记录

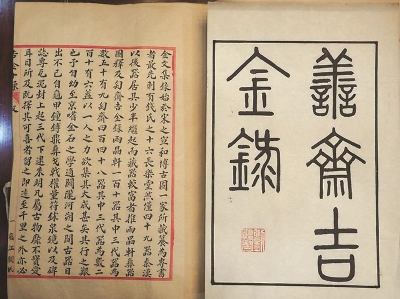

刘体智一生著述颇丰,即使到了晚年,仍然笔耕不辍,曾著有《尚书传笺》《礼记注疏》《说文谐声》《说文切韵》《说文类聚》《元史会注》《异辞录》等。所著书或以“善斋”或“小校经阁”冠名,如《善斋吉金录》《善斋玺印录》《善斋墨本录》《小校经阁金文拓本》等。

《善斋吉金录》重印始末

《善斋吉金录》为刘体智所藏青铜器图录,内容包括古代乐器、礼器、兵器、度量衡、符牌、玺印、泉、镜、梵像、任器等,共分为4函28册,刊行于1934年,为研究金石与古文字的重要参考文献。此书自出版之后的半个多世纪中,各学术机构与个人收藏已不多见。日本东京大学名誉教授松丸道雄

1998年3月在给笔者的来函中认为:“(《善斋吉金录》)现在是最难得的金石书之一,在于敝斋,虽然已收藏了百分之九十以上的金文著录,但是除了《善斋彞器图录》之外,该书还没有得到。”可见《善斋吉金录》于20世纪末期在全球学术界已属不可多得的稀见文献。

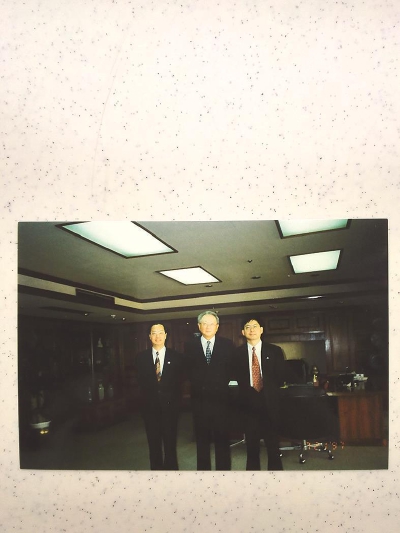

上海图书馆1997年7月曾首次赴香港举办“上海图书馆古文献精品展”,办展期间,为感谢刘体智文献捐赠的义举,上海图书馆馆长马远良与我前去拜访了香港亿利达工业发展集团有限公司时任总经理、刘体智之孙、刘耋龄堂兄刘永龄先生。在会面中,刘永龄提出欲承继祖业,出资重印《善斋吉金录》,以赠送国内外学术机构与学者,并希望由上海图书馆来具体承办此事。1997年8月,我将所调查的大陆线装古籍印刷厂的情况以及重印《善斋吉金录》的计划函告了刘永龄。1997年10月,刘永龄在来沪参加第八届全国运动会期间到访上海图书馆,与时任上海图书馆党委书记王鹤鸣、馆长马远良等见面,双方决定了《善斋吉金录》的重印及赠送工作具体委托刚刚成立的上海图书馆历史文献研究所承办,由于当时笔者正在上海图书馆担任党委副书记并兼历史文献中心主任和历史文献研究所副所长,分管历史文献工作,于是此事便由笔者具体负责落实。

1997年12月8日,我代表上海图书馆与浙江富阳华宝斋古籍印刷厂厂长蒋放年(1950—2003)签署了“上海图书馆与华宝斋关于印刷《善斋吉金录》的协议”,协议中规定,《善斋吉金录》的印刷必须按照原书纸张与装帧要求,但又有所提高,如其中书页用白色宣纸,书角用青色花绫,书面呈古铜色,函套用蓝布面四合套及骨签。1997年12月,上海图书馆在馆藏中选择了一部品相较好的《善斋吉金录》印本作为印刷底本送至浙江富阳。为方便使用者检索,我们要求重印本在书根处每册印上书名及卷次,以便插架时方便检索。

《善斋吉金录》原书没有总目录,只是在每卷之端列有该卷目录。为方便读者,1997年11月至1998年1月,华东师范大学古籍研究所王贻梁教授、王铁教授与我三人共同编制了《善斋吉金录总目》《善斋吉金录文字考释索引》《善斋吉金录姓氏、人物考释索引》《善斋吉金录专名考释索引》等,并合为一册,成《善斋吉金录索引》,附于原书的第一函之首。

《善斋吉金录》的重印工作也曾一波三折。1998年5月,我们将华宝斋所印样书寄香港刘永龄,同年5月,适逢上海图书馆古籍部修复师童芷珍与我同赴香港中文大学进行学术交流,期间曾与刘永龄在香港见面,刘永龄对重印本的印刷质量提出了具体意见,并委托其堂弟刘耋龄具体督办。由于1998至1999年的梅雨季节及特大洪水的影响,给重印本的防潮防水带来了很大的困难,当时已制成的2000只函套由于有了不少霉点,只能全部重做。1998年7月,刘耋龄、童芷珍与我三人同往富阳进行重印本的质量检查,并于7月9日与华宝斋补签了“《善斋吉金录》质量检验标准协议书”。1998年11月,刘永龄来函提到香港将派人来富阳对重印本按质量检验标准逐本验收;1999年4月,刘耋龄也曾两次专程到富阳检查督办重印事宜。在此其间,刘耋龄与蒋放年之间在重印本问题上曾发生过严重的分歧,后双方换位思考,终使重印工作得以顺利进行。为了在重印本中让读者了解重印缘起,我们请刘永龄于1985年5月写了重印前言,并请上海图书馆古籍部当时已八十高龄的林星垣先生(1913—2011)用毛笔抄写。同时我们建议在重印本中附上刘体智像。

1999年8月,经过近两年的努力,500部《善斋吉金录》终于全部按要求重印完成。重印本与初印本相比较,具有以下几个特点:一是印刷装帧有了明显提高,如书角用青色花绫等;二是书前增加了刘永龄“重刊前言”及刘体智先生像;三是全书增加了索引一册,并于每册书根处印有书名卷次,便于检索利用。根据刘永龄的意见,华宝斋为每部重印本特制了一个纸箱,以便寄运,上写有:“善斋吉金录(四函二十八册附索引一册);刘体智收藏青铜器图录;香港刘永龄赠送;上海图书馆历史文献研究所经办;浙江富阳古籍印刷厂印刷装订。”上海图书馆先后用密封车专程将这些书运至上海图书馆书库中予以妥善保存,以便随时寄运。

《善斋吉金录》重印本广受国内外学界好评

《善斋吉金录》重印本及稿本(詹茂华摄)

1997年12月,王贻梁、王铁、上海图书馆古籍部梁颖与我共同拟定了《善斋吉金录》重印本准备赠送的国内外学术机构和个人名单,这一名单曾请时任上海博物馆馆长马承源(1928—2004)、副馆长陈佩芬(1935—2013)审核签字,又经副馆长汪庆正(1931—2005)审阅,作了一些增补。我们向国内外寄发了500封信函,其中包括图书馆、博物馆、艺术馆、大学、研究所、出版社等学术机构和个人,还通过上海图书馆网站将这一信息广而告之,并以电话、传真、电子邮件等方式与国内外有关方面进行了联系。从1998年1月至5月,共收到国内外各类函件269件;其间,刘永龄也曾根据我们提供的名单再次发函,曾收到回信80多封。

本文作者(左)和时任上海图书馆馆长马远良(右)在香港与刘永龄先生的合影(1997年7月21日)

《善斋吉金录》的重印并赠送全球学术界的义举得到国内外学界的高度赞誉。1998年1月,兰州大学图书馆最先寄来了要求赠送的信函,其后的来函几乎遍及包括台湾、香港在内的全国各省市和地区,如北京大学校长办公室、中国社会科学院历史研究所等机构在来函中对受赠重印本表示了热忱的期望。国外如美国华盛顿大学图书馆、加拿大多伦多大学图书馆、英国大英博物馆、日本京都国立博物馆等机构也先后来函,希望受赠此书。国内外许多著名学者,如陈炜湛、杜迺松、吴浩坤(1930—2017)、黄盛璋、李学勤、裘锡圭、石兴邦、史树青(1922—2007)、松丸道雄、夏 渌(1923—2006)、许 嘉璐、王宇信、张光裕、张政烺(1912—2005)等,对刘永龄等人发扬先人遗泽之义举均给予了高度评价。

史树青先生在来函中认为:《善斋吉金录》重印,“诚为我国历史学界、图书馆界、文物考古界、古文学学界大事。其有利中华民族传统文化及刘氏祖德之弘扬,阙功甚伟,而该书增加多种索引,尤便后学”。夏渌先生在来函中指出:“贫寒出身的学者治古文字学,最困难的是无力购买图书资料,在中山大学当研究生五年,分配到武汉大学后五年,差不多十年功夫用于摹写《三代吉金文存》和全部出版的甲骨文拓片,仅能满足起码的研究工作。印赠宝书的义举实有益斯学,发扬了刘老先生的爱国乐施的高风亮节。”

2000年1月10日,《善斋吉金录》重印本首发式暨学术座谈会在上海图书馆隆重举行。与此同时,赠送给国内外的数百部重印本陆续寄出。

《小校经阁遗芬》编撰始末

《小校经阁遗芬》为刘耋龄主编的《和乐堂丛书》之一。刘耋龄1934年2月出生于上海,1959年考入北京航空航天大学发动机系,1963年毕业后任教于上海第二工业大学,1994年退休。2005年被聘为上海文史馆馆员。刘耋龄谈到他主编《小校经阁遗芬》书的缘由:

祖父(刘体智)收藏规模宏阔,品种丰富,甲骨、铜器、书画、瓷器、善本、砚台、古墨、鼻烟壶这些方面,他都有涉猎。祖父没有把他的众多藏品留给子孙,然而他对收藏的喜爱却无形中遗传到我身上。想当年的小校经阁,藏着五百个箱子,内有书籍十万册,甲骨分藏在一百五十只红木盒中,有些还附有木盒座,铜器、瓷器、字画随处可见,俱极精美,连我家吃饭的餐具,也有不少印着“乾隆年制”的字样。我1938年到1951年都随祖父住在小校经阁所属的花园洋房里,儿时在这儿度过的美好时光,对我产生了潜移默化的影响。我认识到,收藏是一个民族的记忆。所谓收藏家,只不过是暂时保存了这些老祖宗传下来的宝物,有义务、有责任为这些珍宝找一个好归宿。改革开放以后,生活渐渐有了起色,我开始从鸟食缸、象棋

和砚滴等小件入手,日积月累,收藏范围逐渐扩展到包括景泰蓝、漆器、瓷器、玉器、佛像、朝珠、竹木雕、鼻烟壶、古旧家具在内的几大类,以至于有专家误以为我这些藏品是得自祖上所传。其实,这些收藏是远远不能跟祖父的藏品相提并论的。在我们家族的收藏史上,如果能附先祖父骥尾以传,我就喜不自禁了。祖父在藏品散失以前,编就了《善斋吉金录》等书,至今仍深受学术界称誉。近些年我也效仿祖父,努力将自己的藏品编书出版,供社会利用,主编有《和乐堂丛书》,业经出版多种,连同正在编纂的《小校经阁遗芬》,都投入了我的精力、财力,我的心血。

由于《善斋吉金录》重印本的缘故,我自1998年夏与刘耋龄相识之后成忘年交,常有往来。2016年7月16日,刘耋龄与我谈起拟将所藏、所见刘体智先生收藏事业的相关文献汇为一编,以表彰其祖父的道德文章,并给我了一份他整理的所藏先祖文献目录,希望我能够具体负责此事。由于当时我正值所主持的国家重大项目和重点项目的研究面临结项的关键阶段,难以分身,于是与刘耋龄商议推举一合适人选。承担此事需要有诸多条件,一是要熟悉甲骨金文和近现代学术史并对此有兴趣,二是要能辨识尺牍等文献中的篆草字体,三是要善于与学术出版界进行交流沟通,四是要在近年中集中一段精力和时间,五是要为人诚信仁厚。我想到了年轻同事张涛,经与他商议后,2016年9月1日,我们三人正式见面并就《小校经阁遗芬》编辑出版事宜进行了具体讨论。从2016年9月至2018年5月,我们在刘家一起讨论《小校经阁遗芬》编辑出版事宜不下十多次。其间,张涛对所收集的文献进行了逐一的考校和注释,并曾先后专程去广东省立中山图书馆、浙江图书馆等机构查阅相关文献,得到了这些图书馆的鼎力相助。而刘耋龄也因整理出书过度劳累,于2017年4月病倒住院,在医院和家中休息了数月之久。《小校经阁遗芬》中凝聚了他们二人数年的心血,体现出对传承和弘扬中国优秀历史文化的热情和执着,令人感动。

《小校经阁遗芬》所收文献包括私人书札、公牍、文件、书画以及刘体智旧藏甲金选样,而以书牍为主,内容皆与刘体智交游、收藏事迹有关,故统名之《小校经阁遗芬》。遗芬意指后人感怀前辈留下的盛名美德,宋儒朱熹诗云:“悬知千载下,此地想遗芬。”清朝《海山仙馆丛帖》中有《尺素遗芬》,即是潘仕成故交知友的来往书信,近代出版家王云五作序的《王氏遗芬录》则是家族文献。今此书命名为《小校经阁遗芬》,对刘氏家族而言,实是恰如其分。明朝大学士李东阳为湖州闵氏聚芳亭补书亭扁,并为其家传的交游聚会吟咏诗卷《聚芳亭卷》作跋,有“诗书图史,遗芬剩馥,在其子孙者,其来未艾”之语,并极口赞叹该卷的收藏保存者闵珪之“贤”,后来的王世贞也称誉闵珪为“能世业也”。今《小校经阁遗芬》出版,刘耋龄可称“能世业”,而刘氏一族的家风也应“其来未艾”吧!

此书中所收资料原件,大多为刘耋龄所藏,也有一些为公共机构的相关文献,包括刘体智与容庚(1894—1983)、罗振玉、徐森玉(1881—1971)、尹石公(1888—1971)、唐兰(1901—1979)、陈梦家(1911—1966)、胡厚宣、郭沫若等的来往信札。全书图、文分排,其中文字部分先释文,次简注。书后“附录”中收入相关研究文章数篇,可藉以了解刘体智的收藏经历及藏品价值。《小校经阁遗芬》将珍贵历史文献公之于世,其出版得到了上海文化发展基金会图书出版专项基金的资助,真是可喜可贺。

刘耋龄在编完《小校经阁遗芬》后,整理收藏文物的热情不减,他在《小校经阁遗芬》序中写道:“我现年85岁,体弱多病。我这些藏品也确实来之不易,其中凝聚着中华民族灿烂的文明历史。在有生之年,我还想为弘扬祖国的优秀历史文化多做些贡献。今后,我还要将重要收藏品分门别类,如唐以前的石雕佛像、唐卡、内画、鼻烟壶、料器、象棋等,请我志同道合的朋友摄影、编辑、出版,供广大爱好者赏析。”字里行间,折射出上海这座城市中众多文化人的精神品质和生命追求。

作者:王世伟 上海社会科学院信息研究所研究员

编辑:周俊超

*文汇独家稿件,转载请注明出处。