▲由《随园诗话》为代表的长篇诗话,在乾嘉以后几乎成为写作的常态,篇幅动辄在十卷以上,记录功能亦非同昔比。此是由其所处的疆域辽阔、民族众多、生活五花八门的大国新环境使然也。除钟鼎庙堂、渔樵僧道、山川草木、鸟兽鱼虫等传统题材外,又极力着墨于新题材,诸如十八行省、藩部四陲,仕农工商、闺阁布衣,乃至怪行丑物、洋人夷器等,巨细靡遗,无一不能吟咏入诗。

【导读】清人诗学的理论思维,此时已是自然无痕地融入历史记录的取舍褒贬之中了。诗被生活日常化了,而与此同时生活也被诗形式化了。此种曾经存在过的诗性的生活方式,在清人诗话的记录之中,被空前绝后地、完整地呈现出来了。

析出事、文与义的清人诗学

清代诗学留存下如此巨量的文献材料,为今人解读清人之诗观、诗法、诗情乃至诗生活,提供了在它之前任何一个朝代的诗学之于当代都未曾有过的充裕条件(应与同样巨量的诗人诗集合观)。我们可以具体地读到,诗观、诗法是如何集历代之大成而又推陈出新的,诗情是如何四处溢出而导向平民化的,尤其社会日常生活是如何普泛地诗化的。总之,在经历了唐宋诗的辉煌及元明诗的学唐后,清人在诗学方面继续前行的同时,更在生活方面日常地践行着“诗言志”、“不学诗无以言”、“诗可以兴观群怨”的圣人古训。而其前所未有的具体可感的程度,最是令人感觉新鲜。而此种体认效果也是阅读几种局部选辑性质的清诗话丛书难以达成的。

如清人诗评、诗观集成与创新的情形,上世纪以来学界已有比较充分的研究,归结为所谓“神韵”、“格调”、“性灵”、“肌理”四大说。而在今天,统观全部材料之下,还可以补充更多的内容。

例如康熙时吴乔倡言、赵执信弘扬的“诗中有人”说,中经乾、嘉时发展为“诗中有我”说,迄于道光初落实于潘德舆的“质实”说,实是足与四说的“文饰”性质平行分立的另一条诗学的主流脉络。故余尝谓潘德舆的“质实”说,乃是清人诗观的第五说,其义切“今”,匡扶本朝诗风之功,不在四说下也。而即就四说本身言,也有了较之20世纪学界更进一步的认识。如“格调”说旨在承旧,“性灵”说易发写诗之兴,前者温厚无偏颇,宜作初学之教科书,后者则在当年鼓荡起一场盛大的诗潮,两说之长皆不在诗理之新创也。惟王渔洋之“神韵”说与翁覃溪之“肌理”说,最具论学之质,王说立足五言而尽出其妙绪,翁说著意长篇而畅通其文、理之脉,有清一代诗学之学理,端赖此两家之实质性推动,而进于一新境界也。

昔者孟子说《春秋》云:“其事则齐桓、晋文,其文则史。孔子曰:其义则丘窃取之矣。”(《孟子·离娄》)此言何尝不可看作是圣人在为史著定义,即析出了事、文与义三种成分,缺一不可。此言又何尝不可借用于清人诗学:诗中有“人”、“事”,其“文”则诗,其“义”则诗评发之也。若以上述五论分疏之,吴修龄、赵秋谷之“诗中有人”说稍重于诗中之“人”、“事”,王渔洋“神韵说”、沈归愚“格调说”、翁覃溪“肌理说”稍重于“文”之表达,而袁随园“性灵”、养一斋“质实”之说,则有人有文,意主融通平衡,此各家“义”之稍别也。清人诗评的此种“义”旨,如果扩大至学术全体来看,与乾嘉学者中章学诚“六经皆史”、“文史通义”,姚鼐“义理、考据、辞章”等名论,亦属同路,是完全可以打通互参的。

清人细密的选诗说法,如“金针度人”

清人于诗法类著作最盛,大抵一为童蒙初学而作,一为士子考试而作。此时古、近体诗的一般法则格式,在理论上已经基本没有新义、剩义可供探究了,所以此类著作多为归纳、总结前人成法,用来教授初学。至于应试之作,乾隆二十二年科举恢复试诗以后,大量直接供作参考之用的韵书、事典类书、试帖作法书等充斥市面,如徐文弼《汇纂诗法度针》、郑锡瀛《分体利试诗法入门》之类,篇幅宏大,格式全备,虽也可属广义的诗法性质,但都系工具书,不在“诗学”的范畴之内。

诗法多须附丽于体式方可著论。吾国诗体至清代,各体虽都不乏继续涌现出好诗,但若就“体”而论,似只有七古歌行与七律两体尚有一些变化发展。如七古歌行有“梅村体”,七律则有袁枚的所谓“第四变”(舒位《瓶水斋诗话》)。尤其是前者,乾嘉时又有杨芳灿、陈文述等,直至清末民初樊增祥、杨圻,都被公认为此体的大家,其成就甚是可观,若非白话诗体代兴,此体几可直入现代矣。故清人于七古歌行一体,既有创作实绩,又有诗理探讨,大为开抉了明人何大复《明月篇序》之说,其新创的成分最可引人关注。其他如古体诗探究其声调之秘,亦是一个热门的话题,自清初王士禛、赵执信等发其端,引来宋弼、翁方纲众家之响应,一直持续到同、光间,还出现有董文涣的《声调四谱图说》等作,以为总结。又有周春的《杜诗双声叠韵谱括略》,亦是声韵研究方面的专门之著。所以“声调谱”著作也自成诗法类中的一类,是超越了实用性而具有学理性质的题目之一。

清人说诗法表现得最为充分的场合,乃在别集、总集的作品评说之中,往往精心选录某家、某体、某代之作,编为选本,然后一首一首详加分析,就诗说法,不欲徒托空言。此种选诗说法的形式虽然由来已久,不自清人始,但清人则将说辞部分大为扩充,甚至多有径直题为“论”、“说”、“法”的,如徐增《说唐诗》、吴淇《六朝选诗定论》、屈复《唐诗成法》等。此类著作一般因其选诗数量大而仍被视作总集、别集,如《四库总目提要》之处置。其中有选诗与说法原即分开者,如清初马上巘《诗法火传》分左右两编,右编录诗,左编则采众家之言说法辨体;王士禛《五七言古诗选》、姚鼐《今体诗钞》,道光中方东树以桐城文法批点之,复将批校语汇辑为《昭昧詹言》,则《火传》左编与《詹言》自是现成的诗法之作了。也有将总集的可剥离部分抽出单行的,如徐增《说唐诗》卷首《与同学论诗》一篇,即曾被张潮改题《而庵诗话》,收入其《昭代丛书》。

拙《清诗话三编》也曾将康熙中徐锡我《我侬说诗》的乐府、古诗、律诗三体三篇“总说”,辑为一卷收入,盖其说法务求详尽,颇有可采者也。乾隆中李怀民《中晚唐诗主客图》亦同此例。又如纪昀《玉溪生诗说》亦为一异例,既选一百六十余首,俨然义山诗选本,却又为不选之三百六十余首逐一说明理由,则又破从来选本之例矣。故清人诗法之作往往需要逐种甄别,视其选诗数量多寡(数十首以下者多非选本)、说之轻重详略、诗录出与否(仅列诗题者自非选本)等因素,而定其说法为主抑或选诗为主,非可一概而论也。总之,清人之选诗说法远较历代细密,遂大破了“金针不度人”之古箴,已孕有民国现代学术的旨趣了。

“诗话”,一种“通于史”的诗学体例

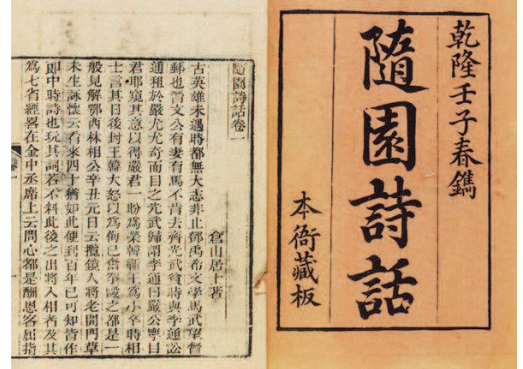

以记事录诗为主旨的诗话之作,其体例也在清代发生了一次跃进,即由康熙中《渔洋诗话》之以本人视听为中心的传统写法,发展为乾隆中由《随园诗话》为代表的四方广为徵诗求话的新写法。此种长篇诗话在乾嘉以后几乎成为写作的常态,篇幅动辄在十卷以上,记录功能亦非同昔比。此是由其所处的疆域辽阔、民族众多、生活五花八门的大国新环境使然也。盖清诗除钟鼎庙堂、渔樵僧道、山川草木、鸟兽鱼虫等传统题材外,又极力着墨于较新的题材,诸如十八行省、藩部四陲,仕农工商、闺阁布衣,乃至怪行丑物、洋人夷器等,巨细靡遗,无一不能吟咏入诗,留下了数量极为可观的当代诗学甚或社会学的史料。

“诗话”作为一种主要“通于史”(章学诚语)的诗学体例,其从北宋《六一诗话》始,至此殆可谓完成。若以现代术语名之,或可称之为“历史诗学”。此时的诗话,在平静地记录当下历史的过程中,顺带也呈现出作者的诗学趣尚。换言之,清人诗学的理论思维,此时已是自然无痕地融入历史记录的取舍褒贬之中了。现成的诗学原理与规则都已烂熟于诗人内心,作诗的主要趣味只在表现性情与生活,相信只要真实地表现即可自具面目而达于独创。诗被生活日常化了,而与此同时生活也被诗形式化了。此种曾经存在过的诗性的生活方式,在清人诗话的记录之中,被空前绝后地、完整地呈现出来了。

诗话的史的旨趣,除了记录当代诗坛外,前人还曾尝试运用此体汇聚一代诗史与一地诗史,如宋人托名尤袤的《全宋诗话》,系夺胎于计有功《唐诗纪事》;明人郭子章辑撰《豫章诗话》等。但宋代与明代都各只此一部,尚属偶见。断代诗话与地域诗话都是在清人手上才被激发出生机的,并蔚成大观,各自形成了相当完备的系列。

以上即是清代诗学的主要内容及其特征。其他如论诗诗之连章体亦有较大的发展,又新创“点将录”一体等,则皆可归入诗评类。三大例要而言之,诗评、诗法自具美学的性质,诗话则偏于历史的性质,合而为一亦诗亦史的整体,虽是最近的形态,也正未出儒家诗学言志言情、兴观群怨的规范也。

清诗话中一些孑遗罕觅的稿、钞本及刻本

有清一代文化繁盛,乾嘉学术臻至传统学术的高峰,诗学自是其中的一部分。由于时间距今最近,保存下来的数量过大,据各家书目著录,几达一千数百种之大数目,虽不无亡佚及有目无书者,但数量仍极可观。拙辑《清诗话全编》“内编”的“顺治康熙雍正期”十册,近日由上海古籍出版社出版发行。如前所见,我多年来即以《四库全书总目》诗文评类小序“五例”之说为据,进而概括为诗评、诗法、诗话三大类。今以编丛书之故,虽尽收诗评、诗法、句图、本事诗、论诗诗、点将录等各体勒为成书之作,而仍以“诗话”统称全书,这是沿用明清以来杨成玉《诗话》、何文焕《历代诗话》等丛书的老例,非用其原义也。

《清诗话》自民国初年由丁福保首辑以来,百年间又有郭绍虞辑《续编》、拙辑《三编》等接踵而行,学术遗泽甚厚,颇为学界与读者欢迎。然皆为选辑,数量仅占已知现存总数的五、六分之一而已,不及收录的珍稀版本及重要著作也不在少数。此次《全编》借助国家之力,立旨全面收集,仅据已出版的内编清初三期与即将出版的乾隆期统计,便已达200馀种,是迄今为止经过现代整理、编次最为完全的一次整体呈现。而才编至乾隆期,收入的种数即已超过上述《清诗话》一、二、三编的总和了。数量大加上种类繁多,前述“三分”体例的认识成果不能遽用,全书遂改从著述的“自撰”与“汇编”两大基本属性入手,分为内、外编。两编之下,内编自撰之著按清十帝的时序排列,外编汇编之著则据内容宗旨分为“断代”、“地域”、“诗法”三类。如此既合乎一代诗学著述生成之实际,也稍便阅读使用。此次先行面世的顺、康、雍三期自撰之著,即属内编,其中近半数凡45种为一、二、三编所未收,不乏稿、钞本及刻本之孑遗罕觅者,一直以来都未能充分流通。下面就具体介绍一二。

稿钞本首次刊印者,有浙江图书馆藏《来集之先生诗话稿》,上海图书馆藏王毓芝《诗剩》,国家图书馆藏朱绍本《定风轩活句参》、得云道人《无当玉卮》,中国社会科学院文学研究所藏康乃心《河山诗话》等。而上海师大藏田雯《山薑诗话》稿本,田氏后来虽有刻本《古欢堂杂著·诗论诗话》,但两者之间存在较大的差异,与吴乔《围炉诗话》、《逃禅诗话》的关系相似,故以并录为宜。又常熟市图书馆藏有宋顾乐《梦晓楼随笔记》《梦晓楼人随笔》稿本两种,前一种曾易名《梦晓楼随笔》刊行,较流行,但后一种则未刊,今为补录刊出。至于乾隆期收入的稿本、钞本亦有多种,其中以国家图书馆新发现的翁方纲作于去世前的《石洲诗话》卷九、卷十手稿本,最令人瞩目,覃溪此书遂得以经由《全编》首次完帙也。

刻本罕存者,如魏裔介《兼济堂诗话》附于其《唐诗清览集》后,国内未见藏,此次得自韩国首尔大学奎章阁图书馆。王含光《吟坛辨体》康熙刻本藏山西省图及祁县图书馆,出晋地则未见。陈元辅《枕山楼课儿诗话》初刻本未见,日本东京内阁文库藏有雍正三年的重刊本,为目前所仅见;袁若愚《学诗初例》有康熙丙申文盛堂刻本,藏西南大学(原西南师范大学)图书馆,一般著录乃为乾隆刻本,经比勘系同一版之先后刻,该书的写作及初刻时间遂可提前至康熙时期,算是一个不大不小的发现。夏基《隐居放言诗话》一卷,原来江西省图书馆曾藏有一旧钞本,编者上世纪九十年代初还曾寓目过,今已不明下落,只能转从日本内阁文库藏康熙癸酉刻本复制。此外台湾大学藏李其永《漫翁诗话》二卷,大陆亦未见。台大另藏有乾隆间冯一鹏的《忆旧游诗话》刻本一种,大陆某馆虽著录有藏,然一直无由得见,两种均从台大录回。

版本有异须择善而从者,如浙江图书馆藏王士禛《诗问》四卷续三卷康熙刻本,乃是郎廷槐、刘大勤录王士禛等人诗问答的最初刊本,后几经改编翻刻,流行的《带经堂诗话》本、《花薰阁诗述》本及《清诗话》本等均大失其原貌。通行诸本多将郎录的张笃庆、张实居二家答与王士禛答并列,而康熙初刻原是三家分列的;尤其是续三卷十二问答,一家一卷,后世之本或全阙,或混淆,如《清诗话》本据《花薰阁诗述》本,统合前、续为一卷,第20则以下之续问答著为王士禛一人之答(含张实居二答),核之康熙本,实为张笃庆一人之答,渔洋仅占二则半(其中一则还被误属张实居萧亭),张冠“王”戴,而真正的渔洋之答十二则,反有十则付之阙如。1985年齐鲁书社周维德《诗问四种》本已用此康熙本,然影响不敌《清诗话》本之一版再版也。

再如严首昇《濑园诗话》二卷,载康熙初年所刻之《濑园文集》卷十九及卷二十,两卷之间又另页补入二十则,盖《濑园集》曾于康熙二年至九年“三续于家”,此本即为“三续”者,故最全。前之顺治刻本仅一卷,后之《茂雪堂丛书》本未注意及此增续文字,皆未为善。又如蒋衡《说诗别裁》,《续修四库》所收乾隆初刻本时间虽早,然内容仅为《古诗十九首》一笺,其书实由《古诗十九首笺》与《古乐府》、《杜诗纪闻》三种组成,载蒋氏《拙存堂文集》中。而乾隆本失载的《古乐府》与《杜诗纪闻》两种,后为乾隆中李调元窃用,拼凑成他的《雨村诗话》(二卷本)。今蒋氏全本行世,则雨村“话古”诗话之伪(另有“话今”诗话十六卷补遗四卷)一桩公案,亦得以大白于天下,诚为快事。其他如叶弘勋《诗法初津》,乾隆间钱思敏等改编成《增订诗法》,实有减无增,今顺治期既收叶书,则钱书乾隆期即可不收;王士禛《律诗定体》用乾隆二十二年泺源书院刊宋弼辑订《诗说二种》本,方贞观《辍锻录》用复旦大学藏原稿本等,均不同于通行本,就不一一缕述了。这些版本异同流传取舍的情况,俱于各书前的“提要”中予以说明,提要并对撰者生平、成书刊刻时间及该书的诗学价值等,也一一考辨订讹,重要者则详绎之,期以裨益学术,读者幸能留意之。

重估清诗价值,“为古人续命”

诗话编纂的另一繁重之点在于标点校勘。编者于此曾谐用拍卖行之语,提出一个“下影印一等”的说法,以求最大程度地保持整理本的准确性。现代的标点、排印方式,文字容易产生讹误,西式标点规则也不尽符合传统文言文法,加之诗话随笔,文法本身也不如诗文之正式严谨,故点校并非易事。清人诗话稿本、钞本又颇有用行草书就者,刻本之序跋题辞,往往还有挥洒草书者,即连刻本正文,保存不善、字迹漫漶者也不在少数。此等处辨识极需功夫,一字不容含糊。如钱尚濠《买愁集》四卷久湮无闻,各卷前之弁言即为草书,此书民国初忽受欢迎,然上海藜光社等排印本竟舍弁言不用,岂非避难就易乎?又如《来集之诗话稿》,全稿墨迹暗淡,字、纸几近一色,且稿中勾乙改动之处甚多,整理难度不小。此系清初之稿本,来氏有名于时,不容不收,最终得以清晰之面目问世,可谓来氏功臣也。此类“整旧一新”的情况,乾隆期以下各期所在多有,编者《全编序》“为古人续命”一说,即此之谓也。此种高质量的现代整理本,其价值实又并不在影印本之下,而便利今人阅读研究之功效,也是影印本无从替代的。

清代距今已届百年。上世纪初,陈寅恪先生即曾就治中国古代史,对现代学人提出过一个“应具了解之同情”的要求。余以为这是一个高悬于其他任何治学方法之上的原则,当然也不妨视之为底线。陈先生并进而指出:

盖古人著书立说,皆有所为而发。故其所处之环境,所受之背景,非完全明了,则其学说不易评论。而古代哲学家去今数千年,其时代之真相极难推知。吾人今日可依据之材料,仅为当时所遗存最小之一部。欲藉此残余断片,以窥测其全部结构,必须备艺术家欣赏古代绘画雕刻之眼光及精神,然后古人立说之用意与对象,始可以真了解。所谓真了解者,必神游冥想,与立说之古人处于同一境界,而对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表一种之同情,始能批评其学说之是非得失,而无隔阂肤廓之论。否则数千年前之陈言旧说,与今日之情势迥殊,何一不可以可笑可怪目之乎?(《金明馆丛稿二编·冯友兰中国哲学史上册审查报告》)

陈先生此言写于民国二十年,针对一部学术著作,自是一个学术的立场。但是否也是对于距时不久的反孔之举,作出的一个极早、极敏锐的反思呢?

21世纪中华文化的复兴之业,不得不需要从接续上世纪被凿出的文化断层开始,不得不需要从头再培养起此种“了解之同情”的正常心态。余与同仁此番编辑《清诗话全编》,不避琐屑而务求其“全”,即秉持此一种同情之心态,欲为古人续命也。盖清后之百年,或罪其以少数族入主中土,或罪其挫于中、西交涉之际,更有罪其为“封建专制”而全盘抹煞者,影响流传所及,已全然不知康、乾盛世之得中华文化之正,即连诗话也几成绝学了。

在此谨冀望《全编》的出版,能够促进清诗的整理、阅读、研究之业,推动评定其作为继唐诗、宋诗之后第三个高峰(汪辟疆语)的历史位置。诗与文,本是最能代表中华文化的权威两体,其文史价值原不在同时代的小说、戏曲等俗文学之下。其中如唐诗的价值,乃是在宋人手上评定的;宋诗的价值,更在历经元、明两代,由清人手上才得以评定,都费去了数百年的漫长时间,方获定评。如此则清诗距今尚不算遥远,又有汪辟疆、钱仲联、钱锺书等前辈学者开导在先,正是今后大可用武之地。此番《全编》集中完整汇聚的清人一代诗学,既是历代诗评、诗法的集成,又是本朝诗艺、诗话的当下记录,为今人普遍阅读、深入研究清诗大开了方便之门,同时也是不二法门,相信当能经受得住历史的检验。

作者: 张寅彭(作者为上海大学文学院教授)

编辑:李伶

责任编辑:于颖

*文汇独家稿件,转载请注明出处。