对于象征主义者威廉·巴特勒·叶芝而言,塔楼是一个极其特殊的意象。他不仅彻底熟悉它在塔罗牌等玄学传统中的多重含义,不仅选择了《塔楼》作为或许是他后期最重要诗集的标题(同时也是其中最长的一首诗的标题),同时,他生命中写下的最后一首诗即题为《黑塔楼》。并且,叶芝还身体力行地消弭艺术象征与现实生活的界限,费尽周折买下并修葺巴利李塔楼,使之成为一座看得见摸得着的文学雄心的殿堂,一种矿体的、创作理念的道成肉身,成为他一生志业的纪念碑。

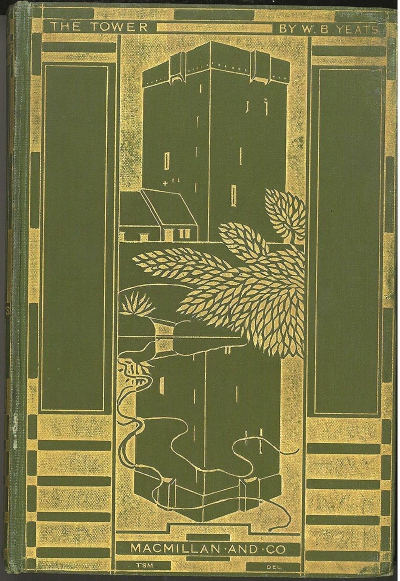

▲叶芝诗集《塔楼》1928年初版本封面

都柏林国家图书馆地下一层的玻璃柜中,收藏着叶芝曾经使用过的诸多塔罗牌中的一副,泛黄,彩印,图案清晰;同一个柜子里还陈列着叶芝加入金色黎明会时期的仪式笔记,他在凯尔特神秘学会的同事记录的他的三次“幻视旅程”,他与通神学会创立人海伦娜·布莱瓦茨基夫人的通信,以及他的一个黄皮随身抄,上面涂画着星相学与卡巴拉符号、他与夫人乔琪·海德-丽思(乔治)“自动写作”实践的草稿、《一次天启》的早期手稿片段。出色的布展。追溯灵感的猎奇柜。一种无声的文学评论。这些玄学知识无一不被叶芝高度创造性地运用于其后期创作之中,而被这个玻璃柜所浓缩的、专属于作为神秘学家的叶芝的写作工具箱内,那张名为“塔楼”的文艺复兴时期意大利塔罗牌是格外耀眼的存在。

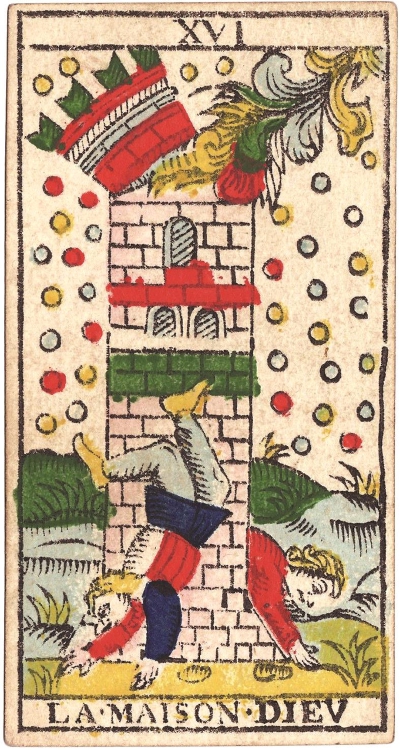

15世纪起,“塔楼”一直是经典塔罗大阿卡纳体系中的第16张牌,位列第15张大阿卡纳“魔鬼”之后。在以维斯康蒂牌为代表的意大利体系中,这张牌的名字是“魔鬼之屋”(la Casa del Diavolo),在以马赛牌为代表的法国体系中,它的名字却是“上帝之屋”(La Maison Dieu),一种与该牌面的正位与逆位含义相匹配的镜像逻辑。“塔楼”是经典塔罗中最灵活多变、象征内涵最丰富的大阿卡纳牌之一,正位塔楼的意义包括:英雄主义冲动、高远目标、渊博学识、解放与自由、革命与天启、骄傲与成就、声望与权威、稳定性;逆位塔楼的意义则包括:傲慢、危险、剧变、废墟、逃离、对未知的恐惧、囚禁、等待中的厌倦、稳定性的瓦解。在意大利和法国体系的“塔楼”牌上,牌面图像通常是一座高耸的巨塔或城堡,带雉堞的塔顶正被击落(在诞生于20世纪的韦特塔罗中则表现为一顶金王冠),正在纷纷崩落的金币或金树叶形状的瓦砾中,一对男女头朝下从塔楼高处坠下。

▲16世纪马赛塔罗中的“塔楼”,名为“上帝之屋”

▲16世纪明恰特塔罗中的“塔楼”,名为“魔鬼之屋”

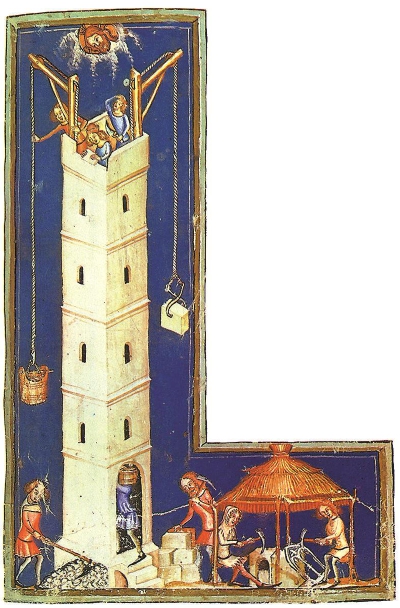

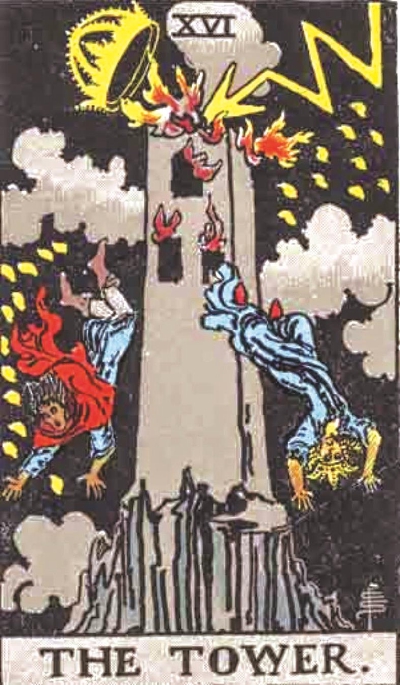

就图像志元素而言,“塔楼”这张牌与同时期或中世纪更早期表现建造或摧毁巴别塔的手抄本之间的重合度是如此之高,以至于我们很难相信它没有从后者获得灵感。“巴别塔的坠落”也是金色黎明会对这张牌含义的第一重阐释,虽然该组织的成员都被鼓励绘制属于自己的个人化塔罗,今日使用最广泛的莱德-韦特塔罗的设计师A.E.韦特就曾是金色黎明的外围成员。叶芝显然深受这种在古老的图像体系中建立独属于自己的分支的“制造象征”运动的诱惑,但他自己使用最多的塔罗是一套意大利古牌,陈列在国家图书馆玻璃柜中的“塔楼”牌正是出自于此。它表现了一种精要主义的塔楼图像:没有人物,牌面分为中心对称的上下两半;两座塔,两个太阳,两道闪电,旋转180度就可以彼此重合。

▲“建造巴别塔”,14世纪德国手稿

▲韦特塔罗中的“塔楼”牌

1916—17年间,叶芝从“人口拥挤区委员会”购得位于西爱尔兰高威郡的一座诺曼风格的城堡主楼,它始建于13或14世纪,经过德伯戈斯家族的代代相传,于16世纪被录入《康瑙特之书》中。叶芝把它原先的名字Ballylee Castle凯尔特化后,取了Thoor Ballylee(巴利李塔楼)这个盖尔语名字,并将它作为新婚礼物送给妻子乔琪。此后直到1928年,叶芝一家时常来这里度夏,但显然不是把它当作海滩别墅式的避暑山庄:巴利李塔楼缺乏现代化文明日益提供或保证的舒适和便利:四层高的塔楼墙厚达7英尺,每层各只有一间屋子,通风和采光条件堪忧,常年潮湿阴郁,青苔遍布,底层向外连着一间兼作厨房和储藏室的小屋,可能是整座塔楼最暖和的地方。不,即使经过了大量的修葺工作,巴利李塔楼不是主要作为家庭生活的空间而存在的,它是叶芝在《驶向拜占庭》(收入诗集《塔楼》)中描绘的“智性永垂不朽的纪念碑”或者“教人高歌的学堂”,是他为自己建造的神圣创造空间。希尼的归纳或许很难被超越:“那块固执而一动不动的石头,那城堡主楼垂直的体积和抵抗的轮廓,那同时给心灵和五官带来深刻印象的梦幻形状和无情事实,所有这类感觉的传递和象征的气息都把实际的建筑石变成他希望写出的作品的试金石。而这作品必须成为稳固的行动,去直面老年、死亡和解体中的文明……”

文明正在分崩离析,既在叶芝购买和改建巴利李的同时,也在他入住巴利李之后。1916年他与“人口拥挤区委员会”就购塔一事洽谈前几个月,震撼欧洲的都柏林复活节起义发生了,到了1922—23年间,手足屠杀手足的血腥内战打到了叶芝在巴利李的家门口,导致叶芝的一个建筑工人遭枪杀,附近的桥梁被炸毁。对塔楼及其所象征的一切可能被全盘摧毁的焦虑集中体现在叶芝完稿于1923年的组诗《内战时期的沉思》中,该组诗共有七首,其中第二首《我的家》直接聚焦于巴利李本身:

一座古老的桥,一座更古老的塔楼/一座被塔楼之墙荫蔽的农庄/一亩满是石头的土地/那儿,象征之玫瑰会绽放花朵……/一座旋梯,一间顶着石拱的房间/一座灰色的石壁炉,炉膛敞开/一支蜡烛,还有写过的书页。/《沉思者》中的柏拉图主义者/在某间相似的屋子里持续劳作……

叶芝在这首诗中为自己画的肖像并不完全是一个弥尔顿式的、以“神圣的忧郁”为缪斯的书斋里的沉思者,而主要是一个心灵穿行于历史中、将愤怒与无望倾注于“制造象征”的孤注一掷的建设者,无论在看起来多么不可思议的地方。《我的家》串起了相隔五个世纪两名建筑者的孤独:那个最初为巴利李建筑地基的中世纪诺曼士兵“正在遗忘,正在被遗忘”;而“我”将分享这种命运,差别是“我”诗歌遗产的继承人、未来的爱尔兰子民或许能够“树起一颗孤绝的心灵/那是苦难的合适象征”。心灵如塔楼般被树起,到达它本该抵达的崇高位置,唯有叶芝这样的诗人会向我们谈论这种灵魂的建筑术,也唯有他懂得即使仅作为象征,这种重建心灵的艰苦运动在那个年代有多么稀缺和必须。

都柏林近郊的桑迪芒是叶芝的出生地,那是一座没有多少传奇色彩的住宅:“不过是常见的半独立式、维多利亚时代中期、有凸窗、有台阶和地下室的住宅,它除了坚固的中产阶级可敬性之外,很难神话化。”(希尼)如果说在母亲的亲戚家度过的青少年时期让西爱尔兰斯莱戈郡成为了叶芝的“心乡”,构成了他早期“凯尔特薄暮”式浪漫主义抒情风格的脊柱,那么中年尤其是50岁之后的叶芝所有意识地从事的,恰是一种反向的空间发生学运动:创造自己的地标,而不是被地标塑造;用建筑(石头的和文字的)来为心灵发声,而不是让心灵唱出建筑之歌。

我,诗人威廉·叶芝/用古旧的厚纸板和海藻绿石板/还有来自戈特炼造炉的铁制品/为我的妻子乔治重修这座塔楼。/愿这些词语长存/直到一切再度化为废墟。

叶芝在巴利李塔墙上的一块石板上镌刻了如上铭文。如果它们显得略有些刚愎自用,透露出一切想要让必朽之物——即使是磐石,即使是叶芝这样巨擘诗人的声誉——永垂不朽的人类行为的荒诞,那么我们或许应当记得,想要在不可能之处扎根,想要在无根基之处建立根基,这种悲剧式的英雄主义与无可奈何的矛盾,同样也包含在“塔楼”这张决定命运之牌的象征语义库中。(作者系复旦大学外文学院英文系副教授)

作者:包慧怡

编辑:王秋童

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。