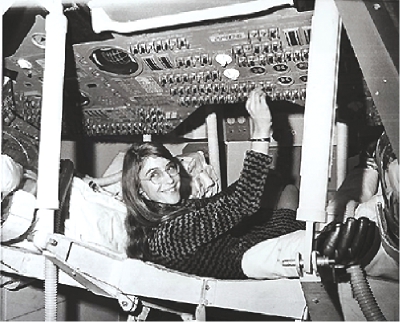

1969年,汉密尔顿在“阿波罗”指挥舱。

今年是“阿波罗11号”登月50周年。辉煌的“阿波罗”登月是特定地缘政治背景下的特别之举,为了抢在苏联人之前率先登上月球,美国不仅透支了联邦太空预算,而且透支了美国民众对太空探索的支持。一方面,美国国家宇航局预算在“阿波罗”时代之后大幅缩水;另一方面,女性、贫困黑人、反叛青年、环境运动在“反叛的年代”与“阿波罗”项目相互交织,最终把美国政府关注的重点从天上拉回到人间。

1960年4月,科布在俄亥俄州刘易斯研究中心操作多轴太空惯性测试设施。

自1961年5月25日美国总统肯尼迪立下10年之约,到1969年7月20日美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗成为登月第一人,历时8年零1个月又25天的冷战美苏登月竞赛终以苏联落败、美国获胜落幕。不过,辉煌的“阿波罗”登月作为特定地缘政治背景下的特别之举,只是一场历史的意外而非必然。为了抢在苏联人之前率先登上月球,它不仅透支了联邦太空预算,而且透支了美国民众对太空探索的支持。一方面,美国国家宇航局预算在“阿波罗”时代之后大幅缩水:1966年,美国国家宇航局预算达到联邦总预算的4.4%;到1975年下降到不足1%;目前不足0.5%。另一方面,女性、贫困黑人、反叛青年、环境运动在“反叛的年代”与“阿波罗”项目相互交织,最终把美国政府关注的重点从天上拉回到人间,并让太空探索回归常态。“阿波罗11号”任务既是“阿波罗”项目的顶峰,也是其由盛转衰的起点。随着“阿波罗”18、19、20号任务的相继取消,1972年12月的“阿波罗17号”任务成为“阿波罗”项目的绝唱,此后近半个多世纪无人重返月球。今年是“阿波罗11号”登月50周年,在美国乃至全球隆重纪念这“个人一小步、人类一大步”(尼尔·阿姆斯特朗语)之际,从社会和文化角度回望“阿波罗”登月的整个历程,却别有一番滋味涌上心头。

“合适的人、错的性别”:女性与“阿 波罗”登月

与苏联把宇航员定位为普通人不同,美国国家宇航局认为只有强壮的男性体格和男子汉气概才能彰显美国的强大和例外主义。因此,在挑选第一批宇航员时,美国宇航局要求所有候选人必须拥有工程学学位并有担任军队喷气机试飞员的经历。由于直到20世纪50年代前后美军才进入喷气机时代,而1944年以后美军就不再招募女性试飞员,女性从一开始就被排除在宇航员候选人之外。因此,从1959年4月宣布的美国第一批宇航员——著名的 “水星7人组”(Mercury Seven),到1969年8月宣布的“阿波罗”登月时代最后一批宇航员,7批共73名宇航员无一例外全是白人男性。

虽然从结果看,“阿波罗”时代没有产生女宇航员,但这并不意味着女性没有为此而努力。1959年,贝蒂·斯凯尔顿(Betty Skelton)、露丝·尼科尔 斯(Ruth Nichols)和 杰 拉 尔丁·科布(Geraldyn“Jerrie”M.Cobb)3位女飞行员先驱分别参加了3项不同的女宇航员体格测试。1960-1961年间,包括科布在内的25名女飞行员又参加了名为“太空项目中的女性”的体格测试。尽管她们表现出色,有13名女飞行员通过了第一阶段“水星”宇航员体格测试,科布更是通过了“水星”宇航员全部测试,但在男性主导文化仍居主流的20世纪60年代的美国,女性向成为宇航员发起的冲击终因“错误的性别”铩羽而归。

反对女宇航员的声音主要来自三个层面。社会文化层面上,在1962年7月美国众议院关于女性是否可以成为宇航员的特别听证会上,美国太空轨道飞行第一人约翰·格林(John Glenn)表示,女性不在这一领域是美国社会秩序的一个事实。男人们出门、打仗、把飞机开出开进,并帮助设计、建造和测试飞机。这一领域可能不欢迎女性。政治层面上,反对者宣称,在登月竞赛中打败苏联人是压倒一切的首要目标,资助女性进入太空不仅将消耗登月竞赛所需的资金,而且可能延缓“阿波罗”项目推进的步伐,干扰美国国家宇航局实现在1970年前把人类送上月球的目标。另外,对女性的性别歧视依然根深蒂固,把女性的作用定位为愉悦男性乃至“物化”女性的观念仍然普遍。在回答女性成为宇航员的可能性问题时,冯·布劳恩(Weiner Von Braun)竟然回答美国国家宇航局“仅为娱乐设施预留了110磅的载荷”。而“阿波罗13号”传奇宇航员吉姆·洛弗尔(Jim Lovell)更是轻浮地调侃:“我们将把女人送入太空,以在地球上相同的方式、基于同样的目的使用她们。”

尽管如此,女性仍然为”阿波罗“登月的成功作出了不可磨灭的贡献。麻省理工仪器实验室的玛格丽特·汉密尔顿(Margaret Hamilton)等女性作为“人肉计算机”,撰写并测试了“阿波罗11号”指挥舱和登月舱计算机的软件;兰利中心被称为“有色计算机”的凯瑟琳·约翰逊(Katherine Johnson)等黑人女性则为“阿波罗”登月任务计算了任务路线。而在“阿波罗”时代折戟的美国女性飞天之梦在航天飞机时代也终于迎来转机。1983年6月,萨莉·赖德(Sally Ride)作为“任务专家”(mission specialist)成为美国第一位进入太空的女性宇航员。1995年2月,艾琳·柯林斯(Eileen Collins)成为美国第一位担任驾驶任务的女宇航员(pilot astronaut)。

虽然“阿波罗”时代美国女性飞天的梦想没能成真,1958-1970年间女性也仅占美国国家宇航局技师和工程师的2-3%,但女性在太空探索领域的努力和成就并没有被遗忘。为纪念约翰逊等为“阿波罗”登月做出重要贡献的女性,2019年6月12日,美国国家宇航局总部大楼前的E街第300路被命名为“无名英雄路“(Hidden Figures Way)。美国当下的重返月球项目也凸显出前所未有的女性气质:不仅以“阿忒弥斯”(Artemis)——希腊神话中的月亮女神、太阳神“阿波罗”的孪生姐姐命名,而且为了实现第一位女性登月的突破,还计划派遣一男一女两名宇航员执行2024年首次登月任务。

穷人运动:黑人与“阿波罗”登月#FormatImgID_2#玛蒂·格雷(MattieGray)及女儿杰姬(Jackie)在肯尼迪航天中心示威。

为了应对日益严重的贫困问题、特别是黑人贫困问题,美国总统约翰逊在1964年1月宣布“无条件向美国贫困开战”。不过,在美苏太空竞赛白热化的背景下,“阿波罗”项目可以大手笔砸钱,向贫困开战的投入却捉襟见肘。如果说在“阿波罗”时代女性主要为争取成为宇航员的平等机会而努力,贫困黑人则为争取更多的联邦预算和媒体关注而抗争。通过在肯尼迪航天中心抗议、在休斯顿模拟登月舱旁静坐、在华盛顿特区抵制“月球漫步”联邦假期、在洛杉矶和曼哈顿为登月归来的宇航员举行的豪华国宴和彩带游行上进行非暴力示威,贫困黑人借助“阿波罗”项目提供的机会和平台得以让“看不见的穷人”发言、现身。其中1969年7月15日黑人牧师拉尔夫·拉伯内西(Ralph Abernathy)领 导 的“穷人运动”在肯尼迪航天中心的抗议尤具戏剧性。

在“阿波罗11号”发射的前一天,25个美国南方贫困黑人家庭在拉伯内西的率领下,赶着两架骡车、唱着20世纪60年代最著名的民权运动歌曲《我们终将胜利》,手挽着手来到肯尼迪航天中心西门抗议示威。以近处骨瘦如柴的骡子和远处高耸入云的“土星5号”火箭为背景,拉伯内西虽然对美国太空成就和三位即将踏上登月之旅的宇航员的英雄主义表示感动,但又指出还有1/5的美国人没有足够的食品、服装、医疗和住房,而美国政府对此却无所作为。他断言:“从今天我们可以继续迈向火星、木星乃至抵达天际,但只要种族主义、贫穷和饥饿仍在地球上肆行无忌,我们作为一个文明的国家已经失败了。”对此,美国国家宇航局局长潘恩(Thomas O.Paine)回应称,相比巨大人间疾苦,美国国家宇航局所取得的伟大技术进步不过是孩童的游戏。他表示,“如果不按下明天把人类送上月球的按钮就可以解决美国的贫困问题,我们就不按……我希望你们的骡车能搭上我们的火箭,利用太空项目鞭策美国大胆应对其他领域问题。”

骡子与火箭、穷人运动和“阿波罗”登月在肯尼迪航天中心奇特交会,以极其夸张的方式凸显了“美国技术能力与社会不公之间悲剧性的、不可原谅的鸿沟”。美国国家宇航局把“阿波罗11号”视为美国太空探索的里程碑,而在贫困黑人眼里,“阿波罗11号”却被视为“向着错误的方向迈进的一大步”。在“阿波罗11号”登月过去仅仅两个星期,有感于白人在登月、黑人陷沟渠,女活动家、黑豹党成员琼斯(Bernice Jones)就撰文抨击,美国一年花费3个多亿美元用于太空竞赛,却不愿每月拿出300块钱来确保其黑人社区过上体面生活。

为了响应约翰逊总统的“向贫穷开战”,美国国家宇航局从1965年开始通过“技术利用项目”向产业界发放专业出版物,从1970年开始出版面向普通公众的 《衍生品》(Spinoff)。与此同时,为了平息不关心社会疾苦的批评、重获公众支持以及从国会争取更多预算,美国国家宇航局还开始探索利用太空技术解决废水处理、空气污染、住房紧张等城市问题,特别是黑人城市社区问题。不过,由于其“向贫穷开战”更多是即兴行为而非持久努力,作秀成分大于实际行动,从结果看并不成功。在严重的贫困问题面前,无论是“阿波罗”项目的口号“失败不是一个选项”,还是“如果我们能够把人类送上月球,为什么我们不能做……”的说辞,都显得无能为力。

“阿波罗”登月招致美国新左派与嬉皮士的反叛

“阿波罗”登月不仅招致了女性、黑人的批评,而且遭到了战后婴儿潮一代——反战、反主流文化的新左派学生和嬉皮士的反叛。新左派学生反对军-工-学复合体,反对美国国家宇航局卷入越南战争,嬉皮士们则对中产阶级主流价值观不以为然。

美国国家宇航局主要依靠整合美国海、陆、空三军太空资产而成。自1958年成立以来,它虽以从事太空探索为主,背地里仍与美国军方、情报界保持着剪不断理还乱的微妙关系。1965年美国派驻地面部队进入越南战场之后,为帮助美军找到藏身越南浓密丛林的“看不见的敌人”,美国国家宇航局成立了有限战争委员会,并以“特别支持项目”的名义开展秘密研究。1968年,美国国家宇航局授予美国大学1.3亿美元军事研究经费,其中大多数用于开发为越战服务的技术。1969年,麻省理工仪器实验室更是从美国国家宇航局和国防部获得了大致相等、超5000万美元的研究经费。

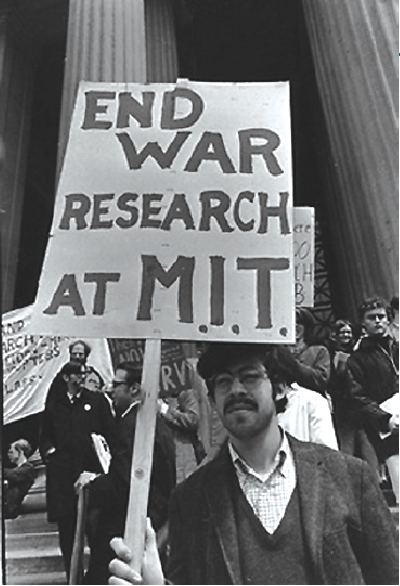

1969年麻省理工大学的校园抗议活动

为抗议美国国家宇航局及受其资助的大学沦为越南战争的帮凶,新左派学生发起了静坐、示威、罢课、占领实验室以及关闭校园等抗议活动。1969年,麻省理工大学持续的学生抗议迫使仪器实验室更名,并最终从麻省理工大学独立出去。同年,因为担心科学被滥用,麻省理工的科学家和学生还成立了著名的忧思科学家联盟,致力于把科学研究从开发军事技术向解决迫切的环境和社会问题转变。1972年,因被发现卷入美国空军和美国国家宇航局的胡志明小道电子战研究,著名的哥伦比亚大学普平物理实验室被愤怒的学生占领。

大学校园的抗议运动不仅迫使美国国家宇航局取消秘密军事研究项目,比如利用巨大的太空镜子在夜间反射月光提高越南丛林的亮度的“月光项目”,而且开始把20世纪60年代晚期主要用来在越南丛林发现并摧毁目标的太空技术用于评估并恢复在东南亚、非洲及拉丁美洲的自然环境,比如利用美国国家宇航局的遥感卫星帮助南越更好地管理下湄公河盆地的自然资源。

与美国国家宇航局向太空进发不同,追求个性解放、放浪形骸的嬉皮士们拥抱迷幻剂、摇滚乐、个性解放和田园生活。他们以“阿波罗”项目“太规矩、太理性、太物质”为由,对其漠不关心。1969年7月20日,即尼尔·阿姆斯特朗、巴兹·奥尔德林(Buzz Aldrin)踏上月球的同一天,新墨西哥州新布法罗嬉皮士公社的25名成员却在用3000多年前古巴比伦人的方法手工收割麦子。1969年8月15日,即在“阿波罗11号”发射一个月后,更有约50万嬉皮士奔赴纽约附近贝塞尔镇,参加伍德斯托克(Woodstock)音乐节,不顾大雨泥泞,尽情享受摇滚乐盛宴。嬉皮士们还抨击“阿波罗11号”登月是一场无聊的“白人盎格鲁-撒克逊新教徒之旅”,宣称未来他们要与黑人、波多黎各人、嬉皮士、被解放的女性、年轻工人们大笑着、醉着一起飞向外太空,而他们要做的第一件事是去扯下“阿波罗11号”宇航员插在月球上的那面美国国旗。嬉皮士未能扯下月球上的星条旗,美国国家宇航局却在20世纪70年代晚期成功地把从卡纳维纳尔角到加州南部的阳光地带从太空新月地带转变为保守主义新月地带。

从“地出”到“蓝色大理石”:环境运动与“阿波罗”登月#FormatImgID_4#“蓝色大理石”

如果说美国海洋生物学家蕾切尔·卡森(Rachel Carson)1962年出版的《寂静的春天》唤醒了人类环境保护的意识,“阿波罗”宇航员们从太空拍摄的地球照片则把环境运动推向深入。由于目力的限制,在地球上举目望去,地球似乎无涯无际。从太空眺望地球大大改变了人类对地球的认识。以“地出”(Earthrise)和“蓝色大理石”(Blue Marble)为 代 表,“阿 波罗”宇航员们拍摄的地球照片推动环境运动在20世纪70年代初迎来又一波高潮,取得了1970年世界地球日活动启动、1971年绿色和平组织和地球之友等国际环保组织诞生、1972年联合国人类环境大会召开等重大进展。

“地出”

作为最经典的环境照片之一,“地出”由“阿波罗8号”宇航员安德斯 (William A.Anders)于1968年12月24日在距地约38万公里的月球轨道上拍摄。作为一张 “半身照”,“地出”把地球定格于从月亮表面缓慢升起的一刻。虽然一半隐没在无垠的黑暗之中,但在了无生气的月面衬托下,孤悬在漆黑太空中的地球就像浩瀚宇宙的一片绿洲,美丽又宝贵、脆弱而渺小。安德斯本人感慨:“我们不远万里来探索月球,最重要的却是我们发现地球”。这张号称“拯救了1968年”的著名照片,给经历了美莱大屠杀、马丁·路德·金遇刺、五月风暴等血腥事件的人们以莫大安慰。它以全新的视角,激发了全世界休戚与共、四海之内皆兄弟的观念:人类只有一个地球,需要共同努力、小心呵护。

“蓝色大理石”由“阿波罗17号”宇航员施密特(Harrison“Jack”Schmitt)于1972年12月7日在距地2.9万公里的奔月途中拍摄。在流动不居的大气之下,土黄色阿拉伯半岛和撒哈拉沙漠清晰看见,非洲中部的绿色和白雪皑皑的南极洲若隐若现,周围是广阔的蓝色海洋。这是流传最广的地球全景照片,人类第一次超越了肉眼的界限,看到了地球的全貌——一个又圆、又美、又小的“蓝色弹珠”。“蓝色大理石”不仅有力地激发了人类保护地球有限资源和复杂生态系统的热情,而且成为了现代环境运动的标志。作为流传最广的环境运动照片,它频繁出现在各种旗帜、按钮、海报、图书封面上,并从少数人对地球的一瞥逐渐演化为一个激起广泛共鸣的环境运动的象征。

1990年2月14日“旅行者1号”探测器在距地64亿公里的太空深处回眸,拍下了以“暗淡蓝点”(Pale Blue Dot)闻名的照片。地球就像阳光下的一粒微尘,需要努力辨认才能找到。而自1992年人类发现第一颗系外行星以来,在迄今发现的4000多颗系外行星中,没有一颗具备生命演化的合适条件。它们重复着“地出”、“蓝色大理石”传递出的信息:地球是独一无二的人类家园,需要我们精心呵护。

回望20世纪60年代,于外美国对苏冷战正酣、对越南热战步步升级,于内民权运动、女权运动、反文化运动、环境运动等社会文化运动此消彼长、相互激荡。置身“美国内战以后美国历史上最动荡的十年”,不仅“阿波罗”项目经受了草根政治的洗礼,并留下了难以磨灭的社会文化印记,太空探索本身也成为了“社会革命的发射台”(美国总统约翰逊语)。若仅仅把“阿波罗11号”视为一项科学技术成就,就严重忽略了其复杂而深厚的社会文化遗产内涵。

在“阿波罗11号”迎来50周年纪念的2019年,美国政府立下了重返月球、登陆火星的目标。在当前美国政治极化、社会分裂严重的背景下,如同“阿波罗”项目并没有产生“万众一心”的号召力一样,今天美国政府重返月球的“阿忒弥斯”项目也不可能“振臂一呼、应者云集”,缺乏共识的美国能否如期实现太空雄心,还是一个未定之数。

作者:张茗 (作者为上海社科院国际问题研究所副研究员)

编辑:陈晨

责任编辑:陈韶旭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。