▲卡尔·凯勒

“我在‘我的’山巅勤奋工作。漠罕·马革海拔高达3350米,比斯林那格还要高出1830米。这里,我是周围一切的主宰。面对美不胜收的高原风景,我身居帐篷而统领世界。我想,像你们这样的百万富翁,即便闲居瑞士,都不会有眼前这般好风光。”

▲波士顿市中心的善本俱乐部

1929岁末的一个夜晚,离平安夜还有一个星期。在美国波士顿市中心比肯丘弗农山街的善本俱乐部(ClubofOddVolumes),一场晚宴正在进行。晚宴的东道主是一位叫卡尔·凯勒(CarlT.Keller,1872—1955)的本地著名会计师,也是一位善本书收藏家。这场设在此家高规格私人聚会场所的聚会,规模并不大,主客加起来不过20位。入座的有哈佛大学艺术史、考古学以及历史学领域的教授,还有本地的银行家、企业家和律师。在凯勒的这些好友中,有好几位是热衷周游世界、向往异域,尤其是到远东各地探险、考察的博物学家。不过,晚宴唯一的座上嘉宾是远道而来的中亚探险家奥莱尔·斯坦因(AurelStein,1862—1943)。

20世纪二三十年代,斯坦因这一名字对世界各地的探险家和旅行家来讲,无人不晓。斯坦因是丝绸之路上的考古学家、探险家,也是一位地理学家和语言学家。他发掘了中西交接的千年古迹,曾被同道伯希和(PaulPelliot,1878—1945)称为“丝绸之路上的领衔人”(“theDeanoftheSilkRoad”)。在英属印度政府任职期间,斯坦因从1900年开始中亚探险之旅,从印度克什米尔穿越中国最西的疆界,进入和田,对这一鲜为人知的区域做了深入的考察。往后15年里的三次大规模探险考察中,他接连发掘和收集了大量的古文献和文物,其中包括从新石器时代到8世纪的大量墓葬品和丝绸织品。而他在1906年从敦煌的莫高窟藏经洞所得,数量和质量为最。

他在1915年之前的三次穿越中亚内陆的探险,行程两万多英里,跨越帕米尔高原、兴都库什山和昆仑山,穿过塔克拉玛干大沙漠和罗布泊,深入敦煌千佛洞的石窟,还发掘了西夏黑水城的遗址。来自中亚的万卷古文书,揭开了丝绸之路的神秘面纱,后入藏大英博物馆,成为国际考古学术界和博物馆界的珍宝。之后的十几年里,斯坦因勤于笔耕,把历次考察之旅的经历和成果书诸于数部专著。

凯勒来自美国内布拉斯加州,1894年毕业于哈佛大学,后来成为波士顿地区一位知名人士,长期就职于莱布兰德—罗斯兄弟—蒙哥马利会计师事务所(Lybrand,RossBrothersandMontgomery,后来并入著名的普华永道国际会计师事务所)。

凯勒社交甚广。他不仅在商界、政法界有不少同仁至交,而且与波士顿地区尤其是哈佛大学的学者、收藏家和博物学界、博物馆业内的许多举足轻重的人物有着密切的交往。他还经常参加波士顿洛厄尔研究所(LowellInstitute)举办的有关亚洲考古、探险的系列讲座,由此结识了英美不少热衷中亚旅行、探险的人士。凯勒同19世纪和20世纪之交的一批西方传教士、探险家、植物学家和旅行家一样,对中国内亚边疆怀有满腔的热情和深切的向往,自称为“业余的考古学家”。他是一位空想的旅行人、斯坦因忠实的崇拜者,不仅对中亚地区的艺术品特别感兴趣,而且热衷文物收藏,以收集《堂吉诃德》的原版本和世界各地的译本闻名。

早在认识斯坦因之前,凯勒不仅收藏和拜读了斯坦因的所有文章和专著,还不时关注他的行旅和最新的作品,对这位“丝绸之路的领衔人”可谓顶礼膜拜。每逢夏天去伦敦休假,他都要走访大英博物馆,按他自己的话说:“去的次数越多,我就越喜欢英伦,反倒不在乎法国了。”

斯坦因和凯勒第一次见面是在1924年夏。那时,斯坦因从英属印度克什米尔回英国短住,而凯勒正在伦敦度假。皇家地理学会的埃拉·塞克斯(EllaSykes)女士在伦敦一家俱乐部举办了一场夏日聚会,邀请了不少热爱中亚旅行、探险的客人,其中就有斯坦因和凯勒夫妇。埃拉·赛克斯和弟弟珀西·赛克斯(PercySykes)是当时英国的两位旅行作家。由于珀西早些年在英属印度的军旅生涯,埃拉多次随他前往印度和波斯一带旅行。他们不仅多次游走了波斯、帕米尔和克什米尔地区好多地方,而且著有多种有关波斯的游记。

▲英国驻喀什领事馆其尼瓦克

出于对波斯和亚洲其他内陆地区的兴趣,埃拉早就在伦敦听过斯坦因有关中亚探险的讲座,但是和斯坦因认识是在1915年春的喀什。当时,正逢英国驻喀什总领事乔治·马嘎尔尼(GeorgeMacartney,1867—1945,乾隆年间带领英国使团进清廷拜见乾隆皇帝的乔治·马嘎尔尼的后代)回英国休假,由珀西暂时接任半年。埃拉就随弟弟同去喀什,并在波斯地区作长途旅行。

当时,斯坦因刚刚结束了在塔克拉玛干沙漠等多处长达两年之久的第三次探险,回到了英国驻喀什领事住所其尼瓦克(ChiniBagh)歇脚。斯坦因高兴地把自己发掘所得和赛克斯姐弟俩分享,并慨叹道,千年来,正是那里的沙漠才使得这些文物保存下来,可见他对茫茫大漠的崇敬之意。在其尼瓦克,他用了整整一个月的时间来整理这些文物。珀西因公务得马上赶赴俄属帕米尔地区,赛克斯姐弟俩不能和斯坦因一起在领事驻地久住,但是斯坦因精细地清理、分类、安置考古文物的做法,给埃拉留下了极为深刻的印象。斯坦因也曾留下笔记,提及自己和塞克斯姐弟俩的会面和交谈,称他们一起在喀什度过了一段愉快的时光。后来,他们还有机会在帕米尔高原的昆迪克马斯(Kuntigmas)一起野营过。

1920年代后期,赛克斯姐弟从中亚回到伦敦安居后,埃拉在皇家亚洲学会和皇家中亚学会任职,和斯坦因一直保持联系。每次回到英国,斯坦因或是在埃拉负责的皇家亚洲学会期刊上发表文章,或是在大英博物馆整理文物,时有机会和埃拉见面。而凯勒则一直是皇家地理学会和皇家中亚学会期刊的忠实读者,也正是出于对中亚史地和文物的莫大兴趣,凯勒和埃拉、帕西姐弟俩结交为友。1923年末和1924年初,凯勒还在波士顿的洛厄尔研究所参加了帕西做的有关波斯的系列讲座。

1924年,正是在她主办的这场伦敦夏日茶会上,埃拉特意把凯勒向斯坦因做了介绍。凯勒对斯坦因可谓相见恨晚。于是,他一回到波士顿,就开始主动和斯坦因联系。

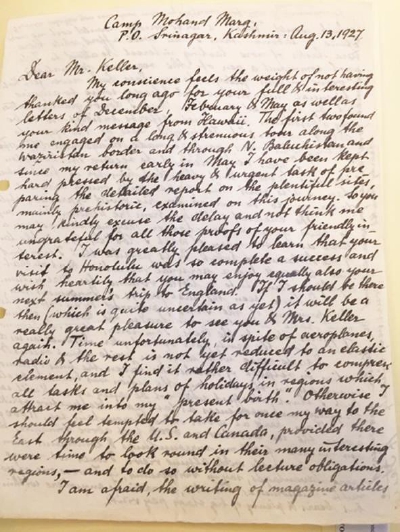

▲虽然凯勒去信的频率远远超出斯坦因的,但是斯坦因以其固有的风格,每一封信都写得一丝不苟,描述克什米尔的高原风光、书稿的进展和将来的研究和考古计划。

伦敦相识之后,斯坦因和凯勒的交往,是通过源源不断的书信进行的。书信是斯坦因一贯的交友方式。根据他第一部传记的作者杰尼亚特·米尔斯基(JeanetteMirsky),斯坦因10岁就开始的这一习惯跟随了他一辈子。常年在野外,长途通信是他和不少学者、朋友和家人联系与交流的唯一渠道。凯勒和斯坦因相识后近二十年里,不管多么繁忙,始终保持书信联系,彼此告知工作和生活近况。虽然凯勒去信的频率远远超出斯坦因的,但是斯坦因以其固有的风格,每一封信都写得一丝不苟,描述克什米尔的高原风光、书稿的进展和将来的研究和考古计划。

他们刚开始的通信穿越大西洋,往返在美国波士顿和欧洲大陆或英伦之间。1924年11月28日凯勒给斯坦因的信寄往牛津,是哈佛大学胡腾档案馆藏凯勒档案中最早的一封。凯勒在信中表达了自己认识斯坦因的莫大荣幸。从1924年夏天到1925年11月,斯坦因一直在英国整理文物和手稿,拜访朋友,又去了一次布达佩斯看望家人。在英伦暂住一年半年后,11月16日,斯坦因启程经马赛去孟买,返回印度工作。他在新德里住了两个月后,即启程前往远在千里之外的克什米尔的斯林那格,回到他的漠罕·马革(MohandMarg)山巅的宿营地,那可是斯坦因独有的一片天地。在那里,他从不歇息,总是把日程排得满满的,他一边抓紧时间完成《亚洲腹地》(InnermostAsia)书稿,一边琢磨着寻找机会,准备再次进入新疆考察。

转眼到了1926年夏天,凯勒夫妇再一次游历英国,来到伦敦,满心期待能再次见到斯坦因,却擦肩而过。凯勒从埃拉那里得知斯坦因已回印度,就跟她要了斯坦因在克什米尔的通信地址。此后,他们的通信跨越大洋和欧亚大陆,一边是凯勒位于波士顿联邦大街的公司办公楼,或是他在比肯丘的寓所;而另一边是搭建在斯林那格的漠罕·马革山巅、斯坦因称之为家的宿营帐篷。那时,从波士顿到斯林那格,一封信在路上得走上整整一个月的时间。9月17日,凯勒第一次往斯林那格给斯坦因写信:“你又回斯林那格了,看来你可能又会从那儿翻山越岭去新疆。在过去的15、20年里,你一次又一次穿过崇山峻岭,这些行旅准定把你的心肺和筋骨练得很强健。说实在的,这真不容易!我可不行。对我来讲,与其亲身前往中亚旅行,还不如索性闲居家中,读你的著作更为享受。”

每一封来自克什米尔的信都让凯勒惊喜不已,信中斯坦因最引以为豪的是对他在斯林那格的宿营地的介绍。他反复提到自己在漠罕·马格山巅的帐篷,以及身居帐篷、放眼所见的景观。“我在‘我的’山巅勤奋工作。漠罕·马革海拔高达3350米,比斯林那格还要高出1830米。这里,我是周围一切的主宰。面对美不胜收的高原风景,我身居帐篷而统领世界。我想,像你们这样的百万富翁,即便闲居瑞士,都不会有眼前这般好风光。对了,你问起收音机,谢天谢地,我身边并没有收音机,不过,狗熊和雄鹿倒时常在这里出没。”这一生活画面,凯勒一下子难以想象,可斯坦因早就习以为常了。

斯坦因第一次去印度是在1887年,之后他留在英属印度政府任职,长驻印度。从此,印度成了他的“流浪之邦”,漠罕·马革的宿营地便是他离开布达佩斯老家之后,在南亚为自己寻到的一片个人的天地。而漠罕·马革山巅的帐篷不仅是他的宿营地,更是他往后40年的家。1898年6月2日,他从漠罕·马革发出第一封信:“我搬到了属于我的高原山坝。这里给我一种回家的感觉。我实在难以想象,往后要是失去如此美妙的山上夏季,我该何去何从。”

难怪米尔斯基在《斯坦因传》里会这么描写漠罕·马革:“斯坦因并没有家。不管他的起居有多么简单,对他而言,有一点缺之不可,那就是景观。”斯坦因选中漠罕·马革正是因其景观:立足地处斯林那格高山草坝上的宿营地,整个克什米尔的风光尽收眼底。只要工作安排可行,只要季候适宜,他总会在那个草坝上宿营,不停地阅读、写作、给亲友回信。用他自己的话来讲,斯林那格简直就是一处“绿色天堂(GreenParadise)”,那里有“‘我的’山巅(‘my’mountaintop),深藏在喜马拉雅山的腹地。漫步在漠罕·马革山野鲜润的空气里,我只感到浑身充满了活力。”久而久之,他对自己在漠罕·马革的宿营地产生了贴心的依赖,竟然承认:“一旦迈出漠罕·马革的帐篷,在他处我都觉得自己形同生客。”

斯坦因笔下的宿营地帐篷,在凯勒读来,犹如世外桃源。和克什米尔高原的风光形成鲜明对照的是凯勒来往穿梭的波士顿市中心的审计公司大楼和比肯丘的家居环境,还有他在信中向斯坦因展现的1920年代的新大陆。

1920年代是“兴旺的十年(RoaringDecade)”。美国的社会生活正经历着巨大的变化,新财源开始大量进入文化、教育、艺术和娱乐界,随之,图书馆、艺术馆和博物馆等有了史无前例的拓展。以波士顿为例,19世纪后半叶创建的哈佛大学阿诺德植物园、波士顿公共图书馆和美术馆等等获得突飞猛进地发展,许多博物馆致力于艺术品和古董收藏,出现了一段“博物馆时期(MuseumPeriod)”。与此同时,斯坦因、伯希和与阿尔伯特·冯·勒柯克(AlbertvonLeCoq,1860—1930)在中亚内陆的陆续发现给美国的美术馆和博物馆界带来了莫大的冲击和不言而喻的推动。身处商界,凯勒对那个年代新大陆的富裕和发展,深有体会。他用重彩浓墨,向斯坦因描绘这一派繁华景象和文教领域欣欣向荣的新发展:“经济的繁荣带来了教育的发展。以杜克大学为例,杜克家族的烟草公司投入巨额捐赠,使得在北卡罗来纳州原来一家小小的圣公会教会学院一下子扩展为一座大规模的综合性大学。”(凯勒1928年1月6日致斯坦因信)

斯坦因生在欧洲,长在欧洲,在德国图宾根大学完成博士学位后在英国牛津大学做过两年研究。他常驻印度后,虽时有机会在克什米尔和英伦间走动,可从未踏上北美的土地。正是从凯勒的信中,他看到了新大陆生机勃勃的一面。

相比之下,大洋彼岸的英国在1920年代中后期的境况并不乐观。1925年春,也就在哈佛大学福格美术馆(TheFoggArtMuseum)派员装备齐全,前往敦煌考察之时,斯坦因向英国政府递交了申请,希望能得到庚子赔款的经费再次启程前往新疆探险。他这一详细、周全的入塔克拉玛干大沙漠探险的考察大纲,是经过反复琢磨而写成的。可是申请上交后几年来,由于英国议会对庚款经费没有达成决议,一直石沉大海。

凯勒在信中还时常向斯坦因津津乐道他在波士顿的考古、探险和文物收藏领域内的朋友们,其中提得最多的莫过于哈佛大学福格美术馆的兰登·华尔纳(LangdonWarner)。华尔纳专攻东亚艺术史,曾在1922—1925年间被哈佛大学福格美术馆两度派往中国。他随着斯坦因和伯希和的足迹来到敦煌,进入莫高窟,可谓丝绸之路上一位迟到的“外国魔鬼”,却是第一位进入这一地区的新大陆探险家。他的第二次考察以失败告终。

刚一开始通信,凯勒就向斯坦因介绍华尔纳在中国的行踪,并且特意提到,华尔纳对斯坦因在考古领域做出的巨大贡献深怀敬意。1926年11月的一天,凯勒和华尔纳有机会共进午餐后,凯勒即在信中跟斯坦因提到,华尔纳最近一次在中国的经历纯属“泡汤”(“washout”):他根本无法进入莫高窟。一个月后,凯勒又在信中提到了华尔纳。他说,几天前华尔纳夫妇和我们一起进晚餐。我和他们分享你的来信,华尔纳得知你现在(在中东)的考察之旅,兴奋不已。到了1927年夏天,华尔纳终于鼓起勇气,主动给斯坦因写信,介绍自己在敦煌的经历。经凯勒介绍,斯坦因和华尔纳,这两位丝绸之路上“外国魔鬼”开始了书信往来。(作者系哈佛燕京学社副社长)

作者:李若虹

编辑:实习生朱斯珺

责任编辑:任思蕴 刘迪

*文汇独家稿件,转载请注明出处。