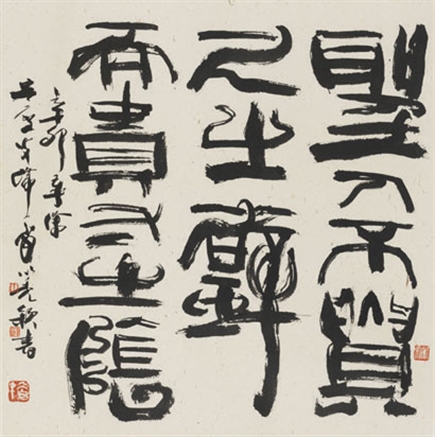

图为韩天衡作品《草篆斗方<淮南子>名句》(左)和《早春》(右)。图片由韩天衡本人提供。

认识、结交天衡君有三十年了,知道天衡君大名则三十年还不止。书柜里至今还珍藏着天衡君执笔撰写、1980年出版的《中国篆刻艺术》,全书76页,书页已经卷曲泛黄。全书只五万四千字篇幅,却能将印章上下几千年的艺术历史风光,乃至相关知识,尽揽眼前。要言不烦,虽小书而尽显大家风采。今年,是天衡君学艺七十年。七十年的艺海苦学,七十年的艺海钻研,七十年的艺海搏击,甘苦冷暖,寸心自知。大风起兮云飞扬。七十年,这个时代经历了多少惊心动魄改变着你、我和世界的重大历史事件。而天衡始终未改初心,不为世事沧桑所动,以一种近乎殉道者的虔诚,成就了今日艺坛的一方大事业。可喜,可贺!

1989年,天衡漂洋过海远赴新加坡举办书画印展览,承蒙高看,嘱我为他作品集作序。我在序中将他的艺术冠名:新古典主义。将天衡印书画一股脑儿装进了这个话语筐子里。当年的话,作为历史的记忆,依然还有点意思。将近三十年过去,关于天衡的艺术,今天自己还能说出些什么有点新意的话呢?

说天衡,自然离不开天衡的印章篆刻。是的,一部篆刻史怎么能绕开韩天衡这样挡在道中的庞然大物呢?论说天衡篆刻的文字现今已然车载斗量。1989年文中,我已指出,世人誉为“篆刻大师”乃实至名归。今天在我看来,天衡君之于篆刻艺术的价值和意义,无疑于齐白石老人之于国画当代发展的贡献。这话,咋看似乎有点不着边际的大而无当,但细究却是实实在在的经得起推敲。倘如说,齐白石花卉虫草、人物山水、蔬果杂物,工写兼备,无所不工无所不精的话,那么,天衡君治印不仅诸中字体皆备,且上追秦汉,下续历代名家,后又于“万岁之上再加一岁”,反复创新求变,点划字体、整体布局、刀法运用,独有独到心得。经过几十年岁月的淬火和自我的修炼,天衡篆刻已自成一代大家面目。而且,他身体力行,把盘曲难辨类似“天书”几近绝响,被视为文字游戏,偶一为之,只是在小圈子内把玩的鸟虫篆,推到公众篆刻鉴赏前台的聚光灯下,使之由小众的艺术一跃而成为公众的艺术。几乎以一己之力挽狂澜于既倒。白石老人与天衡君,其同者在于,一是,艺术上都体大思精有云水苍茫之致的“集大成”气格。二是,两人均在波涛滚滚的整个艺术发展的长河里,成为河湾处承先启后转折的重要历史“拐点”。引领形成了其后云蒸霞蔚星河灿烂的气象格局。齐之后,许多大家出其门下又自成一家。现天衡在印坛“居高声自远”,早在上世纪80年代中期,中国印坛已经“韩流滚滚”。其印风远播海内外,深刻影响了整整一代年轻的印学后人。

篆刻艺术,因其强大的工艺性,空间的限制难充分展露艺术家的个性,甚至会以其工艺性淹没一个艺术家的个性,使艺术家在“习以为常”的刻印过程中沦为匠人。天衡的印章,带着治印者生命的温度,有着天衡生命的顽强,有着他“舍我其谁、君临天下”的一股强悍霸气和视觉的冲击力。天衡印章,尤其是其白文笔画粗壮有力,字迹斑驳苍茫,常有气吞大荒横扫千军之势。他曾自云,秦印姓秦,汉印姓汉。或问吾印,理当姓韩(见韩天衡《新古典书画印选.豆庐独白》)。印面方寸之间云水的翻腾,山川的巍峨。令人想见“力拔山兮气盖世”的西楚霸王。中国文化讲究含蓄内敛蕴藉的“温柔敦厚”,推崇温文尔雅的“书卷气”,“霸气”历来颇为不屑。在中国现当代画界,只有潘天寿、刘海粟两位大家的字画有“霸气”。多年前,他曾刻过一枚白文闲章:一味求霸。天衡敢于称“霸”,足见其艺术的自信。作为多年的老友,我看到的天衡,是一个面对时代的各种诱惑和压力,面对圈内的各种物议乃至争议,不为所动,从未改变过自己第一次手握刻刀时初心的“治印者”。我想,只有把天衡放在上世纪七八十年代思想解放的大潮中,才能理解他的艺术成功。在一个需要冲击思想禁锢的大的力量的时代,天衡的印章预示、代表、引领了一个时代篆刻艺术的价值取向。

除了强悍,从他的线条中,我们还可以读到一种鲁迅先生所说的“韧的精神”,他之于作为艺术的篆刻,有着一种难能可贵的坚持和执着。可以说,印面每一毫厘我们都可以感受到天衡这种有力度的生命投入。同时,其印章又带着治印者思考的深度。天衡几乎从投身篆刻艺术的同时,就开始了对篆刻历史和篆刻理论的关注。作为20世纪后半叶崛起的一代篆刻大家,他是篆刻史上读到印谱最多(4000余种,肯定是空前,在此前没有发现那么多印谱。且很可能绝后,当下的浮躁没有心思这样读谱),印学著述最多(出版著述百余种),在史、论两方面均下过苦工,且有重大建树、为印学奠定了史学和理论形态的治印人。这种艺术实践和艺术理论的结合,使天衡能发现许多别人没发现的问题,提出许多对人对己都有借鉴启发的看法。譬如,他对吴秋伊“长毋相忘”一印章法和刀法关系割裂的分析(见《中国篆刻艺术》42页)。唯实践、思考集于一身,方能有此眼光和见地。是以,天衡的篆刻吸取了秦汉印章的“雄浑朴茂”、博大稳健的气质,加以富于时代感的简约和力量,同时内里又汲取了明清以降皖浙诸家文人治印灵动多变的趣味,最终形成他独步天下的“韩印”和他自己也不太愿看到的“韩流滚滚”。

与此同时,他有幸与当代艺坛的许多大师级艺术家零距离亲密接触,耳提面命、耳濡目染,受益良多。杜诗有云,转益多师是汝师。可以想象一下,一个成长中的年轻人站在星光灿烂的天空下的壮丽和兴奋,以及其后持续发酵,对于他日后漫长艺术生涯的深远影响。广阔的视野开拓了天衡的胸襟,也赋予了他“一览众山小”的气魄。故,天衡的篆刻有着自己明确的来自对历史和学理坚实基础的艺术追求。

他学艺七十年作品集的篆刻部分,我读来特别感动。作品集不但收录了他的那些早已为印学界熟悉大名鼎鼎的篆刻作品,而且突破印谱常规,大胆地将一方方印面素面朝天地展示给读者。众所周知,印学有书学的要素,但篆刻毕竟不是书法。虽然它最初的立意构思需要借助书法修养,但它最后是通过刻刀在印石上的冲切腾挪完成的。作品集不仅如寻常印谱收录了印蜕和边款,供我们欣赏研究。还以高数据清晰的将印面上刀法的细节呈现了出来。于是乎,一枚印章创作过程中,冲刀与切刀、起刀与收刀、刀的力度与走向、刀法与章法关系,乃至刀角、刀刃、刀侧的锲入的痕迹,精细无遗地尽收眼前。虽然篆刻的优劣最后取决于艺术视野的宽窄、文化境界的高下。但诚如天衡所言,刀法是一门颇为复杂的技巧。变戏法者皆有秘而不宣的绝招窍门,天衡此举嘉学后人。千里之行始于足下。细节决定成败。没有刀法,一切免谈。唯有刀法娴熟,“运用之妙,存乎一心”,最后,才能如庖丁解牛,以无厚入有间,游刃有余,技进于道。后学者不仅从中可以看天衡灵动、综合地刀法运用,在握不盈寸的印面空间里腾挪出一方大天地进刀的微妙过程,更可以想象其创作时情感身心的全力投入和内心的滚滚波涛。

天衡的字与画,我也听到过一些见仁见智的评价。1989年我曾说过的,此处皆不赘述。我以为,其字、其画,背后皆有一个无所不在的灵魂:篆刻。

其字,我们可以从他1966年临的《王居士砖塔铭文》和1990年临的《嵩高灵庙碑》中看到他用功之勤,用心之深。大家可以想象,在1966年9月,天衡独自一人在部队营房临帖的动人情景。而且,他四岁搦管习字,书法自有幼功为底子的。但他书法的最显著特点是线条。天衡书法线条得益于金石。线条饱满结实,如刀走石上,铿然有声,火光四溅,又犹如万岁枯藤,斑驳苍劲老辣。用笔,完全是从吴昌硕、齐白石一路下来,字里行间,散发着浓浓的金石气息。这种金石用笔线条,在其草篆中有着得天独厚的出色发挥。

天衡画国画是35岁后的事。程十发先生早年曾对天衡国画艺术在肯定之余也对其不足有过中肯的“实话”(见《前浪与后浪》)。天衡这次收入作品集,也可见其胸怀之一斑。发老的这些话,也代表了当时画界较普遍的看法。好在天衡既自有所持也会自有所弃。其画,线条之出自篆刻的金石味自不待说。我个人特别欣赏的是其画面整体的结构布局。我们知道,篆刻时常在一寸左右的极其狭窄的空间里,通过精心的布局,对平面进行切割、重组,使字体、笔画极尽腾挪变化之能事。可能是所有艺术中,最讲究布局营造的艺术之一。天衡绘画,特别注意计白当黑,虚实相生。通过物象和留白(此处的“白”也包括没有物象的墨和色)之间大胆而富于创意的分布穿插,使有限的平面获得空间的无限性。疏可走马的开阔和密不透风的密集,构成了可堪玩味的意趣。在作品集鸟兽花卉十六开册页中,其布局的丰富性得到了淋漓尽致的华彩般的展现。其大画紧凑不空洞,小画舒朗不局促。其直线型构图得益于常规的印章布局,其曲线型构图则得力于其鸟虫篆回环往复。既有古典的意境又不乏现代的构成意味。

天衡的艺术是一个在生长中充实完美的动态过程。在我看来,在听取了发老之“实话”后,他积后三十年修炼之功,近作力度不减,然火气躁气已退。以字而言,这次“涛声”二字,大气端庄,很有返璞归真之意趣,显出了炉火纯青的新境界。综合印、书、画三者,已然有了海上大家风范矣。

文/毛时安(作者系中国文艺评论家协会副主席)