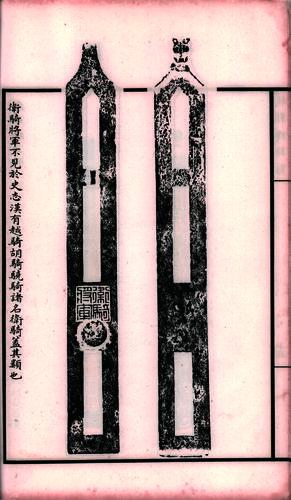

《镜影楼钩影》影印卫骑将军带钩拓片

徐乃昌的《镜影楼钩影》中收有五十七钩、十符,由鲍鼎“类其文字,次其时代,略附考释,写成定本”,每品都存勾描图和拓本,用以两相对照,用意极佳。其中有“卫骑将军”一钩,文字考释云:“卫骑将军不见于史志,汉有越骑、胡骑、骁骑诸名,卫骑盖其类也。”卫骑将军一号,是不是真正在历史上出现过,恐怕并不见得,因为这个四字款,很有可能是后来加刻上去的。但无论如何,这一点其实并不妨碍以下所讨论的问题。

这件带钩的原物曾藏于徐乃昌的积学斋中,但到底是不是带钩,当时却有疑问。1918年11月30日王国维曾经就此钩写信给徐乃昌说:“尊藏卫骑将军一器,观其形制不类师比,似与千金氏、上方故冶诸器同一种类,真奇品也,请教之。”千金氏、尚方故冶诸器,容庚在其《秦汉金文录》中著录过多件,现在也有实物存世,到底是什么器物,其实还有疑问。但无论如何,这些物件应该是某种实用性铜构件,铜构件具体用途不详,但与有着“卫骑将军”款的徐氏收藏器物,在造型上和用途上都极为不同。王观堂当时所见,想必只是这件卫骑将军器的拓片而已,故而有所疑问。徐乃昌后来将这件东西仍然收在《钩影》之中,显然还是坚持了原来的想法。在徐乃昌1921年10月29日日记中,也曾记录过这件东西,他写道:“卫骑将军师比。历代无卫骑官号,《金索》亦有卫骑将军印,印文稍大,恐非汉制,盖魏晋间佚官也。”从此书所附拓片影件及勾描图来看,这件东西也确实应该是一件实用的带钩。根据王世湘的研究,这种造型的带钩可以归类为长牌形带钩,多见于战国晚期的三晋及周都地区。山西长治分水岭二十五号墓中,也曾经出土过类似的长牌形带钩,与这件带钩的勾描图所显示的那样,分水岭的这四件带钩,钩背中部也有一个方环形的鼻穿,说明这种带钩是可以几件同时连接并用的。这一形制的长牌形带钩,又可以见于长广敏雄的《带钩的研究》一书,可见,这种造型应该是有一定的普遍性的。

卫骑将军带钩拓片

书中著录的带钩上“卫骑将军”四字,正如勾描图中所展示的那样,系由右而左、由上而下所书的正字。其影印的拓片中,此四字也是与此相同,正如书中所示。但问题恰恰就是出在这里。徐乃昌所藏这些带钩,早已失散,现在恐怕已经不存了。但其中小部分却有原拓存世,可供对照。而此卫骑将军钩的原拓也恰好存世,可以与此书所收加以对比。两者相较,就可以发现,现存拓片中,“卫骑将军”四字是反文,左右顺序也与该书著录者相反。带钩上镌刻的文字一般有三种情况,一种是吉语,一种是表明制作者,另一种则是表明物主。吉语和制作者是为了展示给观赏者的,自然都是正文。而表明物主的,又可以分为两种,一种是除了展示物权之外,还有另外一个实际用途,即当作印章来使用,显然这部分文字应该是反文。另一种,则只是单纯的宣示物权,自然也该是正文。此书中所收的卫骑将军四字,从其所在的位置来看,一定只能为了宣示物权的,而不可能用作印章。因此文字一定只能是正文。但问题在于,现存的经过装裱、并钤有物主徐乃昌鉴定印章“南陵徐乃昌臧器”的拓片中,此四字却系反文。两者既然不符,按道理应该是出版时候出了问题。但正如上文所言,这件东西上的四字,无论如何都不可能是反文的。再仔细观察原拓片,原来是拓片在装裱时候为裱工误裱,因此原本的反面变成了正面。事实上,在利用拓片时候,对于拓片究竟是正是反这个问题一定要特别注意,尤其是在利用已经前人钤印或者题跋的拓片的时候,更是要严加判别,以免失误。

作者:柳向春

编辑:吴东昆

*文汇独家稿件,转载请注明出处。