▲戴敦邦绘《红楼梦》插图。

近年来,随着“中国文化走出去”文化工程的继续推进,越来越多的中国经典作品被翻译到国外,与此同时,国人对中国经典作品在国外的译介情况也越来越关注。南京大学德语系钦文老师长期研究中国文学的德译情况,广搜相关研究和出版信息,最近他特为本报撰写系列文章,详细梳理中国四大古典文学名著被陆续译介到德国的过程。

四大古典文学名著中,最早被译介到德国的是《水浒传》(片断),时在 1834年;最早以较完整的形式(节译本)译到德国的是《红楼梦》,最早被完整译成德语的也是《红楼梦》(史华慈、吴漠汀译本),而在德语读者中影响最大的也是《红楼梦》。2017年,《西游记》《三国演义》的德译本相隔两月,陆续出版,其中《西游记》译者还获得了该年莱比锡书展的最佳翻译奖,《西游记》也成为四大名著德译过程中最为吸睛的一部。 ——编 者

▲《红楼梦》,库恩译本,岛屿出版社一九九五年平装版。

▲《红楼梦》,史华慈译本,欧洲大学出版社二○○九年平装版。

四大名著中,最早被较完整地译介给德国读者的要数 《红楼梦》。学界公认德国传教士郭士立(Karl Friedrich August Gützlaff)是首位将这部作品介绍到西方的人。1842年,他在 《中国丛报》(China Repository)上用英语发表了一篇介绍《红楼梦》的文章,不过这位仁兄对小说的评价不是很高,也充满了误解,竟然将宝玉当作了女子——是可忍孰不可忍!据俄罗斯著名汉学家李福清考证,1943年,俄国人柯万科(А.И.Кованько) 用 德 明 这 个 笔 名 在《祖国纪事》(第二十六期)上发表自己的《中国纪行》第九篇,作为附录,他节译了《红楼梦》第一回的部分文字。同年,就有人将其转译为德文发表,这是《红楼梦》德译之始。如同其母本俄译一样,这段德译文几乎被人遗忘了。

之后半个多世纪,除了个别学者的零星介绍外,对这部中国伟大小说的翻译陷入停顿。直到1928年,在卫礼贤(Richard Wilhelm)主编的刊物《中国学报》(Sinica)上陆续刊载了几篇《红楼梦》的摘译,编译者署名丁文渊(W.Y.Ting),主要涉及原书的第二十一、二十二回的情节。1932年,在同一本刊物上发表了库恩(FranzKuhn)节译的第十七回元春省亲一段。

说到此,不得不提一提卫礼贤这个中德文化交流史上的关键人物。他早年来华传教,之后迷恋上了中国古代文化,翻译了 《论语》《孟子》《道德经》《列子》《庄子》《易经》《吕氏春秋》等中国经典,其译本至今畅销不衰。回到德国后,他创立了中国学社,成为传播中国文化的重要机构。其创办的《中国学报》上除了论文外,还刊载了不少译文,对中国文学的传播起到了不可估量的作用。他虽然没有直接参与《红楼梦》的翻译,但在其1926年出版的著作《中国文学》中,卫礼贤对《红楼梦》作了比较深刻的论述,可以看出,他对当时中国的新学研究是颇为熟稔的。

库恩:欧洲翻译《红楼梦》的第一人

如果说,对于德国读者而言,卫礼贤是进入中国古代智慧的钥匙的话,那么库恩则是传播中国古典文学的使徒。库恩早年学习法律,其间对中国发生兴趣,便随汉学家佛尔克学习中文。获博士学位后,来华担任外交官。在此期间,他对中国的感情日益深厚。两年后,他奉调回德国,在柏林大学汉学系担任荷兰籍汉学家高延的助手。库恩本当钻研学问,有一天却偶然在师父的书柜里发现了一本明代小说,从此一发而不可收拾,迷恋上了明清小说。没过多久,他就从《今古奇观》里选了《卖油郎独占花魁》试笔,译罢兴冲冲地把稿子拿给高延审阅。不想后者竟大发雷霆,认为助手自甘堕落,遂将其逐出山门。库恩本可重操旧业,当个律师或者外交官,可倔强的他却铁了心,一门心思翻译中国文学。自此之后,他翻译了大量的中国小说,影响深远。其间虽也屡经箪食瓢饮的窘境,但终不改其志,而成一代巨匠。除了下文要介绍的几个著名译本外,《金瓶梅》《肉蒲团》《隔帘花影》等颇有争议作品的德译本也出自其笔下,甚至还惹出了官司。也因为这种特立独行的姿态,德国主流汉学界将其视作怪人。此外,他编译的众多明清中短篇小说选本也至今为人称道。

言归正传,说到《红楼梦》在德国的传播,库恩堪称最大的功臣。在《金瓶梅》译本获得巨大成功之后,他趁热打铁,向出版社提出翻译《红楼梦》的构想。岛屿出版社的主事者基朋贝格 (也是大诗人里尔克的出版人)提出了苛刻的条件:必须压缩原文,每月交出100页译文,做不到则合同作废。译者、编辑、印厂,几乎是流水作业,译本于1932年问世。借助这部最终压缩到788页的节译本,德国读者终于领略了这部中国古代小说的巅峰之作。

虽然库恩在译者序中提到,他以新旧两个版本的《红楼梦》为底本,但研究者对此莫衷一是,此处不表。这不是一个简单的删节本,为了 “尽力便于西方读者接受”,为了达到“努力还原故事主要情节和展现故事发展的高峰”,库恩对原文进行了大胆的剪辑、改写和重组,主要围绕宝玉、黛玉、宝钗三个人物的故事线索,将全书节译为50回,约为原书内容的三分之一强。 (下转第二版)

为了让读者更好地把握此书,他撰写了长达12页的序,并编了“大观园中的最重要的住所”“最重要的女仆”“贾氏宗族一览表”作为附录。

该译本因其对原著主要精神的准确把握,加之出色的语言、恰当的剪裁和译述 (例如对 《好了歌》《葬花辞》的简化处理),征服了一代代的读者。自问世以来,不断再版,据不完全统计,累计印行已超过10万册,就纯文学作品而言,这是一个非常可观的销量了。

不仅如此,库恩也是欧洲在真正意义上翻译《红楼梦》的第一人。虽然不是全本翻译,但就此结束了欧洲人对这部伟大作品整体忽视的局面。这个经典的译本屡经转译,变作英、法、意、荷、匈、希等文字,在十几个国家和地区出版,影响深远。

当然这个译本也并非完美无瑕,译文中也能找到一些误译之处,盖由认错字、对原书人物情节理解的偏差、对常识典故的隔膜等因素造成。虽然不乏苛评,但总体而言,该译本还是受到高度肯定的。未成完璧,这一直也是库恩本人的遗憾。

▲《红楼梦》库恩译本,岛屿出版社1932年精装版。

▲《红楼梦》库恩译本,岛屿出版社1948年精装版扉页。

《红楼梦》第一个德语全译本,引出笔墨官司

进入新世纪,终于出现了德语世界的第一个 《红楼梦》全译本。2007年问世的译本是由两代汉学家接力完成,前80回出自史华慈(Rainer Schwarz)之手,后 40回 (高鹗续)由吴漠汀(Martin Woesler)完成。说起出版过程,还真是曲折。

与库恩一样,史华慈并非学院派汉学家,与同行也少有往来,在一般人眼中多少有点怪的。上中学时,他接触到了库恩的 《红楼梦》节译本,觉得某些地方颇为费解。在柏林洪堡大学东亚学院学习汉学和历史期间,他选修了有关《红楼梦》的课程,这才发现儿时读过的节译本与原文差距如此之大。上世纪70年代,他担任东德驻华使馆的翻译,在此期间开始研读中文全本 《红楼梦》,并做了大量的笔记。回国后,他与莱比锡岛屿出版社签订了协议,着手翻译这部作品。历经十年寒暑,完成了前80回的翻译。在他看来,前80回是曹雪芹的创作,而高鹗续写的后40回则背离了原作者的本意,因此放弃翻译这部分内容。

1990年春,史华慈将终稿寄给出版社。然而这时恰逢两德统一,东德的国有企业面临私有化,前途未卜,出版受阻。改制后,新老板对中国古典文学兴趣不大,便将版权退还给译者。之后,瑞士的天枰出版社 (曾出过多种明清言情小说德译本)主动上门,联系出版事宜。出版商要求译者补译后40回,而且稿费条件颇不合理,史华慈便未与之合作。2003年,初出茅庐的汉学家吴漠汀提出乐意出版该译本,在瓦拉文斯(HartmutWalravens)博士的斡旋下,史华慈将前80回的译本交给了吴漠汀。后者将高鹗续补的部分译出,于2007年推出了120回全译本。

束之高阁的译本终获出版,本是件皆大欢喜的事。不想,两位译者竟因译本闹得颇不愉快,甚至打起了笔墨官司。吴漠汀读了史华慈的译稿后,提出了不少修订意见,而后者则坚持不做改动,要求按原样付印。然而史华慈却发现最终版本仍然做了不少修改,并未征得其本人的许可。其中有一处是他绝不能容忍的,即书名的翻译。他认为德译本的标题应当是Die Geschichte vom Stein(石 头 记 ),Der Traum der Roten Kammer(红楼梦)只能以副标题的形式出现。而吴漠汀却执意采用通行的《红楼梦》作为书名,却将正常的形容词 roten(红)以大写开头Roten。在史华慈看来这又是一个硬伤,因为按照德语的语法规则,大写则意味着“专名”,即成为某个具体房间的称谓。此外,他还认为约定俗成的德文译名本身也有问题。此外,吴漠汀声称新译本的工作底本是人民文学出版社1982年出版的 《红楼梦》(中国艺术研究院红楼梦研究所整理),其本身是“以 120回庚辰本为底本……是目前最通用的一部版本”。而史华慈却郑重声明,他主要依据的是 《脂砚斋重评石头记》(人民文学出版社 1973年版),部分章节采用了《红楼梦八十回校本》(人民文学出版社1958年版)。翻译家和出版家(兼合作者)之间公开“抬杠”,此种状况实不多见。不过吴漠汀本人却对自己出版的全译本自信满满,对把后40回“有史以来第一次……完整地译成了德语”颇为自得。然而该译本出版后,并没有获得预期的反响,期间虽曾再版过一次,仍不及库恩译本销量的零头。汉学家顾彬一针见血地指出,“阻止史华慈漂亮的《红楼梦》新译本成功的主要障碍”是“这家出版社多少有些小……对普通的德国读书界而言,出版社的名字,出版家的名字,是非常重要的。有些出版家太不同凡响,你可以放心地闭着眼睛买他们出的书。但是,大多数小出版社在性质上就大不相同了。大家踌躇于买他们的产品,即便东西是真好!”顾彬在夸赞史华慈译本之“漂亮”“真好”的时候,却故意忽略了吴漠汀的译文,这点颇耐人寻味。

这家小出版社的主人其实就是吴漠汀本人。笔者曾在波鸿工作一年半,下班后总爱去大学中心 (Uni-Center)逛 逛 。 街 上 有 一家Bl覿tterwald书店,我常去淘书。店里常能见到一位中国女士,后来得知此人是老板娘,她先生就是吴漠汀博士。书店里有一专柜,专门陈列汉学书籍,其中有一套“汉学丛书”(Buchreihe Sinica),吴博士编著的书占了半壁江山。当时颇为奇怪,后来才知道,他本人有自己的出版社,在出版学术著作的同时,顺便夹带“私货”。2004年,他就在自家出版社推出小册子《文学鉴定标准:红楼梦作为最重要的小说》。而他写信给史华慈商谈合作,正是一年之前的事情,其攻关能力和执行力可见一斑。

从史华慈本人几篇有关新译本的文章和访谈中可以看出,他对自己的译本还是颇为自信的,认为自己真正读懂了红楼梦这本书。他曾说:“我的《红楼梦》德文译本是给德国的普通读者看的,不是给汉学家看的。”但他也谦虚地表示,“我的这个翻译只是初步的翻译,起到的只是抛砖引玉的作用,希望以后能出现比我的翻译更好的德文译本。”

顾彬一方面盛赞 “翻译堪称上乘”,另一方面则毫不客气地认为该译本 “在德语国家中它不会成功,甚至连汉学家也不会去读”。而实际情况也正是如此,在德国学界鲜有文章论及这个译本。倒是在《红楼梦》的故乡,中国的学者们乐于精研这个译本,上海交大的王金波先生曾就此撰写博士论文。有趣的是,前两年史华慈还写了篇文章与王金波商榷。就此看来,史先生虽自命槛外之人,其实还是颇为关注“学术动态”的。

▲《红楼梦》德译者库恩(左一)摄于一九五六年。

▲《红楼梦》库恩译本,岛屿出版社一九九○年精装版。

史华慈:钟爱中国古典文学的德语译者

史华慈早年还翻译过中国的童话和民间故事,由于销量不俗,出版社才相信他的眼光,约请他翻译《红楼梦》。他偏爱明清的短篇作品,先后选译了《子不语》(袁枚)、《耳食录》(乐钧)等故事集,其中不乏在当今中国鲜有人知的“小众”作品,从中也可以看出他独特的情趣。除了《红楼梦》这个足以使其“不朽”的译本外,《浮生六记》也是他颇为看重的译作。恰好我也有这个译本,是两德统一前一年出版的插图本,非常精美,可以推断,是当年东德典型的“创汇”出版物。大概正是借了《红楼梦》译本,史先生开始为国内出版界关注。近几年,他的译本也在中国陆续出版,《影梅庵忆语》(冒襄)(外语教学与研究出版社2009年版)即是一例。要知道他此前翻译的《谐铎》(沈起凤)、《夜谈随录》(和邦额)在德国找不到出版社愿意出,还是在友人瓦拉文斯(为《红楼梦》德译本撰写后记者)的帮助下,作为资料复印本入藏柏林国立图书馆。在当下中国文化走出去的背景下,可以想见,史先生大有可为。

而 “冤家”吴漠汀走的则是“学术路线”,在翻译《红楼梦》前后,他发表了多篇相关论文,其中不少都发表在中国的“核心期刊”上。如今他在德国的私立威登大学担任教授,频繁往来于中德之间。当然他也没有荒废译笔,先后翻译了鲁迅、朱自清、巴金、钱锺书、王蒙等现当代名家的作品,甚至也包括曾流行一时的棉棉等人。无论从学术还是翻译选题来看,他是典型的“杂食动物”。因其饕餮作风,吴漠汀在学界是个颇受争议的人物,其译作甚至被人讥为“糟蹋”原作。

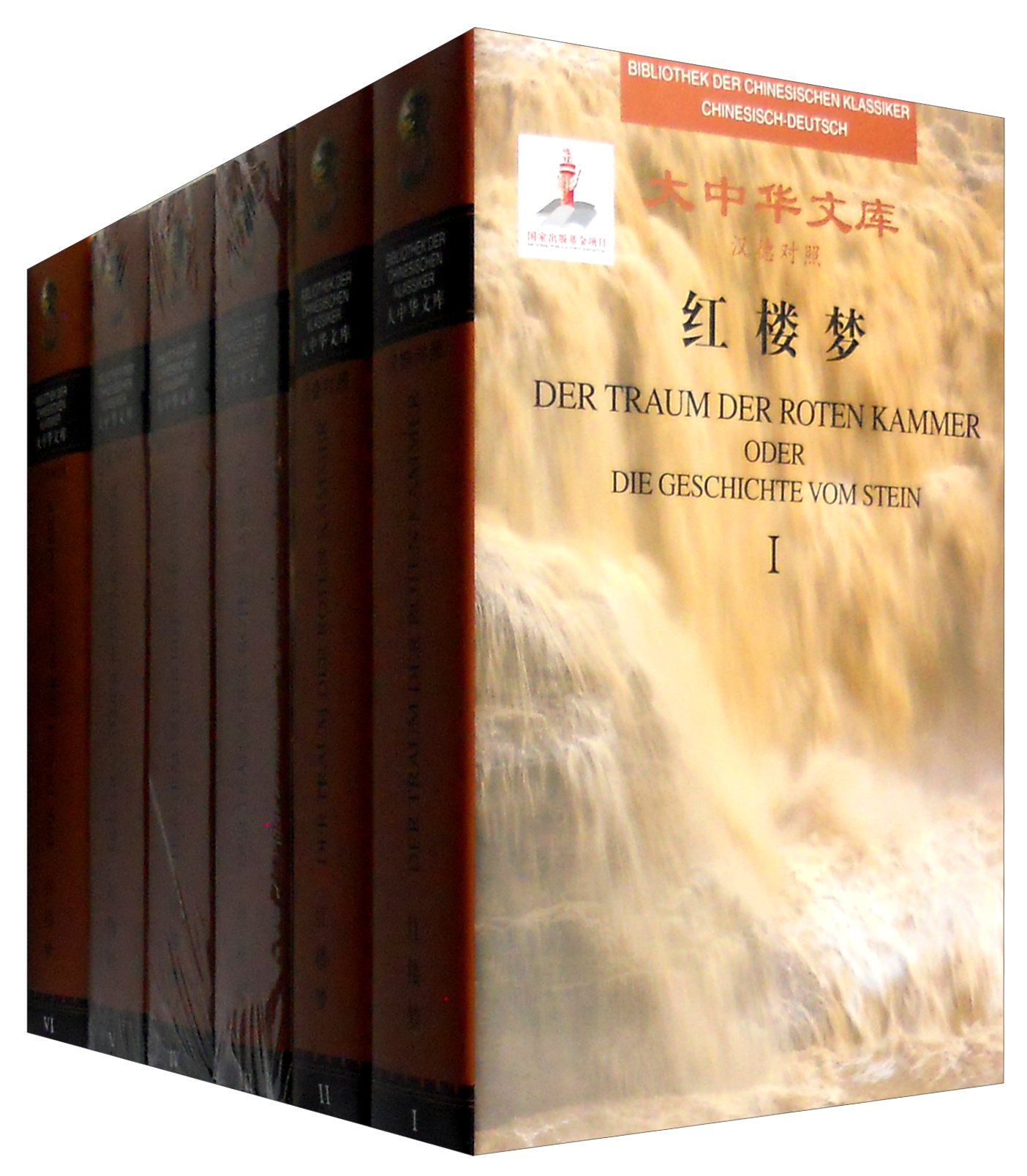

▲“大中华文库”《红楼梦》德汉对照本,外文出版社2015年精装版。

无论如何,经过几代人的努力,《红楼梦》终于有了第一个真正意义上的全译本。我初见《红楼梦》全译本,就是在吴博士自家的书店里。这套书装订成了普通平装学术书的样貌,名列 “汉学丛书”第十四卷,没有半点文学书的气质。过了半年,放在门口的尾货篮里打折销售,旬月无人问津,着实令人叹息。此后再版,换成了精装本,外观依旧毫无吸引力可言。三年前,这个译本被收入国内的《大中华文库》(外文出版社 2015年版)。因未曾寓目,不知这个版本是否做了修订。此外,作为汉德对照本,底本问题是如何解决的?待得闲暇,当仔细比对,看个究竟。

作者:钦文

编辑:范菁

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。