▲萧乾

只想织一把丝,酿一盅蜜,历史车轮要靠一切有意气的中国人来推进,他也希望唯此竭尽绵力。这是一个平凡的中国人的平凡志向……

——萧乾

岁月如流,屈指一算,萧乾伯伯,也就是我从儿时起称呼的“饼干伯伯”,离开我们竟有20个年头了。如今,我也成了78岁的老妪,但儿时的记忆犹新,一切恍如昨日。

“饼干伯伯”的由来

第一次见到萧乾伯伯是在我五岁的时候。当时他任上海《大公报》国际社评委员,还兼任复旦大学教授,住在江湾一座日式小平房里。

萧伯伯从燕京大学毕业后就到天津《大公报》当编辑,帮沈从文编副刊“文艺”,他把副刊编得丰富活泼,还主持了“大公报文艺奖”,充分显示出他的知识和才干。家父辛笛1935年从清华大学毕业后,一边在中学教书一边创作,先后在萧伯伯编辑的副刊上发表了《航》《丁香、灯和夜》等诗篇。那时父亲只要回天津老家,总要到《大公报》找萧伯伯,一块到包子铺或小白楼,一边吃小吃一边聊天,十分开心。父亲告诉我,萧伯伯小时候孤单寂寞,喜欢猫狗等小动物和昆虫,尤其是1942年他在英国闹过一阵神经衰弱,牧羊狗笛琪与他形影不离,为他探路,陪他散步,成了他亲密的朋友。正好我家有一只叫阿福的杂种狗,父亲就把它送给了萧伯伯,他骑车去讲课,阿福就跑着跟在后面,十分亲热。那段时间,我们两家来往甚密。

小时候我不认生,又有一头自然卷发,皮肤白皙,很得萧伯伯与外籍夫人的喜爱,他们管我叫“小小丫头”。有天母亲正要出去办事,他们二位来了,萧伯伯慈祥地拉着我的手说要带我去看电影,让母亲尽管放心。路上,萧伯伯问我:“小小丫头,喜欢吃饼干吗?”我点头:“喜欢。”他就眯着含笑的眼睛偏着头对我说:“那就叫我‘饼干伯伯’好了。”“饼干伯伯?”“嗯”他认真地点头,闪着狡猾的眼神一个字一个字对我说:“我叫萧(小)——秉(饼)——乾(干)。”外籍夫人操着不熟练的中国话笑着在一旁解说:“两个是同一个音啊!”我拍着手笑了:“我知道了,那是你的小朋友给你起的外号,就像弄堂里的人喜欢叫我‘小卷毛’一样,是吧?那以后我就叫你‘饼干伯伯’。”说着,我还伸出小指头跟他拉了勾。记得冰心老人一直管萧伯伯叫“饼干弟弟”,而萧伯伯喊她“大姐”,看来这“饼干”的称呼大有名气!

▲作为记者、文学家、翻译家,萧乾的作品类型丰富多样。

那天我们看的电影好像是《小象历险记》。一头可爱的小象摇摇摆摆地跟着妈妈在树林里玩耍,它时而得意地摆着两只大耳朵,用鼻子灵巧地卷起一根树枝挥舞着;时而又用笨重的脚跺着地,一下又一下;时而东张西望,听小鸟唱歌,看小松鼠从一棵树跳到另一棵树上;高兴了,就从地上卷起一个小果子送进嘴里,还兴奋地摇着小尾巴……它就这样跟着妈妈逛,走着走着,不知不觉就与妈妈拉开了距离……突然,它发现妈妈不见了,开始还以为妈妈是和它捉迷藏,但它找啊找,偌大的树林里竟不见妈妈的身影。它这才急了,哭着叫喊:“妈妈,妈妈……”它哭得那么动情,叫得那么伤心,我也流泪了。这时,饼干伯伯把我的小手抓在他的大手掌里,轻轻抚摸着。但小象不停的哭喊,让我也想起了自己的妈妈,于是我看不下去了,嘟囔着:“我要找妈妈。”饼干伯伯一下把我搂在怀里:“你这是在看电影,别急,你妈妈不会有事的。”但我不听,一个劲地嚷:“我要妈妈……妈妈。”饼干伯伯只好带着我从电影院出来去找妈妈,顾不上关心小象后来的事情了。

以后,我听妈妈说萧伯伯从小就失去了父亲,是寡母给人帮佣把他养大,因此他一边读书,一边当童工。他第一次在地毯房领到工钱,就给生病的母亲买了水果,但母亲只尝了一口就咽气了,于是他九岁就成了孤儿。现在想来,正因为他有这样痛苦的经历,所以不难理解我当时的焦虑。而他那慈和的神情、充满同情与理解的敦厚的微笑,令我感到温暖,在岁月的流逝中,自然地从我的记忆中凸显出来。

历经艰难富传奇

萧伯伯1946年由英国回到上海,在上海呆了近两年,后来去了香港《大公报》,不久他毅然拒绝英国剑桥大学的聘任,悄悄赴北京投入新中国的筹建工作。上世纪50年代初,从平明出版社给父亲送来的书籍中,我发现了一本《土地回老家》,封面上一个青年农民一手拿着农具,另一只粗壮的拳头正砸向封建剥削者。仔细一看,原来是萧伯伯写的,于是,我这个小学生一把抢了过来,先睹为快。这本书写的是农村轰轰烈烈的土地改革。萧伯伯用生动的描述和一些典型事例,把老师课堂上的讲解具体化了,让我明白这是千百年来未有的“耕者有其田”的翻天覆地的变化。后来我又看到他写的报告文学《万里赶羊》《草原即景》,草原的新气象就深印在我的脑海里了。那时,我还见到了萧伯伯寄来的他与同事、日文翻译家文洁若阿姨结婚的照片,文阿姨把蝴蝶结扎在挽成环装的两条辫子上,显得内秀而年轻。再后来我又看到他翻译的经典名著《好兵帅克》《莎士比亚戏剧故事集》等,不仅扩大了我的眼界,而且让我对莎翁的作品有所了解,以后每次看上海戏剧学院表演系毕业生公演的莎翁作品就更好理解了。据说当今国内有人对翻译家作研究,萧伯伯被列入16位名家之一,这是后话。

萧伯伯一度被打成右派,送到唐山附近的柏各庄农场,在风雨中挑粪“双抢”(抢收抢种),得了肾病。后来听说他摘了右派的帽子,回京到出版社的编译所工作。那些年父母提起萧伯伯总讲:“他的境况渐渐好转了,真替他高兴。”“他这次真是没看走眼,幸亏有文洁若像老母鸡一样竭力照顾和保护他,她是他的精神支柱。”

复出后,萧伯伯重新焕发了青春,成了大忙人,不仅接连出国访问讲学,而且佳作连篇,译作纷呈,令人目不暇接。我先后买了《萧乾散文》《海外行踪》《人生采访》,父亲又送了我《一本褪色的相册》《未带地图的旅人》,看了这些,我才知道有着一双含笑的眼睛的萧伯伯真是令人敬佩。他是著名的记者、编辑、作家、翻译家,还是教授,他的经历富有传奇和戏剧色彩。他曾横跨东西两半球,从1939年10月起在英国东方学院任教并兼任《大公报》驻英特派记者,1944年因欧洲西线战场新闻采编的需要,他又毅然放弃了在剑桥大学攻读了两年的硕士学位,写下一篇又一篇战时通讯。

萧伯伯用七年时间记录了震撼世界的历史事件:两次伦敦大轰炸、挺进莱茵河、诺曼底登陆、波茨坦公约、纽伦堡战犯审判、联合国成立大会等传奇般的历史时刻。他是二战中最早在欧洲战场采访的中国唯一经历欧战全过程的战地记者。我喜欢他用文学的笔法写新闻特写,特别是长篇特写《南德的暮秋》。那些文章不仅是一幅幅生活风俗画、社会风貌图、战争风云录,而且从中能感受到萧伯伯深刻的生命体验,还有他独特的目光和睿智的思考。《一个中国记者看二战》就是明证。他通过列举史实,指出这场战争本来完全可以避免,问题就是打大算盘还是打小算盘,由此他又清晰地指出,“国家要立足世界,只有自强不息,绝不可信赖旁人的保证”。难怪欧洲对萧伯伯的战时通讯和特写评价那么高,是“战时对欧洲情况最具权威的报导”,“欧洲发展史的重要见证”。与此同时,欧洲的一切又总是让他联想到处于水深火热中的祖国。他是欧洲“援华会”的义务讲员,曾踏遍英伦三岛的大小城镇义不容辞地宣传中国的抗战,并大谈他曾采访过的滇缅公路,因此被中国作协授予“抗战胜利者作家纪念牌”。

竭尽绵力满含情

令人悲伤的是,萧伯伯的肾病后来竟发展到要切除左肾。但术后他不顾身上插着管子和尿袋,又开始了写作。

萧伯伯的兴趣广泛,涉及的领域也多。他酷爱音乐,小时候带我出去玩,总爱牵着我的手哼唱《老黑奴》《可爱的家》《伏尔加船夫曲》《三套马车》一类通俗歌曲,有时还爱哼黎锦晖的儿童歌曲,比如《麻雀与小孩》。他随便地哼,就跟父亲即兴吟旧诗一个样。听说他还收藏了几百张西方古典音乐唱片,都是名家代表作,可惜后来在动乱中被街道搜走处理了。上世纪80年代,萧伯伯开始收集磁带,并编号分成交响乐、歌剧、民歌等。巴金伯伯住院时,他就把贝多芬的交响乐磁带托人带去,希望乐曲能帮巴金伯伯消除烦闷,恢复健康。他懂得歌曲的力量,曾说“音乐也是一种语言,一种直接通往人心的世界语”。

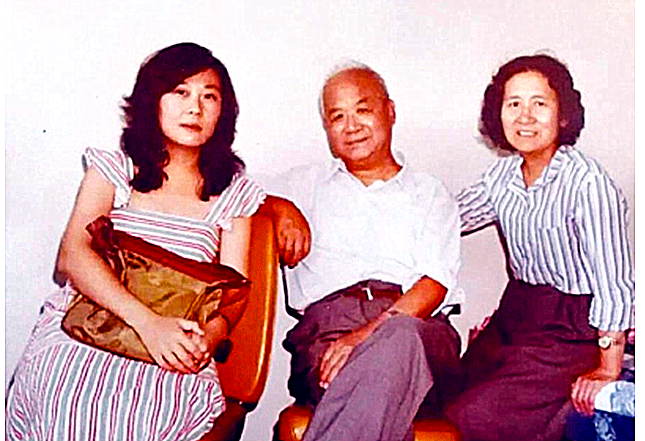

▲萧乾、文洁若夫妇与聂华苓长女微微(左)在美国合影。

萧伯伯对版画也有研究。印象中,他在上海时曾编了一本《英国版画集》(上海晨光出版社1947年版),当时送了父亲一本,父亲珍爱异常,尤其喜欢其中裘屈罗·郝米斯的那幅名为 《花》(《Flowers》)的版画。正好当时父亲的诗作《手掌集》要出版,封面的设计者是“九叶派”诗人曹辛之(他不仅是诗人“杭约赫”,更是著名的装帧家),他与父亲“心有灵犀一点通”,就用此木刻《花》作为封面。不取木刻者的本意,而是取与父亲诗作相应的“手掌”的含义,暗含有知识者的自省之意,又恰好吻合了父亲与此相似的潇洒习惯动作。2000年萧伯伯已去世,文洁若阿姨将新出版的《英国版画集》寄赠父亲,里面不仅有父亲珍爱的裘屈罗·郝米斯的这幅《花》,还收有她一系列的花卉版画。令父亲特别高兴的是,书后有萧伯伯对这位版画家的介绍,原来她与萧伯伯在英国就相识了。我们看后都讲:“这是老相识送老相识,文阿姨的赠书真是打中了父亲的心,称得上是‘十环’啊!”

萧伯伯喜欢把他认为他国的好东西都往祖国揽,让大家开阔眼界,多借鉴。他在《萧乾书简》中讲:“我认为真正的爱国者是那些恨不得把旁人的长处都学到手的。”他在英国剑桥大学皇家学院攻读硕士学位时,研究的课题就是英国意识流小说,还写了弗吉尼亚·伍尔夫、亨利·詹姆斯、詹姆斯·乔伊斯的论文呢。当时他在英国就曾给胡适写信说自己正在阅读詹姆斯·乔伊斯的小说《尤利西斯》,他说:“这本小说如有人译出,对我国创作技巧势必大有影响,可惜不是一件轻易的工作。”(《萧乾书信集》)他喜爱乔伊斯,能背诵《尤利西斯》的一些片段,还收藏了乔伊斯的小说《芬尼根守灵记》的唱片。1946年回国后萧伯伯在复旦大学任教,开设了《当代英国小说》课程,专门讲授乔伊斯、伍尔夫以及福斯特等作家的作品,并将意识流小说与现实主义作品相提并论,作为课程的两大论题进行探讨。

令人想不到的是,多年的阅读与研究的积累,竟在晚年开出了灿烂之花——萧伯伯与文洁若阿姨合作,把这本意识流的天书《尤利西斯》全部译成了中文。那花费了二老四五年的时间,每天几乎都是5点起床,文阿姨翻译,萧伯伯校对并润色,熬了无数个日夜才成功的。而萧伯伯当时已是80多岁的人了。这本译作是精品,它填补了自1922年问世以来一直没有中译本的空白,译文不但流畅、口语化,还尽量保留了意识流的原味。

萧伯伯见多识广,勤于思考,笔头又勤快,创作与翻译两手抓,可谓双丰收。这大约与他主张写作应善于在小道理上做文章分不开:“生活中,小道理是占主位的,因为它是切肤的……小道理贴近生活,因而真实……深入读者心灵的艺术、功夫应在小道理上。”(《围城的启示》)所以他的作品才那么耐读,令人难忘。我有幸在大学里讲授过他的散文《鼓声》与《往事三瞥》。前者以鼓声为贯穿全文的线索,把鼓声与国家和个人命运联系起来,某种程度上折射出国家的兴衰与个人的荣辱。在文中萧伯伯语重心长地希望国家不再出现鼓声喧天的动乱和浮华场面,而是要埋头建设,让科学进步的声音压倒鼓声。《往事三瞥》则以萧伯伯耳闻目睹的两个生活片段以及自己的亲身经历,通过上世纪20、30、40年代不同国度、不同阶段、不同人的遭际,说明无国籍的可悲,有了国籍应积极投入到国家的建设中去。这些让我更深刻地领会了萧伯伯的“小道理”,它常常表现在一些微小的地方和小事中,只有重视“小道理”才能懂得“大道理”,因为“大道理”就孕育在无数“小道理”中。所以,萧伯伯讲的“小道理”实际寓意深刻并有历史的深度,表达了他对祖国真挚而又深沉的爱,是任何造谣、诬指、棒打、雷轰都不会也不能改变的。风霜历尽情无限,何况祖国重生,满地春光呢。这让我又想到萧伯伯自己曾拟就的墓志铭:“……只想织一把丝,酿一盅蜜,历史车轮要靠一切有意气的中国人来推进,他也希望唯此竭尽绵力。这是一个平凡的中国人的平凡志向。他是微笑着离去的……”我深感他的爱是浩瀚的。

面对这样的萧伯伯,这样的老一辈,这样“意蕴深厚的书”,我们只有传承精神,奋力前行!

作者:王圣贻

编辑制作:薛伟平

责任编辑:周怡倩

*文汇独家稿件,转载请注明出处。